推动课程改革提高初中历史学科核心素养

浦慧慧

【内容摘要】新课程改革近二十年来,我们经历了“怎么教”“教谁”“教什么”“谁来教”到“教成什么样”的探索历程,随着课程改革的不断推进,对初中历史教师也提出了更高的要求和全新的挑战。在历史课堂教学中,我们紧跟课改方向,改变传统教学思路,积极探索优化教学方式,对照新理念、新课标,探索教改新方向,不断地在课堂中渗透历史学科核心素养,使得历史课堂焕发出了崭新的生命力和活力。本文结合笔者多年的课改实践,对如何提高初中历史课堂教学中的学科核心素养进行初步探究。

【关键词】课程改革 初中历史学科核心素养 探究

初中历史学科核心素养是历史学科育人观的体现,主要包括以下五个方面:时空观念、史料实证、唯物史观、历史解释、家国情怀。这对我们的课堂教学也提出了更高层次的要求,在升学率依然是硬指标的前提下,既要让学生充分掌握历史知识赢得中考,又要渗透核心素养,培养学生良好的历史思维品质,为学生的终身发展奠基。那么,如何开展基于学科核心素养的初中历史课堂教学改革,笔者作了如下几个方面的探究:

一、梳理历史脉络,增强时空观念

时空观念是“在特定的时间联系和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式” 。历史长河中的所有事物都是在特定的、具体的时间和空间条件下发生的,因此只有将史事放在历史进程的时空框架当中,才可能显示出它们存在的真正意义,才可能引导学生对史事有准确的理解和认识。 历史学科知识包罗万象,要想真正掌握历史知识,就必须通过对历史知识脉络的梳理,“点——线”结合, 深入剖析,建构历史的发展过程、基本线索、基本特征,才能建构出更为完整且系统的历史知识体系。

1.时间定位——纵向把握历史脉络

在课堂教学中我们要结合教学内容的不同去选择具体的教学方式,应该充分借助时间轴和历史大事年表,让学生了解历史事件之间的关联性。 比如,在复习中国近代史相关内容时,我们可以指导学生在充分的复习之后,自己动手绘制重大事件时间轴,这一实践能让学生自己理清脈络,对近代史的发展过程掌握更深刻、更清晰,可以促进学生形成正确的时间观念,有利于培养其历史学科核心素养。

2.空间定位——横向发掘单元“主旨内涵”

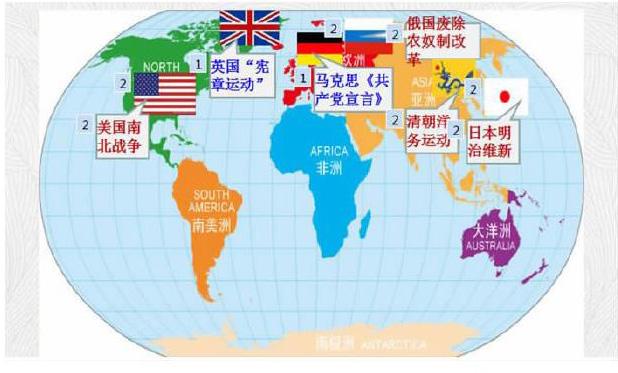

地图,是历史课堂教学的最直观、最重要的辅助工具,可以帮助学生建立正确的空间观念。比如我们在讲述19世纪六七十年代的世界史时,如何让学生理解当时的“世界潮流,浩浩荡荡”,我们可以借助这样的一幅地图,不仅能培养学生的空间观念,还能帮助学生更好地横向理解单元主题之间的内在联系。

二、发散多元思维,注重历史解释

历史解释是指“以史料为依据,以历史理解为基础,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度、能力与方法。 ”我们在教学中要教会学生分析历史表象,从中发现问题,对历史事物之间的因果关系作出科学的解释;更重要的是能够联系现实问题多角度、全面、客观、辩证、发展的眼光加以看待和评判。因此,我们在课堂教学实践中要多渠道引导学生拓展多元思维,强化培养他们的历史解释能力,尤其要鼓励学生多角度解读历史事件。

比如: “理解”李鸿章,方能准确评价李鸿章。很多同学提到李鸿章,首先把他和卖国贼联系起来。如何全面、准确、客观的评价他?我们可以借用《历史的温度》一书中概括的五个字:倔、狠、精、远、哀导入。然后可以引用李鸿章创办的洋务企业和北洋海军的资料; 可以引用他自己写的《临终诗》:“劳劳车马未离鞍,临事方知一死难。三百年来伤国步,八千里外吊民残。秋风宝剑孤臣泪,落日旌旗大将坛;海外尘氛犹未息,诸君莫作等闲看。”可以引用李鸿章签订《马关条约》时据理力争、两度呕血,遭遇枪击,挨了一枪,争了一亿两,从此发誓不再踏入日本国土半步,连出使俄国必须取道日本,也不肯搭乘日本的小舢板的故事;可以引用梁启超对李鸿章评价:“吾敬李鸿章之才,吾惜李鸿章之识,吾悲李鸿章之遇”。 教师可引导学生发散多元思维,多角度的解读材料,认真分析、结合自己的看法延伸拓展,然后得出不同的解释,深刻挖掘其中的历史价值。如此一来学生在材料的辅助下既能为学生还原历史,开拓他们的视野,又能增强学生拓展思维、分析历史事件的能力,最终达到培养学生历史学科核心素养的目标。学生的历史视野越宽广,所得出的结论和角度越多; 角度越多,偏见越少; 偏见越少,越少无知; 越少无知,越多智慧 。我们的历史教育因其文化的多样性而生动、因其视角的多样性而更加出彩。

三、搜集多重史料,强化实证意识识

史料实证是指对“获取的史料进行辨析,并运用可信的史料努力重现历史真实的态度与方法。”梁启超在《中国历史研究法》一书中曾说:“史料为史之组织细胞,史料不具或不确,则无复史之可言。”重视对史料的选取、归类,对史料进行加工,去伪存真,去粗取精,“论从史出”、“史由证来”是学习历史的重要原则和方法。 在教学过程中要注意选取权威、科学、多角度的史料、坚守实事求是的底线,更要充分引导学生对教材中的地图、图片、史料等进行佐证,又要避免出现无原则地堆砌史料及孤证不立等现象。教师在课堂教学实践中应当充分重视史料实证能力的培养,因为这是历史学科核心素养的关键因素,也是历史学习与认识的良好思维品质,更是对历史进行理解与解释的重要方法。

比如,在八年级部编版“南京大屠杀”这一目中,课标明确要求:“以侵华日军南京大屠杀等罪行为例,认识日本军国主义凶恶残暴的侵略本质。” 我们可以如下设问,层层推进: (1)南京大屠杀是真的吗?引导学生搜集、寻找史料,如屠杀现场遗迹、侵华老兵战争回忆、历史文献记载、幸存者的控诉材料、影视资料等,让学生首先区分一手资料、二手资料,然后知道什么是能证明南京大屠杀最有力证据;(2)日军为什么会发动南京大屠杀?可以从《东史郎日记》、《朝日新闻》记者本多胜一的著作《中国之旅》、当时的英国《曼彻斯特导报》、《东京日日新闻》中选取部分史料,引导学生分析探究历史真相,进一步得出结论、培养史料实证的能力。(3)南京大屠杀的悲剧会重演吗? 联系当今日本右翼势力否认侵略、军国主义势力有所抬头的现状,结合时政分析。在这样的课堂教学实践下,既能让学生深入了解历史、提高学生的史料实证意识也有利于培养历史学科核心素养。

二、深挖历史内核,升华家国情怀

家国情怀是每一位青少年应该具备的社会责任与人文追求。初中历史课程标准要求学生能够从历史的角度认识中国的国情,形成对祖国、对中华民族、对中华优秀传统文化、对社会主义核心价值观的认同感,理解和尊重世界各国、各民族的文化传统,形成广阔的国际视野,并确立积极进取的人生态度,塑造健全的人格,树立正确的世界观、人生观和价值观。“立德树人”的目标要求我们教会学生求真、求善,求真就是培养史料实证的能力,求善就是培养家国情怀从而获得智慧和人性滋养。我们可以通过开发、利用乡土历史资源,借助历史人物的力量,开发数字历史故事等多种方式培养学生家国情怀。

综上所述,在课程教育改革大环境下,我们初中历史教师需要基于学科核心素养去改革历史课堂教学,让每一堂课都具有明确的历史教育价值取向,将“五大素养”贯穿到整个教学活动中,在提高初中历史教学质量的同时,更要提高学生的核心素养,培养学生良好的历史观,帮助学生形成健全的人格与思维,从而推动学生的全面发展。

(作者单位:江苏省启东市东安中学)