基于数据挖掘的针刀治疗肩周炎选点规律分析

李 杰,陈海鹏

(北京中医药大学厦门医院,福建 厦门 361009)

肩周炎(Frozen shoulder,FS)主要指肩关节囊及周围软组织的无菌性炎症反应。临床上以疼痛和活动受限为主症,严重者可出现不同程度的肌肉萎缩和痉挛。据统计其发病率为3%~5%,好发于40~70岁人群,以50岁多见[1]。FS易反复发作,病程迁延,如治疗不当可能导致肩关节运动功能丧失,治疗旨在恢复关节运动和消除疼痛。目前针刀广泛应用于FS的治疗,大量文献[2-4]证实针刀在缓解FS患者疼痛、改善关节活动功能等方面疗效显著。但没有相对统一的应用针刀治疗FS的技术规范,对需要松解的解剖部位描述不全,对于治疗选点的共性和规律研究还显不足,选点处方尚未形成共识。因此,本研究采用数据挖掘技术,对相关的文献资料进行整合分析,提炼出针刀治疗FS的选点使用规律,以期为临床运用提供参考。

1 资料与方法

1.1 文献来源

以计算机检索为主,检索数据库包括中国知网(CNKI)、万方数据库(Wanfang)、维普数据库(VIP)和中国生物医学数据库(CBM)。检索词为“肩周炎”“肩关节周围炎”“肩凝症”“冻结肩”“针刀”等,检索年限设定2005年1月-2019年8月。检索策略采用主题词和自由词相结合的方式进行。

1.2 纳入与排除标准

①纳入标准:研究对象的年龄、性别、病程不限;采用的诊断标准和疗效评价标准为国际或国内同行公认的标准;以针刀为主要治疗手段,可结合其他中西医疗法,并设有对照组;明确针刀处方的文献。②排除标准:重复发表的文献仅取1次;理论研究、实验研究和综述等文献;例数低于10例的临床研究;未明确描述选点解剖位置或非常规选点的文献。

2 数据挖掘

2.1 数据预处理

根据文献检索策略,初步搜索得到文献687篇,严格按照纳入标准和排除标准,剔除不符合标准的文献595篇,最终收集有效文献92篇,提取处方92条。

解剖定位名称的规范:文献中出现的针刀处方选点的解剖名称、腧穴和定位参照全国“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材《系统解剖学》[5]和全国中医药行业高等教育“十三五”规划教材《经络腧穴学》[6]进行规范,由2名研究员对解剖部位相同但名称不同的定点进行整理归纳,如冈上肌、冈下肌、小圆肌止点归纳为大结节点;大圆肌止点归纳为小结节点;大、小圆肌起点归纳为肩胛外侧缘;喙肱肌、肱二头肌短头腱、喙肩韧带、胸小肌止点归纳为喙突点;天髎穴、肩胛提肌止点归纳为肩胛内上角等。最终纳入频次前10选点分别为:喙突、肩峰下、大结节、小结节、结节间沟、三角肌粗隆、肩胛内上角、压痛点、肩峰后下点、肩胛外侧缘。

2.2 数据库的建立

采用Excel2010建立针刀治疗FS的针刀处方数据库,内容包括作者、年份、干预措施、选点、频次等相关数据,然后采用数据挖掘方法进行统计分析。

2.3 数据挖掘方法

首先采用文献计量法,对纳入研究的所有选点、频次、频率进行描述性分析,其次应用统计软件SPSS 21.0进行系统聚类分析,使用Clementine 14.0软件运用Apriori算法对选点进行关联规则分析和关联网状图绘制。

3 针刀治疗肩周炎选点规律挖掘结果

3.1 描述性分析结果

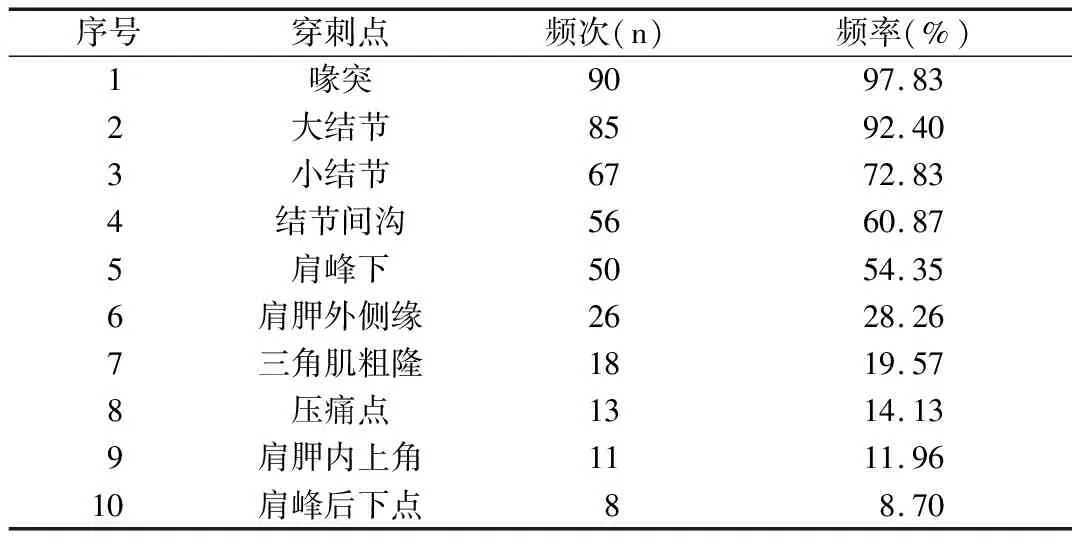

对92条处方数据进行选点频数分析处理,频次最高的前10个选点,应用频次共计424次。使用频次最高为90次,频次最低仅8次,应用频次较多的选点依次为:喙突、大结节,小结节、结节间沟、肩峰下、肩胛外侧缘、三角肌粗隆、压痛点、肩胛内上角、肩峰后下点,详见表1,其中前五个选点频次总和占总频次的82.08%,称为核心选点,其余选点称为配伍选点。

表1 针刀治疗肩周炎选用频次前10位选点

3.2 聚类分析结果

选用SPSS 21.0软件将10个选点纳入聚类分析,得到谱系图(见图1)。选择聚类方法中的组间连接法,距离类型选择平方欧氏距离。图1纵坐标左侧是所有的选点,选点通过不断的聚类,最终聚为一类。横坐标0~25表示相对距离,可以看出类别变化的程度。以谱系图中距离≤10为界限,将10个选点分为两大类,其中一类为核心选点“喙突-大结节-小结节-结节间沟-肩峰下”,另一类为配伍选点“压痛点、肩峰后下点、肩胛内上角、三角肌粗隆、肩胛外侧缘”。

图1 针刀治疗肩周炎的选点聚类分析谱系

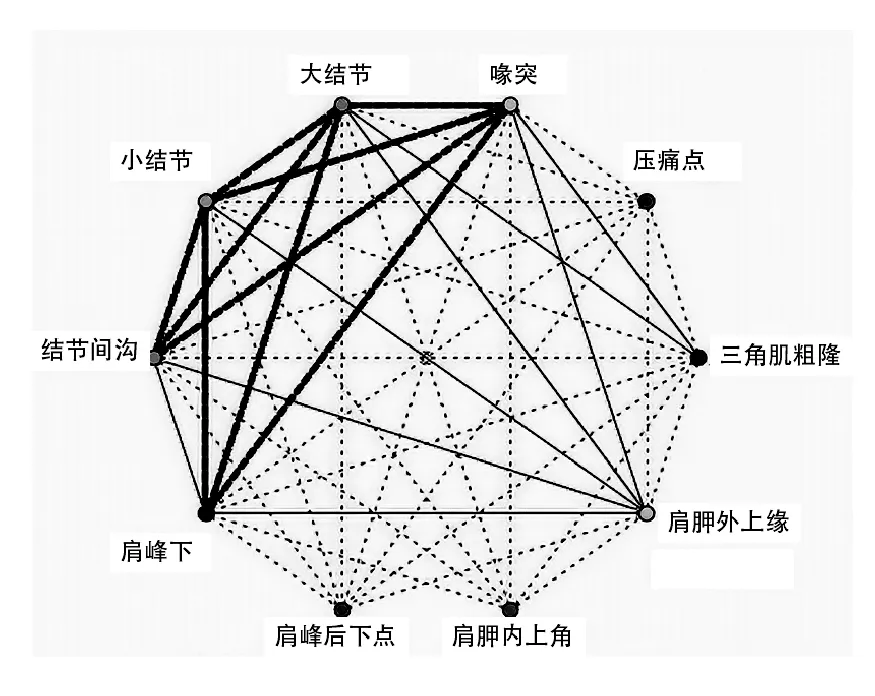

3.3 关联规则分析结果

选用Clementine 14.0 软件中的Apriori算法,设置支持度和置信度进行选点关系的关联分析。支持度[7]表示前后项同时出现的概率,置信度[7]表示前项出现时后项出现的概率。设置支持度≥10%,置信度≥80%,共获取81条关联规则,置信度和支持度排名前10条关联规则的分布情况结果见表2;其关联规则网状图见图2,两个选点之间的连线越粗提示相关性越高。

表2 选点关联分析中置信度和支持度前10项分布情况

图2 针刀治疗肩周炎的高频次选点关联规则

4 讨论

针刀医学认为FS是由于局部软组织损伤而发生肩关节动、静态弓弦力学平衡失调,进而出现肩关节周围的肌肉、韧带、滑囊进一步损伤,组织间形成广泛的粘连、瘢痕,形成FS立体网络状病理构架,最终导致肩关节的活动障碍[8-9]。

本研究通过对针刀治疗FS的临床研究文献中的选点运用规律进行分析,运用频次最高的核心选点是喙突、小结节、结节间沟、肩峰下、大结节。喙突被选择概率为97.83%,是FS重要治疗部位,也是本病发病过程中最重要的弓弦结合部[10]。喙突外1/3为肱二头肌短头起点,喙突中1/3为喙肱肌,喙突内1/3为胸小肌止点,喙肩韧带、喙锁韧带、喙肱韧带位于其上。肘关节的屈伸主要由肱二头肌完成,长短头肌腱的力线传导存在夹角而易发生损伤。长、短头腱和交叉部发生损伤引起力学传导异常,进而影响肩部力学平衡。人体发挥代偿机制,就在长、短头止点及交叉部形成粘连、瘢痕和挛缩来适应异常的力学传导,此时喙突被拉向挛缩的短头方向,形成持续性牵拉,相邻结构正常对位关系及各个位点的力平衡状态会被打破,以喙突为点,以此处发出的软组织为线,当这些受损的软组织运动轨迹发生改变时,周围组织与该行径发生交叉部位也产生粘连、瘢痕和挛缩,最终形成以点成线、以线成面、以面成体的网状病理构架。大、小结节为肩袖组织(冈上肌、冈下肌、肩胛下肌、小圆肌)的附着处,肩袖在维持肩关节稳定和运动中起着极其重要的作用。肩袖发生损伤时,人体为达到保护和修复损伤的软组织,必然限制肩关节的功能,此时肩周组织在异常的解剖位置运动,进一步损伤,在止点处(大、小结节)形成粘连、瘢痕和挛缩。结节间沟是肩部软组织的常见压痛点[11],肱二头肌长头腱反复在结节间沟处摩擦而引起腱鞘充血、滑膜增厚、腱鞘的滑动发生障碍,可以导致结节间沟的压痛和关节运动障碍。肩峰下有肩峰下滑囊,是肩关节周围最重要滑囊之一,研究表明患者肩关节疼痛的程度与肩峰下滑囊炎症程度呈正相关[12]。滑囊损伤引起滑囊内压力改变,炎症渗出,周围组织发生粘连。

以关联分析和聚类分析来探析选点之间的规律性。谱系图中“喙突-大结节-小结节-结节间沟-肩峰下”聚为一类构成核心选点,各点连接起来形成近似“C”形可作为针刀治疗FS的基础选点。另一类选点“压痛点、肩峰后下点、肩胛内上角、三角肌粗隆、肩胛外侧缘”构成配伍选点,DEPALMA[13]提出松解肩周相应部位的致病因素是治疗FS的关键。可根据不同点受限部位,选择配伍点。如松解肩胛提肌、肩胛外侧缘来释放肩胛胸壁关节的活动度;外展受限配伍松解三角肌粗隆;肩关节周围疼痛,松解选择在痛点部位等。关联规则网状图同样得到“喙突-大结节-小结节-结节间沟-肩峰下”作为核心选点的结果。针刀“C”形松解治疗FS着眼于肩峰下滑囊和肩周软组织粘连的松解,以最小的创伤达到最大程度的松解效果,可有效解除粘连、瘢痕,减轻组织内压力,改善血液循环,抑制炎症因子的释放,破坏FS的网络状病理构架,达到缓解肩关节疼痛、释放肩关节功能的作用[14-15]。

综上所述,运用数据挖掘技术,对针刀治疗FS文献的处理具有重要意义,“喙突-大结节-小结节-结节间沟-肩峰下”可作为针刀治疗的基础选点,“压痛点、肩峰后下点、肩胛内上角、三角肌粗隆、肩胛外侧缘”根据不同的受限部位选择配伍。但本研究仍有一定局限性,首先,选点的位置是静态体位下的相对位置,而针刀松解需根据病变组织不同的层次和结构进行松解;其次治疗选点名称较笼统,如喙突其上有众多组织附着,未针对性指出具体松解组织,难以体现针刀医学“精细解剖、立体解剖、动态解剖”的技术精髓。