毛泽东在一九四九

★ 张家康

毛泽东、朱德等在开国大典上

“它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头了的一只航船,它是立于高山之巅远看东方已见光芒四射喷薄欲出的一轮朝日,它是躁动于母腹中的快要成熟了的一个婴儿。”这是毛泽东在1930年作出的伟大预言。1949年,在经历光明与黑暗的历史大较量后,中国革命作业的胜利真的应验了这一伟大的预言。作为中国革命的最高统帅,在决定中国前途和命运的历史性大决战中,毛泽东高瞻远瞩,运筹帷幄,宵衣旰食,殚精竭虑,将自己的智慧和精力,无私地奉献给了中国人民的解放事业。

“胜利来之不易”

辽沈战役胜利的喜讯传来后,毛泽东为之欢欣鼓舞。1948年11月14日,他为新华社撰写评论,胸有成竹地预言:“现在看来,只需从现在起再有一年左右的时间,就可能将国民党反动政府从根本上打倒。”1949年新年伊始,淮海、平津战役又传来捷报。三大战役历时4个多月,歼敌154万多人,这场战略性大决战的胜利,根本改变了敌我军事态势,国民党军事力量的溃灭已指日可待。

毛泽东在西柏坡会见国际友人时,对形势的分析更是胸有成竹。他说,中国革命发展较为迅速,军事进展也较快,比过去我们预计的时间要短些,就能过长江,并向南推进。他还说,渡过长江后,用不了多少时间,我们就可以攻克南京、上海等大城市。我们的口号是:打过长江去,解放全中国。

淮海战役刚刚结束,毛泽东便开始运筹渡江战役,指示华东野战军和中原野战军在完成短暂的休整后,应该积极“完成渡江作战诸项工作,待命出动”。整编后的华野和中野,改称为第三野战军和第二野战军,陈毅为第三野战军司令员兼政委,刘伯承、邓小平为第二野战军司令员和政委。他们以7个兵团24个军约100万人,集结于西起江西湖口、东至江苏江阴长达1000余华里的长江战线上。同时,毛泽东又指示林彪、罗荣桓调出两个军12万人左右,由津浦线南下,逼近汉口,以“钳制白崇禧部不敢向南京增援,以利刘、陈、邓夺取南京”。

中央军委还决定,由刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕、谭震林组成的淮海战役总前委,在渡江作战中“照旧行使领导军事作战的职权”。总前委决定组成由粟裕、谭震林、刘伯承分别指挥的东、中、西三个突击集团,分路突击国民党军江防。

渡江战役的日期因受外部条件的制约,由“元月底”改为4月10日和13日。但是,4月13日为夏历三月十六日,是夜月光通明,不利部队隐蔽行动,于是,总前委请示中央军委后,又将渡江日期改为4月15日。毛泽东对即将发起的渡江战役怀有必胜的信念,在宴请第四野战军师以上干部时说:“在两年半的解放战争过程中,我们消灭了国民党反动派的主要军事力量和一切精锐师团。国民党反动统治机构即将土崩瓦解,归于消灭了。我们三路大军浩浩荡荡就要下江南了,声势大得很,气魄大得很。同志们,下江南去!我们一定要赢得全国的胜利!”

这时,李宗仁的南京政府为阻止中国人民解放军武装渡江,提出“和平谈判”的建议,中国共产党为表明和平的诚意,组成以周恩来为首席代表的中共和谈代表团,自4月1日起,同以张治中为首席代表的南京国民党政府和谈代表团,就国内和平问题进行谈判。渡江作战的日期也因之一再变更和推迟。毛泽东真诚地希望和平渡江。他在为中央军委起草的致总前委的电报中,还乐观地说,我们“可能签订一个全国和平协定”,“原先准备的战斗渡江即改变为和平渡江,因此渡江时间势必推迟半个月或一个月”。但是,毛泽东毕竟是一个战略家,丝毫也没松懈政治的、军事的警觉性,坚持让总前委汇报渡口“江水情况如何”,并征求他们对于推迟渡江的意见。

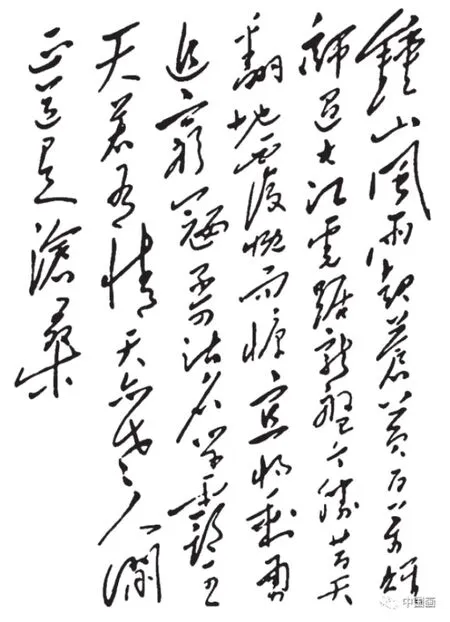

毛泽东的《七律·人民解放军占领南京》

随着时间的推移,长江已进入汛期,江水日涨,江面增宽,集结在北岸的部队既不易隐蔽,又难以筹措船只和粮草,江阴下游江面更是水大浪涌。总前委和粟裕等分别致电中央军委,详尽地汇报了上述情况,并指出推迟渡江的前提条件只能是和平渡江。毛泽东阅读这些电报后,认为他们的意见是正确的、及时的,即于4月11日复电总前委,指示:“依谈判情况,我军须决定推迟一星期渡江,即由十五日渡江推迟至二十二日渡江,此点请即下达命令。”

李宗仁的“和平谈判”果然只是幌子而已,他的真正意图是拖延时日,让上涨的滔滔江水阻止解放大军过江,以实现其“划江而治”的美梦。毛泽东及时洞察了他们的阴谋,致函周恩来转告张治中:“四月十七日必须决定问题。十八日以后,不论谈判成败,人民解放军必须渡江。”同时,他又多次致电总前委,让他们积极做好武装渡江的各项准备,因为南京国民政府“有可能拒绝签字”;为“充分准备二十二日大举渡江”,应该立即“攻占永安州,其他各北岸及江心据点亦可早日攻占,不必等到二十号”。

毛泽东就渡江战役的发起日,多次与总前委讨论,充分尊重他们的意见,指示他们“立脚点应该放在谈判破裂,用战斗方法渡江”,并以4月20日为最后期限,无论国民党签字与否,中国人民解放军都要过江,如不签字,中国人民解放军将“于二十日开始攻击,二十二日实行总攻”。

正如毛泽东所预料的,4月20日,南京国民政府拒绝在《国内和平协定草案》上签字。是日晚,中国人民解放军中突击集团首先发起渡江,突破国民党军安庆、芜湖间防线。21日晚,东、西两突击集团分别从镇江、江阴间和贵池、湖口间发起渡江。22日,中国人民解放军实现了毛泽东所制定的“大举渡江”的战略目标,国民党的千里江防土崩瓦解。4月23日,中国人民解放军解放南京。

这天下午,毛泽东在阅读《人民日报》号外登载的“人民解放军百万大军横渡长江”这条消息时,神色特别凝重、庄严。他一言不发地回到办公室后,又重新把这条消息阅读一遍,便伏案给刘伯承、邓小平写了贺电,接着便展纸书写《七律·人民解放军占领南京》:

钟山风雨起苍黄,

百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,

天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,

不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,

人间正道是沧桑。

中央军委将这首诗以电文形式发至前线,极大地激发了全体指战员的战斗豪情,他们挥戈南进,乘胜追击,连连解放武汉、上海。中国人民解放军的胜利进军势不可挡,至1949年底,中国大陆除西藏外,全都获得解放。

1949年3月23日,中央机关由西柏坡迁往北平。进京后,毛泽东住在香山双清别墅,一直到9月21日,为主持政治协商会议方便,才搬进中南海菊香书屋。

9月30日,中国人民政治协商会议第一次会议闭幕。这次会议通过了一系列重大的问题,如国家名称采纳了无党派人士、清华大学教授张奚若的意见,定新中国国民为“中华人民共和国”,决定定首都于北平,将北平改名为北京,纪年采用公元法,以《义勇军进行曲》为代国歌,国旗为五星红旗等。会议选举毛泽东为中华人民共和国中央人民政府主席。会议通过由毛泽东起草的《中国人民政治协商会议宣言》,宣布:“中华人民共和国现已宣告成立,中国人民业已有了自己的中央政府。”

10月1日下午3时,中华人民共和国开国大典在天安门广场隆重举行,毛泽东庄严宣告:“中华人民共和国中央人民政府今天成立了。”顿时,广场上欢声雷动,情绪激昂。毛泽东按动电钮,在雄壮的国歌声中,五星红旗冉冉升起。开国大典持续6个多小时,毛泽东一直站在天安门城楼上,不时地向潮涌般的人群挥手致意,回应着此起彼伏的“万岁”的欢呼声,扩音器里不断传来毛泽东洪亮的声音:“同志们万岁!”开国大典结束后,毛泽东回到中南海,思绪久久不能平静,连连对卫士说:“胜利来之不易!”

“我们的经济政策叫做‘四面八方’”

毛泽东清醒地意识到,在战争的废墟和瓦砾上振兴中国经济,将是中国共产党面临的最迫切、最艰难的课题。因此,在解放战争中,他总是指示前线的指战员在发起攻击时,应该尽量避免对城市、工业区等造成不必要的破坏。平津战役发动时,他多次指示林彪等,在向天津攻击时,应该注意“使工业区避免破坏或减少破坏的程度”,如果盘踞工厂区的敌军“有可能采用劝降方法解决,则应试图采用劝降方法,以便减少破坏”;“攻天津时除应注意工厂外,还应注意学校”。

淮海、平津战役结束后,渡江战役已在筹划之中,长江两岸所形成的军事对峙,自然使经济活动受到影响。1949年2月7日,杜月笙、魏文瀚代表上海轮船航运业要求商洽华北、上海间的通航等事宜。他们担忧轮船行抵华北后的安全问题。毛泽东与周恩来立即致电杜月笙、魏文瀚:“恢复华北、上海间的航运,以利生产之发展,极为必要。大上海、唐山两轮北驶,并派员至华北接洽,极表欢迎。……所谓华中、华南中国船舶开往华北口岸,将不许其驶返原地,纯属报纸造谣,流言止于智者,先生等不应置信。”

不久,上海和平代表团邵力子、颜惠庆、章士钊、江庸来到北平。毛泽东又指示叶剑英、林彪等与邵力子交谈时,尤要注意商谈南北通船、通航、通邮、通电“四通”的问题。为恢复南北商业联系,重新发展生产,毛泽东多次为中央起草电文,指示中国人民解放军在占领南方各大城市后,应该向资产阶级解释中国共产党的政策,以顺利地接管工厂,发展各大城市的生产。“银行、钱庄、邮局及商家的汇兑,亦应恢复。”“你们对于南北通船、通航、通邮、通电、通汇诸事,应当看作一件大事去做,而不应当采取消极态度。”

渡江战役筹划时,中国民主建国会负责人黄炎培、章乃器等由上海来到北平,中共中央对他们表示出欢迎的态度。毛泽东意识到上海解放后,将首先面临如何对待民族资产阶级的问题。所以,他在为中共中央起草的致邓小平、饶漱石、陈毅的电报中,专门提及黄炎培等向中共靠拢一事,指出:“他们是上海自由资产阶级的代表。”“接收及管理上海如果没有自由资产阶级的帮助,可能发生很大的困难。”“这件事,你们现在就应开始注意。因此,请你们考虑,是否有必要在没有占领上海以前,即吸收他们参加某些工作。而在上海占领以后,则吸引更多的这类人物参加工作。”“京、沪、杭区域都应注意此点。”

党的七届二中全会后,在研究当时中国的经济状况后,毛泽东提出一个被称为“四面八方”的经济政策。4月5日,他在接见太行区党委书记陶鲁笳等人时,进一步阐述了这一政策。他说:“我们的经济政策可以概括为一句话,叫做‘四面八方’。什么叫‘四面八方’?‘四面’即公私、劳资、城乡、内外。其中每一面都包括两方,所以合起来就是‘四面八方’。 这里所说的内外,不仅包括中国与外国,在目前,解放区和上海也应包括在内。我们的经济政策就是要处理好四面八方的关系,实行公私兼顾、劳资两利、城乡互助、内外交流的政策。”

但是,“四面八方”的经济政策在具体执行的过程中,一些领导常常被“左”的倾向所困扰。他们在劳资关系上,一味顺应工人过分的经济要求,强令资本家开工后,又不予以解决开工后的具体困难。刘少奇在视察天津市时发现了这些问题,在为中共中央起草的致中共中央东北局的电报中,对这些“左”倾错误进行了批评。毛泽东在审阅这份电报时,将其中的“强调限制资本主义,而不强调一切有利于国计民生的私人资本主义生产在目前时期的进步性、建设性与必要性”中的“目前时期”,改写成“目前及今后一个长时期内”,明确表示在今后的一个长时期内,将要保持民族资本主义的发展。

不久,无锡又出现类似天津的“左”倾错误。毛泽东知道后,立即做了批示,批评无锡当地领导的错误:“一开始就以‘左’的精神去影响群众,采取片面照顾工人局部和暂时利益的观点,提出过‘左’的口号,有意使劳资关系紧张化,如强调对资本家的斗争,而不强调联合,强调改善生活,而不强调向工人解释今天生活改善的可能性和现实性。如复工中强调打击资本家的怠工,过高地估计资本家向我进攻的严重性,而不去研究复工中的具体困难,甚至下面有提出逼资本家关厂,以使该工人来接管工厂的说法,也未受到坚决的批判。对私营工人工资不采取劳资协商和政府仲裁办法来解决,而主观片面地做过高的规定,完全忽视工厂的具体条件和高额工资对全局的影响。”

上海解放后,中共中央即指派陈云组建中央财经委员会,并在上海召开华东、华北、华中、东北、西北五大区的财经会议。全国五大区财经会议后,陈云立即回到北平,向中共中央和毛泽东做了详细的汇报。9月3日,毛泽东就上海会议后的总方针,专门致电饶漱石说:“我们必须维持上海,统筹全局。不轻议迁移,不轻议裁员。着重整理税收,以增加收入。三个人的饭五个人匀吃。多余人员,设法安插到需要人的岗位上去。自愿和可能迁移的工厂、学校,必须精密筹划,到新地后能够维持下去,并有前途,否则不要迁移。”

南京、上海、杭州解放后共裁减旧人员2.7万人。毛泽东一直将此记挂在心,当作一件大事。他在电文中说:这部分人一般地分作“自己有办法生活和自己无办法生活的两类”。对于无经济收入者,应该解决生活问题,“维持他们,使他们活下去,否则政治上对我们极为不利”。

毛泽东是个具有浪漫主义情怀的伟大的政治家,从来不惧怕困难和压力,他坚信中国共产党可以而且能够振兴国家经济。12月2日,在中央人民政府第四次会议上,毛泽东在谈到恢复和发展经济时说:我们是有困难的,有办法的,有希望的。估计明年情况会比今年好,三五年内经济可完全恢复;在十年八年的时间内,我们的经济就可以得到巨大的发展。诚如毛泽东所言,经过3年的积极努力,1952年底的统计表明,全国工农业总产值已达827.2亿元,比1949年增长77.5%,文化教育卫生等事业也都有很大的发展,新生的人民共和国终于迈过重重难关,走向更加光明、更加富有生机的发展道路。

我们是打扫好房子再请客

1949年1月31日,苏共中央政治局委员、部长会议副主席米高扬访问西柏坡。毛泽东在与米高扬的交谈中,形象、生动地谈到中国共产党的对外政策。他说,我们是打扫好房子再请客,真正的朋友可以早点进屋子里来,但别的客人得等一等。斯大林派遣如此高规格的人来到中共中央所在地访问,表明他有意增进苏中两党的联系和友谊。

中国共产党也一直希望得到苏共和斯大林的理解和帮助。5月3日,毛泽东致电斯大林说:我们即将开始的经济建设,“很需要你们的帮助。不解决这一经济建设的任务,我们便不能巩固革命的果实,便不能完成革命”。“因此,请您满足我们的请求派遣苏联专家给我们。”

毛泽东在开国大典上

不久,刘少奇率代表团访问苏联,就相关问题与苏共中央会谈。经过长时间的磋商,双方就一些问题取得共识。毛泽东在复刘少奇、高岗、王稼祥的请示电中说:“我们完全同意苏中两方组织共同委员会来把借款和定货等问题具体化;但由于我们全国经济机关方开始成立,地区不断扩大,专家缺乏,材料缺乏,故目前实无法提出全部货单。可否商请联共中央同意将共同委员会设在中国。”同时,电文指出,由苏联铁道部副部长、中长路苏方负责人科瓦廖夫先行来华组织共同委员会,“最好先带铁路、电力、钢铁、煤矿、煤油矿、军事等专家同来”。

刘少奇和斯大林还达成口头协议,苏联给予中国3亿美元贷款,选派200余名专门人才,分期分批来中国工作,还帮助中国在东北各办一所空军学校和海军学校。

1949年12月6日至次年2月17日,毛泽东对苏联进行了长达两个多月的国事访问。毛泽东访苏的目的十分明确,那就是同斯大林共同商谈两国间重大的政治、经济问题,重点处理国民政府与苏联政府签订的《中苏友好同盟条约》,在平等、互利、友好、合作的基础上,重新签订《中苏友好同盟互助条约》。可是,斯大林对于签订新约,态度暧昧,予以拖延。毛泽东对此极不满意,对苏方人员说:“我到莫斯科来,不是单为斯大林祝寿的。你们还要保持跟国民党的条约,你们保持好了,过几天我就走。”斯大林开始意识到事情的严重性,同意周恩来来莫斯科,具体商谈签订新约等问题。毛泽东终日沉闷的脸,终于绽开了笑容。他在致中共中央的电文中,高度赞扬重订新约的意义:“这一行动将使人民共和国处于更有利的地位,使资本主义各国不能不就我范围,有利于迫使各国无条件承认中国,废除旧约,重订新约,使各资本主义国家不敢妄动。”

中国人民解放军渡过长江天堑后,美国已清楚地意识到国民党垮台在即。为了维持其在华利益,美国玩起了骗人的政治把戏,提出与即将成立的新中国建立外交关系。4月28日,毛泽东在为中央军委起草的致总前委和粟裕、张震等的电报中,通报了这一情况,指示应保护好美、英侨民和各国驻华外交人员的人身安全。电报说:“现美国方面托人请求和我方建立外交关系,英国亦极力想和我们做生意。我们认为如果美国(及英国)能断绝和国民党的关系,我们可以考虑和他们建立外交关系的问题。”

南京解放后,毛泽东和中共中央还指示中共南京市委,同意时任南京市军管会外侨事务处处长黄华与司徒雷登会面,并让黄华强调中美建交的立场——“美国停止援助国民党,割断和国民党残余力量的联系,并永远不要干涉中国内政”。同时指示:“谈话时如果司徒态度是友善的,黄华亦应采取适当的友善态度,但不要表示过分热情,应取庄重而和气的态度。”毛泽东和中共中央还指示,黄华最后还应向司徒雷登说明,这是一次非正式的谈话。至于司徒雷登有重新充任大使的意愿,我们“不要表示拒绝的态度”。这时,司徒雷登通过罗隆基转告中共领导人,如果新中国采取中间态度,不完全亲苏,美国可以一次给新政府50亿美元贷款,接近印度15年所得的贷款总额。毛泽东立即给司徒雷登捎去口信:“政治上必须严肃,经济上可以做生意。”

美国政府除了政治成见顽固,还错误地估计了中国的政治形势,认为国民党政权还有东山再起之时,它的对华政策要“等待尘埃落定”。毛泽东在理清美国的政治意图后,不得不采取针锋相对的对抗措施。但是,毛泽东一直寄希望于中美两国人民。他说:“中美两国人民间的某些联系是存在的。经过两国人民的努力,这种联系,将来可能发展到‘极亲密的友谊的’那种程度。”跨越历史的风风雨雨,也正是在毛泽东的亲自参与和巨大推动下,中美两国终于从对抗走向对话,结束了长期的敌对状态,逐步增加相互间的友好往来,并于1979年1月1日正式建立外交关系。