卫黄保华 武装工农

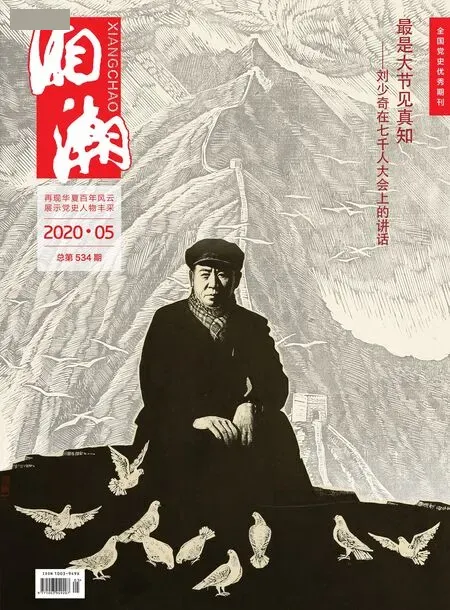

—— 忆父亲刘少奇

★ 刘 源

父亲刘少奇的一生,与国防、军事和军队有不解之缘,紧密相连。因为这在他成长生活的年代,是无可回避、至关重要的;于他为之奋斗的事业,又是不可或缺、生命攸关的。

一

旧中国,积弱积贫,落后挨打,受尽欺侮。在列强瓜分中国、混战遍及南北之时,国人感到最痛心疾首的,就是要保种、要救亡。父亲自幼时起,最着迷的故事,是岳飞的精忠报国;最喜爱的诗句,是“何须马革裹尸还”;最崇拜的偶像,是黄兴、蔡锷、孙中山。不满17周岁,他就领头参加“内除国贼,外抗强权”“毋忘国耻”“不当亡国奴”的示威游行,并给自己改名“刘卫黄”,意为“保卫黄种人,捍卫炎黄子孙”。他给第一个儿子起名叫“保华”,同样是保卫国家、保卫中华民族之意。卫黄保华,是他毕生的追求,也是对后辈的重托。

1923年4月,安源路矿工人俱乐部第一届职员的合影(第二排左六为刘少奇)

中国共产党的军事家中,相当多的人都进过早期军校,如讲武学堂、黄埔军校。1916年秋,父亲不满18周岁时,以第一名的成绩考入湖南督军谭延闿开办的湖南陆军讲武堂。时值军阀混战时期,开学不满一年(1917年秋),谭延闿下台,引来各派军阀抢夺,讲武堂成为交火之地,转眼只剩断壁残垣,师生们作鸟兽散。被乡亲们称作“刘九书柜”的父亲,带回不少兵书课本,回家研读。

1919年夏,父亲跑到北京报考大学、参加五四运动。当时,各种思想流派如社会主义、无政府主义等令人目不暇接。他接受各种革命思想的冲击,同时也没耽误报考大学。不久,几所著名大学的录取通知来了,父亲却遭遇另类尴尬:他高中北京大学,却出不起学费;陆军兽医学校倒是全免费,但对3年前就考入湖南陆军讲武堂、又被打出来的“高才生”来说,恐怕吸引力不足。

8月,大规模的青年运动又起。这批真闯荡、半流浪的青少年,卷入了革命的大洪流。父亲后来回忆:“当时是暑假,天津的学生也有不少到了北京(周恩来也在,但当时刘、周并不认识),曾在天安门举行了很大的示威,并在天安门露宿了几天……从此开展了中国历史上一个最大的新文化运动,这是五四运动最大的直接成果。”

同时,父亲直接找到当时的教育总长范静生,经其介绍进入保定育德中学附设的留法高等工艺预备班,半工半读。10个月里,他学习到大量影响其一生的知识和技能。学业结束时,直皖军阀混战,铁路中断。两个月后的1920年8月,饿得半死的老“北漂”父亲刘少奇,才从北京回到湖南。

这时,前两批留法学生被强制遣返回国。22岁的父亲白忙活一年,赴法计划全泡汤了,但闯荡一年的心却已难收回。此时,《大公报》刊出的一则消息吸引了他的眼球:“俄罗斯研究会”组织赴俄留学,由长沙船山学校校长贺民范负责。父亲就直接上门去找贺民范。他后来叙述“从前听说过社会主义、无政府主义……又看到马克思主义的小册子。此外,还有一个最大的事情,就是十月革命的胜利。这个革命把全世界想要革命但又没有找到出路的人惊醒了。特别是在中国,我们那时感觉到了亡国灭种的危险,但又不晓得往哪里跑,这一下就有办法了”,“在一九二〇的冬天,即由湖南一位相信社会主义的老先生贺民范介绍加入社会主义青年团……又由长沙到上海。进了当时青年团及陈独秀等创办的外国语学校”,上留俄预备班。

1921年春,父亲刘少奇与罗亦农、任弼时、萧劲光等一同前往莫斯科。海上航行后,登陆跨过西伯利亚冰原,跋涉3个月才抵达。7月,父亲入东方劳动者共产主义大学中国班学习,最重要的课程就是军事。当时,中国学生最急切想要学的,正是苏俄“十月革命一声炮响”中的理论和实践。

朱德祝贺刘少奇五十寿辰的诗

那时,苏联尚未建立。苏俄签署《布列斯特——立托夫斯克和约》割地退出世界大战后,10多个国家横加干涉,国内白匪、民族匪帮肆虐,城乡破败、经济凋敝。由于实行“战时共产主义”,中国留学生的生活比苏俄士兵、市民还差。目睹列宁的布尔什维克党领导人民焕发出巨大的热情,打胜残酷的战争,克服深重的灾难,父亲被“崭新的精神面貌,深深地感动了”。近40年后,他自述:“我们开始懂得社会主义革命的艰巨性和它的深刻意义,增强了我们献身革命事业的决心和坚定性。”1921年冬,父亲刘少奇加入中国共产党。

二

1922年春,父亲带领我党首批“留苏生”“海归”返国,自称“从西天取经回来,经不多就是了”。这本“经”,一言以蔽之:武装工农,夺取政权。

随后,党中央派父亲刘少奇到中国劳动组合书记部工作。这里是中共领导工人运动的公开机关,书记张国焘。父亲的主要任务,是按共产国际的规定,具体筹备并服务中共第二次全国代表大会。

当时,陈独秀任中共中央局书记,对父亲的才干印象深刻,党的二大一结束,即委派其回湖南,任中国共产党湘区执行委员会委员。其时,毛泽东是中共湘区执行委员会书记。也就是说,建党一年后,毛泽东和刘少奇就在一起共事了。按现在的话说,两人在一个班子工作,28岁的毛泽东是班长,23岁的刘少奇是成员。

8月中旬,父亲与李立三等发起成立工学商各公团联合会;9月5日,父亲出席泥木工会成立大会并讲话。9月,“中央来了紧急信”,父亲说毛泽东“叫我到安源去,出了六元钱买汽车票才到株洲,爬上株萍铁路的火车,跑到安源,没几天就罢工”。

父亲刘少奇在安源搞工运的故事、“工人代表一身是胆”的事迹,大家或许耳熟能详。1923年“二七”惨案后,各地工会普遍被军阀政府和企业当局查封,全国工运处于低潮。此时,“如海中孤岛”“巍然独存”的安源却“得到完全胜利,实在是幼稚的中国劳工运动中绝无仅有的事”。父亲在那里主事两年多,一直是中共湘区执行委员兼安源党的领导,曾任工人俱乐部总主任等职。

从安源煤矿,一步步扩展到铁路、冶炼企业,成立联合工会,父亲在其中做了许多工作。当时,汉阳铁路水运、大冶汉阳铁厂、萍乡安源煤矿是当时全国同行业中很大的企业,更是最大的工业联合体。其中,煤矿工人总数最多。汉冶萍总工会成立后,父亲刘少奇一直是副委员长。1923年,汉冶萍总工会机关迁驻安源。1924年9月,父亲刘少奇兼汉冶萍总工会临时执行委员会委员长。当时,全国各地很多共产党员聚集此地,最多时占到了全党总人数的1/3到1/2,上缴的党费是党中央最大的经费来源。据杨尚昆回忆:1925年初,全国900名党员,安源占300多。而罗章龙叙述:加上全国前来学习和避难的,安源聚集全党近2/3的党员,被称为“小莫斯科”。对共产党人来说,安源既是风云际会之地,又是培训创新之家,创造出了“十个第一”,其中就有“第一支工人武装”。

父亲非常注重武装工人。首先,是宣传教育。安源工人俱乐部设有保卫民族、国家所必需的军事课程,教授工友和各地来的党员,阐释劳动阶级要维护自己的利益、实现自身解放,就必须有自己的武装。萧劲光在苏联上过红军大学,学习归来就到安源讲军事课。

在我党“第一所党校”——安源党校,刘少奇亲任校长并讲授《共产党宣言》等:共产党人的“目的只有用暴力推翻全部现存的社会制度才能达到。让统治阶级在共产主义革命面前发抖吧。无产者在这个革命中失去的只是锁链。他们获得的将是整个世界!”

在安源,父亲十分重视武装力量的建设,组织了工人武装纠察团等。1923年,安源纠察队员就达200人,1925年扩大到800多人,并改造了矿警队,“以维护矿上工人的利益”。中国共产党武装工农最早的实践,被公认发轫于安源。这为人民军队的建立和发展,做出了极为可贵的、能生长接续的探索。

三

1923年,父亲与何葆贞妈妈在安源结婚。何是湖南道县人,原名宝珍,自己改名葆贞(永葆贞节坚贞之意),父亲亦称其保贞或保真(保真理之意)。她是杨开慧的好友,在师范求学时,积极革命,临毕业时被学校开除。1922年夏,住在毛泽东和杨开慧家的她初识父亲,受毛泽东派遣到安源工作,并加入了共产党。21岁的葆贞妈妈,在工人俱乐部任教员,深受工人尊重,被尊称为“小老师”;在工会和党内,被同志们昵称为“小大姐”。1925年,我大哥出生,初名保华或葆华(保卫、永葆中华之意),“保”或“葆”来自母名,满周岁后送回宁乡老家抚养,按祖辈排“允”字,后名刘允斌。

1925年春,父亲携葆贞妈妈离开安源,到上海、广东领导规模空前的工人运动,参加轰轰烈烈的五卅运动和省港大罢工。在领导工人运动的过程中,父亲十分重视工人武装力量的建设。1926年初,他代理中华全国总工会委员长,明确指出,工会必须“组织人民的军队—— 武装工农”,又要求省港罢工“扩充武装纠察”,这为一年多以后的广州起义培养了骨干。

1927年元旦,国民政府颁令迁都武汉。中华全国总工会随迁之前两个月,父亲回老家“打前站”。那一时期,工人运动达到高潮。“弄潮儿向涛头立,手把红旗旗不湿。”父亲依托他打下的汉冶萍(安源)总工会基础,亲手组织起工人纠察队,很快发展到5000多人,拥有3000支枪,在收回汉口英租界(中国首次收回列强的租借地)等标志性大事件中做出了历史贡献;在“四三”惨案后发起的反日斗争中,在与国民党反动派以及黑恶势力的斗争中,捍卫了人民利益。

由父亲介绍,安源工运领导人之一、“黄埔三杰”之首的蒋先云,担任了中共湖北省军委委员、武装部部长兼湖北省总工会工人纠察队总队长(“黄埔三杰”之一的北伐军特务营营长陈赓,后兼总队长)。我的六伯刘云庭辞去湘军军官职务后任纠察队卫队营营长,汉冶铁路工人马辉之(中共党员)任纠察队一队队长。他们受父亲领导,负责纠察队事务,维护秩序和保护民权。

蒋介石在上海发动四一二反革命政变,解散工人纠察队,大肆屠杀共产党人和革命群众。3个月后,汪精卫的武汉政府也同共产党翻了脸。

1927年6月底,得知汪精卫要“宁汉合流”,进行所谓的“清党、分共”,国民党军三十五军军长何键准备政变,攻击共产党及其领导的工农武装,中共中央总书记陈独秀召开中共中央政治局紧急会议,决议立即解散工人纠察队,并把此任务交给了父亲。一方面,作为中共中央委员,父亲刘少奇在会议上坚决反对解散工人纠察队,但又必须执行中央的决定;另一方面,作为工人纠察队的组织、领导者,刘少奇与29岁的同龄人周恩来、30岁的张国焘等谋划,明修栈道、暗度陈仓:表面上解散工人纠察队,交出破枪、梭镖和棍棒,让大家返回做工(我六伯刘云庭带头解甲归田),实则秘密转移这部分宝贵的武装力量,将3000名纠察队精锐连同较好的枪械装备,输送到叶挺与贺龙的部队里,由陈赓等带队,正式加入由中国共产党掌握和影响的国民革命军。这为20天后的南昌起义注入了生力军。当今,称誉刘少奇的“卷旗不缴枪”,即指此事。这就将工农武装的雏形,变为八一南昌起义之前我党所掌握的正式武装力量,成为人民军队的前身之一。

同时,共产党人也都快速疏散。父亲搭贺龙的官船到九江,上庐山养病;何葆贞妈妈将不满周岁的女儿刘爱琴寄养在武汉劳工家,与父亲秘密同行上了庐山。

四

7月中旬,中共中央临时政治局常委会决定举行南昌起义,派前敌军委书记聂荣臻上庐山面见刘少奇,秘密通告起义计划。聂荣臻晚年时对母亲和我说:“在那个时候,我们党认为工人是最可靠的,武汉纠察队在军队中最受信赖,而这些工人最听少奇的。少奇了解他们,在他们中间有威信。”父亲听完计划后,表示一定参加起义,但因起义仓促提前,没能赶上。在革命战争中,“那部分工人的确是最勇敢顽强的”,但越是可靠、英勇顽强,牺牲就越多,“最坚定的战士早早拼光了”。新中国成立后,“那部分工人”健在的更是凤毛麟角,陈赓被授予大将军衔,马辉之后任中华人民共和国交通部副部长。

接下来,是9月的秋收起义。在湘赣边区多地,工农揭竿而起。如果要确定标志性的地点,应该是在毛泽东开会发动起义的安源。起义组织的3个团中,有一个整团(二团和三团一部)是安源工人,主要由工人纠察队和矿警队组成。南昌起义是以国民党名义发动的,打的还是国民革命军青天白日旗,而秋收起义第一次打出了共产党的红旗,“军叫工农革命,旗号镰刀斧头”。那么,工农革命军——工农红军的“工”,当时的体现者是谁?主力就是安源工人。显然,这同父亲刘少奇多年的工作基础和教育成果有重要而又直接的关联。

后来,井冈山时期也好,中央苏区时期也好,毛泽东和朱德多次到安源“扩红”。一座煤矿,前后竟有上万工人踊跃参军,尤显可贵;一家企业,提供如此大量的兵员反抗血腥恐怖的旧势力,力度空前!当然,这部分工人99%也都打没了。新中国成立后仍健在的,如孔原,首任中华人民共和国海关总署署长,后任过中央调查部部长;开国中将丁秋生和少将吴烈都是安源的童工,1930年毛泽东来安源“扩红”时加入革命队伍。

有必要多强调一句:毛泽东、刘少奇、李立三、李维汉、萧劲光等都是从安源走出来的。即使在“文化大革命”中,《毛主席去安源》的油画也依然风靡。当初可是红旗卷起“工农”戟,如今已见“遍地英雄下夕烟”!中国革命的星星之火,工农武装的历史贡献,我们的人民军队不可不知,绝不能忘!

接下来的广州起义,同样以工人纠察队为骨干,因失败没有接续,不赘述。

当年,最著名的三大起义,都有工人阶级参加。为什么要重点介绍同样出身汉冶萍的武汉工人和安源工人纠察队呢?因为他们是南昌起义(党员骨干)和秋收起义(工人主力)的重要力量,血脉延续至今,称其为人民军队最早的雏形和前身,当之无愧!