慢性心力衰竭合并高尿酸血症患者的中医证素分布规律研究∗

张阳阳 郑 刚△ 任耀龙 高 蕊 张 骞 齐 婧 钟 伟

(1.陕西中医药大学,陕西 咸阳 712046;2.陕西中医药大学附属医院,陕西 咸阳 712000;3.陕西中医药大学第二附属医院,陕西 咸阳 712000)

慢性心力衰竭是大多数心血管疾病的终末期表现及主要死亡原因,具有发病率高、死亡率高的特点。在我国心力衰竭发病率可达0.9%[1],心力衰竭合并高尿酸血症的发病率可达55%~60%[2-3]。中医辨证治疗慢性心力衰竭合并高尿酸血症具有明显疗效;但中医辨证复杂多样,且具有一定的主观性和模糊性,往往使中医治疗达不到预期疗效,故本文旨在探讨慢性心力衰竭合并高尿酸血症的中医证素分布规律,为中医辨证治疗提供客观依据。

1 资料与方法

1.1 临床资料 共选取2017年11月至2019年1月于陕西中医药大学附属医院心血管科明确诊断为慢性心力衰竭合并高血尿酸血症的患者100例,其中男性50例,女性50例;年龄42~85岁,平均(66.91±5)岁。本次研究已获得我院伦理委员会批准,经与患者及家属沟通并签署知情同意书后纳入临床研究。

1.2 西医诊断标准 1)慢性心力衰竭诊断标准:参照《慢性心力衰竭诊断治疗指南》[4];心功能分级主要参照美国纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级标准。2)高尿酸血症诊断标准:日常饮食下,非同日2次空腹血尿酸水平男性>420 μmol/L(7 mg/dL),女性>357 μmol/L(6 mg/dL)。

1.3 中医辨证标准 参照《中药新药临床研究指导原则》[5]《中医常见证诊断标准》[6]《中医诊疗方案》[7]及慢性心力衰竭和高尿酸血症的中医证候相关文献研究拟定。1)气虚:神疲乏力,少气懒言,气短,头晕目眩,自汗,动则诸症加剧,舌质淡嫩,脉虚等。2)血瘀:疼痛如针刺,痛处拒按、固定不移、常在夜间痛甚,爪甲、唇色青紫,舌质紫暗、紫斑、淤点,或舌下脉络曲张,脉涩或结代等。3)痰浊:咳嗽痰多,质黏稠,胸脘痞闷,恶心纳呆,头晕目眩,形体肥胖,舌苔腻、脉滑等。4)水饮:咳嗽痰多,痰稀色白,胸闷、心悸,脘腹痞胀,水声辘辘,身体肢节疼重,头晕目眩,舌苔白滑,脉弦或滑等。5)阳虚:畏寒,肢冷,口淡不渴,或喜热饮,或自汗,小便清长,尿少浮肿,大便稀薄,面色晄白,舌淡胖,苔白滑,脉沉迟无力等。6)阴虚:形体消瘦,两颧潮红,口燥咽干,五心烦热,潮热盗汗,小便短黄,大便干结,舌红少津,或少苔,脉细数等。7)气滞:胸胁脘腹胀闷疼痛,症状时轻时重,部位不固定,胀痛随情绪而增减,或随嗳气、矢气而减轻,脉象弦,舌象无明显变化。

1.4 选取标准 1)纳入标准:年龄42~85岁;左心室射血分数(LVEF)≤40%(超声心动图);明确诊断为慢性心力衰竭合并高尿酸血症(包括病史、临床症状、体征),且NYHA心功能Ⅲ~Ⅳ级;理解并签署知情同意书。2)排除标准:NYHA心功能Ⅰ~Ⅱ级者;先天性心脏病、急性心肌梗死、肥厚性心肌病、缩窄性心包炎、肺动脉高压者;严重的肝肾功能受损者;血流动力学指标不稳定者;近半年内有行心脏外科手术者;意识障碍者;不愿签署知情同意书者。

1.5 研究方法 对所有研究对象进行一般资料、病史资料的采集,以及中医四诊内容;所有研究对象进行心脏超声检查测左心室射血分数,均于空腹抽取静脉血检测血尿酸水平及脑钠肽(BNP)水平。由本院2名资深医师对所有研究对象进行中医证素及辨证分析,建立四诊信息表,并统计相应研究对象的心功能分级、BNP、EF值、血清尿酸水平。

1.6 统计学处理 采用Microsoft Excel 2007收集整理患者一般资料、病史资料、中医四诊内容、心功能分级、BNP、EF值、血清尿酸水平,建立相关数据库;应用SPSS19.0统计软件,计量单位采用均数标准差表示,计数资料以百分比表示,采用t检验,同时对BNP、血清尿酸水平、EF值3项检测指标性Spearson相关性分析。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 中医症状分布 见表1。慢性心力衰竭合并高尿酸血症患者前3位的症状分布情况依次为神疲乏力(85%)、胸闷(71%)、失眠(66%)。

表1 100例患者中医症状分布情况

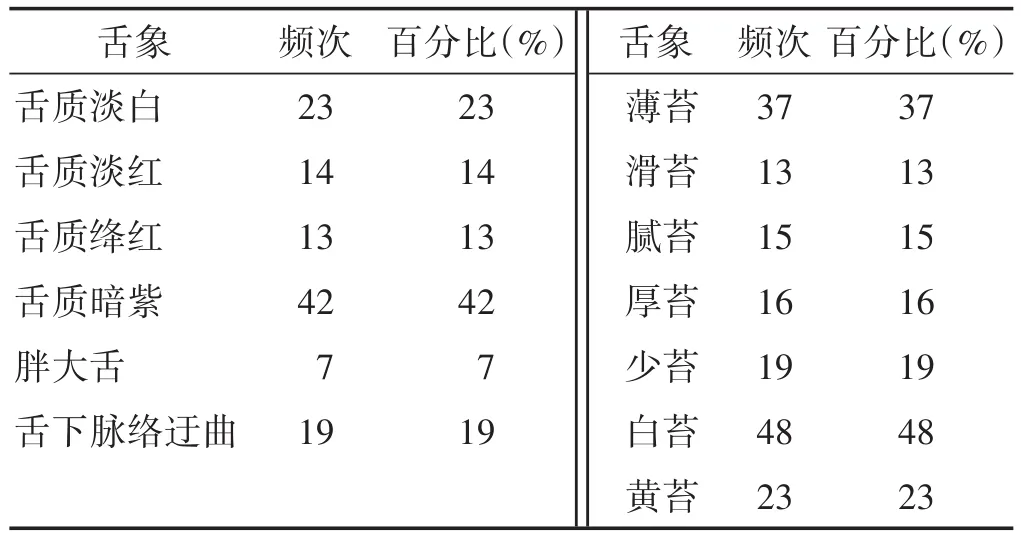

2.2 舌象分布 见表2。慢性心力衰竭合并高尿酸血症患者前3位的舌象分布情况依次为舌质紫暗,苔薄白;舌质淡白,苔薄黄;舌下脉络迂曲,苔少。

表2 100例患者舌象分布情况

2.3 脉象分布 见表3。慢性心力衰竭合并高尿酸血症患者前3位的脉象分布情况依次为脉细、沉迟无力、脉弦。

表3 100例患者脉象分布情况

2.4 中医证素分布 见表4。慢性心力衰竭合并高尿酸血症患者前3位的中医证素分布情况依次为气虚(73%)、血瘀(42%)、痰浊(16%)。

表4 100例患者中医证素分布情况

2.5 不同NYHA心功能分级患者BNP、EF、血清尿酸水平比较 见表5。BNP、EF、血清尿酸在心功能Ⅲ级与心功能Ⅳ级比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。

表5 不同NYHA心功能分级患者的BNP、EF、血清尿酸比较(±s)

表5 不同NYHA心功能分级患者的BNP、EF、血清尿酸比较(±s)

心功能Ⅳ级与心功能Ⅲ级比较,∗P<0.05

心功能分级心功能Ⅲ级心功能Ⅳ级血清尿酸(μmol/L)408.78±39.20*473.80±78.19*BNP 1 108.72±359.34*3 071.15±860.63*EF(%)37.78±1.30*30.74±2.33*

2.6 BNP、血清尿酸水平与EF的相关性分析 见表6。BNP、血清尿酸水平与EF呈负相关趋势(r=-0.728,-0.252,P<0.05),即随着BNP、血清尿酸水平的升高,EF呈降低的趋势。

表6 BNP、血清尿酸水平与EF的相关性

3 讨 论

《脉经》载“心衰则伏,肝微则沉,故令脉伏而沉”,其最早提出了心力衰竭的病名[8];依据慢性心力衰竭的临床表现,其与中医学的“胸痹”“喘证”“心悸”“痰饮”“水肿”等相似;其主要病位在心,本虚标实是其基本病机,气虚、阳虚为其本虚,血瘀、水阻、痰浊为其标实[9]。高尿酸血症在中医学中属于“痛风”“历节”等范畴,《素问·痹论》载“饮食居处,为其病本……风寒湿三气杂至,合而为痹”[10-11]。有研究表示[12],血清尿酸与心功能不全程度有明显的关系。目前,慢性心力衰竭合并高尿酸血症的西医治疗存在很多缺陷。而中医药在慢性心力衰竭和高尿酸血症应用效果显著,可明显减轻患者症状、提高患者的生存质量,且副作用较小。

本研究采用横断面调查方法,将慢性心力衰竭合并高尿酸血症患者作为研究对象,统计分析出慢性心力衰竭合并高尿酸血症患者的中医证素分布规律,结果显示慢性心力衰竭合并高尿酸血症患者的主要中医证素是气虚、血瘀、痰浊;中医学认为,其病机主要为气血阴阳亏虚,且气虚是人体衰老的基本机制,气虚则心气推动无力,脉血运行不畅,故而因虚致实导致血瘀、痰浊形成。同时,本研究还表明不同心功能分级的慢性心力衰竭合并高尿酸血症患者的BNP、EF、血清尿酸水平存在明显差异;其中,BNP、血清尿酸水平随着心功能分级的增高而增高;EF随着心功能分级的增高的降低;BNP、血清尿酸水平越高,EF值越小。慢性心力衰竭可导致肾脏灌注不足,激活肾素-血管紧张素-醛固酮系统,引起血管收缩,降低肾小球滤过率,导致尿酸增高[13];慢性心力衰竭使组织无氧代谢增加,增加尿酸的产生;且西医治疗慢性心力衰竭的基石主要是利尿剂,利尿剂可导致细胞外液浓缩,尿酸浓度相对增高[14]。同时,尿酸盐结晶于血管内皮,可对血管直接造成损害[15],进而加重心力衰竭。目前,有研究表明[16],高尿酸会增加心衰患者的全因死亡率;另一研究表明[17],血清尿酸的升高与心力衰竭风险的增加相关,也是心力衰竭患者合并死亡或心脏事件的预测指标;另有研究表明[18],随着心功能分级的增加,BNP及血清尿酸的水平也随之增加。这些均与本实验结论中血清尿酸水平与心功能严重程度呈正相关性的结论相一致。因此,血清尿酸水平可作为慢性心力衰竭患者的风险及预后评估因子。

综上所述,结合慢性心力衰竭合并高尿酸血症患者的中医证素分布规律对慢性心力衰竭合并高尿酸血症的中医辨证可提供更好的依据;且血清尿酸水平可作为评估慢性心力衰竭合并高尿酸血症患者的风险及预后评估因子。