服务于黄河流域生态保护和高质量发展战略的GIS复合型人才培养模式研究

赵芳

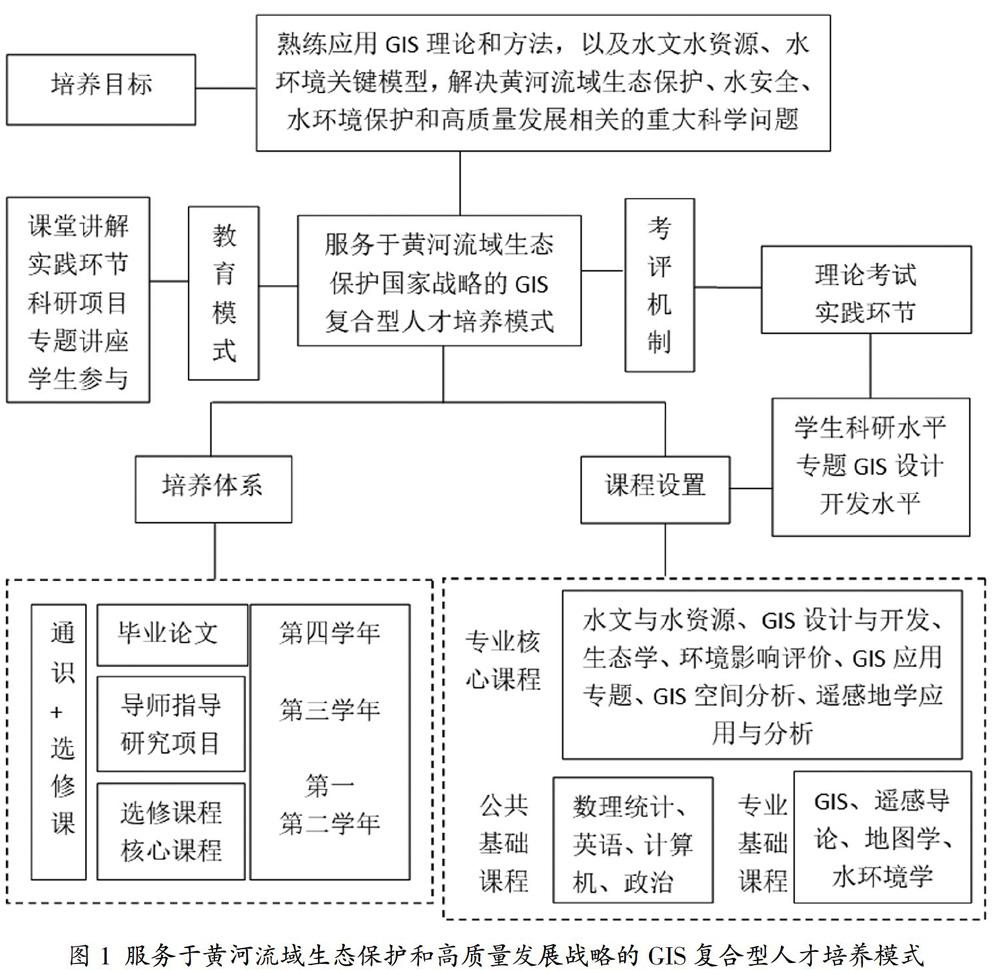

摘 要:黄河流域生态保护和高质量发展重大科学问题的解决涉及到多个领域、多个学科,其中GIS(地理信息科学)在多学科融合和黄河流域生态环境保护、水沙调度、水资源优化配置、黄河文化的挖掘等方面发挥了重要作用。文章在分析GIS在黄河流域生态保护和高质量发展7大重大科学问题应用基础上,从培养目标、培养体系、课程设置、教育模式和考评机制5个方面探讨了面向黄河流域生态保护和高质量发展战略的特色GIS教学改革,以此培养GIS复合型人才。

关键词:黄河流域;GIS;复合型人才;教育模式

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2020)19-0007-05

Abstract: Solutions of major scientific problems of ecological protection and high-quality development in the Yellow River basin involves multiple fields and disciplines, among which GIS (geographic information science) plays an important role. GIS has been widely used in the integration of multiple disciplines and the ecological environment protection, water and sand regulation, optimal allocation of water resources, and the excavation of Yellow River culture. Applications of GIS in the solutions of the seven main scientific problems on ecological protection and high quality development in the Yellow River basin were firstly analyzed, and then GIS educational reform was explored from educational objectives, educational system, curriculum, education pattern, and appraisal system to develop GIS inter-disciplinary talents to meet the needs of ecological protection and high quality development in the Yellow River Basin.

Keywords: Yellow River basin; GIS; interdisciplinary talents; educational pattern

一、概述

黄河流域源于青藏高原,跨越华北平原和黄土高原,是我国重要的生态地域单元,也是我国“一带一路”重要经济带,中华文明和历史文化的摇篮。随着全球变暖和人类活动的加剧,黄河流域出现了土壤沙化[1]、高寒植被破坏[2]、水体污染[3]等生态环境问题,严重影响该地区生态平衡,制约了人和自然的和谐。如何“共同抓好大保护,协同推进大治理,让黄河成为造福人民的幸福河”,不仅是我国生态环境保护的重要问题,也是国家重大发展战略。

GIS(地理信息科学)作为一门融合计算机科学、地理学、地图学等的交叉学科,研究解决地理信息的采集、处理、存储、管理和分析过程中提出的一系列基本问题。GIS因具有空间分析、空间可视化、海量数据集成等优势,目前已经广泛应用于生态保护[4]、生态服务评价[5]、水资源管理[6]、水污染监测[7]等领域。在生态保护相关应用中,GIS充分发挥了高效的地理数据管理功能[8]、良好的水资源优化配置功能[6]、环境污染模拟功能[7]等。将GIS与黄河流域生态保护结合起来不仅是GIS学科重要的应用方向,也为黄河流域水环境保护、植被保护、土壤监测等提供了重要的手段和方法。

人才是国家发展建设的重要力量,人才培养是高校建设的基本要求。GIS人才培养是GIS高校建设的重要任务,是双一流大学建设的重要指标,也是应用GIS技术,解决黄河流域生态保护问题的重要环节。传统的GIS人才培养侧重低年级和高年级差异化培养,低年级设置数理类基础课,高年级根据学校专业背景开设计算机开发类和地理类等专业课。基于不同学校专业背景培养GIS综合性人才。针对黄河流域生态保护和高质量发展战略,左其亭教授设计了黄河流域生态保护和高质量发展的理论基础与重大科技问题的研究框架[9],为GIS在黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的应用提供重要的结合点。本文探索在此基础上,结合GIS在黄河流域生态保护的应用,探讨服务于黄河流域生态保护和高质量发展战略GIS复合型人才培养模式。

二、黄河流域生态保护与高质量发展与GIS应用

针对左其亭教授提出了黄河流域生态保护和高质量发展战略的重大科技问题,从生态环境保护、水沙调控和水安全、水资源节约集约利用与管控、高质量发展途径、黄河文化的挖掘和保护传承、人与自然和谐发展战略选择和战略实施规划及保障体系分析GIS的应用。

(一)生态环境保护

生态环境保护涉及多类环境数据,如气候、地形地貌、植被、土壤、污染物监测等,需要利用GIS强大的地理数据组织管理功能,建立黄河流域不同类型的空间数据库,比如基礎地理和水污染监测数据库等,组织和管理生态环境数据。利用GIS建模功能,结合生态环境综合评价指标,包括地形、气候、植被和土地生产力等,综合评价生态保护和生态恢复状况[10-11],为生态功能区划、生态修复决策提供支持。

利用GIS强大的空间分析功能,结合遥感技术获取的大范围、高分辨率、多时相的环境数据,研究不同时间段环境因素变化特征和趋势,快速定位生态环境遭受破坏的区域,进行大面积长时序的黄河湿地面积监测[12-13]、黄河流域水污染监测[14-15]、黄河洪水监测[16]、植被动态监测[17]等。

(二)水沙调控与水安全

利用GIS强大的分层管理数据功能和便捷的可视化能力,输入连续观测的水沙数据,基于水沙运移规律,结合强大的空间分析功能比如邻域和叠加分析等模拟水沙演变和调控的过程,包括二维平面的展示和三维立体模拟,辅助制定水沙联合优化调度方案。

水安全领域,借助GIS数据组织形式如四叉树生成方法,基于水文站点数据、地形数据和基础设施数据模拟洪水过程[18],比手工生成网格模拟洪水节省较多时间且减少出错机会。叠加土地利用、DEM和社会经济要素,分析洪水淹没面积、水深以及造成社会经济损失,结合坝堤溃决风险评价模型,评估堤坝安全度,预测溃坝风险[19]。结合水文水动力模型如SWMM和GIS二次开发功能,输入排水管网、河道和道路、汇水区域数据,基于积水扩散算法模拟城市积水深度和积水面积,能够分析不同的暴雨过程对城市影响[20]。

(三)水资源节约集约利用与管控

将GIS对数据的可视化与水盐运移模型、智能算法等结合,借助GIS插值分析、表面分析等空间分析方法,通过设置不同灌溉条件,模拟水盐时空变化及其影响因子,分析不同方案对作物产出影响,制定最佳的灌溉方案[21];从不同尺度构建灌溉水量优化配置模型,预测不同配水方案的节水量、灌溉所需时长和费用节约情况,制定最优灌溉措施,对水资源进行优化配置[22]。

基于GIS建立“旱作农业决策支持系统”[23]、“灌区地理信息系统”[24]、“旱情监测系统”[25]等对气象、土壤等地理要素进行自动或人工采集,分层输入地理数据库,系统集成数学模型和决策分析模型預测作物需水量、降水径流、土壤含水量,制定不同时段、地区的用水计划,相比人工管理方式,极大提高了灌区管理水平和水资源利用效率。

(四)高质量发展途径

GIS在高质量发展问题可以集成国土资源、生态环境和社会经济等多方面因素,评估不同发展模式对黄河流域生态保护影响,设计最优高质量发展战略。随着“互联网+”和智慧地球概念的提出,以及物联网技术、航空航天技术的发展,大到航天遥感和通信的卫星,小到街道摄像头、手机摄像头成为地理信息的数据采集系统,尤其是各类高分辨率卫星数据基于移动GIS系统的集成,GIS融合黄河流域资源环境大数据服务形成高质量发展的产业链,为生态保护、水文预报、防洪管理、水沙调度等领域提供GIS服务。

(五)黄河文化的挖掘和保护传承

历史资料是黄河文化挖掘和保护传承的重要数据源,利用GIS为历史文化添加位置信息、时序信息和属性信息等基础地理信息,有助于深入分析黄河历史文化的迁移和传播途径。集成历史时期的地理环境,研究黄河文化的成因和起源,因地制宜保护和开发黄河文化,促进黄河历史的传承和延续。

(六)人与自然和谐发展战略选择

黄河流域人与自然和谐发展需要兼顾资源、经济和环境,这也是评估人和自然和谐发展的重要指标,基于GIS量化资源开发、经济发展和环境保护相关的各类因素,构建资源地理、经济地理、环境地理数据库,研究人与自然和谐发展评估模型,制定资源经济环境和谐发展战略。

(七)战略实施规划及保障体系

黄河流域生态保护和高质量发展国家战略规划及实施包含生态功能区划、水资源优化配置、资源-环境-经济和谐发展规划等。GIS的优势在于将这些规划制定使用的各类指标添加空间、时间和属性信息,利用先进的数据采集手段获取相关数据,并结合GIS强大的地理数据管理和分析功能,集成战略规划模型和决策分析模型,进行数据的计算、分析和时空模拟,为国家战略的规划和实施提供了新的思路和方法。

三、服务于黄河流域生态保护和高质量发展战略的GIS复合型人才培养

黄河流域生态保护和高质量发展战略的实施不仅需要水文学与水资源、水工程与水安全等学科提供理论基础,也需要GIS技术和手段。针对黄河流域生态环境特点,结合黄河流域生态保护和高质量发展战略重大科技问题对GIS人才的需求,从培养目标、培养体系、课程设置、教育模式和考评机制五个方面探讨了面向黄河流域生态保护和高质量发展战略的特色GIS教学改革。

(一)培养目标

服务于黄河流域生态保护国家战略的GIS复合型人才不仅要灵活掌握GIS基本理论,强化GIS基本技能,还要求学生熟悉基本水量平衡原理、水沙关系调控理论、水安全理论、人地关系理论等建立专业的水环境综合评估模型、水资源优化配置模型、人和自然和谐发展评估模型等,结合GPS、遥感技术、网络技术、测绘技术等解决黄河流域生态保护、水安全、水环境保护、人与自然和谐发展相关的重大科学问题。

(二)培养体系

服务于黄河流域生态保护国家战略的GIS复合型人才培养体系如图1所示,在系统学习专业基础课、核心课程的基础上,利用项目和课题为牵引,实现学生的知识、能力和素质的一体化培养。拟采用“2+1+1”的培养方案,设置第一、二学年为基础教育阶段,以公共基础课程和专业基础课程学习为主。要求学生掌握较扎实的自然科学基础知识、较好的人文社会科学基础知识和外语语言综合能力,根据其研究方向,学习GIS、水利和环境领域的专业基础课程,比如GIS概论、遥感导论、地图学、生态学、水文水资源、水环境学等。

第三学年为分多元培养阶段,鼓励学生选择研究方向和指导老师,并参与创新创业大赛项目、“挑战杯”项目或自选课题,选修应用类课程,比如环境影响评价、水污染控制、GIS应用专题、遥感地学应用与分析等,进行专门化专业技能学习和实践,其中理论教学、实际应用和独立研究相互依托、相互辅助,建立从理论、实践到研究的教育链条,重点培养学生应用GIS专业理论解决黄河流域生态保护和高质量发展科学问题的的能力,使学生获得有意义的科学研究体验,培养未来GIS复合型人才的综合品质。第四学年为科研素质提升阶段,该阶段学生通过毕业论文,锻炼独立研究能力,为学生进入更高层次研究阶段或工作岗位打下坚实的基础。

(三)课程设置

课程体系包括基础类课程和核心课程,其中基础类课程包括公共基础课程,如数理统计类、英语类、政治类课程等,以及专业基础课程包括GIS类基础课程,如地图学、遥感导论、测量学、GIS原理与方法,黄河流域生态保护类基础课程如水文水资源、环境保护、生态学、水环境学等,主要开设于大一、大二阶段。专业核心课程包括GIS核心课程如:遥感图形处理、GIS设计与开发、GIS应用专题、GIS空间分析、遥感地学应用与分析,黄河流生态保护核心课程如环境影响评价、水污染控制等,主要开设于大三阶段。

(四)教育模式

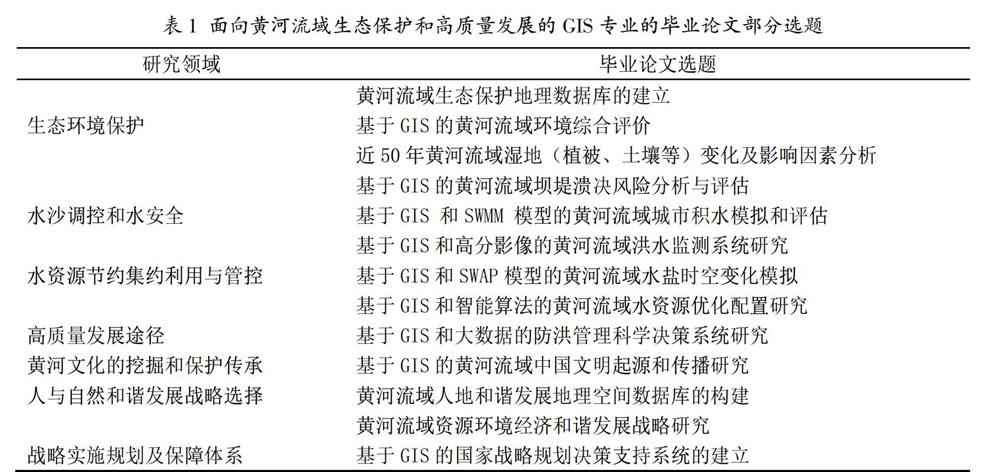

GIS教学多采用传统授课方式,GIS理论课由教师在课堂讲解,实践环节由教师根据理论部分设计,通常为了巩固基础理论知识,与国家重大课题和重要需求往往脱节。本研究教育模式改革首先需要教师不断提升自己,结合国家重大战略确定研究目标,提高创新能力和科研水平。针对黄河流域生态保护和高质量发展重大课题确定学生的创新创业研究方向和毕业论文题目,如表1所示,提升学生的科研水平。

同时定期邀请地理学、水利工程和环境等领域的专家开展讲座和学术报告,鼓勵学生参与并进行学术交流。教师课后设置的作业从传统的给出问题,学生笔头做答到给出话题,学生查阅资料后课堂讨论,加深学生学习的积极性和主动性。另外通过查阅文献资料进一步了解GIS在黄河流域生态保护的应用情况及前沿发展动态,拓展知识。随着校企合作受到越来越多的重视,需要逐步完善与其他相关的行业单位之间的协同育人体系,实现GIS复合型人才的培养与需求机构的有效对接。

(五)考评机制

完善GIS学科的考评机制。传统的考核方式必修课为理论考试加上机报告的,选修课通常为课程论文或研究报告。在考核环节应该增加学生的科研水平和GIS技术开发水平的考核,在黄河流域生态保护和高质量发展战略下,引导开发水平高的学生向GIS设计开发工程师、GIS产业化方向发展,科研能力强的学生着力于黄河流域生态环境保护重大科学问题的解决,选择研究课题,提高创新能力。

四、结束语

本文首先分析了GIS在黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略7个重大科学问题的应用,研究了黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略对GIS人才的需求,设计了GIS专业人才的培养目标;提出了利用项目制和课题为牵引,全面实现学生的知识-能力-素质的一体化人才培养体系和教育模式;探索了结合GIS和黄河流域生态保护的基础课程和核心课程体系;完善了传统GIS学科的考评机制,助力于面向国家黄河流域生态保护和高质量发展的GIS复合型人才的培养。

本文是在左其亭教授设计的黄河流域生态保护和高质量发展的研究框架的基础上结合作者在水利信息技术专业的经验,以及GIS在水文水资源、水沙调控和水安全等领域的应用设计的教学改革文章,希望以黄河流域生态保护和高质量发展为契机,培养GIS复合型人才。未来还需要在GIS专业、水文学和水资源、环境科学等领域进行深入的实践,探索多专业交叉的专业型和综合性人才培养模式。

参考文献:

[1]孙华方,李希来,金立群,等.黄河源区人工草地植被群落和土壤养分变化[J].水土保持通报,2019,39(03):25-30+38.

[2]Li, X.,Gao, J.,Zhang, J.A Topographic Perspective on the Distribution of Degraded Meadows and their Changes on the Qinghai-Tibet Plateau, West China[J].Land Degradation & Development,2018,29(6):1574-1582.

[3]吕振豫,穆建新.黄河流域水质污染时空演变特征研究[J].人民黄河,2017,39(4):66-70+77.

[4]李晖,杨树华,姚文璟,等.基于GIS的怒江流域中段生态保护重要性评价[J].中国生态农业学报,2011,19(4):947-953.

[5]肖建设,乔斌,陈国茜,等.黄河源区玛多县土地利用与生态系统服务价值演变研究[J].生态学报,2020,40(02):1-12.

[6]姚华荣,吴绍洪,曹明明.GIS支持下的区域水土资源优化配置研究[J].农业工程学报,2004,20(02):31-35.

[7]周慧平,许有鹏,葛小平.GIS支持下非点源污染模型应用分析[J].水土保持通报,2003,23(03):60-63.

[8]茹克亚·萨吾提,阿斯娅·曼力克,李虎,等.基于遥感与GIS的乌鲁木齐山地草地生态服务价值变化评估研究[J].生态学报,2020,40(02):1-18.

[9]左其亭.黄河流域生态保护和高质量发展研究框架[J].人民黄河,2019,41(11):1-6+16.

[10]郑新奇,王爱萍.基于RS与GIS的区域生态环境质量综合评价研究——以山东省为例[J].环境科学学报,2000,20(04):489-493.

[11]黄方,刘湘南,张养贞.GIS支持下的吉林省西部生态环境脆弱态势评价研究[J].地理科学,2003,23(01):95-100.

[12]陈建,王世岩,毛战坡.1976-2008年黄河三角洲湿地变化的遥感监测[J].地理科学进展,2011,30(05):585-592.

[13]黄翀,刘高焕,王新功,等.黄河流域湿地格局特征、控制因素与保护[J].地理研究,2012,31(10):1764-1774.

[14]俞发荣,连秀珍,张红梅,等.黄河兰州段水质污染监测分析[J].生态科学,2011,30(06):636-639.

[15]张学峰,赵山峰,张芳珠.黄河突发水污染事件应急指挥机制建设探讨[J].人民黄河,2009,31(03):7-8+20.

[16]李胜阳,许志辉,陈子琪,等.高分3号卫星影像在黄河洪水监测中的应用[J].水利信息化,2017 (05):22-26+72.

[17]张高生.基于RS、GIS技术的现代黄河三角洲植物群落演替数量分析及近30年植被动态研究[D].济南:山东大学,2008:59-62.

[18]万洪涛,周成虎,万庆,等.GIS技术支持下的洪水模型建模[J].地理研究,2001,20(04):407-415.

[19]江迎.基于云模型和GIS/RS的坝堤溃决风险分析及灾害损失评估研究[D].华中科技大学,2012.

[20]黄国如,黄维,张灵敏,等.基于GIS和SWMM模型的城市暴雨积水模拟[J].水资源与水工程学报,2015,26(04):1-6.

[21]李彦.节水灌溉条件下河套灌区土壤水盐动态的SWAP模型分布式模拟预测[D].呼和浩特:内蒙古农业大学,2012:22-36.

[22]程帅.基于智能算法与GIS的灌溉水资源多目标优化配置[D].长春:中国科学院研究生院(东北地理与农业生态研究所),2016:126-146.

[23]彭世琪,朱德海,张晓东.中国旱作节水农业项目管理决策支持系统的设计[J].农业工程学报,2003,19(06):70-73.

[24]王玉宝,何武全,尚虎君.GIS技术在灌区灌溉管理中的应用[J].西北水资源与水工程,2003,14(03):39-42.

[25]李就好,罗锡文,赵新.基于GPS和GIS的旱情监测系统与应用[J].农机化研究,2004(06):218-220.