黄土状土的湿陷系数与物理力学指标关系的探讨

段永乐,高 阳,张莉辉

(1.中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司,河北省石家庄市建设南大街45号 050011;2.河北省地下空间工程岩土技术创新中心,河北省石家庄市建设南大街45号 050011)

石家庄市区地处华北平原西部,属西北黄土高原与华北冲洪积平原的过渡地带,受西部高原山区物质成分迁移作用影响,该地区第四系全新统地层具有次生黄土特征,为非自重湿陷性黄土[1]。根据地区经验,湿陷性黄土层厚度一般不大于8.0 m,这个深度是大部分工业及民用建筑的主要受力层。特别是作为多层建筑的受力层时,地基埋深浅,上覆荷载较小,地基持力层遇水后很有可能会发生湿陷性不均匀沉降,造成建筑物损坏危及人身财产安全,应该引起岩土工程技术人员的足够重视。

黄土具有结构性、欠压密性和湿陷性,这种强度特性主要是由黄土的沉积过程决定的。黄土的结构性表现为土体具有保持原始基本单元结构不被破坏的能力,是导致黄土欠压密性的根本原因。黄土在沉积过程中,上覆荷载不断增大,黄土的结构性使土体的固化抗压能力增长缓慢,无法完成固结过程而处于欠固结状态[2]。黄土的结构状态一旦遭到破坏,其力学特性就会发生显著变化,处于欠压密状态的黄土在浸水及一定竖向压力作用的情况下会产生显著沉降变形,这种现象被称为黄土的湿陷性。

为了研究本地区黄土状土的湿陷特性,文中选用该地区59个项目的试样为研究对象,共计765个探井样本。探井试样均采用人工洛阳铲挖掘,井深为8.0~9.0 m或至第一层砂土,施工人员下井自地表下1.0或1.5 m在井壁刻取土样,自上而下取土间距为1.0 m。探井样送出地面后马上用塑料膜包裹,并于当天送入试验室,避免对土样产生扰动。探井样虽然在取样时原位应力状态发生了改变,但土的结构、密度和含水量变化很小,能满足室内试验各项要求,是获取土体物理力学参数的理想土样。

1 地层岩性

石家庄市区湿陷性黄土包括黄土状粉质黏土和黄土状粉土两种地层,其中:黄土状粉质黏土为黄褐色~褐色、红褐色,稍湿~湿,可塑~硬塑为主,土质较均匀,局部夹粉土薄层,可见条带状铁锰氧化物、姜石、少量锰结核、白色菌丝及大孔隙、虫孔等,层位稳定,分布较连续;黄土状粉土为褐黄色~黄褐色,稍湿~湿,稍湿为主,稍密~密实,土质较均匀,局部夹粉质黏土团块,可见条带状铁氧化物、姜石、白色菌丝及大孔隙、虫孔等,层位稳定,分布较连续。

2 湿陷性评价

文中的试验样本深度均小于10.0 m,湿陷系数δs的试验压力取200 kPa,利用单线法压缩试验或双线法压缩试验绘制试样高度与压力关系曲线及湿陷系数与压力关系曲线,计算黄土的湿陷系数和湿陷起始压力[3]。黄土湿陷压缩试验同时可以测定原状土体的压缩模量,文中给出的压缩模量均为100~200 kPa压力段的压缩模量。

2.1 湿陷系数与物理力学指标的统计关系

根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)[4],塑性指数介于10~17之间的黏性土为粉质黏土,粉粒含量不超过50%且塑性指数≤10的土为粉土。粉质黏土中黏粒含量一般较高,介于30%~50%,而粉土的黏粒含量一般<20%,粉粒含量相对较高。粉质黏土与粉土微观颗粒构成的不同,造成了相同深度和沉积环境下的粉质黏土与粉土的物理力学性质存在显著的差别,因此有必要对二者的湿陷性分别进行分析。

选取试验数据可靠度及关联性较高的指标与湿陷系数进行统计分析,其中含水率、密度、饱和度、孔隙比的试验方法简单,影响试验结果的客观因素较少,是进行回归分析的理想指标;压缩模量及压缩系数通过湿陷压缩试验获取,具有较高的关联度,可从黄土的压缩特性角度对其湿陷性进行分析评价。

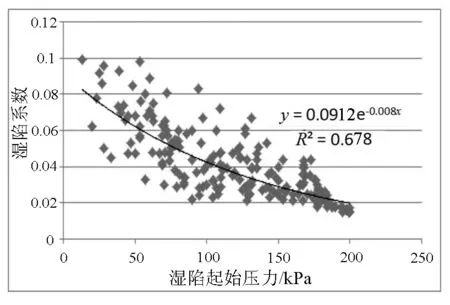

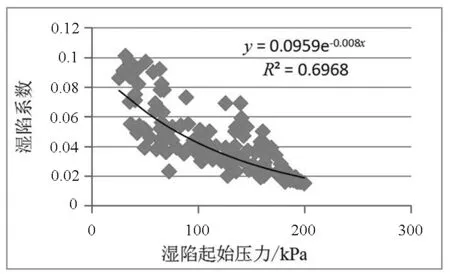

由图1和图2可知,具有湿陷性的黄土状土的湿陷系数与湿陷起始压力呈指数分布,并且两项指标之间具有较高的相关性。

图1 粉质黏土湿陷系数与湿陷起始压力的关系Fig.1 Relationship between collapsibility coefficient and initial collapsibility pressure of silty clay

图2 粉土湿陷系数与湿陷起始压力的关系Fig.2 Relationship between collapsibility coefficient and initial collapsibility pressure of silt

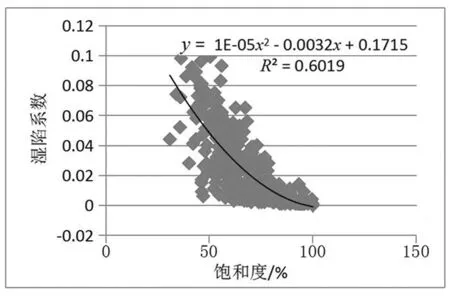

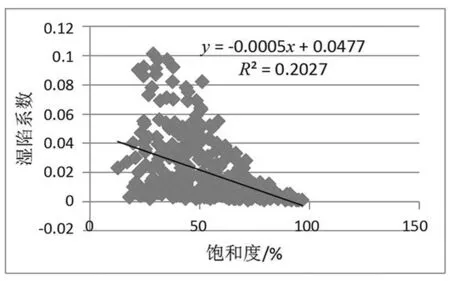

以全部黄土状土为研究对象,分别对其饱和度、孔隙比、天然干密度及天然含水率与湿陷系数绘制关系曲线(见图3~图10)。粉质黏土的湿陷系数与饱和度呈一元二次函数分布,饱和度大于85%时黄土状粉质黏土无湿陷性,随着饱和度的降低,湿陷系数呈增大趋势。饱和度的最小值趋近于30%,由拟合方程计算湿陷系数结果为0.0845,超越概率约为1.98%。次生黄土不均匀湿陷性较高,黄土状粉土湿陷系数与饱和度关联性弱,二者的关系图以100%饱和度为起始点,湿陷系数等于0为分布下边界,沿饱和度降低方向呈45°扇形分布,黄土状粉土的饱和度最低值约为18%。

图3 粉质黏土湿陷系数与饱和度的关系Fig.3 Relationship between collapsibility coefficient and saturation of silty clay

图4 粉土湿陷系数与饱和度的关系Fig.4 Relationship between collapsibility coefficient and saturation of silt

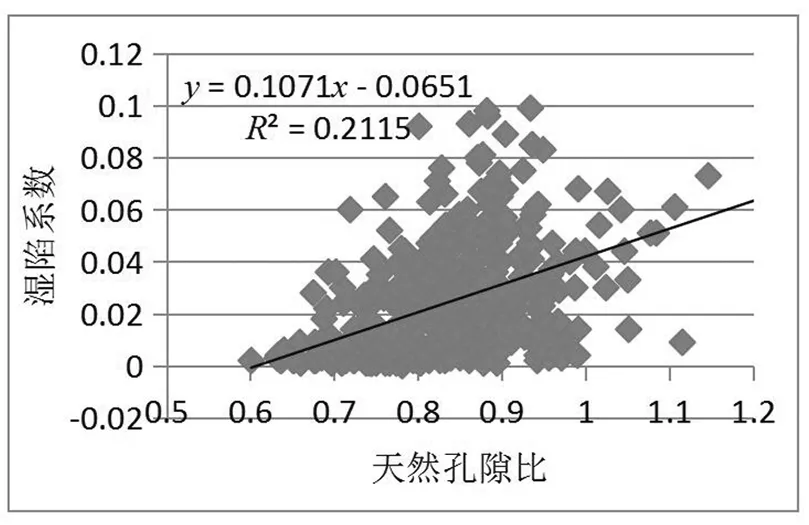

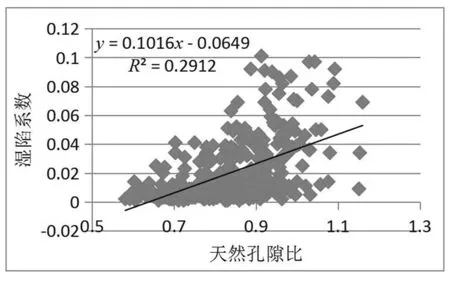

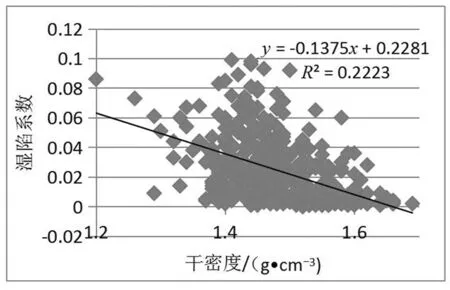

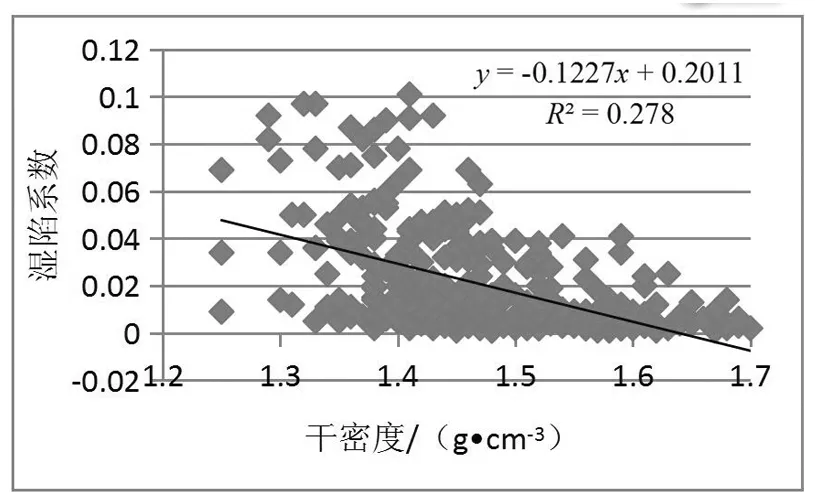

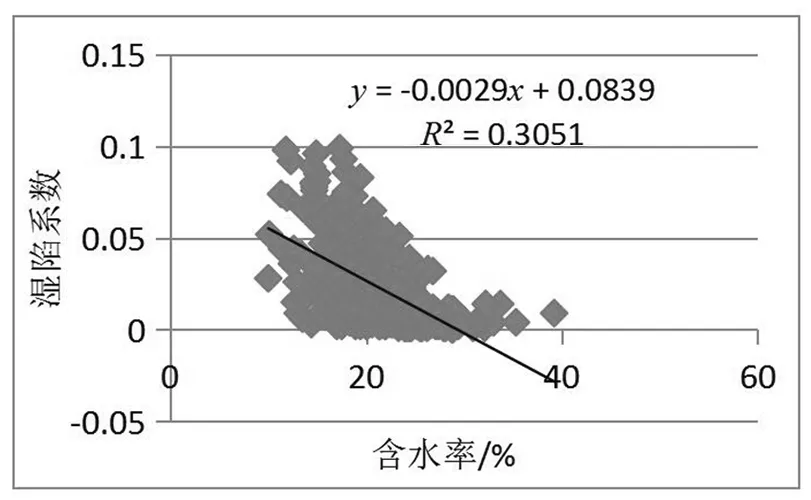

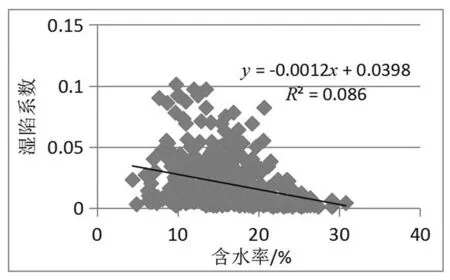

黄土状土的湿陷系数与其天然孔隙比呈正相关性,与天然干密度呈负相关性,与天然含水率呈负相关性。挖探取湿陷性土样的深度可以根据堆积环境、颜色、结构、包含物及区域工程经验综合确定。

图5 粉质黏土湿陷系数与天然孔隙比的关系Fig.5 Relationship between collapsibility coefficient and natural void ratio of silty clay

图6 粉土湿陷系数与天然孔隙比的关系Fig.6 Relationship between collapsibility coefficient and natural void ratio of silt

图7 粉质黏土湿陷系数与天然干密度的关系Fig.7 Relationship between collapsibility coefficient of silty clay and natural dry density

图8 粉土湿陷系数与天然干密度的关系Fig.8 Relationship between collapsibility coefficient of silt and natural dry density

图9 粉质黏土湿陷系数与天然含水率的关系Fig.9 Relationship between collapsibility coefficient of silty clay and natural water content

图10 粉土湿陷系数与天然含水率的关系Fig.10 Relationship between collapsibility coefficient of silt and natural water content

2.2 湿陷性土与非湿陷性土指标的差异性分析

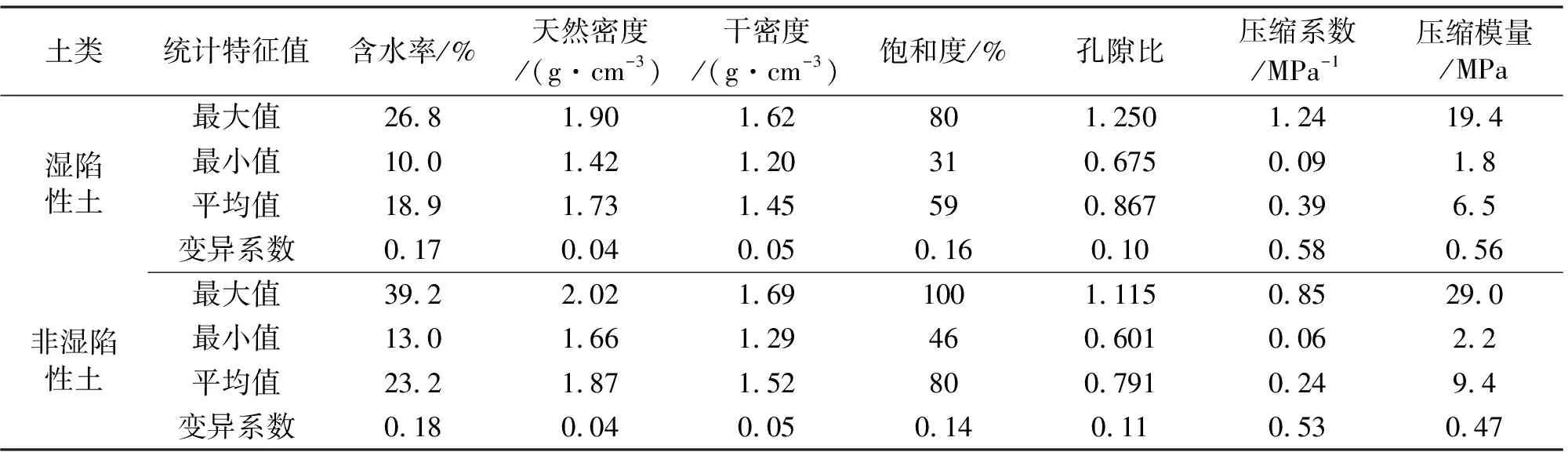

试验统计结果表明,土体的物理参数离散性相对较小,力学参数离散性较大。将试验数据按湿陷性土与非湿陷性土、粉质黏土与粉土分别进行统计(见表1、表2),结果表明,土体干密度变异系数最小,干密度和孔隙比能够很好地反应土骨架和孔隙的相互关系,从侧面表征湿陷性土的孔隙发育程度。各项指标的差异主要表现为以下几方面。

(1)湿陷性粉土的干密度平均值较非湿陷性粉土小6.34%(0.09 g/cm3,括号内均为湿陷性土与非湿陷性土相应统计指标平均值的差值,下同),孔隙比大12.42%(0.112),根据《岩土工程勘察规范》可以粉土的孔隙比(文中取平均值)判断其密实状态:湿陷性粉土处于松散接近中密状态,非湿陷性粉土处于中密偏密实状态。

(2)湿陷性粉质黏土的干密度平均值较非湿陷性粉土小4.83%(0.07 g/cm3),孔隙比大8.77%(0.076)。黄土的天然密度离散程度同干密度,受天然含水率的影响,湿陷性粉土的天然密度平均值较非湿陷性粉土小8.59%(0.14 g/cm3),湿陷性粉质黏土的天然密度平均值较非湿陷性粉质黏土小8.09%(0.14 g/cm3)。

(3)粉土的粒径构成相对偏大、保水能力较弱,双重因素导致粉土天然密度平均值较粉质黏土低0.1 g/cm3。水是黄土产生湿陷的重要因素之一,黄土的天然含水率及饱和程度对湿陷系数具有显著的影响。含水率与饱和度的离散性相对较大,相同类型的土体变异系数相近,黄土状粉土的离散性较黄土状粉质黏土大,产生这种现象主要是因为粉土的保水能力相对粉质黏土较弱,粉土的含水率和饱和度受周围环境降水和蒸发影响比较大。湿陷性粉土的含水率平均值较非湿陷性粉土低17.81%(2.6%),饱和度低36.36%(16%);湿陷性粉质黏土的含水率平均值较非湿陷性粉质黏土低22.75%(4.3%),饱和度低35.25%(21%)。

(4)压缩模量能够同步反应黄土状土在湿陷压缩阶段试样的抵抗变形能力,上覆荷载是黄土产生湿陷的另外一个重要因素,因此有必要从力学角度对黄土状土的湿陷性进行分析。湿陷性粉土的压缩模量平均值较非湿陷性粉土低49.38%(4.0 MPa),压缩系数高48.39%(0.15);湿陷性粉质黏土的压缩模量平均值较非湿陷性粉质黏土低44.62%(2.9 MPa),压缩系数高38.46%(0.15)。受土体结构性的影响,湿陷程度相同的黄土中,粉土的压缩模量较粉质黏土大,粉土压缩模量的离散性较粉质黏土小。

表1 粉土物理力学指标统计表

表2 粉质黏土物理力学指标统计表

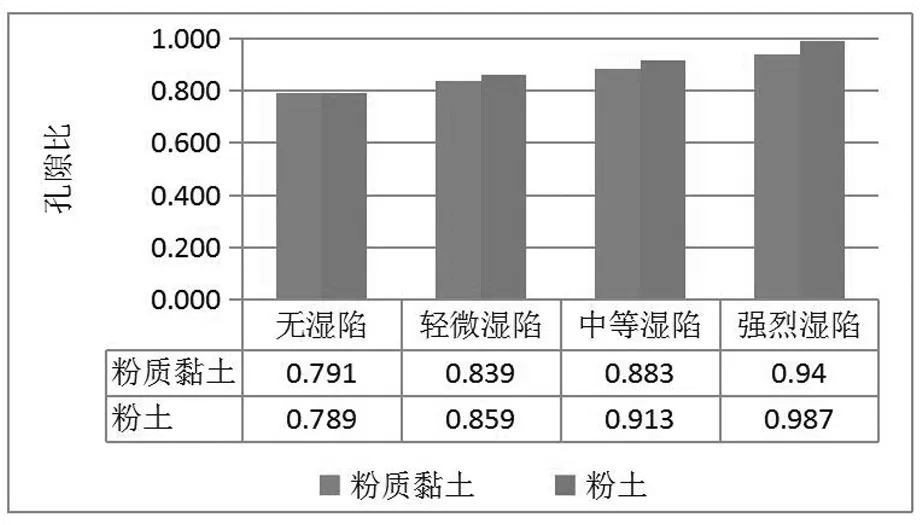

2.3 湿陷等级与物理指标平均值的关系

黄土的湿陷性按湿陷系数[3]进行判定,当湿陷系数δs<0.015时,为非湿陷性黄土;当湿陷系数0.015≤δs≤0.03时,为轻微湿陷性黄土;当湿陷系数0.03<δs≤0.07时,为中等湿陷性黄土;当湿陷系数δs>0.07时,为强烈湿陷性黄土。

将765个试验样本按照湿陷等级进行排序,分为非湿陷性黄土、轻微湿陷性黄土、中等湿陷性黄土和强烈湿陷性黄土4类,并对各组中相应指标进行统计,取试样成果中的含水率、孔隙比、天然密度、干密度及压缩模量平均值作为研究对象,分析物理力学指标与黄土湿陷程度的关联性。

黄土的湿陷程度与含水率平均值呈负相关性(见图11),试验的天然含水率对试样的压缩变形和湿陷变形具有主要影响作用。粉质黏土较粉土的黏粒含量高,保水能力较好,湿陷程度相同条件下对应的粉质黏土的含水率比粉土高3.7%~5.0%。粉质黏土的含水率平均值与湿陷程度呈线性关系;轻微湿陷性粉土与中等湿陷性粉土的含水率平均值相近,说明轻微~中等湿陷程度黄土的湿陷性对黄土天然含水率较敏感,天然含水率在一定范围内稍有变化,黄土的湿陷程度会发生显著的变化;中等~强烈湿陷程度的黄土对天然含水率的相对迟缓,湿陷程度强烈的黄土一般对应天然含水率较低。

黄土的湿陷程度与孔隙比平均值呈正相关(见图12)。粉土的粉粒含量占主导,黏粒次之,相对粉质黏土的平均粒径要大。湿陷性黄土在相同孔隙比的情况下,粉土的压缩变形和湿陷变形小于粉质黏土;湿陷程度相同时,粉土的孔隙比平均值较粉质黏土大,随着湿陷程度的提高,二者的孔隙比平均值之差不断增大。孔隙比平均值与湿陷程度的关系曲线相交于一点,此时粉土与粉质黏土均为非湿陷性黄土,孔隙比平均值约为0.790。当土体的孔隙比<0.790时,湿陷系数相同情况下,粉土的孔隙比平均值较粉质黏土小。

图11 不同湿陷程度对应的含水率平均值Fig.11 Average water content corresponding to different collapsibility degrees

图12 不同湿陷程度对应的孔隙比平均值Fig.12 Average pore ratio corresponding to different collapse degrees

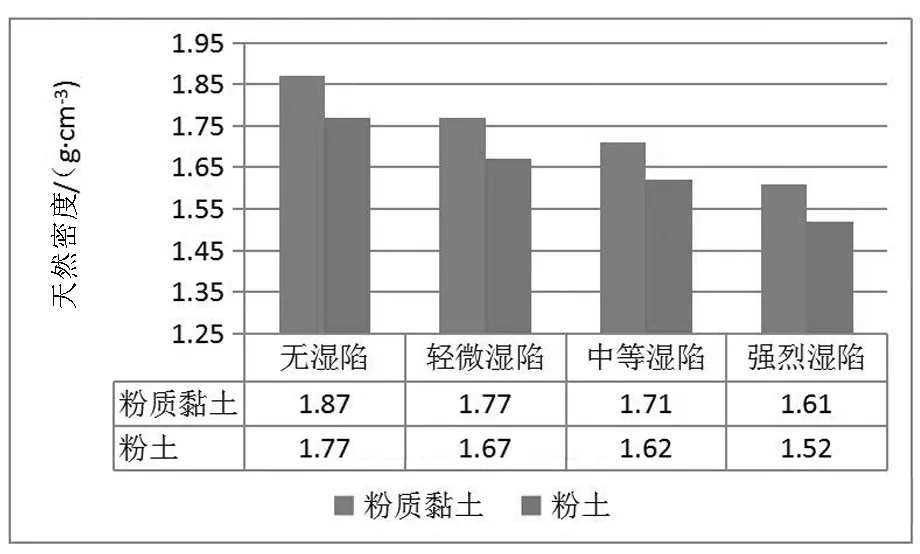

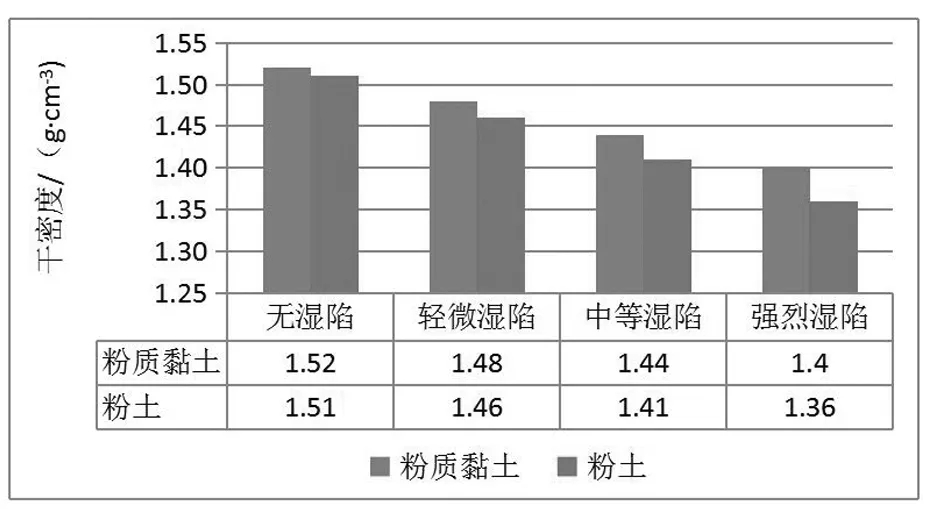

黄土的湿陷程度与天然密度平均值呈负相关(见图13、图14),粉土与粉质黏土相应指标变化率相似,粉质黏土天然密度平均值始终大于粉土,差值约为0.09~0.10 g/cm3。由于粉质黏土比表面积较粉土大,保水能力相对较好,含水率相对较大,非湿陷性黄土状粉质黏土的天然干密度与粉土接近。随着湿陷程度的增大,粉质黏土天然干密度与粉土的差值逐渐增大。产生这种现象的原因主要是粉土孔隙比随湿陷程度的增大幅度较粉质黏土大所引起的。

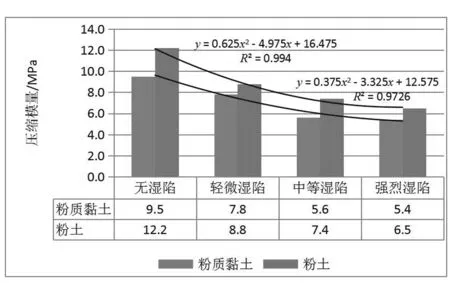

湿陷程度相同的情况下,粉土的压缩模量平均值大于粉质黏土(见图15)。湿陷程度越高,二者的压缩模量平均值的差值相对越小,说明高湿陷性情况下黄土遇水所产生的湿陷沉降主要是由其本身的结构性所造成的。湿陷程度为中等~强烈时,压缩模量的降低幅度变缓。假设相邻湿陷程度差值为1,压缩模量平均值具有良好的对数分布特征。

图13 不同湿陷程度对应的湿密度平均值Fig.13 Average wet density corresponding to different collapsibility degrees

图14 不同湿陷程度对应的干密度平均值Fig.14 Average dry density corresponding to different collapsibility degrees

图15 不同湿陷程度对应的压缩模量平均值

3 用统计指标评价湿陷性的可靠度分析

饱和度、孔隙比、干密度、含水率4项指标具有三相换算关系,且试验方法简单,试验数据的可靠度高,是评价黄土状土是否具有湿陷性的理想指标。按粉土及粉质黏土分别统计黄土状土对应的湿陷性样本数量达到全部样本95%的限值,见表3。其中含水率和饱和度对湿陷系数的影响占主导作用,孔隙比和干密度次之。按照上述4项指标同时评价黄土状土的湿陷性,指标①中粉土具有96.7%的可靠度确定具有湿陷性;粉质黏土具有97.5%的可靠度确定具有湿陷性。指标①评价的可靠度高,但是确定的湿陷性样本数量只有全部样本的10%~20%。

利用全部样本的标准值(置信区间α=0.05)评价黄土状土的湿陷性,各项指标同时满足要求时,粉土具有71.7%的可靠度确定具有湿陷性;粉质黏土具有90.7%的可靠度确定具有湿陷性。用该方法确定湿陷性的可靠度相对较低,但是能够捕捉到的湿陷性样本数量能够达到50%~60%,可以初步判别黄土状土的湿陷性。

表3 黄土状土的评价指标

注:指标①为全体样本数量的95%对应的湿陷性样本的指标。

4 结论

(1)黄土状土的湿陷系数与湿陷起始压力呈指数负相关。粉质黏土的湿陷系数与饱和度呈二次多项式负相关,关联度较高;粉土的湿陷系数与饱和度呈扇形分布,离散性较大。湿陷系数与孔隙比呈正相关,与干密度、含水率呈负相关。

(2)受土体沉积环境及自身结构的影响,湿陷性土与非湿陷性土的指标统计值中力学指标差异最大,饱和度及含水率次之,含水率及密度差异最小。

(3)利用指标①的4项指标(见表3)确定的湿陷性黄土状土具有较高的可靠度(粉土为96.7%,粉质黏土为97.5%),可以用作评价场地土具有湿陷性的依据;利用标准值确定湿陷性的可靠度相对较低(粉土为71.7%,粉质黏土为90.7%),但是捕捉的湿陷性样本相对较多。