汽车前风挡玻璃油雾现象分析及管控建议

顾娟,唐振华

(吉利汽车研究院(宁波)有限公司,宁波 315336)

引言

汽车前风挡玻璃内侧出现油雾沉积,夜间行车时会严重影响驾驶视线,具有安全隐患,且沉积的油雾不易擦洗清除,反复出现将一定程度影响驾驶体验。从市场实际表现来看,冬天气温较低区域(如东北)或昼夜温差较大地区汽车前风挡玻璃内侧反复出现油雾沉积的现象会相对严重,本文选择某车型前风挡玻璃内侧油雾作为研究对象,分析了油雾的成分、成因并提出了相应的管控建议。

1 某车型前风挡玻璃内侧油雾成分分析

1.1 油雾现象描述

某车型前风挡玻璃内侧左下方出现严重油雾现象,油性物质较难去除。

1.2 油雾成分分析方案

采用傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、 气相色谱质谱联用仪(GC-MS)、热裂解-气相色谱质谱联用仪(PY-GCMS)对油雾成分进行了分析,具体试验方案如下:

1)取约3 g红外光谱测试用溴化钾碎晶,研磨成细粉后,铺在风挡玻璃油雾处,用平头刮勺反复在玻璃上轻搓溴化钾粉末,使油雾物混入溴化钾中;

2)取混合油雾物的溴化钾粉末测试FTIR(压片法)和PY-GCMS,剩余粉末采用丙酮超声萃取后,测试GC-MS;

3)在前挡玻璃其他无油雾区域按照1)-2)步骤取样并测试,作为空白参比样。

1.3 测试结果分析

1.3.1 FTIR

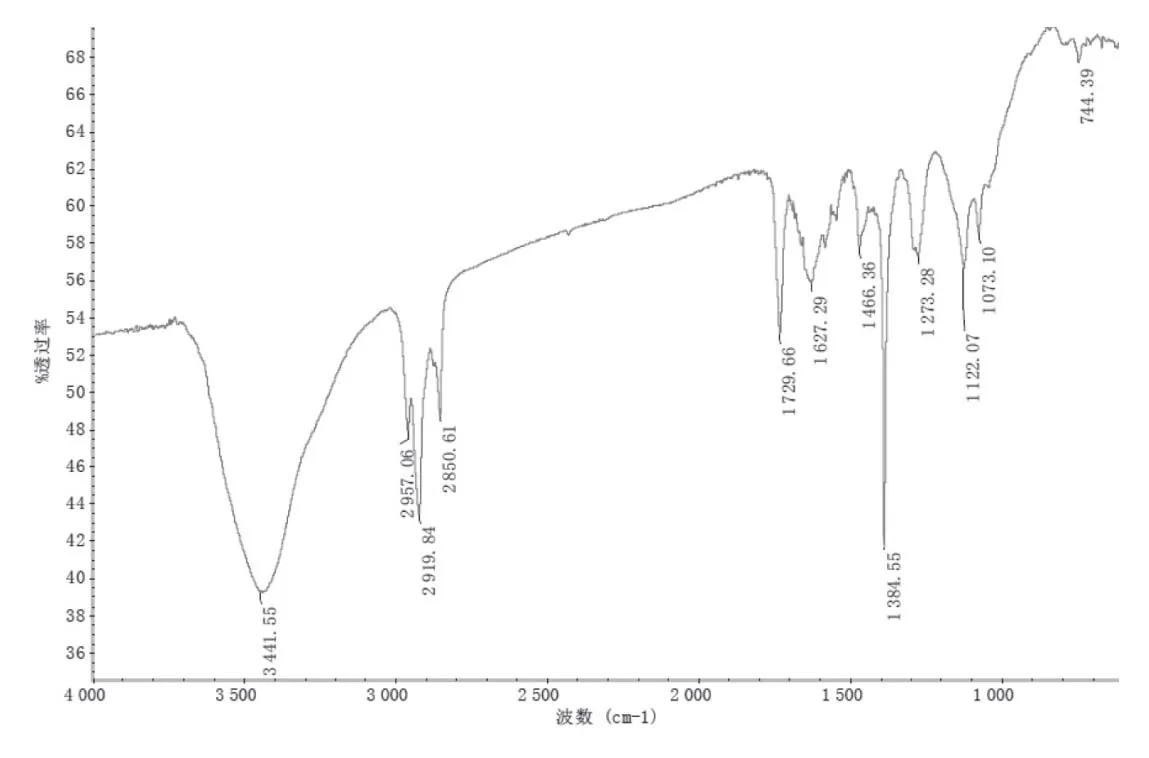

图1、图2分别为前风挡玻璃内侧油雾区域及非油雾区域溴化钾擦拭物的FTIR谱图,两者均在1 384 cm-1处均有较强的硝酸盐特征吸收,来自玻璃本身。油雾区域较非油雾区域的FTIR光谱在1 730 cm-1(C=O伸缩振动)、1 466 cm-1(苯环骨架振动)、1 273 cm-1、1 122 cm-1(C-O-C伸缩振动)、1 073 cm-1、744 cm-1处有多处特征吸收峰,以上特征峰的存在可以确定邻苯二甲酸酯类的存在[1]。从图3油雾FTIR谱图匹配可见,油雾成分与邻苯二甲酸酯类的物质谱图的相似度为98 %。

图1 油雾区域溴化钾压片的FTIR图

图2 非油雾区域溴化钾压片的FTIR图

1.3.2 GC-MS

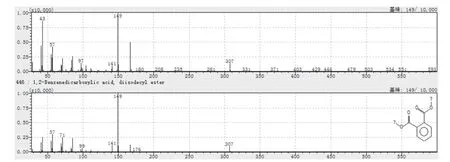

图4为溴化钾粉末丙酮萃取液的GC-MS谱图的叠加对比图(分别为油雾区域取样溴化钾粉末的丙酮萃取液/丙酮溶剂空白/非油雾区域取样溴化钾粉末的丙酮萃取液),通过对比可以发现,三者谱图在11.855 min均出现了丙酮溶剂峰,溴化钾擦拭粉末丙酮萃取液均出现了保留时间在15.888 min的色谱峰(经MS谱库检索为油酸酰胺),且油雾区域萃取液较非油雾区域萃取液GC-MS谱图中多了16.245 min处的色谱峰,通过MS谱图检索,该色谱峰匹配为邻苯二甲酸酯类物质,可能为邻苯二甲酸二异癸酯(参见图5)。1.3.3 PY-GCMS

图3 油雾区域FTIR谱图匹配

图4 溴化钾粉末丙酮萃取液的GC-MS谱图

图5 RT16.245 min色谱峰MS谱库检索结果

图6为溴化钾粉末裂解后的TIC谱图,如图可见非油雾区域未检出有效成分,而油雾区域在保留时间为16.055 min出现了明显色谱峰,经MS谱图检索(参见图7)表明油雾区域的擦拭溴化钾粉末中检出率明显的邻苯二甲酸酯类物质(可能为邻苯二甲酸二异癸酯)。

图6 溴化钾粉末裂解物的TIC谱图

图7 RT16.055 min色谱峰MS谱库检索结果

1.3.4 油雾成分分析结果总结

通过以上FTIR、GCMS、PY-GCMS分析可知,非油雾区域玻璃内表面含有硝酸盐及油酸酰胺,而油雾区域玻璃内表面除含有硝酸盐及油酸酰胺,还含有大量的邻苯二甲酸酯类物质(可能为邻苯二甲酸二异癸酯),此物质是油雾的主要成分。

2 油雾成因分析及管控建议

2.1 油雾成因分析

该车型前风挡玻璃内侧出现油雾现象的实际车辆使用工况如下:

车辆所在地区:东北地区

车外温度:-20 ℃左右

车内温度:空调制暖≥26 ℃状态

油雾现象发生状态描述:车辆行驶一段时间后便会出现油雾沉积,较难清洗,且反复出现。

油雾来源可能为:①发动机舱及车外空气污染源进入车内在车窗玻璃冷凝;②空调系统压缩机油、鼓风机内部油脂受热挥发进入车内在车窗玻璃冷凝;③内饰材料/辅料/油脂(如仪表板横梁防锈油等)受热挥发在车窗玻璃冷凝。结合油膜成分分析结果及现场排查,排除①、②,初步锁定油雾来源于车内。

邻苯二甲酸酯类物质属于中等沸点的半挥发性物质(SVOC),是常用的塑料增塑剂,广泛应用于软质高分子制品中,以提升产品的软化度、可塑性。当车外温度较低,车内空调制暖长时间运行后,车内环境中的各类内饰材料/辅料/油脂(如各类金属润滑酯、防锈油脂等)中的SVOC类物质如邻苯二甲酸酯在车内温度较高情况下易挥发,当前风挡玻璃与车厢内存在温度差时,挥发出的SVOC类物质易在其表面冷凝并逐渐形成薄薄一层油雾,这也是寒冷冬天以及存在明显昼夜温差区域(如沙漠地区)的车辆出现该问题的比例较高的原因。

2.2 管控建议

车内环境已经成为了除室内环境之外人暴露时间最长的封闭环境,因此对车内环境空气质量的管控成了汽车行业近年来的重点。国家相关部门相继出台了HJ/T 400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样分析方法》[2]及GB/T 27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》[3],对车内空气中的苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、甲醛、乙醛及丙烯醛含量进行了严格的管控,但以上均属于极易挥发性有机物(VVOC)及易挥发性有机物(VOC),针对SVOC类物质国家层面并未出台相应标准,目前各车企针对SVOC类物质均进行了雾化(Fogging)的指标管控,但管控方法各异,归纳起来分为重量法及光泽度法,针对Fogging测试目前行业内使用较多的有DIN 75201[4]、SAE J 1756[5]、ISO 6452[6]等标准。

2.2.1 Fogging-重量法

重量法的测试原理:将内饰材料/辅料/油脂等置于雾化杯中(样件及铝箔放置参见图8),一定温度加热一定时间,加热物质中的SVOC及难挥发类物质挥发并在冷却板下的铝箔上冷凝,测试试验前后铝箔上冷凝物质的增重即为Fogging值。重量法重点考察的是冷凝物质的挥发量,但却无法直接考察冷凝物质在玻璃表面沉积对于驾驶视线的影响。

图8 Fogging-重量法雾化杯样件放置示意图

2.2.2 Fogging-光泽度法

光泽度法的测试原理:将内饰材料/辅料/油脂等置于雾化杯中(此方法无图8 示意中的铝箔,冷凝物质直接沉积在玻璃板上),一定温度加热一定时间,加热物质中的SVOC及难挥发类物质挥发并在冷却板下的标准玻璃板上冷凝,测试试验前后玻璃板上冷凝物质沉积对于玻璃光泽的影响即为Fogging值。光泽度法相较于重量法,能够直观考察冷凝物质在玻璃表面沉积对于驾驶视线的影响,与实际车内环境存在SVOC类物质对于驾乘体验的影响表征一致。

综上,针对车厢内饰材料/辅料/油脂等散发出的SVOC类物质管控,建议重量法与光泽度法同时管控,既能管控总量确保车内环境的环保性也能直观管控SVOC类物质在前挡风玻璃、前车门玻璃等区域沉积影响驾驶视线的风险。

3 结语

1)本文通过溴化钾擦拭取样法并采用FTIR、GCMS、PY-GCMS联合分析手段对某车型前风挡玻璃内侧油雾成分进行了分析,结果表明邻苯二甲酸酯类物质为造成油雾的主要成分;

2)通过对前风挡玻璃油雾产生的实际工况及雾化现象发生的基本原理进行分析,推断油雾产生的原因是车厢内部与外部存在明显温差的情况下,车内环境中的材料/辅料/油脂中的邻苯二甲酸酯类SVOC物质受热挥发并冷凝在玻璃表面所致;

3)针对邻苯二甲酸酯类SVOC物质的管控,通过对比分析行业内主流的重量法及光泽度法的优缺点,基于车内环保型及实际客户使用场景驾驶视线影响风险管控角度,提出了应同时采用重量法及光泽度法进行管控的建议,为各车企雾化标准的制定提供了参考。