基于空间感知的博物馆导视系统设计研究

李佳一 上海工程技术大学艺术设计学院

导视设计是帮助使用者在公共场所中找到秩序、强化空间体验的有效方式。处于信息与跨媒介社会的我们,每天被各种资讯与视觉符号包围。一方面,人们越来越习惯于依赖直观的、动态的、有冲击力的视觉形式来获取信息;另一方面,由于长期浸染在媒介环境中,人们对视觉信息的捕捉能力与感官敏锐度在降低,容易产生审美疲劳。因而,面对这个跨媒介更迭视觉传播的时代,准确有效地传达信息是导视设计的目标之一。博物馆作为重要的视觉文化场所,是一个多感官的视觉体验空间。它为观众观看提供了丰富的内容,为观众感知与体验提供了相对纯净的视觉环境。作为信息载体的导视系统是博物馆运作者与观众沟通的桥梁之一,文字、图片、地图、箭头、灯光等视觉元素标识是博物馆导视系统的主要媒介,是串联空间与观众之间关系的信息系统。良好的导视系统可以有效组织空间,提高空间的辨识性与独特性;可以指导观众快速筛选信息,提高观众的观展效率,提升博物馆的空间质量与品牌效应。

1 “博物馆语境”:多维度的感知空间

博物馆导视是一种实现博物馆空间认识的整体性界面系统。它结合标志、地图与导向标等视觉形式,揭开博物馆建筑空间隐藏的结构,为参观者识别位置与辨别方向提供信息。通过导视设计可以将博物馆历史与文化的表述融合进建筑空间中,利用明确的标示、文本信息和带有特定意义的图标帮助参观者对博物馆地理与文化环境形成有效的认知。因此,博物馆导视系统不是一套孤立的设计体系,是基于博物馆场馆特性的感知系统。

面向公众时,博物馆以展览展示与公众艺术教育为主要功能,是一个公共文化场所。从空间属性来讲,博物馆是一个视觉的、审美的、文化的空间。在某种程度上,博物馆的展览空间是与外界环境相隔离的。博物馆中安静的氛围、暗淡的灯光、有序排列的展品为观众提供了一个完整的、独立的感知环境。这是一个让参观者用视觉、听觉、知觉去观看与欣赏艺术作品的空间。

在空间形态方面,博物馆串联起不同功能的空间,如常设展厅、临时展厅、会议室、文创商店、休息角、餐厅等。在主要空间展厅中,展品按照一定的时间序列与视觉序列有组织地呈现在观众面前,观众在不同展厅的游走,使场馆呈现出流动开放的姿态。博物馆还是一个人流量大的公共场所,像中国国家博物馆平均每天接待观众2.6万人次左右,限流后的故宫博物馆日均参观人数是8万,各个省级博物馆每日平均接待观众量也达1万人次。大量的参观者如在瞬态空间停留时间过长,容易造成空间阻滞,这就需要良好的导视系统以有效组织不同空间的人流量。

2 身体感知:博物馆中导视信息接收者的行为模式

凯文·林奇指出,导视与一个人所处环境基于感知与记忆而在脑海中形成画面的这一过程息息相关。参观者的心理地图作为一个框架,在他们脑海中构建了一套自己的导视系统,帮助他们探索空间。参观者在博物馆空间中行为模式及对导视信息的心理需求是导视系统设计的关键点。参观者在博物馆中能感知到什么,取决于他如何分配注意力,取决于他的预期和他的知觉探索。

2.1 依赖记忆与经验,诉诸于视知觉

博物馆中与公众相关的活动内容是展览展示与公众艺术教育,观众主要诉诸于视觉,以观看为主。博物馆的导视系统帮助观众从空间版式中获取信息的设计,观众在博物馆空间中的视觉行为并不是纯粹的观看,是一种快速细致的阅读行为,是分层次的。观看(seeing)、看(looking)、注意(attending)和读解(reading)之间的区别。人们获得信息的目的和程度不同,获得信息的行为方式也不相同,对首次参观者与多次参观者的行为模式详细分析。许多博物馆是城市代表性的文化品牌,如故宫博物馆、中华艺术宫、巴黎卢浮宫等,这些博物馆很大程度上作为城市的旅游点接待来自世界各地的观众,许多观众是以游玩的目的来到这座城市,走进博物馆。他们一方面时间紧迫,另一方面对当地的文化不熟悉。观众对博物馆空间的感知是建立在认知习惯于过往经验的基础上,对导视信息的获取主要通过快速浏览的行为模式。因而,直观易懂的图形、符号、箭头与通用语言是帮助他们提高观展效率,进入博物馆语境,了解当地文化的有效方式。

2.2 “漫步”方式,动态中获取感知

参观者在博物馆中对导视信息的浏览是带有预期性与目的性,期望在短时间内获得位置的确认与方向上的导引。观看展品是参观者进入博物馆的主要目的,因此参观者会以“漫步”的方式游走在不同展厅间。他们期望在走动过程中获得即时的定位信息,并指引他们进入展厅。同时,在观展过程中参观者不希望被过多的视觉图像干扰,影响观看的连贯性。导视设计不要喧宾夺主,要以博物馆的建筑特点与展示设计的风格保持一致,共同为观众提供良好的场馆体验。导视设计不仅是为了满足参观者对信息的需求,同时也需要创新性的视觉语言以赋予信息系统独特的视觉识别性,将信息从单纯的功能性提升到兼具审美共鸣的层面,使博物馆空间具有凝聚性,影响参观者的心理与情感体验。

3 博物馆导视信息的构筑与设计

原研哉曾指出,感觉或形象的组合是设计者在信息接收者的大脑中进行的一种信息再构筑的活动。这是通过观众渠道传递刺激的过程。视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉,以及它们组合起来产生的刺激,在接受者的大脑中进行感觉的再现;这种再现,在信息接收者的大脑中生成印象。因此,所谓印象,器官接受外部刺激,并把这些刺激和人脑中原有的记忆组合、联系而生成的结果。设计行为,则是以这种组合而成的印象为前提,并且有意识地干预这一组合过程的行为,我们把这一行为称为“信息的构筑”——有目的、有计划地去干预组合印象的生成过程。博物馆导视的信息一般以图形、文字与符号的形式呈现在导视牌上,设计的目的是使这些导视信息具有高效的视觉传达效果,具有阅读性与识别性。

3.1 设计表现:强化空间特点,保持视觉秩序感

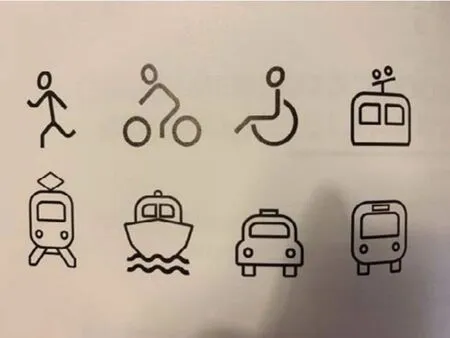

博物馆中的导视是一种三维空间的版式设计,设计时要注意空间与视觉的关系,强化博物馆的空间特点。正如贡布里希所说“我相信‘秩序感’的存在,这个信念来源于我在分析再现时用过的知觉理论”。标识与导向并不仅仅是博物馆中的功能性符号,设计元素的选择与设计表现的效果可以使博物馆成为一个具有视觉感染力和情感冲击,令人难忘的文化场所。鲜明的色彩可以增加空间识别度,吸引参观者的注意力。通常情况下导视色彩的明度或纯度强于环境色,当两者对比值不小于70%时更利于提高导视的识别性与注目度,避免观众在展厅中漏掉导向信息。同时,也要考虑字体与图解的表现力,适应所传达信息的基调和整体感觉,运用简单的图画图形组合,传达出直接的信息(见图1)。视觉元素的排列要遵循参观者的观看习惯,使它们的顺序与间距有一定的视觉秩序感,营造出博物馆完整的视觉形象。

图1 Spaceagency设计公司设计的图标样例

要意识到知觉系统本身是有秩序性的。这种秩序性是历史的、人为的产物,并因文化的差异而不同,并且要融入展示空间,而不是作为展厅的附属品,是导视设计设计方法之一。适量的标示是博物馆形成空间逻辑的有效途径。平面设计师何见平为中国国际设计博物馆设计的标识与导向系统(见图2),充分发挥图形的作用,使其作为视觉标识的同时也传达文字信息。银色的字体、简练的标识、清晰的箭头指向,与展馆简约的建筑风格、白色纯净的展示环境巧妙的融合为一体。在视觉逻辑统筹下的导视设计,可以巧妙地让参观者在需要的时候出现在恰当的位置,及时准确地传达信息,但不干扰到参观者观展的视线。

图2 中国国际设计博物馆的导视设计

3.2 信息内容:层层递进,直观可读

一套合理有序的博物馆视觉导视系统,首先要对信息进行分类,建立逻辑清晰的信息层级。信息的层级划分要以参观者的行为模式与场馆体验为依据。采用信息架构的设计按照信息的作用与展厅方位进行分组,然后按照信息的重要程度和优先性的方式排序,按照入口到出口、大空间到小空间、远距离到近距离的顺序依次进行设计,让适宜的信息数量以恰当的形式出现在参观者面前。

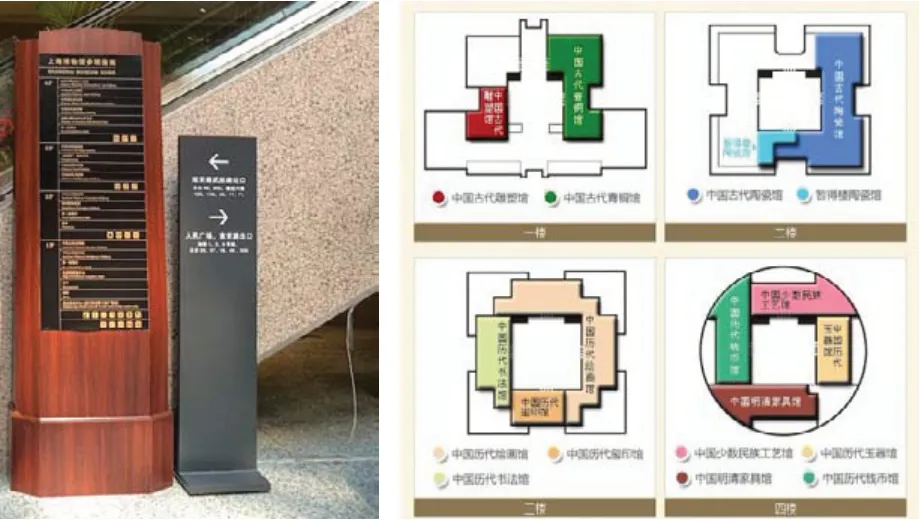

博物馆的导视信息一般包含:(1)树立博物馆品牌形象的标识。博物馆的出入口与服务大厅等节点张贴代表博物馆形象的标识与图案,让观众有一个清晰的印象。同时,表达该博物馆的文化背景、文化定位、价值取向,是在空间中构建形象识别的重要手段。如上海当代艺术博物馆的入口处用白色立体的英文标识出博物馆的名称,简洁鲜明的英文名称与博物馆的国际化定位,以及场馆的当代建筑特征相吻合,树立起鲜明的视觉形象。(2)提高空间使用效果的导向:告知参观者博物馆的空间布局与方位设计,引导参观者快速到达某个展厅或卫生间、饮水间等服务区域,提高参观者在不同展厅的参观效率,提升展项品质。图3中上海博物馆大厅的导视牌,清晰地告知不同展厅的楼层分布,以及通往楼层的方式。(3)确保空间使用安全的提示。清晰的导视信息可以保障博物馆空间的安全需要,主要在特殊的空间节点告知参观者一些禁止行为与提供安全疏导信息。

其次,信息呈现效果要直观可读,强化参观者对导视信息的信任感。环境中的引导线,本身有着清晰标示的走道,以材料进行区分的区域、导向灯、颜色代码等,以“直觉性”图示引导观众,同时在信息呈现过程中引入时间的概念,强调信息被获取的先后顺序及时间。例如图3中上海博物馆的展厅导视图,左侧服务大厅中导视牌中采用文字形式罗列,参观者阅读时占用时间长,不容易记忆。右侧借助图式与颜色清晰的标注,参观者可以一目了然地了解场馆的空间形态及布局,快速定位。可见,清晰的展厅名称与区域编号,明确的方向指引,直观的图示等可以及时有效地帮助参观者在脑海中搭建信息框架,使信息更具有视觉效力,帮助参观者建立起展馆的心理地图。

图3 上海博物馆导视牌效果对比

3.3 点位布置:结合参观动线,保持空间连贯性

导视牌位置要与参观路线结合,要安放在重要的空间节点,引导观众有序进入展厅。参观者抵达的交通方式与路线也是导视设计考虑的要点。Spaceagency 设计公司为2017阿斯塔纳世博会点位布置图(图4),依据参观者的不同交通路线将导视的点位延伸至地铁口、公交站、停车场等位置,确保参观者准确地到达入口。同时,注意导视牌的数量与间距,入口处要有清晰的平面导视图,帮助参观者了解展厅的空间布局。南京博物院处于四向路口处的导视牌(图5)安置在高处,避免对参观者造成视线阻隔与路线拥挤。

图4 Spaceagency设计公司为2017阿斯塔纳世博会设计的点位布置图

图5 (右)南京博物馆四向路口导视牌

在设计中导视牌点位布置一般采用渐进式排列原则,保证空间连贯性与节奏感。博物馆导视可以分为水平与垂直两种类型。水平方向的导视系统是由各平面元素构成的整体系统,包括出入口导引、楼层平面图、地面指示标,以及服务台、洗手间、文创商店等导向标示。这些导视牌的间距位置要控制在800 m左右,观众步行10 min的半径范围内,参观者获取这些指示牌的最佳阅读间距是1~2 m。垂直方向的导视系统是指在由纵向形态组成的导视系统,主要包括直梯、扶梯、楼梯等标示。参观者获取视野上方标示的最佳阅读距离为4~6 m。无论是水平方向的导视,还是垂直方向的标识,都要保证空间的连续性,确保参观者在空间转换的过程中快捷通畅,通过导视设计将看似分离的各个空间串联成整体视觉效果。例如荷兰的托尼克设计公司为上海当代艺术博物馆的视觉系统,采用“当”字意向化的五根线条为出发点,以“不拘泥、开放、力量”为视觉动力,形成往外延伸的“五根棒子”。这样的设计避免了视觉材料的无意义堆砌,像自然在人类与动物的身体里的布置方式一样,所有器官都得到合适的安排,以形成系统的、连贯的以及平衡的整体。

3.4 媒介效果:结合展示设计,塑造展馆意象

材料所表现出的质感会对空间的距离、物体的色泽和温度产生影响,因而也会影响观众的心理感受与情感体验。每一种媒介都有属于自身的“表情”,如温和的木板、高塑造性的亚克力板、高科技美感的铸造材质、有雕塑感造型的3D等。博物馆导视设计中要区分不同材质与媒介在视觉传达中的效果,选择与场馆氛围、展示设计的风格相吻合的媒介。

图6 不同媒介的导视效果

处于智能环境下的参观者需要更加细致与个性化的导视信息。借助数字化形式,将移动设备、触摸屏、可穿戴设备等新的媒介形式运用在博物馆导视设计中,在增强展馆的趣味性与互动性的同时,还可以根据参观者的偏好提供实时交通信息、展厅中的人流量、同行家人的定位等更系统的信息与更详实的体验。

4 结语

博物馆导视系统不是简单的信息指示,是参观者基于感知与记忆对所处场馆所形成的空间认知。导视系统的设计过程就是将原有空间中的关键信息通过整合、处理和再创造,以一种新的艺术形式呈现给参观者。博物馆的空间特征是导视设计的“底版”,形象标识与空间识别是导视设计的内容,为参观者创造良好的场馆体验是导视设计的目标。设计者不要拘泥于平面设计,而是要综合运用环境设计、展示设计、视觉传达设计与产品设计的方法,扎根于场馆的空间分析、观众感知、信息分类与视觉识别这四个相互关联的层面,做到设计表现要符合博物馆建筑特征与场馆定位,与展馆内部设计风格相吻合。视觉元素的形式造型、图文组合、色彩搭配要与博物馆的文化取向与展示特色相一致。