面向健康产业应用需求的膜技术与膜材料

蔡媛媛,郭百涛,,邢卫红,高从堦

(1 南京膜材料产业技术研究院有限公司,江苏南京211800; 2 南京工业大学国家特种分离膜工程技术研究中心,江苏南京211816; 3 浙江工业大学膜分离与水处理协同创新中心,浙江杭州310014)

引 言

健康产业被认为是21 世纪引领全球经济发展和社会进步的重要产业。我国健康产业占GDP 比重的4%~5%,远低于发达国家的15%[1];《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》提出,到2020年,我国健康产业总规模将达到8万亿元以上,产值规模有望占到GDP 的10%以上;未来,我国健康行业发展潜力巨大。医药、医疗和保健行业在健康产业中占有重要地位;根据国家统计局数据,2017 年我国健康产业总产值已达6.33 万亿元,其中,医药、医疗和保健行业占比达到65%以上。然而,目前我国医药、医疗和保健行业仍面临着医药资源利用率低、生产工艺污染严重、高端产品依赖进口、质量标准体系不完善等制约因素,其中分离技术低效是核心关键问题之一。

膜技术作为21世纪新型高效分离技术,具有分离效率高、能耗低、操作方便等优点,特别适用于解决医药、医疗和保健等健康产业中面临的诸多制约因素:将膜技术应用于健康产业相关领域,如制药及医疗用水制备,药物制品提取、精制与浓缩,废水处理,空气灭菌及净化等,可大幅提高医药资源利用率,有效解决生产工艺污染及高能耗问题;应用于如人工肾、人工肝等人工脏器、医疗器械等领域,可有效解决高端产品依赖进口问题,实现关键核心部件的国产化替代;积极推进膜技术应用于健康产业的相关标准体系建设,可有效解决质量标准体系不完善问题;总体而言,膜技术应用对于推进我国医药、医疗和保健行业的健康快速发展将发挥重要作用。

本文针对面向健康产业应用的膜技术及膜材料发展现状进行研究,探讨健康产业应用的膜材料要求,重点研讨微滤(MF)、超滤(UF)、反渗透(RO)、纳滤(NF)、膜生物反应器(MBR)、渗透汽化(PV)、气体分离(GS)、人工脏器等膜技术及膜材料发展现状,分析制约其发展的关键问题,并提出膜材料相关发展建议,以期为相关部门及行业人员提供参考。

1 面向健康产业需求的膜材料要求及相关标准

膜技术通常采用与其他工艺组合的方式应用于健康产业。膜材料作为核心部件,其性能将直接影响相关应用领域处理效果;膜材料性能应使得组合工艺总体性能满足相关标准要求。另外,根据具体应用领域不同,膜材料制备工艺要求亦有所不同。

在膜材料性能要求方面,主要可分为以下三类。

(1)对于制药及医疗废水处理、挥发性有机物(VOCs)回收等领域,膜材料性能应满足出水、排放气符合相关废水、废气排放标准,如GB 21903—2008《发酵类制药工业水污染排放标准》、GB 21904—2008《化学合成类制药工业水污染排放标准》、GB 18466—2005《医疗机构水污染物排放标准》、DB 36/1101.3—2019《挥发性有机物排放标准第3 部分:医药制造业》等。

(2)对于制药用水、药品、生物制品等医药制品领域,膜材料性能应满足最终产品符合《中国药典(2015年版)》相关制品质量要求。

(3)对于血液净化、人工肺、一次性输液输血设备等与人体血液相接触的领域,膜材料除需满足相应性能要求外,亦要求:①具有良好的血液及生物组织相容性等;②化学性质稳定、无毒且纯度高;③耐蒸汽消毒或消毒药浸泡。根据具体领域不同,其标准要求有所不同,例如:①对于血液透析、人工肝等膜材料,其使用性能应按照YY 0053—2016《血液透析及相关治疗血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器和血液浓缩器》中规定的超滤率、清除率和筛选系数等来衡量,其材料安全性能应满足生物学评价、无菌及无热原等要求。②对于以人工肺用膜材料为核心组成的氧合器,其性能特征、生物性能、物理特性、化学性能等应符合YY 0604—2016《心肺转流系统血气交换器(氧合器)》及YY 0604—2007《心血管植入物及人工器官血气交换器(氧合器)》相关要求;其中,人工肺用膜材料性能以氧气和二氧化碳转换率来衡量,根据标准要求,其应在制造商规定的范围值内。③微滤膜组合成为输液输血类产品(如一次性使用输液器、一次性使用注射器等)用于保障输液输血安全时,其材料、物理特性、化学特性及生物特性等应符合GB 8368—2005《一次性使用输液器重力输液式》(即将于2021 年4 月废止,实施GB 8368—2018《一次性使用输液器重力输液式》)、GB 18671—2009《一次性使用静脉输液针》及YY 0286.4—2006《专用输液器第4 部分:一次性使用压力输液设备用输液器》等相关要求;其中,其物理特性指标主要以微粒污染、药液过滤器滤除率、输液流速等来衡量。

在膜材料制备工艺要求方面,主要可分为以下四类。

(1)对于制药及医疗废水处理、挥发性有机物(VOCs)回收等领域,相应膜材料制备工艺及成套装置与现有废水、废气处理装备工艺要求基本相同,可借鉴相关工程化应用经验加以推广应用。

(2)对于制药用水、非无菌原料药等无须直接进入人体的药物制品生产工艺,相应膜材料的原材料及生产环境等均有特殊要求,例如:制膜原材料应达到卫生级要求,膜生产环境应达到一定洁净等级,且管道、阀门及泵等相关成套设备应获得国家及省卫生部门颁发的涉水产品卫生许可批件;但鉴于其产品并非用于直接进入人体,对其GMP 安全生产要求并不严格,相应卫生及洁净等级要求不高。

(3)对于无菌原料药、注射剂、生物制品(如疫苗、抗体等)等需直接进入人体的终端药物制品生产工艺,相应膜材料的原材料及生产环境等均提出了更严格的要求,除需满足(2)外,应采用无菌工艺进行生产及产品检查,即采用终端灭菌工艺且生产环境达到无菌等级以严格控制产品无菌,这些指标均需体现在灭菌程序验证文件中并经主管部门批准后才能进行药物制品生产。

(4)对于与人体血液直接接触的领域,除满足(2)、(3)外,需满足更高要求,如血液透析设备需符合GB 9706.1—2007《医用电气设备第1 部分:安全通用要求》和GB 9706.2—2003《医用电气设备第2-16部分:血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备的安全专用要求》中涉及的安全问题和与安全有关的可靠运行要求。

2 面向健康产业需求的膜材料与膜技术发展现状

膜技术已在健康产业中发挥着愈加重要的作用,微滤、超滤、反渗透、纳滤、膜生物反应器、渗透汽化、气体分离、人工脏器等技术已得到实际应用,膜蒸馏、膜色谱、膜结晶、控制释放等技术亦展现出良好的应用前景。

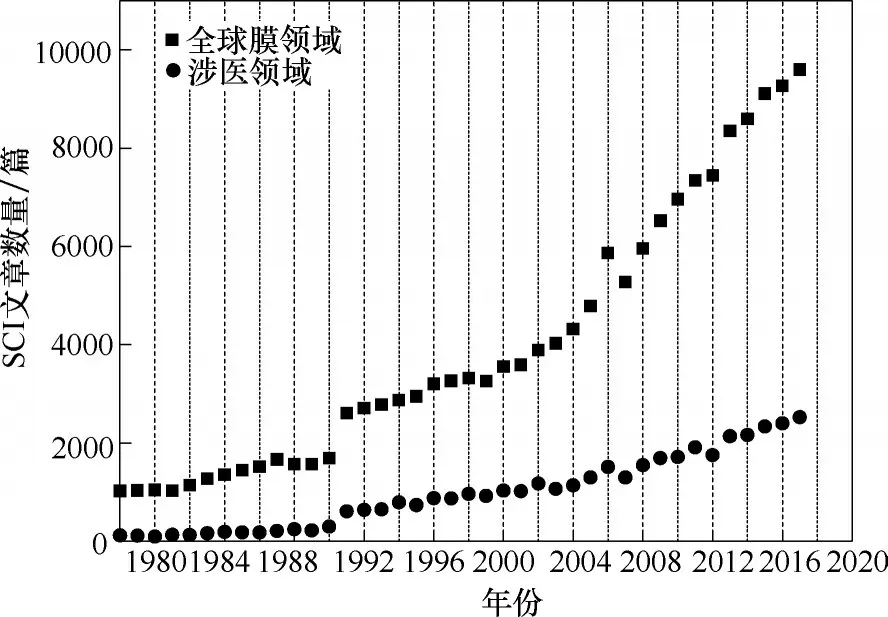

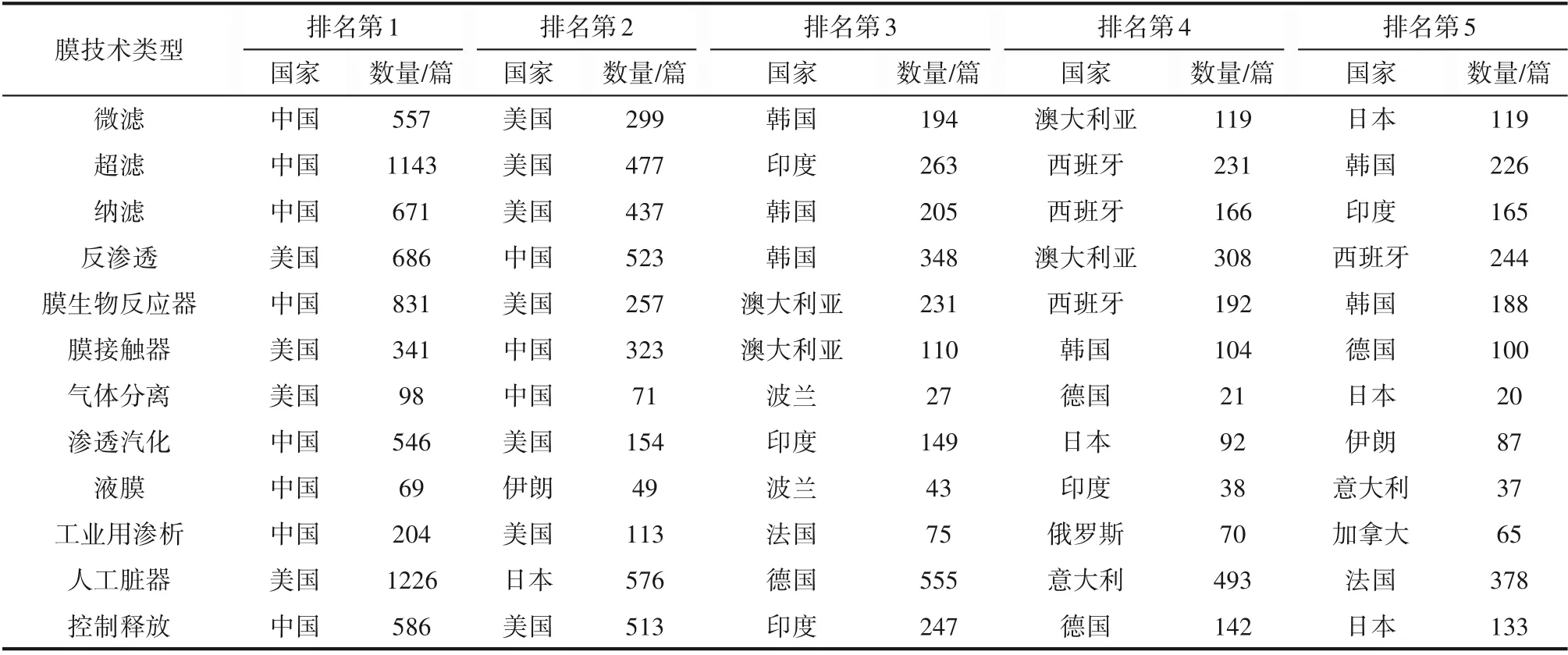

采用Web of Science 核心合集数据库对膜技术在健康产业应用情况进行分析。图1为1978—2018年期间,膜技术在所有产业及健康产业应用的SCI文章发表数量随时间变化趋势。从图中可以看出,膜技术在健康产业应用的SCI文章数量达46663篇,占总量的29.4%,且近10 年健康产业的SCI 文章发表数量增幅(6%)高于其他产业(4.5%),健康产业已成为膜技术领域的重要分支方向。图2 为近10 年不同膜技术在健康产业发表SCI文章数量分布。从图中可以看出,膜技术在健康产业应用的研究热点主要集中在人工脏器用膜材料及技术开发、医药及生物制品精制及纯化、制药及医疗用水制备等领域;近10 年,药液浓缩、制药废水处理、缓释给药等应用领域亦受到更多关注。表1 为近10 年各国家采用不同膜技术应用于健康产业的SCI文章发表数量分布。从表中可以看出,美国、中国、日本、法国、德国等国家在健康产业领域较为活跃。我国已成为该领域最活跃的国家,在超滤、纳滤、膜生物反应器、渗透汽化等方面已超过美国、日本等发达国家,高居首位,具有较强实力;另外,在控制释放、液膜等领域亦发展迅速;然而,我国在人工脏器方面的研发实力仍较弱。考虑到人工脏器未来市场容量巨大且生产技术大多被国外垄断,未来,我国应在该领域投入更多研发力量。

2.1 微滤技术及膜材料

微滤是最早应用于健康产业的膜技术,始于20世纪60年代,现已在除菌过滤、药液澄清、水处理前段预处理等领域得到推广,应用最为普遍。作为《中国药典》[2-4]中规定的用于药品、生物制品、医疗器械、原料等生产的法定灭菌工艺之一(即过滤除菌法)及用于性状测定的无菌检查工艺之一(即薄膜过滤法),微滤技术已广泛应用于医药领域;其中,过滤除菌法涉及的微滤膜孔径不超过0.22 μm,用于产品的终端除菌过滤;薄膜过滤法涉及的微滤膜孔径为0.45 μm,用于药品、生物制品等性状检测前的过滤除菌。

图1 全球膜技术在所有产业及健康应用的SCI文章发表数量随时间变化趋势Fig.1 Trend of number of SCI papers for membrane application in all fields and health fields during 1978—2018

图2 近10年不同膜技术在健康产业发表SCI文章数量分布Fig.2 Distribution diagram of number of SCI papers published in application in health field with different membrane technologies during nearly 10 years

对于面向健康产业应用的微滤膜材料,需根据不同应用体系中的目标产物性质及溶剂特性进行选择。陶瓷膜材料在复杂体系药液澄清等过程中具有明显优势。聚砜类(如聚砜(PSF)、聚醚砜(PES)等)膜材料具有通量大、吸附性能低、成本较低等特点,主要用于药液及水溶液体系过滤,其应用量最大。醋酸纤维素、再生纤维素等膜材料吸附性能较低,但成本相对较高,主要应用于抗体、蛋白质等高附加值产品分离。聚偏氟乙烯(PVDF)或聚四氟乙烯(PTFE)膜材料具有较好的化学稳定性,主要应用于酸碱或有机溶剂体系。硝酸纤维素、尼龙膜等具有一定吸附作用,《中国药典》已将其作为通用材料用于DNA 残留量测定、受体结合测定、酶活性测定等分子生物化学分析。总体而言,在常规过滤生产领域,国产微滤膜产品已基本占据50%以上市场;对于终端除菌过滤等高端应用领域,鉴于国外企业在卫生资质方面更加健全,而国内企业尚不具备终端除菌资质能力,目前该市场基本均被进口膜产品垄断。

近年来,针对微滤膜材料制备方面的研究报道不多,研究热点主要集中在提高微滤膜材料分离性能方面。Verma 等[5]通过对微滤膜进行丝胶涂覆修饰制备出具有吸附性的新型膜材料,可实现对水中低浓度(20μg/L)非甾体抗炎药、抗生素等药物污染物的完全去除。

2.2 超滤技术及膜材料

超滤技术在健康产业中主要应用于药液纯化精制、生物大分子物质生产过程中的脱盐浓缩精制、热原去除及制药用水生产等方面。

对于采用生物发酵法制备的各类非无菌原料药(如抗生素、维生素、氨基酸等),其生产涉及的发酵液澄清纯化、脱盐浓缩及脱色等过程,均首选采用陶瓷超滤膜结合有机纳滤膜的组合工艺,目前该技术已在国内大多数相关制药企业(尤其对于热敏性药物)中得到推广应用;面向该领域应用的超滤膜材料基本为陶瓷膜,国产陶瓷超滤膜产品几乎占据该领域大多数市场。在生物制品脱盐浓缩方面,《中国药典》中规定,对于冻干乙型脑炎灭活疫苗等生产过程,采用100×103超滤膜进行脱糖提纯;超滤技术由于具有可在温和条件下进行缓冲盐置换、重组蛋白纯化、热原去除等优点,已在重组蛋白分离纯化工艺中得到应用,且在细胞因子、多肽及蛋白类、血液制品等大多数生物制品生产过程中亦成为首选工艺。考虑到生物制品的高附加值,面向该领域应用的超滤膜材料通常采用醋酸纤维素膜、再生纤维素膜等,该领域应用市场大多被进口膜产品占据。另外,在制药用水生产过程中,超滤技术可替代传统预处理工艺,其出水水质满足反渗透进水要求,从而保障系统安全可靠性。超滤膜材料研究热点主要集中在:采用改性或表面自组装方法以提高膜材料抗蛋白吸附性、热稳定性、抗污染性等[6-10]。Zhong 等[11-12]采用嵌段共聚物选择性溶胀致孔方法制备出PSF-b-PEG 超滤膜,与非溶胀致孔膜相比,蛋白过滤通量恢复高一倍。Modi等[13]采用氧化铁纳米颗粒修饰的羧化氧化石墨烯纳米片对PES中空纤维超滤膜进行掺杂改性,可实现对人纤维蛋白等分子的100%截留,水通量110 L/(m2·h),通量恢复率高达97.8%。

表1 各国家近10年不同膜技术在健康领域应用SCI文章发表数量分布Table 1 Quantitative distribution of SCI papers published by different contries of which application in health field with different membrane technologies during nearly 10 years

2.3 反渗透技术及膜材料

反渗透技术在医药用水生产领域已得到广泛应用,在医药废水处理回用、医药产品浓缩等领域已实现规模化应用。

在医药用水生产方面,《中国药典》自2005年起连续将反渗透技术作为纯化水及透析用水制备、注射用水前处理的法定工艺。二级反渗透技术或“一级反渗透+电去离子(EDI)”技术已成为健康产业纯化水、透析用水等的通用制备工艺,基本已实现对原有离子交换树脂技术的完全替代,在相关企业及机构中已得到大规模推广应用。

在医药废水处理回用方面,反渗透技术可在脱盐的同时提高产水回用率,通常与超滤技术结合(“双膜工艺”)使用,目前已得到规模化应用(如海正药业2400 t/d医药废水处理工程等)。反渗透技术亦可与纳滤、蒸发结晶等工艺结合使用,实现医药废水分盐资源化利用(如新疆川宁生物40000 t/d 医药废水零排放工程等)。

面向健康产业应用的反渗透膜主要为中低压反渗透膜,膜材料主要包括聚酰胺、聚酰亚胺、醋酸纤维素等。目前,国产反渗透膜产品主要用于制药用水生产领域,而医药废水处理回用、药液浓缩等领域则大多以国外产品为主,国产膜产品市场份额较低。中国科学院、清华大学、浙江大学等在该领域研究处于领先水平,研究热点主要集中在:采用掺杂改性(如疏水性氟化硅纳米粒子)、表面接枝改性(如超支化聚甘油、氧化石墨烯)、新型单体(如具有磷酸官能团的二酰氯单体)、支撑体改性(如丹宁酸表面改性)等方法提高反渗透膜的盐截留率、水通量及抗污染性能等[14-17]。

2.4 纳滤技术及膜材料

纳滤技术在健康产业中主要应用于药液浓缩及有机溶剂回收等方面。

对于抗生素、维生素等热敏性药物,纳滤技术可实现常温下的浓缩脱盐脱色,相比于蒸发工艺具有明显优势,“陶瓷超滤膜+纳滤”工艺已在诸多制药企业中得到应用。在中药提取液精制浓缩过程中,采用以“微滤-超滤-纳滤”膜集成技术为核心的中药提取、精制、浓缩生产线,可使工艺能耗降低10%、资源利用率提高15%。在制药废水深度处理方面,纳滤技术亦用于一价/二价盐分离,通过与MBR、RO 等技术联用实现废水零排放,目前已得到工程化应用。

面向健康产业应用的商品化纳滤膜材料主要为聚酰胺、磺化聚醚砜、醋酸纤维素等,目前应用市场大多被进口膜产品占据,国产膜市场占有率极低。在基础研究方面,美国加州大学、法国科学院等科研机构处于领先水平;近年来,中国科学院、浙江大学等已不断取得新进展;研究热点主要集中在:采用掺杂纳米颗粒、引入亲水基团、开发新型膜材料或原位自组装、开发中空纤维膜构型等方法以提高水通量、分离性能、抗污染及耐氧化性能等[18-21]。

另外,由于制药工业中大量涉及有机溶剂或有机溶剂水溶液中的药物浓缩分离、溶剂置换回收、催化剂回收等,耐溶剂纳滤膜材料研发受到愈来愈多关注。目前,我国尚无具有竞争力的耐溶剂纳滤膜产品,且未见耐溶剂纳滤膜在健康行业中的工业化应用案例。在基础研究方面,比利时鲁汶大学、帝国理工大学处于领先地位,我国目前仅中国科学院等少数机构从事相关研究;研究热点主要集中在:通过对聚酰胺材料进行疏水改性(如聚硅氧烷、MOF 等)或开发新型膜材料(如聚电解质膜、共轭聚合物膜等)以提高纳滤膜材料的溶剂耐受性、分离选择性等[22-24]。

2.5 MBR技术及膜材料

MBR 技术在制药工业废水处理领域已工程化应用十多年,最早在南方小型制药企业,单项工程日处理规模在几十至几百吨;随后逐渐推广应用至全国大型制药企业,单项工程日处理规模可达千吨至万吨级,典型工程案例有:石药集团中润公司7000 t/d 发酵废水处理工程(国内最早的大型工程)、裕丰药业公司12000 t/d 抗生素废水处理工程等。采用MBR 与NF、RO、多效蒸发等技术相结合,可实现制药废水回用及零排放,典型工程案例有:长春制药公司8000 t/d 制药废水零排放工程、内蒙古长盛制药公司12000 t/d 制药废水零排放工程等。MBR 技术亦已在医院等医疗机构废水处理中得到推广应用,但总体规模不大,单项工程日处理规模通常在几百至几千吨。

面向健康产业应用的MBR膜材料主要为PVDF中空纤维膜,国产膜产品在国内大中型工程中已占据一定市场占有率。但对于化学制药类等可生化性较差的废水处理过程,由于化学清洗较为频繁,PVDF 膜材料应用受限,PTFE 中空纤维膜及陶瓷膜由于具有更高耐受性,在该领域更具竞争力;目前,国产陶瓷膜产品已得到少数工程化应用,而PTFE膜产品应用案例较少。哈尔滨工业大学、中国科学院、同济大学等具有领先的研发水平,研究热点主要集中在:(1)通过膜材料改性或掺杂、纤维增强等方法以提高PVDF 中空纤维膜性能[25-28];(2)开发更具抗污染性能、使用寿命更长的MBR 专用无机膜或PTFE 膜[29-32];(3)通过开发培育筛选高效菌种、优化操作工艺、提高曝气效率等方式以提高处理效果、降低膜污染、降低操作成本等[33-35]。

2.6 渗透汽化技术及膜材料

医药产品生产过程中大量使用有机溶剂,但多次使用后,溶剂中含水量逐渐增多,影响反应效率,尤其对于溶剂含水量要求较高的反应过程(如格氏反应、抗生素生产过程等)。采用优先透水型渗透汽化膜进行有机溶剂脱水回用过程,相比于传统精馏技术节能降耗效果显著。目前,优先透水膜已在涉及乙醇、异丙醇、四氢呋喃等医药行业常用溶剂体系中推广应用超过百套,典型工程应用有:山东新华制药股份有限公司1.5 万吨乙醇溶媒回收工程、哈药集团制药总厂4500 t/a 异丙醇回收工程等。面向该领域应用的商品化膜材料主要有聚乙烯醇(PVA)、NaA 型分子筛等,其中,NaA 型分子筛膜应用最为普遍,国产膜产品在国内市场占有率为80%以上。

药物(尤其是化学合成类药品)有效成分大多为热敏性物质,其浓缩及干燥等过程需在真空条件下进行,导致有机溶剂在排气过程中大量挥发,需对其加以处理回收。优先透醇型渗透汽化膜主要适用于中高浓度VOCs 分离与回收,通过与冷凝、吸附等技术进行组合设计,可实现对丙酮、乙酸乙酯、正己烷、二氯甲烷等挥发性溶剂的回收利用,目前已在安替制药、华北制药、鲁抗医药、神舟生物等企业中得到工业化应用,典型应用案例有:鲁抗医药1000 m3/h 丙酮回收装置、神舟生物800 m3/h 正己烷回收装置等。另外,制药过程中涉及溶媒回收清洗等过程,将产生大量有机溶剂废水溶液,可采用该技术进行废水中微量有机溶剂脱除,目前处于中试阶段。面向该领域应用的商品化膜材料主要有聚甲基辛基硅氧烷(POMS)、聚二甲基硅氧烷(PDMS)等,国产膜产品已占有较高应用市场份额。

医药行业的反应媒介、医药产品中间体等领域中亦涉及有机混合物共沸体系的分离过程,如醋酸甲酯/甲醇、碳酸二甲酯/甲醇、异丙醇/乙腈、乙醇/乙酸乙酯等体系。有机物/有机物型渗透汽化膜可实现这一分离目的,但受膜材料分离性能、耐受性能等限制,尚无相关应用案例,该类膜材料处于研究阶段。

在渗透汽化膜材料研发及工程化方面,中国科学院、浙江大学、南京工业大学、天津大学等已处于领先水平。在优先透水膜方面,研究热点主要集中在:采用无晶种合成法、改进的水热合成法、直接结晶、二次生长等方法制备NaA 型、LTA 型、FAU 型、T型分子筛膜或通过在海藻酸钠等有机膜进行掺杂改性(如MOFs、石墨烯量子点等)等方法以提高膜材料分离选择性及化学稳定性[36-38]。在优先透醇膜方面,研究热点主要集中在:采用PDMS 掺杂疏水性材料(如改性硅分子筛、TS-1 分子筛纳米颗粒修饰的氟化聚苯并嗪分子)或开发新型膜材料(如聚电解质-表面活性剂复合膜等)以提高膜疏水性、热及化学稳定性[39-42]。在有机物/有机物膜方面,研究热点主要集中在:采用PDMS 或聚醚酰胺(Pebax)掺杂改性或开发NaY 型、MFI 型等分子筛膜以提高膜材料耐溶胀性及分离选择性[43-45]。

2.7 气体分离技术及膜材料

气体分离膜材料应用于涉医领域主要包括两方面:气固分离膜(微滤级)主要应用于无菌空气过滤、洁净空间及室内空气过滤除菌、口罩防护等;氧气分离膜主要应用于医用氧及富氧空气(93%氧)生产等。

对于发酵罐、细菌培养等无菌空气应用领域,PVDF 气固分离膜已实现镍管、钛管等金属膜的替代,自20 世纪90 年代起已在我国发酵罐中得到大规模应用;该领域国内市场几乎完全被国产膜产品占据。

对于制药车间、洁净厂房、手术室等洁净空间应用领域,按照不同需求,膜材料应满足不同洁净度等级(如ISO 14644-1、《药品生产质量管理规范》等)。PTFE 气固分离膜过滤阻力明显低于HEPA/ULPA过滤器(200~300 Pa),钠、硼挥发量仅为玻纤的1/200~1/400,已得到推广应用;国产PTFE 膜产品已在我国大多数中小型、少数大型洁净室制造企业中得到推广应用。近年来,针对空气过滤用PTFE 膜材料制备的研究并不多[46-47],大多将其进行亲水化改性用于液体分离[29,48-50]。南京工业大学[51-53]通过采用ALD 技术沉积ZnO 纳米线并进行后续改性以提高过滤效率、降低过滤阻力,并兼有抗菌、抗油污、甲醛降解等功能。

PTFE气固分离膜亦可作为口罩中间过滤层,有效预防呼吸道传染病(如新型冠状病毒肺炎COVID-19、严重急性呼吸综合征SARS等)感染传播。目前,市场上广泛应用的口罩通常以聚丙烯(PP)无纺布为中间过滤层,其采用熔喷工艺,再经驻极处理进行制备,分离原理以静电吸附为主。鉴于该类型口罩易受环境中温度湿度影响、引起静电消失,从而造成过滤效率急速下降、使用寿命较短,通常只能一次性使用;且熔喷纤维直径通常1000 nm 以上、纤维无序堆积,颗粒物截留效率不高。PTFE气固分离膜通常采用双向拉伸工艺制备,其基于物理截留原理进行分离,纤维直径短(100~200 nm)且分布均匀,具有较高的截留效率(对于直径≥0.3 μm的非油性颗粒过滤效率≥95%以上)且通气阻力低(低于300 Pa),完全满足各类防护口罩指标要求,如:颗粒物防护口罩(GB 2626—2006《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》)、一次性使用医用口罩(YY/T 0969—2013《一次性使用医用口罩》)、医用外科口罩(YY 0469—2011《医用外科口罩》)、医用防护口罩(GB 19083—2010《医用防护口罩技术要求》)等;对于疫情防控期间,处于中高风险等级下的人员防疫工作将发挥重要作用。目前,已有多家企业(如中昊晨光、江苏久朗、山东森荣等)实现该类型口罩的商品化生产,且其已在市场上取得良好应用效果。

医用氧是指临床用于缺氧预防及治疗等的氧气(氧气体积分数不得低于99.5%,符合GB/T 8982—2009《医用及航空呼吸用氧》),富氧空气是指临床医疗用途的氧气(氧气体积分数不得低于93%,符合WS1-XG-008—2012《富氧空气(93%氧)》);国家食品药品监督管理总局于2017 年8 月发布的《医疗器械分类目录》中首次将膜技术作为医用氧及富氧空气制备医疗器械专用技术之一。然而,由于制氧浓度、技术经济性等方面因素限制,膜技术在医用氧及富氧空气制备方面尚缺乏市场竞争力。近年来,相关研究工作的进展不大,主要通过采用新型膜材料(如石墨烯、嵌段共聚物、分子筛等[54-56])或表面改性(如PDMS涂覆改性[57-59])等方法以提高氧气渗透速率及分离选择性。

2.8 人工脏器用膜技术及膜材料

膜技术在实现人工肾、人工肝、人工肺等主要人工脏器功能方面发挥着重要作用,已在临床得到广泛应用。血液净化技术,作为人工肾、人工肝(非生物型)系统的核心技术,其材料性能是影响其疗效的关键因素。根据血液净化原理不同,血液净化材料主要包括膜材料及吸附材料;其中,膜材料主要用于血液透析、血液滤过、血浆置换等过程[60-61]。

血液净化用膜材料除需满足血液生物相容性、机械强度等要求外,对于血液透析、血液滤过、血浆置换等不同过程,其膜孔径(与超滤率相关)要求亦有所不同。血液透析过程比血液滤过过程具有更高的小分子物质清除率,血液滤过过程对中分子物质清除率高于血液透析过程,血浆置换过程则主要对致病血浆进行去除。血液透析膜可分为低通量膜(超滤率0.026~0.075 ml/(Pa·h))及高通量膜(超滤率0.15~0.45 ml/(Pa·h)),其中,高通量膜对中大分子毒素及水分清除率更高、透析效率高,已逐渐取代低通量膜,在临床中得到广泛应用。血液滤过膜通常比血液透析膜具有更高的超滤率(0.60 ml/(Pa·h))。与血液透析膜、血液滤过膜处于超滤范畴不同,血浆置换膜通常属于微滤范畴。

目前,已得到商品化生产并获得临床应用的血液净化用膜材料主要有纤维素类、聚砜类、聚丙烯腈类、聚乙烯醇类等;其中,聚砜、聚醚砜材料应用最为广泛。近年来,国产血液净化膜产品性能不断提升,但在市场竞争力及占有率方面与国外产品尚存在较大差距,国内市场几乎被外资企业垄断。未来,血液净化设备将向微型化、低成本等方向发展,血液净化用膜材料尚需在血液生物相容性、抗污染及抗菌性、膜通量及截留率等方面得到进一步提高。近年来,四川大学发展迅速,已与美国密歇根大学、匹兹堡大学等处于领先地位;研究热点主要集中在:采用改性物质(如嵌段共聚物、肝素、类肝素、聚氨酯、蛋白质、磷脂、两性离子等),通过共混[62-64]、涂覆[65-66]、化学接枝[67-69]或原位交联聚合[70-72]等方法进行膜材料改性,从而使其在血液相容性、抗污性、抗菌性等方面实现多功能化及高性能化。

膜材料在生物型人工肝中可作为保持肝细胞活性及生理功能的支持系统,其性能直接影响疗效。膜材料主要起到以下作用:(1)提供肝细胞增殖与新陈代谢、血浆与肝细胞作用场所;(2)避免肝细胞免疫反应;(3)物质的高交换速率。目前,聚砜类中空纤维膜材料方面研究最为广泛;研究热点主要集中在:提高膜材料血液及组织相容性、提高装载细胞数量等。我国在该领域研究较少,研发实力相对较弱;研究热点主要集中在:采用共混或接枝改性方法以提高聚醚砜膜材料血液相容性、抗污染性[73-74];采用组织工程等技术开发高性能基质用于植入性生物型人工肝系统[75]等。

人工肺循环系统是体外膜肺氧合系统(ECMO)的核心部件,与人工心脏相结合,形成重症心肺功能衰竭患者长时间心肺支持的核心手段。在人工肺系统中,膜式人工肺已逐步取代鼓泡式人工肺,在我国应用比例达到50%以上。膜材料是膜式人工肺的核心材料,可有效实现二氧化碳及氧气的交换,聚丙烯中空纤维微滤膜是最常用的一类材料;目前,国内该领域市场几乎完全依赖进口,造成在呼吸道传染病治疗期间的相关费用高昂。未来,膜式人工肺将向小型化、便携化发展,其突破关键在于制备出血液相容性及抗污染性好、气体交换速率高的膜材料。我国研究者虽然已在提高膜材料血液相容性、抗污染性方面做了大量研究工作[76-77],但在提高气体交换率方面,暂无突破性进展。

3 存在问题分析

尽管我国在面向健康产业应用的膜材料及膜技术方面已取得诸多进展,但总体而言,国产膜材料产品应用比例不大,其主要原因包括以下方面。

(1)膜技术应用于健康产业存在政策及资金壁垒,准入门槛高。健康产业相关膜材料产品大多涉及卫生安全性审批,由于生产原料及配套设备需达到食品或卫生级、生产环境需达到GMP 要求,其生产成本较高;由于血液净化等医疗器械用膜材料需获得临床批件、中药产品生产中引入膜技术属于Ⅲ类重大变更等,医疗器械、药品审批耗时可长至3~5年;终端灭菌用膜材料产品每年卫生资质评定需数百万元;若干规定要求均对我国膜材料生产及应用企业科研及资金实力提出了更高门槛。

(2)膜产品性能、品种及与应用体系匹配性等有待提高,应用领域偏窄。尚缺乏膜材料与健康产业特定应用体系物质组分间的匹配性研究,造成膜材料在实际应用过程中极易引起膜污染等问题,极大限制了膜技术在该行业中的应用推广;鉴于健康产业对物质分离精度要求更为严格,尤其是生物大分子分级纯化、终端灭菌等,然而国产膜材料在性能稳定性、分离精度精确调控、特异功能等方面尚存在差距,导致国产膜材料在该产业中应用存在一定风险。

(3)国产膜材料产品市场介入较晚,制约了国产化替代进程。尽管已有部分国内膜生产企业研制出适合于健康产业应用的高性能膜材料产品,但由于市场介入较晚,而国外膜产品早在药物研制阶段即介入相关装备设计开发,对于相关制药企业而言,其不愿花费高额费用进行以国产膜材料为核心的新的药物生产装备灭菌程序验证文件批复,或承担任何因替换装备部件而造成的风险,因此,国产膜材料产品进入该产业较为困难,若干应用领域基本被国外膜企业垄断。

(4)面向健康产业应用的膜材料产品缺乏相关标准,膜行业监管困难。针对面向健康产业应用的膜材料产品,根据应用领域不同,其生产工艺环境等要求亦有所不同,目前膜行业尚缺乏专门针对不同应用领域相关膜产品的生产、质量检测等标准,尽管部分医药行业标准中对相关膜产品进行了性能要求,但其对具体膜产品生产及检测等关注较少,造成相关膜行业无标可依、产品质量参差不齐、膜产品应用过程中出现诸多问题,严重阻碍膜技术在该行业中的健康发展。

4 发展建议

为推进膜技术在我国健康产业中的快速发展,特从以下四个层面提出发展建议。

(1)政策层面:建议国家加大膜技术在健康产业应用的政策扶持力度,鼓励相关监管部门出台有利措施,打破膜技术应用政策壁垒,开通膜技术应用的绿色审批通道,助推膜技术应用企业投入经费和技术力量进行产业升级;加快对膜技术与健康产业交叉学科的创新人才及团队培养,推动产业持续良性发展。

(2)技术层面:开展膜材料与健康产业相关应用体系匹配性研究,提高相关膜产品性能,针对现有国产膜产品性能及稳定性较差、产品种类单一等问题,根据不同应用领域需求,开发具有更高分离精度、更高分离稳定性、更高卫生安全性、更高耐受性的全系列膜材料产品。

(3)市场层面:积极推广膜技术在新药研制生产中的应用,在药物研制初期介入生产链,从而为后期考察膜技术对药物性质影响提供依据;同时,加快推广膜技术在不受相关条例限制或GMP 要求不高的领域中的应用,如制药废水、废气综合利用等。

(4)平台层面:积极建立面向健康产业应用的膜材料专业检测平台及标准,以提供关于膜材料性能、安全性等在健康产业中应用的检测方法及标准,从而推进膜技术在健康产业中的应用。

5 结论与展望

本文针对面向健康产业应用的膜技术及膜材料发展现状进行了综述,并探讨了健康产业应用对膜材料提出的具体要求和相关标准,分析了制约其发展的关键问题并提出相关建议,对于相关领域研究具有一定参考意义。膜技术已逐渐在医药、医疗和保健等健康产业中得到广泛应用,其重要性日益凸显。将膜技术应用于医药、医疗和保健行业中涉及的液体及气体分离领域,可大幅提高医药资源利用率,有效解决行业面临的生产工艺污染及高能耗问题,并实现关键核心部件的国产化替代;但总体而言,其作用发挥远未得到充分体现。在我国新时代发展背景下,进一步加强面向健康产业应用的膜技术及膜材料研制及推广,对于我国实施健康强国战略、助推可持续发展战略具有重要意义。