932 名武汉市民对生命维持治疗的态度现状及影响因素分析

林慧菁,倪平

(华中科技大学同济医学院 护理学院,湖北 武汉430030)

生命维持治疗(life-sustaining treatment,LST)指通过特殊医疗仪器或技术维持危重或脏器衰竭患者的生命[1-2],这些治疗包括心肺复苏术、心脏监护、人工辅助呼吸、营养支持、起搏器、血液透析等[3]。 生命维持治疗对生命末期患者的价值有限[4-5],这些治疗不仅不能改善存活率[6-7],还加重了患者[6,8]、亲属[8]、社会[9-10]的情感(例如焦虑[11-12]、抑郁[11,13]、创伤后应激反应[12-13])和经济负担。 因此,研究个体对生命维持治疗的选择意愿尤为重要。 目前,国内有关生命维持治疗的调查对象主要为养老院老人[1]、医护人员和患者[14-15]、教师[16],针对某一地区普通民众对生命维持治疗态度的报道较少。 本研究拟调查武汉普通市民对生命维持治疗的态度现状, 并分析其影响因素,以期为有针对性的实施符合市民意愿、提高终末生命质量的医疗护理提供一定的参考和依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 采用便利抽样方法,2018 年6 月—2019 年1 月抽取武汉成年市民作为研究对象。 纳入标准:(1)目前居住在武汉市;(2)居住武汉的时间≥1 年;(3)年龄≥18 岁。 (4)会使用智能手机或电脑。(5)知情同意并自愿参与本研究。排除标准:(1)非中国国籍;(2)填写问卷所用工具(手机、电脑端等)的IP 地址地理位置不归属于武汉(问卷全部下载后可显示提交者的IP 地址)。

1.2 研究工具 参考Chung 等[17]对香港市民预前指示、 终末护理及死亡意愿问卷及本研究团队前期制定的对武汉市养老院老人生命维持治疗问卷[1],编制预前指示、 终末护理及死亡的知识和态度及影响因素调查问卷。咨询5 名护理及临终关怀专家,专家评定问卷内容效度为0.903, 适合于本研究人群。抽取30 名武汉市民进行预调查, 问卷Cronbach α系数0.785, 说明问卷符合本研究正式调查的标准。本研究仅探讨该问卷中的生命维持治疗态度部分,该问卷包括3 部分,(1)一般资料:包括年龄、性别、居住省份、居住城市、受教育程度、宗教信仰、婚姻状况、住房类型、职业、个人收入状况、是否购买医疗保险、所购买医疗保险类型、是否领取公共援助或相关津贴、家庭最主要的经济支柱,共14 个条目,除年龄外均为单项选择。 (2)个人健康状况:包括个人自评健康水平(很好、好、一般、差、很差)、是否患有慢性病、是否患有绝症,共3 个条目,均为单项选择。 (3)生命维持治疗态度调查表: 包括是否听说过生命维持治疗(单项选择),通过“假设病情严重或陷入昏迷,而生命维持治疗不能使你恢复健康,你甚至需要长期依赖它们以维持生命,按你个人意愿,是否愿意接受生命维持治疗(以下简称“是否愿意接受生命维持治疗”)”,引出市民对生命维持治疗的态度(答案为2 个选项:接受、拒绝)(单项选择),愿意和拒绝的原因(多项选择),共4 个条目。笔者分析市民对生命维持治疗的态度, 故将“是否愿意接受生命维持治疗”作为因变量。

1.3 资料收集方法本研究采用问卷调查法。 研究员采用问卷星技术平台编制电子问卷(https://www.wjx.cn/jq/65052985.aspx), 问卷发布后生成问卷链接,并将该链接在社交平台(QQ、微信、短信等)上广为转发。 问卷开始即有统一指导语向受试对象解释本研究的目的、意义及填写说明,并说明填写问卷的自愿性、匿名性及保密性。获得问卷链接的市民采取自愿原则决定是否参与调查。 愿意接受调查的受试对象点开链接即可填写问卷。 为保证电子问卷填写的完整性,问卷设置了断点续答功能,受试对象在填写问卷中若遗漏某个必填项,则无法提交问卷,系统会自动跳转到该遗漏项, 直至全部填写完毕才可提交成功。 为避免问卷的重复填写,设置了1 个IP 地址仅可提交1 次。共回收问卷1 086 份,其中有效问卷932 份,有效回收率为85.8%。

1.4 统计学方法采用SPSS 23.0 分析数据, 正态分布的计量资料采用均数±标准差描述,组间比较采用单因素方差分析; 计数资料采用频数、 构成比描述,组间比较采用卡方检验;采用二分类Logistic 回归分析受试对象是否愿意接受生命维持治疗的影响因素。 检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 一般资料 932 名市民,年龄30~86(49.77±11.14)岁;以女性居多,622 名(66.7%);受教育程度多为大专及以上,613 名(65.8%);841 名(90.2%)无宗教信仰;833 名(89.4%)已婚;776 名(83.3%)有私人住房;职业以非医疗类相关工作为主,869 名 (93.2%);个人收入状况:入不敷出20 名(2.1%),不太够用128名(13.7%),基本够用412 名(44.2%),够用338 名(36.4%),绰绰有余34 名(3.6%);631 名(67.7%)有医疗保险,其中公费医疗279 名(44.2%),商业保险244 名(26.2%),其他82 名(8.8%),新型农村合作医疗26 名(2.8%);691 名(74.1%)未领取公共援助或相关津贴;家庭最主要经济支柱:本人440 名(47.2%),配偶404 名(43.3%),儿子/女儿68 名(7.4%),政府17 名(1.8%),父母3 名(0.3%)。

2.2 个人健康状况 932 名市民中,自评健康水平:很好/好341 名(36.6%),一般523 名(56.1%),差/很差68 名(7.3%);507 名(54.4%)未患慢性疾病; 815名(87.4%)未患绝症。

2.3 本组受试对象生命维持治疗态度情况 932 名市民中,600 名(64.4%)听说过生命维持治疗,得知生命维持治疗不能逆转疾病状况而只能延长生命后,842 名(90.3%)在假设自己的病情很严重或陷入昏迷时拒绝接受这些治疗。接受的原因主要为:舍不得离开家人64 名(71.1%),活得了就救24 名(26.7%),我想活的更久一些24 名(26.7%)。 拒绝的原因主要为:我不想连累家人596 名(70.8%),这些治疗太痛苦541 名(64.3%),这些治疗的作用太有限445 名(52.9%)。

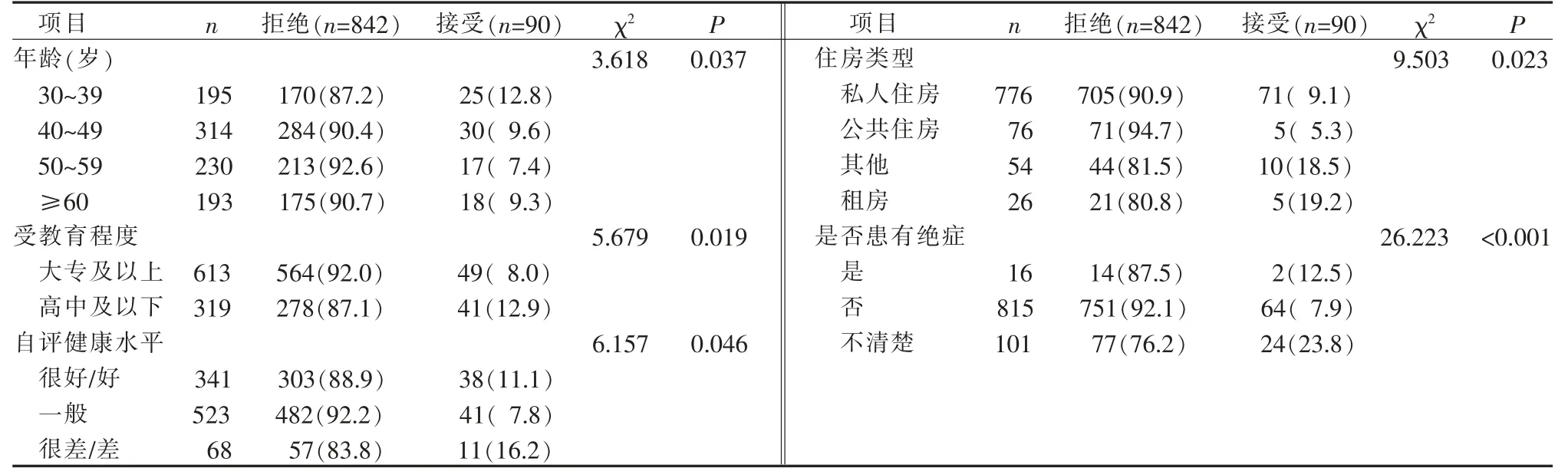

2.4 不同特征市民对生命维持治疗态度的比较根据是否愿意接受生命维持治疗, 将本组932 名市民分为拒绝组(n=842)和接受组(n=90),比较年龄、性别、教育程度、宗教信仰、婚姻状况、住房类型、职业、个人收入状况、是否购买医疗保险、所购买医疗保险类型、是否领取公共援助或相关津贴、家庭最主要经济支柱、自评健康水平、是否患有慢性疾病、是否患有绝症、 是否听说过生命维持治疗在2 组间的差别。 结果显示:不同性别、宗教信仰、婚姻状况、职业、个人收入状况、是否购买医疗保险、所购买医疗保险类型、是否领取公共援助或相关津贴、家庭最主要经济支柱、是否患有慢性疾病、是否听说过生命维持治疗的市民,其生命维持治疗意愿比较,差异均无统计学意义(P>0.05);不同年龄、教育程度、住房类型、自评健康水平、是否患有绝症的市民,其生命维持治疗意愿比较,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表1。

表1 不同特征市民对生命维持治疗态度的比较(例,%,n=932)

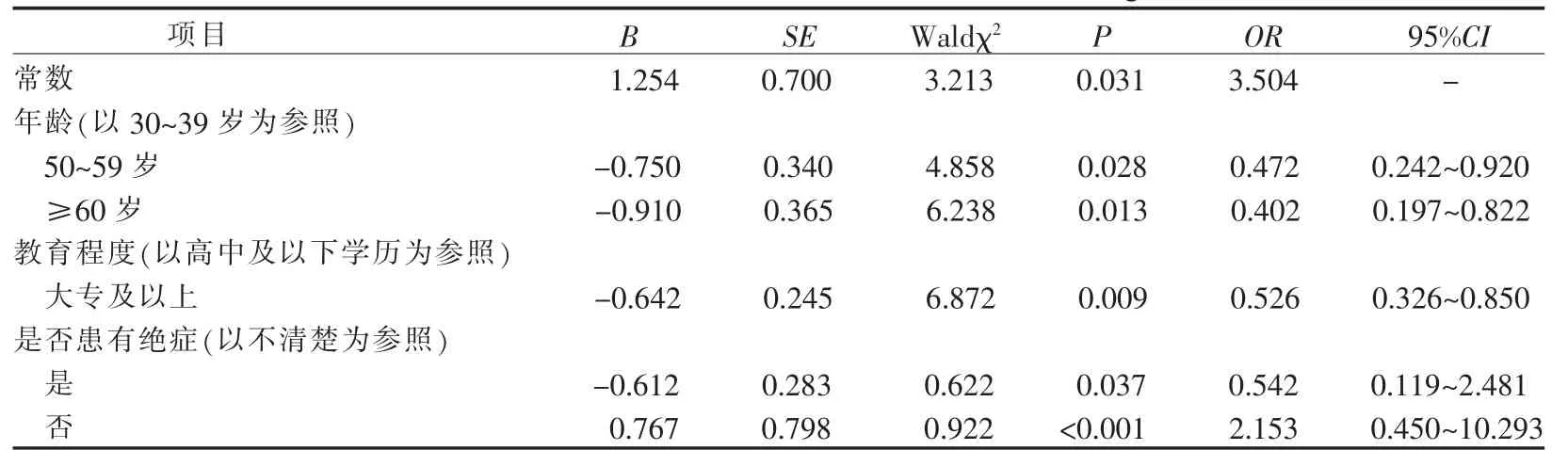

2.5 生命维持治疗态度影响因素的二分类Logistic回归分析 以“是否愿意接受生命维持治疗”作为因变量(接受=1,拒绝=0),将单因素分析中有统计学意义的5 个变量(年龄、教育程度、住房类型、自评健康水平、 是否患有绝症) 作为自变量, 进行二分类Logistic 回归分析。 结果显示,未患绝症的市民倾向于接受生命维持治疗(P<0.05);50~59 岁、≥60 岁、大专及以上学历、 患绝症的市民倾向于拒绝生命维持治疗(P<0.05)。 见表2。

表2 932 名市民对生命维持治疗态度影响因素的二分类Logistic 回归分析

3 讨论

3.1 64.4%市民听说过生命维持治疗,90.3%在生命不可逆转时拒绝生命维持治疗 本研究结果显示,受试对象中64.4%听说过生命维持治疗; 当得知生命维持治疗的本质后,90.3%在假设情景下拒绝接受这些治疗,与类似研究结果一致[18-20]。 究其原因,(1)本研究中90.5%市民的家庭最主要经济支柱以本人和配偶为主。 生命维持治疗成本较昂贵[21],对本研究的多数受试市民而言, 接受该治疗不仅额外增加家庭支出,还使得家庭经济支柱由自己转移至家人,加重亲属负担[8]。 (2)生命维持治疗仅能维持生命,但不能逆转疾病状况,不能改善存活率[6-7],治疗作用有限,故受试对象倾向于拒绝。

3.2 对生命维持治疗态度的影响因素分析

3.2.1 年龄较大的市民倾向于拒绝生命维持治疗本研究结果显示,与30~39 岁年龄段相比,年龄较大(50~59 岁及≥60 岁)的市民更倾向于拒绝生命维持治疗,(OR=0.472,0.402;P=0.028,0.013),与Yan 等[22]的研究结果一致。 究其原因,(1)可能与其不想连累家人有关。本研究拒绝生命维持治疗的原因中,不想连累家人是首要拒绝原因(70.8%)。与年龄较小的市民相比,当年龄较大者处于昏迷或严重病情时,子女会承担更多照顾责任[23]。 出于不想连累子女、加重子女负担的考虑,年龄较大的市民倾向于拒绝该治疗。(2)可能与其认为自己生命已近完整有关。不同人生处境会影响生命维持治疗的意愿[1],年龄较大者已完成人生大半历程,例如成家立业、生儿育女、退休等等, 当这些人生重要经历与治疗无望的疾病结合时,他们认为自己已拥有足够的人生[24],倾向于拒绝生命维持治疗[25]。 同时,这种人生经历所带来的人生完满感使得其在假设处于生命末期时更愿意选择自然死亡, 而非通过生命维持治疗等措施人为干预死亡进程[3],因而倾向于拒绝。

3.2.2 学历越高的市民倾向于拒绝生命维持治疗本研究结果显示,与高中及以下学历的市民相比,大专及以上学历的市民更倾向于拒绝接受生命维持治疗(OR=0.526,P=0.009),与Liu 等[26]的研究结果一致。究其原因,学历越高者越能理解生命维持治疗的含义,越能意识到其本质是无效治疗,他们更倾向于提高生命的质量而非延长生命的长度[27],因而倾向于拒绝。

3.2.3 患绝症的市民倾向于拒绝生命维持治疗,未患绝症的市民倾向于接受生命维持治疗 本研究结果显示,与“不清楚自己是否患有绝症”的市民相比,未患绝症的市民更倾向于接受生命维持治疗(OR=2.153,P<0.001), 患绝症的市民更倾向于拒绝生命维持治疗(OR=0.542,P=0.037),与类似研究结果一致[1,6,20,28]。究其原因,在中国文化中,希望对疾病的意义重大,它可以产生一种积极的态度,带来面对困难的信心[29]。 绝症治疗困难且预后差,绝症患者往往对这种严重且不可逆转的病情陷入绝望, 此时比起延长生命,减轻痛苦成为其首要选择[30]。 其次,绝症患者会面临更大的经济和情感负担[6,8]。 一方面大多数家庭难以支付昂贵的治疗费用, 另一方面疾病降低了患者的生存质量并增加了照顾者的负担[31],使患者易于陷入成为包袱负担的自责、内疚之情。未患绝症者因无相同经历, 在假定情景下无法想象自己在生命晚期所经历的痛苦、焦虑等心理冲突[32],因而倾向于通过接受生命维持治疗来推迟死亡[33]。

4 对策

本研究结果显示, 未患绝症的市民倾向于接受生命维持治疗;50~59 岁、≥60 岁、大专及以上学历、患绝症的市民倾向于拒绝生命维持治疗。 提示对高龄人群来说,建议开展舒缓医疗及护理,尊重高龄人群的生命意愿,提高其终末生命质量。 同时,针对未患绝症的市民和低学历市民, 加强对生命维持治疗局限性的宣传教育, 使其理解生命维持治疗的真正含义, 提高对该治疗的认知水平, 从而做出理性选择。

5 本研究的不足

本研究的不足之处在于,仅调查了30 岁以上市民对生命维持治疗的态度, 且并未考虑家庭成员等方面的影响因素,有待于今后扩大样本量,纳入更多影响因素进一步探讨。