由饮到隐:宋明茶画观念之变

赵亦

萧翼赚兰亭图 北宋摹本 绢本设色 26cm×74.4cm 唐 阎立本 辽宁省博物馆藏

茗園赌市图 绢本设色 南宋 刘松年 台北故宫博物院藏

宋代茶画中的“饮”

宋代社会饮茶习俗流行,上至帝王贵族,下至平民百姓,皆好此道。赵佶的《大观茶论》、蔡襄的《茶录》就是在这样的背景下出现的。宋人在烹茶的技艺上发展出很多花样,如分茶。分茶又称茶戏、汤戏,是一种技巧性很强的烹茶游戏,就是在沏茶时,在茶盏上用水纹和茶沫形成各种图像,精巧的甚至状如山水云雾或花鸟虫鱼,如绘画一般,因此,时人称这些图案为“水丹青”。陆游在《疏山东堂昼眠》中曾写道:“香缕萦檐断,松风逼枕寒。吾儿解原梦,为我转云团。”转云团,就是使茶中出现的形象状如云团。

烹茶技艺的多样化以及宋人对于品茶、茶具的审美情趣,使斗茶成为一时之风。斗茶又称“茗战”,是集体品评茶之优劣的一种形式。宋人唐庚《斗茶记》说:“政和二年(1112年)三月壬戌,二三君子相与斗茶于寄傲斋,予为取龙塘水烹之,而第其品。以某为上,某次之。”斗茶使宋代茶文化发展到一个新的阶段,从诗文到茶画,都有不少精心之作。

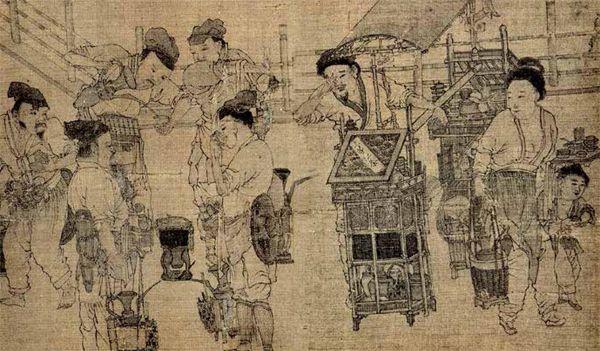

范仲淹《和章岷从事斗茶歌》长诗云:“黄金碾畔绿尘飞,碧玉瓯中翠涛起(亦有版本作‘紫云瓯心雪涛起)。斗茶味兮轻醍醐,斗茶香兮薄兰芷。其间品第胡能欺?十目视而十手指。”诗句生动地记录了斗茶人“十目视而十手指”的紧张与激烈,以生动的比喻使我们品味到茶色之美与茶味之香。这种紧张的斗茶场面,在刘松年的《茗园赌市图》中有生动表现。这是一幅描绘市井斗茶情景的绘画。画面以人物为主体,有人提壶备水,有人注水点茶,有人正在举杯品茗。旁边还有驻足观看斗茶场面的,其中有挑担的小贩,也有牵孩子的妇女。挑担小贩似是卖茶人,担篓上贴一纸,上书“上等江茶”。说明当时茶叶作为商品已在平民百姓中间流通。画中人物均为民间衣着打扮,是宋代街头茶市的真实写照,充满十足的市井气息。

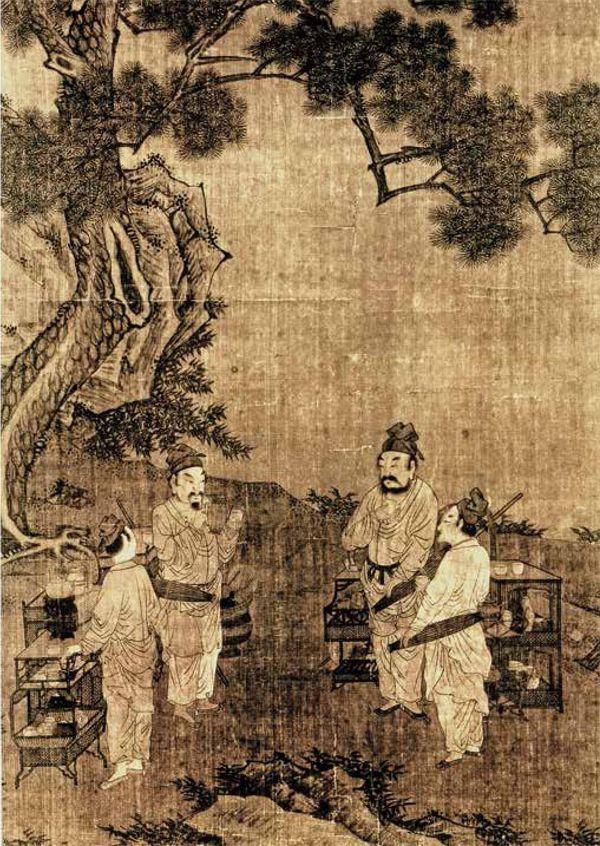

刘松年还有一幅《斗茶图》,所绘场景与《茗园赌市图》类似,只是少了些市井气,多了点文人的清雅淡泊。画面绘4位茶人站在古树山石旁,或烹茶煮水,或品茶论道。斗茶斗到最后,并非“十目视而十手指”的紧张热闹,而是文人式的休闲适意,似完全沉浸在茶的香美之中,有着高山流水遇知音般的平和惬意。

从刘松年的两幅茶画可见,画面以人物表现为主题,斗茶、品茶的场面占据画面主体部分,画面所表现的亦重在茶之品饮。

斗茶图 绢本设色57×60.3cm 南宋 刘松年 台北故宫博物院藏

宋代人饮茶,追求茶之“真香”“真味”,蔡襄《茶录》上篇即论茶汤品质和烹饮方法。文人亦热衷于茶的烹饮之道,比如陆游就喜欢自己动手烹茶,并有一系列诗作,如“归来何事添幽致,小灶灯前自煮茶”“山童亦睡熟,汲水自煎茗”“名泉不负吾儿意,一掬丁坑手自煎”“雪液清甘涨井泉,自携茶灶就烹煎”……可以看出他是顿以此为乐的。

撵茶图 绢本设色 44.2×66.9cm 南宋 刘松年 台北故宫博物院藏

宋代茶画也热衷将烹煮过程及用具一一呈现。《撵茶图》也是刘松年茶画代表作之一,表现的是文人之间的小型雅集。画面中一僧人伏案执笔书写,另有两士人从旁观赏。而这幅画更重要的是,还描绘了从磨茶到烹点的具体过程,将喝茶用具及点茶场面表现得细致入微。煮茶场面位于画面左侧,两个仆役各司其职:左下方一仆役骑坐在长条矮几上,正用磨将茶饼磨成细末;左上方另有一仆役立于黑色方桌边,右手提汤瓶,左手执茶盏,正要点茶。桌上陈列着一整套喝茶用具,包括筛茶的茶箩、贮茶的茶盒以及茶盏、盏托、茶匙、茶筅等。桌旁的风炉上正煮着泉水,另一侧是储水的瓮,上覆荷叶形盖。画中对茶具的仔细描摹可见宋人对茶具的重视,比如蔡襄的《茶录》就对茶器的功能及使用方法进行了详细论述。

从以上作品分析可见,宋代茶画的主旨在“品饮”,品茶汤之味,品茶具之美。从画面构图来看,饮茶场景是画面的主体,品饮的地点多为装点雅致的庭院或闹市街头,体现了宋代文人风流适意的生活方式。

明代茶画中的“隐”

朱元璋第十七子朱权,因寄心于诗文茶事,著有《茶谱》一书,书中有云:“凡鸾俦鹤侣,骚人羽客,皆能自绝尘境,栖神物外,不伍于世流,不污于时俗。或会于泉石之间,或处于松竹之下,或对皓月清风,或坐明窗静牖。乃与客清谈款话,探虚玄而参造化,清心神而出尘表。”在《茶谱》的序中,他还说:“予法举白眼而望青天,汲清泉而烹活火。自谓与天语以扩心志之大,符水以副内炼之功。得非游心于茶灶,又将有裨于修养之道矣。”可以说,明代人饮茶已经超越了品茶本身,重在体现他们对精神世界的追求。这一时期的茶画既有对文人心性的表达,又隐含着他们隐逸山林的理想。

明代以茶为主题的绘画作品很多,这时的茶画中,画面主体不再是茶具、饮茶过程等,而将表现重点放在文人精神的传达上,画面主体多为山水,人物活动仅为点缀。文徵明曾自谓“吾生不饮酒,亦自得茗醉”,并绘有《品茶图》《惠山茶会图》《松下品茗图》等以茶为主题的作品。文徵明出身官宦家庭,自幼接受良好教育,他曾希望通过科举进入仕途,但10次应试未举,后于54岁时被举荐入京,任翰林院待诏。但他在目睹了官场争斗的险恶后决然返乡,潜心于诗文书画,过着平静优裕的风雅生活。

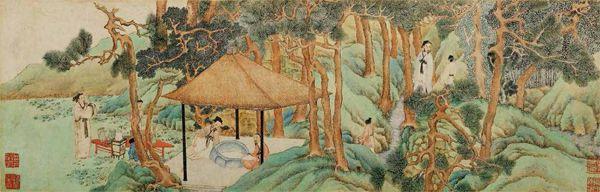

惠山茶会图 纸本设色 21.9×67cm 明 文徵明 故宫博物院藏

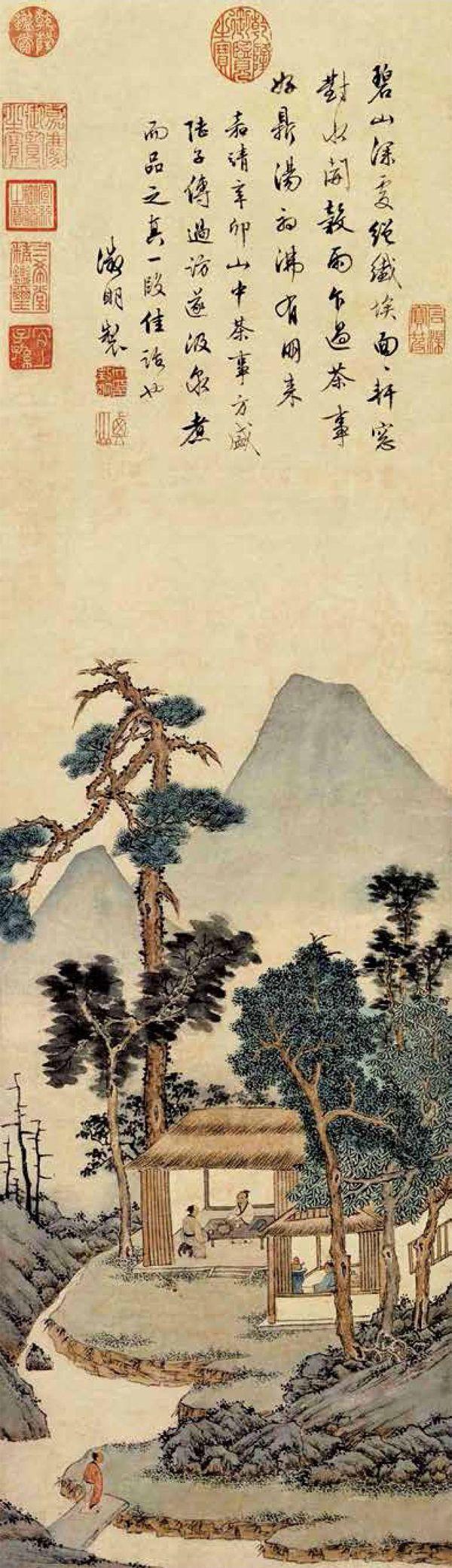

品茶图纸本设色 142.31×40.89cm 明 文徵明 台北故宫博物院藏

文徵明的画多表现文人书斋庭院的清幽、精致以及高雅的生活情趣,代表着逃离社会纷争、栖息宁静艺术天地的文人心态。文徵明《品茶图》绘他与友人在林间茶舍品茶的场景。图中,远山蒙蒙,近处草堂中两个文人对坐品茗,气氛闲适恬静,表达了文人希望摆脱世俗生活的理想。画上作者题诗:“碧山深处绝纤埃,面面轩窗对水开。谷雨乍过茶事好,鼎汤初沸有朋来。”诗后跋文:“嘉靖辛卯,山中茶事方盛,陆子传过访,遂汲泉煮而品之,真一段佳话也。”图中文徵明所绘草堂,是他常与好友聚会品茶之所,这所茶舍曾多次出现在文徵明的茶画中。茶舍位于景色幽雅的山林中,是明代文人所追求的理想居所。正如文震亨在《长物志》中所说:“构一斗室,相傍山斋,内设茶具,教一童专主茶役,以供长日清谈,寒宵兀坐,幽人首务,不可少废者。”幽静清雅的茶舍是文人生活的重要场所之一,这里远离朝堂是非,可以构建一片清静之地,以供读书看画、品茗独坐、长日清谈。这可能是明代文人远遁山林而不得,又能体现隐居意向的最佳途径。

唐寅也绘有《品茶图》,崇山峻岭之间,数楹草屋掩映于寒林之中。屋内主人正伏案读书,旁边有二童子向炉烹茶。其实,唐寅此画并非意在品茶。就像他在刘松年《卢仝烹茶图》后的跋文中所说:“右《玉川子烹茶图》乃宋刘松年作。玉川子豪宕放逸,傲睨一世,甘心数间之破屋,而独变怪鬼神于詩。观其《茶歌》一章,其平生宿抱忧世超物之志,洞然于几语之间,读之者可想见其人矣。松年复绘为图,其亦景行高风,而将以自企也。”他说刘松年绘此图是因为景仰卢仝的高风。俗说“茶狷酒狂”,唐寅以诗和酒表现其狂其豪之特质,以画和茶标举其狷其隐之志。纵观唐寅一生,先是因科考案无意仕途,后曾应宁王朱宸濠之聘至南昌,又遇宁王谋反,唐寅“察其有异志,佯狂使酒,露其丑秽,宸濠不能堪,放还”。唐寅最后只能“隐去”,且其隐并非遁居深山,而是居于城市近郊,居处遍植桃花,暗合“桃源”的意象。他所作《桃花庵与祝允明黄云沈周同赋》:“茅茨新卜筑,山木野花中。燕婢泥衔紫,狙公果献红。梅梢三鼓月,柳絮一帘风。匡庐与衡岳,仿佛梦相通。列伍分高下,杯盘集俊贤。”诗中明确地表达了对隐于匡庐、衡岳等名山大川的向往之情。

唐寅也绘有《斗茶图》。与宋代常见的《斗茶图》不同,其场景由市井或庭院转向深山,画中有峭石奇松,苍苔点点的山坡上草木丛生。四个斗茶的小贩衣着整齐,举止文雅,也许。唐寅特意将原该发生于热闹之地的斗茶场景放到了林泉之中,有意无意将茶事与隐居进行了联结。林间松下、山巅泉边的斗茶画面,意味着茶事与隐居的嵌合。从明代茶画构图来看,人物活动只占画面的很少一部分,画面主体为自然景色,人物只是深山茂林中的点缀。此时,茶画的目的不在表现茶之色、香、味,其主旨在隐。

由饮至隐的变化之因

事茗图 纸本设色 31.1×105.8cm 明 唐寅 故宫博物院藏

斗茶图 纸本设色 54.5×78cm 明 唐寅 台北故宫博物院藏

宋代茶制为团茶,即将茶压成饼状,其中名贵之品为龙团凤饼。欧阳修《归田录》日:“茶之品莫贵于龙凤,谓之团茶。”宋徽宗曾说:“龙团凤饼,名冠天下。”茶饼也是文人之间相互赠送的文雅之礼。苏东坡《致季常尺牍》中就有“却寄团茶一饼与之,旌其好事也”之语。团茶的饮法,在宋代为点茶法,即将团茶碾碎放置碗中,以沸水冲之,再以茶筅充分搅拌,使茶均匀混合,成为乳状茶汤。茶汤表面呈现极小的白色泡沫,宛如白花布满碗面,称为“乳聚面”。乳面不易散,又要咬盏,即持久地挂在杯壁上,才是最好的茶汤。斗茶便以此定胜负。这种泡茶方式流程极复杂,有时需多人操作,利于文人间的相互品评。所以,宋代茶画多体现人物较多的雅集场面。

到了明代,朱元璋下令“改团为散”,又经过宁王朱权的改进,明人的喝茶方式发生革命性变化,碾末而饮的唐煮、宋点饮法,变成以沸水冲泡叶茶的瀹饮法。瀹饮法无须成套的复杂茶具,这种简单易行的品饮方式,适于文人在书斋独坐时品饮。表现在茶画中,层岩茂林中一间草舍,有人独坐品茗读书,隐逸之感溢出画面。

烹茶图 纸本设色 明 唐寅

陈寅恪曾说:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”有宋一代,文化昌明,宋代从建国之始就制定了重文轻武的策略,给予士大夫文人极大的优待。庞大的文人数量和优越的社会地位,也使文人集团获得了社会文化的主导权。相较于其他朝代君主对文人既倚靠又忌惮的态度,宋代文人的生存环境是最好的。遵循宋太祖“不杀大臣及言事官”的祖制,宋朝各个皇帝都对文人十分尊重。虽有苏东坡被流放这样的事件,但宋朝没有一个文人士大夫因言被杀却是事实。再者,宋代优厚的俸禄也在经济上保证了文人的精致生活和高雅情趣。可以說,从公元960年北宋开国到1279年南宋灭亡的300多年,是中国文人的黄金时期。在这样的环境之中,知识分子能以较为平和的心态进行艺术创作。表现在茶画中,就是沉浸于茶本身所带来的美好,少有画外之隐喻。

相对来讲,明代的知识分子生存环境就恶劣得多。明代政权建立之初,朱元璋下令招致天下士子:“今天下甫定,愿与诸儒讲明治道,启沃朕心,以臻至治。岩穴之士,有能以贤辅我,以德济民者,有司礼遣之,朕将擢用焉。”虽看起来礼贤下士,但朱元璋是运用刑罚手段,将隐居之士强行推离林泉,若有不从则祸及全家。这从一开始就显示出对知识分子的不尊重。同时,朱元璋在学校树碑刻石,严禁生员议论政事,规定他们只能读“四书”“五经”。朱棣为了巩固自己的统治,对文人的控制更加严酷。

到了明代中后期,朝廷宦官专权,党争不断,外部政治环境险恶,科举出仕之途更为艰难。知识分子的地位至此到了最低点。

明代的文化高压政策使文人胆战心惊。文人们或因为科举失意,或带着避祸心理和避世情怀放弃仕进之念,退守书斋,过着种花莳草、饮茶弹琴的生活,追求超脱、诗意的境界。这些艺术家或把自己幽闭在艺术世界中,或隐逸山林,寄情泉石,与主流意识形态保持一定的距离。在这样的专制统治下,很多文人远离政治,较少关注时代的风云变幻,转而追求典雅诗意的生活意趣,在艺术境界上,表现出复古倾向和隐逸情怀。因此,从明代的茶画艺术来看,画面所体现的,就不仅仅是饮茶这一行为本身,而是以此为载体,表达文人所向往的优游林下、自由自在的生活。

(文章选自《艺术品》2019年第8期)

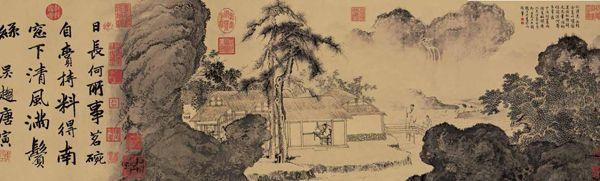

陆羽烹茶图 纸本水墨 27×78cm 元 赵原 台北故宫博物院藏