地摊经济更考验城市管理和智慧

郭林涛

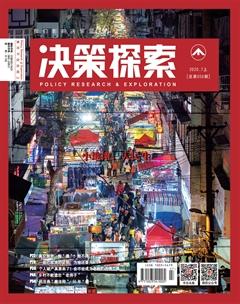

最近,全员摆摊成热点话题。一夜之间,整个互联网都在摆摊。从朋友圈到各大网络平台、街头巷尾,讨论的话题几乎都跟 “摆摊”沾边儿,绝迹数年,见不得阳光和城管的小摊小贩终于可以不那么卑微而弱小,可以正大光明地见诸报端,总算不用和城管躲猫猫,不再玩 “猫鼠游戏”,“地摊经济”瞬间登上了热搜榜第一。于是乎,一场全民摆摊的浪潮正在涌起,身边的很多人好像也都在摩拳擦掌跃跃欲试。要么想去逛、要么想去摆,总之得整出点儿什么动静,不然好像就对不起政府这么好的政策,也好像没紧跟好这个美好的时代。而随着中央文明办政策的进一步放开,不少地方、平台也都随风而动,相继出台地摊经济帮扶计划,不到半个月时间,地摊经济已遍地开花,大有一哄而起之势。地摊经济让越来越多的城市有了烟火气,但这烟火气太大也不好,需要及时浇盆冰水冷静一下,物极必反,简单的一哄而起,必然导致一哄而散,各个城市多年积累的精细化管理成效也可能会功亏一篑。摆地摊其实一点儿也不高大上,网传一天一千、月入几万,弄得很多人想辞职去摆地摊,这不正常,更有违市场规律。地摊经济似有变质的嫌疑。某些投机主义者“大起大哄”或“乱起哄”引大量生活无忧者入局,让真正靠地摊生存者何以为生?摆地摊的初衷本是让身处社会边缘的贫苦百姓维持生计的,是穷人最后的饭碗,但现在不明就里地过度吹捧摆摊,还拿出商业大佬马云和任正非说事,说二十年前,马云从义乌批发鲜花靠摆地摊维持公司的运营;43岁时任正非靠摆摊卖火灾报警器、减肥药品凑资金成立公司,才有了今天的华为。总之,大佬们都可以摆地摊,也都是从摆地摊一步步走过来的,今天我们这些凡夫俗子为什么就不可以?摆摊仿佛已成了全民可参与的重点项目,新一轮的“全民创业时代”正在拉开大幕。

所谓地摊经济,其实就是很多售卖商品的小商贩于街道旁或公众场所临时搭建的小商铺,没有固定门面或房屋,具备流动性。所售的商品五花八门,多为小商品、水果、速食餐饮等。具有“三低”特质、两大特点,即:创业门槛低,要求学历低,失败风险低;两大特点,一是即兴消费,觉得好了就随手消费,当即发生,二是价格便宜,基本上都是低端产品。因此,地摊经济、小店经济是真正的富民之本,是就业岗位的重要来源,是人间的烟火,是中国的生机,几乎人人可以尝试。地摊是一种闲散文化,疫情之后,用这种最古老的方式去激活市场,不仅可以带动就业,刺激经济发展,还能给城市带来更多的烟火气和活力。小摊点背后是大民生,带动的流动性非正式就业数字背后是一个个鲜活的个体和家庭,承载的是这一個个弱势家庭的希望。小经济,大作为,允许他们摆摊,不仅可以让他们有收入,也方便了城市居民的生活,一举几得,何乐而不为?一个没有地摊的城市,无论外在形象多么靓丽,也不会有真正的活力。但放开地摊经济并不等于放开责任。地摊经济在发展过程中难免会引发一些城市管理难题,如食材是否卫生?商品质量是否有保障?地摊流动性大,如果出现问题,是否会影响追责?放开摆地摊,对实体店是利还是弊?地摊经济,究竟该不该长期合法化?还是说只是疫情期间的临时举措?还有交通阻塞、噪音扰民、环境污染、社会治安和管理费等问题,都需要一一作出有力回应和及时安排,这无疑更考验城市管理者的水平、能力和智慧。

第一,更深层次理解地摊经济,政策的“好经”一定“念好”。疫情过后,民生为要。习近平总书记一直说“人民至上”,从允许摆地摊这件事上,说明国家的政策越来越有温度,一切以人民的利益为出发点做在了实处,以民为本,更考虑老百姓的利益,更接地气。李克强总理说:“回想改革开放之初,大批知青返城,就一个‘大碗茶解决了多少人的就业。”“放开地摊经济,给底层人民一点温暖。”这些话同样朴实而暖心,政府果敢地恢复地摊经济,这或许是2020年最温情的一项政令。这项顺民意接地气的善政,是扩大内需,实现“六稳”“六保”的根本举措,更是一种自信大胆的担当!地摊经济合法化是最大的民生。允许摆地摊,关乎的是底层人民的生活,既解决了底层群众的就业问题,也解决了他们因为消费能力低得不到服务的问题。地摊经济尽管是疫情之后的无奈之举、权宜之计,但也并非完全就是摆地摊,地摊是一个符号,释放地摊经济,也就意味着更大程度的开放和更深层次的思想解放,无论开放还是放开,都传递了一个最鲜明的立场:改革不停顿、开放不止步,说明国家的治理能力在提升,政府的职能在转化,向着民有所呼、我有所应的方向提升,向着如何更好地为人民服务转化。

第二,管理好地摊经济需要下真功夫,“柔性执法”不是“放任不管”。路边小摊是城市的灵魂,要想让地摊经济真正火下去,管理必不可少。上千万摆摊大军不可避免地给城市管理提出了新的考验。放开地摊,城管的任务其实并没有减轻反而更重。怎样规范地摊经济?怎样让地摊经济成为城市点缀而不是乱象?怎样在“抓”和“放”之间寻找最合适的平衡点?怎样善意引导、优质服务、科学规划?怎样在允许摆摊的前提下,不阻塞交通、不污染环境、不产生纠纷、不破坏秩序?考验着城市管理者的智慧和责任心。梁思成先生曾说过,城市是一门科学,它像人体一样有经络、脉搏、肌理,如果你不科学对待它,它会生病的。因此,城市治理也如同烹小鲜,必须精准施策,用心用情,下真功夫、绣花功夫。发展地摊经济本来就是个麻烦事,要不怕麻烦,尤其要转变观念,把过往的管理思维转变为服务思维,市场在哪里,服务就要在哪里,监管就要在哪里。千万不要再用“堵”和“一刀切”的办法。目前,包括成都、许昌、杭州、郑州等在内的多个城市已探索出引导和规范商户室外经营的有效举措,尤其是作为允许流动商贩临时占道经营这项政策“发源地”的成都,再次出台城市管理“五允许一坚持” 升级版“八项机制”等,要及时进行总结和提升,要结合本地实际,进行有序引导,通过划区域、限定时间、规范摊位流动范围、规范经营范围、增设“流通营业执照”等办法,加强卫生监管,防止欺诈行为的发生。要把该放开的都放开,该管好的都管好,让城市治理的精细化、科学化、规范化水平再上一个新台阶。

第三,全力打造地摊经济“升级版”和“夜市2.0版”, 让各种地摊模式形成城市新的文化景观。过去一说到地摊经济,很多人的第一反应就是“脏、乱、差”,影响交通出行,摆摊者素质低下,地摊货就是假货、劣质货等。因此,在城市“创城”“创卫”过程中大多数城市取缔了马路市场和临时占道经营,城市干净整洁了,但烟火气没了。现在重新放开地摊经济绝不是要回到过去“脏、乱、差”的1.0版本,而是有序、有质的2.0版,摊位要“小而精”,有特点、特色,一定要实行“三包”,包整齐,包卫生,包文明,尤其不能加大环卫工人的工作量,严禁影响交通,禁止噪音扰民,禁止烟气、油污、固体垃圾污染环境,确保食品安全卫生,杜绝假冒伪劣,确保治安秩序。只有这样,才能真正实现烟火气与文明风同步,才能真正从“猫鼠困境”中走出,才能避免“一放就乱” 和宽严失据,才能真正做到让民众得实惠、个体赢商机、经济促发展、民生有保障,才能让地摊经济走得更远。

第四,应该将摆摊设点长期合法化,而不是仅仅作为疫情特殊时期的一个临时性举措。摆地摊,将地摊经济长期合法化就是一个有效的、大胆的尝试和创新,突破了城市管理者的固有思维,应该大力提倡,绝不能再因长官意志而随意改变,尤其不能再出现西安城市执法部门要求的所有店铺门头一夜间换成黑白“墓地”风格的招牌事件,这无疑暴露出个别管理者的僵化思维以及基本传统文化的缺失,还有权力的“任性”。这次疫情之下允许临时占道经营,是在特殊的环境下作出的政策转变,既体现了城市管理的精细化水平,又体现了政策的包容性和温度,使文明城市创建更加以人为本、为民利民惠民。文明城市不等于拒绝马路摊点,这不是单向的施惠,只要合理引导、因地制宜,不断提高城市管理水平,就能找到更多更好的地摊经济“打开方式”。因此,摆摊设点与城市文明之间根本就不冲突,关键在疏导与管理。摆摊设点是一场牵涉到数百万城市边缘群体生计的变革,绝不能再因一纸文件或某地某个领导的因噎废食,图省事儿就对地摊再掀摊子、驱赶,一撵了之,要设身处地进一步考虑底层民众生活所需,应该永远开禁,而非今年一年不考核。