冉冉出新人

杨九俊

摘要:针对现实生活中儿童缺乏幸福感的严峻现实,呼吁“救救孩子”,引导儿童走向丰盈蓬勃的人生。教育要从向往未来、回归本真、基于问题等方面考量,以爱润泽儿童的生活,让儿童享有幸福的智力活动,培养儿童的幸福能力,从而促进儿童活泼泼地成长,创造出冉冉出新人的胜景。

关键词:儿童;爱;智力活动;幸福能力

中图分类号:G40

文献标志码:A

文章编号:1673-9094(2020)06B-0012-05

我曾经化用巴尔蒙特的诗和邓丽君的歌,描绘我的教育愿景。巴尔蒙特诗云“我来到这个世界,为了看太阳”,邓丽君的情歌有句“直到海枯石烂,冉冉地出情人”,我将二者合成,表达出我作为一个教育工作者的殷切期盼:冉冉出新人。但有友人不断给我“泼冷水”,说:君不见,鲁迅当年呼吁“救救孩子”,这声音至今仍然不绝于耳?看来,理想的实现要从改变严酷的现实开始!

一、教育怎么了?

英国诗人麦克尼斯曾写过一首题为《出生前的祷告州的诗,诗中有言:

我还没生;啊,听我一言:

莫让那原是野兽而自以为上帝的人接近我。

我还没生;啊,给我

力量去对付那些要冻结我的人性

的人,要拉我加入致命的自动

化的人,要使我变成机器里

的一个螺丝钉、一样只有

一个面孔的物体、一件

东西的人,对付所有

要削弱我整体性的

人,……

台湾作家张晓风写过《寻人启事》【2】,拿儿子说事:

他身穿小小的蓝色水手服

他睡觉以前一定要念故事

他重得像铅球又快活得像天使

满街去指认金龟车是他的专职

当电扇修理匠是他的大志

…………

可是一上学,天真活泼的小天使就成了老气横秋的小大人,于是作者要贴出寻人启事:

那个小男孩到哪里去了,谁肯给我明示?

在我们今天的社会里,对教育的不满、愤怒、抨击、批判,众声喧哗,不绝于耳。仅从孩子们的视角看,诚如调侃所说,领导问孩子们最好的课是什么课,孩子们答日:“下课!”几年前我在一所学校听一位老师教《雪儿》。这篇课文讲叫“雪儿”的小鸟受到救护的故事。在老师的想象中,小鸟落单被“我”收留了,很是孤寂和凄凉,于是老师试图唤醒儿童的经验,导入道:“這几天,如果你们的父母都出去了,你们会有怎样的心情?”始料不及的是,孩子们几乎异口同声地说:“高兴!”当然这可能主要是源于孩子们偷得几日闲的心理期望,不是什么大不了的事情。但听听那些恶搞的童谣,就有几分可怕了:

太阳当空照,骷髅对我笑。小鸟说早早早,你为什么背上炸药包?……

在我心中,老师最凶,晚上补课少说九十点钟;回到家里,老妈最凶,盯着作业从不放松;父母不在,老子最凶,拳打脚踢发泄一通!……

从上可见,教育对儿童天性的扼杀,在世界范围内都是一种普遍现象,而在我们今天的社会里更是变本加厉。我常说,现在分数就是教育的语法:“分分分,校长(家长、教师)的命根!”不先谈分数,不只谈分数,有些人认为你的话都是不符合语法、不适宜交流的。看看那些雷人的高考标语:“只要学不死,就往死里学!”“提高一分,干掉千人!”“有来路,没退路;留退路,是绝路!”简直让人有不寒而粟之感!我曾戏言,“为了一切学生”,这个“切”是用菜刀切西瓜的“切”,“切”掉一部分分数过不去的学生;“一切为了学生”这里的“切”切掉与考试成绩相关的教育内容和教育管理;“为了学生的一切”,则“切”掉非中考、高考学科,考试学科中非考试的知识板块,考试知识板块非反复记忆和操练所能掌握的学科素养和学科本质。

面对这一现状,难道不应该时时警醒,大声呼吁“救救孩子”吗?

二、教育往哪里去?

教育要向往未来,回归本真,同时基于现实问题,将过去、当下、未来作为一个整体。以未来为龙头,用更高的目标、更美好的愿景去激励,去指引,我们的现实生活就会闪现理想主义的光泽,我们就有可能在创造幸福的实践中感受幸福。

1.向往未来

教育就是朝向未来的事业,教育源于一种基本假设,人通过教育,可以更好地走向真善美。“教育使人成为人”(康德),“‘新人的出现将不再成为事件的牺牲品,而是由于其远见卓识将能够指导和塑造人类的未来”(蒙台梭利)。培养什么样的人永远是教育最本源的问题,教育需要抱负,首先是培养“新人”的抱负。在我看来,“新人”主要表现为两个方面。

第一,“新人”是德性统率的整全人。德性统率是幸福人生的前提和基础,有着深厚的中华文明的思想渊源。孔子在《论语》里就讲:“古之学者为已,今之学者为人。”孔子特别注重为已,为自己人格的完善和优良品性的养成,为自己朝着君子、仁者、圣人一路走去。按照“为已之学”的理论,人学以成人,自然会让渡到社会、有用于世的。只有德育为先,德性统率,德智体美劳诸育并举,全面发展,这样的人才有魂灵,才完整。

第二,“新人”朝向未来,具有适应力、胜任力。如果说我们所说的“全面发展”主要是就空间维度而言的,适应力、胜任力则主要是就时间维度而言的。经合组织最先提出核心素养,就是为了应对科技社会发展对教育的挑战,就是希望重塑培养标准以适应科技和社会的变化,以适应参与美好社会建设和自身终身发展的需要。因此,当下教育中被忽略、被扼杀的具有未来特质的东西,诸如好奇心、想象力、灵性、洞察力、批判性思维、创新力、合作精神、人际能力等等,应当得到高度重视。麦克尼斯在《出生前的祷告》中还有这样的诗句:“我还没生,给我/水来让我戏弄,草术为我生长,树来同我讲话,天空来对我唱歌,鸟和心上的一道光来作我引导。”他在假托一个未出生的婴儿表达了对教育的期望,而“一道光”可以理解为未来性、未来精神。有了这样的引导,儿童才可能成为惠特曼吟唱中那个“天天向前走的孩子”。

2.回归本真

我以为本真至少包含三层意思。

第一,本质,事物理该如此。培养具有幸福感的儿童,首先就要把握儿童的特质,儿童身心发展的规律,比如:①思维是人的也是儿童的特质。“人是有思想的苇草”,“我思故我在”,这些耳熟能详的名言都在强调思想使人之为人而存在。马克思也说过,“人使自己的生命活动本身变成自己意志和自我意识的对象”,说的是同样的道理。②双重生命论。学者们认为人是自然的,也是文化的;人是物质的,也是精神的;人是个体的,也是社会的;人是自在的,也是价值的;人是本能的,也是智慧的国。“教育使人成为人”,第一个“人”是自然性的人,第二个“人”则是具有双重生命特别是具有精神生命的人。③生命节奏。怀特海对应教育的不同阶段,提出学生的成长包含浪漫阶段、精确阶段、综合阶段。皮亚杰提出从出生到青春期要经过感知阶段、前运算阶段、具体运算阶段、形式运算阶段。后来又有学者提出青春后期还可能有辩证运算阶段,人们在这个阶段广泛运用辩证思维解决复杂问题,而这可以作为智慧的一种定义,智慧成为认知发展的最后阶段,智慧思维本质上是幸福人生的一个重要动力和标识。当然,以上只是列举了一些儿童身心发展的规律。我们经常说培养学生要顺其自然,促进其自由生长,这些本质的、规律的东西都应当是我们坚守本真要守住的。

第二,纯粹。本真的东西自当是纯粹的,教育受到的遮蔽甚多,在很大程度上被异化了。我以前就呼吁过,我们能不能考虑纯教育、纯学校的内涵,也试图用几个“合”来概括教育:①合理,即符合教育本身的规律。前面提到了儿童成长的某些规律,除此之外还有认知与情感的统一、因材施教、学用结合等等,这些常识都是我们要切实践行的。②合法,即符合国家的教育法律法规,符合专业规范,如校长专业标准、教师专业标准等。事实上,这方面主要不是无法可依,而是有法不依,否则就不会过一段时间又来督导检查了。③合时,“文章合为时而著”,教育自然要适应时代的变化。④合地,一方水土养一方人,教育作为文化的一部分,一定具有一个地域特有的文化特征。

第三,真实。积极心理学在讨论美德的优势时,把本真放在勇气这个要素之下。本真的人,心里怎么想嘴上就怎么说,他们呈现自己真实的样子,不假装,不造作,为自己的信念、感受和行为负责。他们自主地去追自认为重要的目标,而这正是本真的核心所在。【4】

三、怎样引导儿童走向丰盈蓬勃的人生?

幸福教育不满足于以当下的痛苦换取将来的幸福,希望让学生在幸福生活中准备将来的幸福生活,即享受当下的生活,并且通过这样的生活拥有更加美好的未来。教育工作者应当至少在以下几个方面做出卓越的努力。

1.让爱润泽儿童的生活

儿童的幸福感首先来自师长们深情的爱。这种爱是无条件的,不是你要我爱,不是计酬式的,而是我要爱你,是发自内心的爱,是天职使然,具有神圣的意义,如同斯霞老师的童心母爱。教育就是师爱的表达,儿童的成长就是师者幸福的源泉。本一沙哈尔曾举过柯林斯老师的一个案例:柯林斯老师教过一个名叫蒂法尼的孩子,这个孩子有自闭症,不爱说话。老师的关爱终于让铁树开花,蒂法尼有一天满含泪水地和柯林斯老师说话了。柯林斯老师说:“我当时唯一的感受是:当时那双小眼睛里的泪水就足以使我成为世上最富有的人。”曾有两位美国总统邀请柯林斯老师担任教育部部长,她都拒绝了,因为她在课堂上得到了终身财富——幸福。柯林斯老师的这种爱对于儿童心灵的滋养是意义深远的。

在教育的语境中谈论师爱,一定也要有效用的考量。在这方面我比较认可诺J斯的观点。诺丁斯认为幸福常常被等同于需要、需求或愿望的满足。但事实上我们许多时候提供给孩子的是成人以为的孩子的需要,是按“我为你好”来提供的,未必是孩子内心需求的。所以真正的教育爱需要研究儿童,秉持儿童立场,从儿童的视角考虑问题。斯霞的了不起就在于她不仅如母亲一样爱学生,而且童心永驻,理解儿童,尊重儿童,真正把握儿童的内在需求。

教育爱还应当是师者自觉拓展的爱,借用本一沙哈尔的说法就是,应当为儿童建构“幸福圈”本一沙哈尔曾谈到,有一位心理学家做过研究,在母亲身边玩的小孩要比不在母亲身边玩的小孩更有创造力。当孩子们在母亲身边一定范围内活动时,他们的创造力是惊人的,也可称为“创造力圈”。儿童成长的“幸福圈”可以是多重的,比如相关任课教师与学生的联系,教师、家长与学生的联系,小组学习、小伙伴学习构成的共同体,等等。儿童置身其中,去做有意义的事情,自然就幸福地成长了。

2.让儿童享有幸福的智力活动

儿童的幸福指数,可能主要是在学习过程中表现出来的。在幸福生活中准备幸福生活,前一个“幸福生活”更多指向智力活动。

首先,要确立学生学习的主体性地位。本一沙哈尔的《幸福的方法》有这样一段引述:“在一个惬意的環境中被动地生活所感受到的快乐,远远比不上那种有激情地投入到有价值的活动中,以及为目标而奋斗所能体验到的满足感。"I'激情来自内驱力,自己有这个内在愿望,即便再刻苦、辛苦也可以乐在其中。苏霍姆林斯基曾有“智力尊严”的说法。确实,被动地学习,煎熬式地学习,没有幸福感可言。在智力活动中,没有尊严感,人只是活着;有了尊严感,人才是生活着。

其次,要引导学生进行完整的学习。一是知识学习的完整性。人们大致把知识分成三个层次:符号定义的层次,思维、逻辑的层次,思想、情感、价值观念的层次。此外还有伴随始终的方法、策略。传统的教学聚焦在最浅层次,倡导简单记忆、反复操练的学习方法,学习内容很难激发学生对知识的热爱。二是思维发展的完整性。脑科学将大脑大致分成四个区域,分别对应着人的逻辑思维、形象思维、情感思维、组织思维。整体地关联这四种思维,根据情况有所侧重,让其相互促进,相互映照,学习就会更有意思。三是学习过程的完整性。学习是一个完整的过程:从目标的确定、任务的分配,到持续的问题探索和解决,再到概括化、迁移应用,以及评价和随之应有的个别化指导。在教学中,我们经常看到,学习目标的制订学生很少参与,学习过程中对个性化学习的支持、诊断评价后的个性化辅导经常是缺席的,可以说,很多学生的学习过程是不完整的,更何谈有适切性、成就感呢?

再次,智力活动应当有学生进人心流状态的机会。心流指全身心沉浸其中的状态,大致类似于忘我投人、高峰体验等等,其本身就是幸福感的一种体现。进入心流状态,一是要有清晰的目的,这是努力的明确方向;二是要有积极的行动,心流这种体验必定是在“做”、在行动中完成的;三是觉察,行动的主体是有感觉、感受,是有积极的情感体验的7。在教学中,我们要注意设置挑战性任务,引导学生在拥有的必备知识、技能的基础上,全身心投人问题解决和创新,实现设定的目标,同时在享受快乐的同时为未来的幸福创造条件。

四、培养儿童的幸福能力

幸福的學生不仅享受幸福,同时还应该学会践行美德创造幸福。

1.让幸福扎根

本一沙哈尔谈到幸福的高度和幸福的深度时,谈到他的太太的观点:幸福的高度指人们生活中体验到的情绪波动,幸福的深度则指内心深处基本的幸福感。但他对基本的幸福感言之不详。我想,幸福的深度关涉内在的、本质的、生长的那些美德,是幸福这棵繁茂大树的根。比如,对幸福的理解从物质的、功利的、外在的转向内在的、终极意义的,从而有着对人生终极价值的追求;再如,对幸福的感受从当下的享受转向终其一生对生命意义的探寻,从而使幸福具有了足够的时间长度;又如,从个人的幸福到超越个人为实现社会幸福而奋斗,从而使幸福有了更大的广度。这种幸福观深深扎根,“根正苗红”,是可以想望它的枝繁叶茂的。

2.塑造优秀品格

幸福行为本质上是一种美德的表达,培养幸福能力就是要培养好人,培养有德性、向着真善美的人。在中小学教育的语境中,特别要重视的有:①正直。“德”的造字本来就包含了“直”,正直是一个社会人最基本的正向品格。②自尊。自己把自己当回事,自己要求自己好,诺丁斯说,这可能是最重要的善,信然!自尊的人才会自律,自己管理自己,自己发展自己。甘地有言:“欲变世界,先变其身。”为他人、为社会、为世界的美好奋斗,总是从改变自己,让自己的生命向上升腾开始的。③乐观。乐观是幸福人生的重要标记。塞利格曼的重要贡献是发现习得性无助,而积极心理学就是要引导人生能够拥有习得性乐观。学会乐观,就是对事情的解释往好的方向想,往本质的方向想,往更全面的方向想。遇到困难,乐观的人会化挑战为机遇,不折不挠,在战胜困难中自我磨砺,从而能获得更多的幸福感。④共情。有同情心、同理心,会交流,能合作,与人相处时有较高的情商,具有情绪感知能力,能够识别自己和他人的情绪,能够准确表达情绪以及相关的需要,能够区分准确或真实、错误或扭曲的感受;具有情绪运用能力,情绪信息融人认知系统;具有情绪理解能力,在人际互动时,准确理解情绪信息;具有情绪管理能力,在理解的基础,上认知情感统一,在复杂的情境中有准确的判断力网。“幸福在他人”,对他人友好,真诚地帮助别人,自然也在生产和享受着幸福。

3.培养好习惯

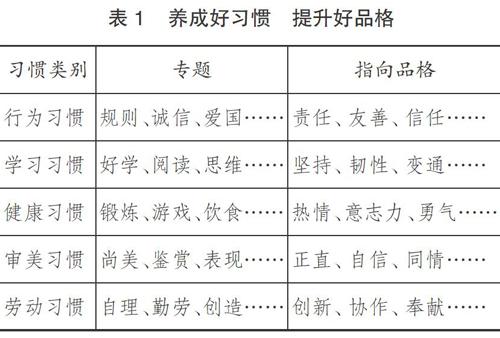

能力总是具有自动化的特征,从美德培养的角度看,好习惯最为契合,所以说好习惯造就好人生,有学者甚至认为“教育就是培养习惯”。在这方面,基层的老师们创造了许多好的经验,比如江苏昆山朱小敏老师的团队,就以研究好习惯的培养见长。她们建构了小学生的习惯养成的内容体系(如表1)。

当然,这其中的提炼和对应性还有值得推敲之处,但她们的总体思路是对的,而且她们拓宽了习惯养成的路径一在课堂教学中养成,融入校园生活中养成,嵌入校外时空中养成;又建构了好习惯养成的物质载体,研制出好习惯养成的评价机制,建设了好习惯养成的导师队伍。多了一种好习惯,孩子们就多了一份自信;有了一种好习惯,孩子们就多了一份幸福生活的创造能力,孩子们生命成长也就能更加丰盈蓬勃,我们期盼的“冉冉出新人”的胜景就一定会出现。

参考文献:

[1]王佐良.英国诗选[M]上海:上海译文出版社,2011:628-

[2]张晓风.张晓风散文集[M].太原:北岳文艺出版社,2013:174-175.

[3]高海清.“人”的双重生命观:种生命与类生命J].江海学刊,2001(1):78.

[4][8]AlanCarr.积极心理学:有关幸福和人类优势的科学[M].丁丹,等译.北京:中国轻T业出版社,2013:67,169.

[5][6][7]泰勒.本-沙哈尔.幸福的方法[M].汪冰,刘骏杰,译.北京:中信出版社,2013:111,62.83.

责任编辑:杨孝如