论紫砂壶《子冶石瓢》的造型艺术和人文风骨

徐 慧

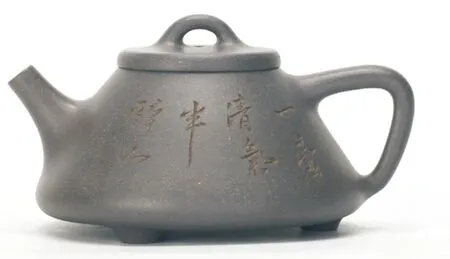

《子冶石瓢》

艺术来源于生活,又高于生活。历史上许许多多的艺术表现形式,诸如诗歌、书法、绘画等等,都是艺术家们从普通的生活之中找到创作的灵感,通过抽象剥离之后用自己所擅长的领域重新组合演绎,形成令人叹为观止的艺术创作。紫砂艺术也是其中的一种表现形式,这种传承于宜兴7000多年的陶瓷文化的传统工艺,在明清的时候达到了艺术的顶峰,涌现出了许许多多的传奇巨匠,其中时大彬可谓是把紫砂艺术进行二次加工的佼佼者,正是在他的大力创新之下,紫砂壶的制作技艺摆脱了过去模具范式的束缚,充分调动了紫砂艺人的主观能动性,利用巧夺天工的双手来进行艺术创作,于是各种千姿百态、变化万千的紫砂器型层出不穷。而在这其中,最为典型和经典的器型可谓是石瓢壶了,可以说每一位壶友的手中,都会有一把石瓢。关于石瓢的由来,和大文豪苏东坡、紫砂泰斗顾景舟都有一定的关联。苏东坡在宜兴的时候,为了烧茶方便,把过去用的石铫壶改良而成为紫砂材质,后来顾老引用了“弱水三千,只取一瓢饮”的典故来为之命名,不仅非常贴切,还增添了许多的文人气息,和石瓢壶所蕴含的人文意韵可谓是不谋而合。

我的这件紫砂作品《子冶石瓢》可以说是传统石瓢器型之中最为经典的一款了,与其他的石瓢器型相比较,造型更为个性化,充分体现了石瓢一族的精气神韵。清代陈曼生开创了曼生石瓢,引领了紫砂文人壶的潮流,在后来演绎出了许多的石瓢造型。子冶款式的石瓢壶在当时以其上面的刻绘闻名于世,流传到今天来看,其壶身、壶把的三角形更为规整,被称为“瘦壶”,透出一股刚韧之气,抑扬顿挫,挺拔凛然,让人观之精神抖擞,充满了力量。此壶壶身从上到下逐渐展开,三角形平面加上壶底置三足,更加凸显出整体的端庄稳重。直流壶嘴如同钢管一般,出水非常爽利,与之遥相呼应的三角壶把也是刚硬风格,端握非常的舒适有力,壶盖压着壶口严丝合缝,气密性非常好,上面的桥型壶钮既给硬朗的壶身增添了些许婉约,又把江南小桥流水人家的婉约结合起来。从整体上来看《子冶石瓢》壶,可以说是紫砂造型艺术之中特立独行的存在,壶身和壶把组合而成的平行四边形形态也是非常考验匠人的审美能力和制作水平。同时,还有一些柔软的线条也点缀其上,把这种刚中带柔,刚柔相济的紫砂艺术特征体现出来,壶身的铭文“一壶清气半醉人”把紫砂艺术的造型之美和壶中茶香融合起来,延续了紫砂石瓢多铭刻装饰的传统,字迹清逸俊朗,刻绘流畅老辣,和紫砂壶结合起来相得益彰,把其中的人文风骨也完美地凸显了出来,让人感悟至深。

子冶石瓢是以其作者瞿子冶的名字命名,他工诗文,其诗耀艳深华、缠绵悱恻;擅书画,晚年尤工兰竹,用笔放逸,为世所重;精鉴赏,凡钟鼎彝器、秦砖汉瓦无不立辨真伪。尤其值得称道的是,他酷爱紫砂壶,并自号为“壶公”,所以他把大把的精力投入到紫砂壶的设计和铭文的镌刻之上,有意无意之中把中国传统文人的精神追求和风骨傲气也带入紫砂造型之中。和其他的石瓢壶型相比较,我的这件作品《子冶石瓢》更加突出了清瘦的骨架,给人以精神矍铄的感受,同时各部位的组合也是和谐统一,简洁有力,把三角形的视觉稳定性凸显出来,彰显了延续千年的中国文人风骨犹存和我们对文人精神的追慕之情。

结语:石瓢壶作为紫砂造型艺术之中的经典,经过代代相传,一直长盛不衰、广受欢迎。在今天更是幻化出了许多的衍生器型,比较常见的有顾老制作的更加饱满大气,壶口更宽敞的“景舟石瓢”,还有非常实用迷人的平盖石瓢和徐汉棠大师更加婉约的“汉棠石瓢”。不论是哪一种石瓢器型,都会一脉相承的把石瓢典型的三角形架子和骨肉匀亭的特点彰显出来,同时非常爽利的出水让我们在使用的过程之中感受到一种酣畅淋漓之感。