民勤绿洲灌区保护性耕作对土壤风蚀的影响

李银科, 徐先英, 张莹花, 刘虎俊, 张卫星, 万 翔

(甘肃省荒漠化与风沙灾害防治重点实验室—省部共建国家重点实验室培育基地,甘肃民勤荒漠草地生态系统国家野外科学观测研究站,甘肃省治沙研究所, 甘肃 兰州 730070)

沙尘天气给人们生活及工农业生产带来了极大的危害,农田土壤又是沙尘的重要来源[1-2]。传统耕作农田对土壤多次翻耕造成一个疏松的表层,导致土壤风蚀发生[3]。保护性耕作农田通过以下几个方面抑制土壤风蚀[4-5]:①残茬可分解风力对地表的剪应力,消耗风动量;②残茬根系有固土并减少地表土壤水分蒸发的作用,残茬还可拦截风沙流中的土壤颗粒,降低沙尘颗粒对地表的磨蚀作用;③残茬覆盖可使地表免受风的直接吹蚀,保护了易蚀性土壤颗粒,保护性耕作还可以改善土壤团粒结构,增加抗蚀性土壤颗粒。国内外大量研究表明,以残茬覆盖为中心的保护性耕作能大幅减少农田土壤风蚀,是一项能有效防止风蚀的耕作方法[6-7]。

目前,国内有关保护性耕作对土壤风蚀的研究主要集中在旱作农业区,绿洲灌区研究很少,已有研究主要以室内风洞试验为手段,缺少田间试验。本文以民勤绿洲灌区农田为研究对象,用野外风洞在农田地表模拟自然风速,测定不同耕作下垫面土壤风蚀特征,以期为评估保护性耕作防治农田土壤风蚀的作用和揭示相关机理研究提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验地位于巴丹吉林沙漠东南缘的民勤治沙综合试验站,地理位置为103°51′E,38°38′N,海拔1 378 m。该区域属于典型的温带大陆性荒漠气候区,冬季寒冷,夏季酷热,昼夜温差大,年平均气温7.6 ℃,极端低温-30.8 ℃,极端高温40.0 ℃,无霜期175 d;降水量小,蒸发量大,气候干燥。年均降水量113.2 mm,年均蒸发量2 604.3 mm,干燥度平均5.1,最高达18.7,相对湿度47%。光热充足,年均日照时数2 799.4 h,≥10 ℃的活动积温3 036.4 ℃。冬春季盛行西北风,全年风沙日可达83 d,多集中在3—5月份,年均风速2.5 m/s,最大风速为23.0 m/s。地带性土壤为灰棕荒漠土,试验地土壤为灌漠土,质地为砂壤,位于沙地边缘,潜水埋深16 m以下。

1.2 试验设计

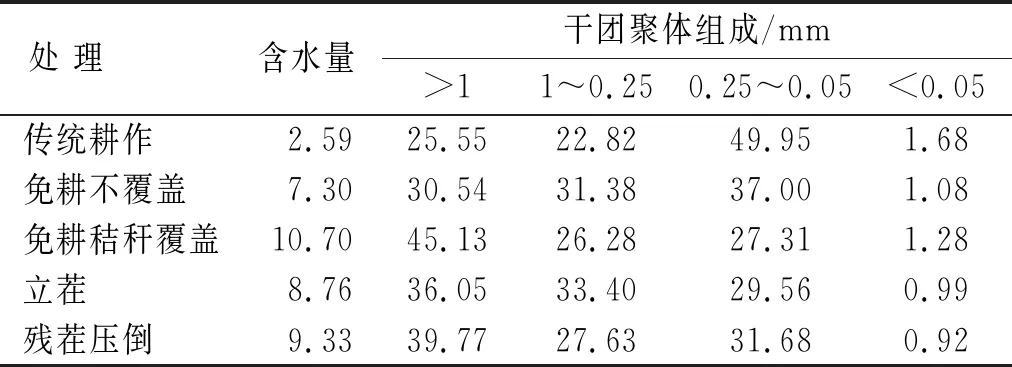

以传统耕作为对照,设置4个保护性耕作措施:①传统耕作处理,前茬作物收获后深耕灭茬、耙耱整平,不覆盖;②免耕不覆盖处理,前茬作物收获后免耕,不覆盖;③免耕秸秆覆盖处理,前茬作物收获后免耕并将秸秆切成5 cm长度覆盖;④立茬处理,前茬作物收获后免耕,留茬高度20 cm,另不覆盖;⑤残茬压倒处理,前茬作物收获后免耕,留茬高度20 cm,并压倒,另不覆盖。每个耕作措施有3个重复样方,共15个样方,随机排列,样方大小为6.7 m×60.0 m,样方的长边与主风向一致,这样可以保证样方之间不受风的影响。保护性耕作试验在2015—2017年进行,试验作物为春小麦,试验地前茬为葵花,该区春小麦3月播种,7月收割,春小麦生育期灌溉5次,年底冬灌1次,每次约1 500 m3/hm2,均为漫灌。2014年在所有样方用传统耕作种植小麦,收割时按上述试验设计设置试验,2015—2017年按试验设置种植小麦,2018年春没有种植小麦,其他管理同上年,仅做野外风洞试验,试验于2018年4月进行。各处理0—5 cm土壤含水量及干团聚体组成如表1所示。

表1 试验区地表土壤含水量和干团聚体组成 %

试验应用甘肃省治沙研究所研制的野外土壤风蚀风洞,该风洞总长为12.5 m,试验段长5 m,横截面0.6 m×0.6 m,风速0~20 m/s可调。风洞洞体由进气段、动力段、过渡段、扩大段、稳流段、第一收缩段、第二收缩段和试验段8部分组成。风洞动力采用南京鼓风机厂的定型风机,型号SW2-11-N0.8,功率11 kW,电源来自一台10 kW汽油发电机。整流段由过渡段、扩大段、稳流段、第一收缩段和第二收缩段组成,总长4.9 m。试验时,将风洞放置在测试区,风洞轴线与该区主风向平行,在试验段前段、洞体中心安置皮托管设定风速,设5,10,15 m/s共3个风速水平,在试验段末端用皮托管采集5,10,15,20 cm高度处风速,同时在试验段末端用阶梯式集沙仪(30孔,每孔口径为2 cm×2 cm)收集0—60 cm高度输沙量。另外,用30 cm×30 cm,高10 cm的原状土壤取样器在放置风洞旁的地表取原状土壤,在试验地中间位置挖30 cm×30 cm×10 cm放置原状土壤的小坑,将所取原状土壤连同取样器放进小坑,使土壤样品表面与地表齐平。然后由低到高设置风洞风速,在设定风速下吹蚀10 min,待风速稳定后进行风速采集,采集时间为2 min,每次吹蚀后将原状土样取出用感量为0.1 g电子天平称量,计算累积风蚀量,即同一样方某一风速下的风蚀量与上次较小风速下的风蚀量之和。

1.3 数据分析

数据分析使用SPSS13.0统计软件,以耕作方式为变量,对风蚀量和输沙量进行单因素方差分析,用最小显著性差异LSD(p<0.05)法进行处理间差异显著性比较。

2 结果与分析

2.1 不同耕作处理风速廓线的变化

传统耕作和保护性耕作处理在不同风速下5—20 cm高度的风速廓线见图1。由图1可以看出,与传统耕作相比,不同风速下,各保护性耕作处理均能不同程度地降低风速,立茬处理风速降低幅度最大,风速的大小顺序为:传统耕作>残差压倒>免耕秸秆覆盖>免耕不覆盖>立茬。5—10 cm高度,15 m/s风速下,传统耕作风速随高度增速很快,残差压倒增速也较快,其他保护性耕作处理在5—20 cm高度随高度增加增速比较均匀。

图1 各处理在不同试验风速下的风速廓线特征

2.2 不同耕作处理风沙流结构(输沙量)的变化

不同试验风速下传统耕作和保护性耕作风沙流结构如图2所示。由图2可知,在5 m/s风速下,各处理风沙流结构相似;在10 m/s风速下,0—20 cm输沙量传统耕作较为明显地大于各保护性耕作;风速增大到15 m/s,传统耕作0—20 cm输沙量非常明显地大于各保护性耕作、风沙流结构呈现“象鼻效应”,最大输沙量出现在距地面5 cm的高度处。各保护性耕作风沙流结构在不同风速下基本一致,即使大风下也没有出现“象鼻”。研究结果表明保护性耕作能够大幅降低近地面强烈的土壤风蚀,这种作用随风速的增大更加明显。

图2 不同试验风速下各处理的风沙流结构特征

各处理在不同风速下0—60 cm高度输沙量见表2。不同风速下,各保护性耕作输沙量均小于传统耕作,不同保护性耕作处理之间输沙量差异均不显著。风速为5 m/s和10 m/s时,各保护性耕作与传统耕作之间输沙量差异均不显著,风速越大,这种差异越明显,风速达到15 m/s时,各保护性耕作输沙量显著小于传统耕作。

表2 不同试验风速下的0-60 cm高度输沙量比较 g

2.3 不同耕作处理风蚀量的变化

传统耕作和保护性耕作的土壤风蚀量均随着风速的增大而增大(见表3)。与传统耕作相比,在不同试验风速下,各保护性耕作土壤风蚀量均不同程度地降低;5 m/s试验风速下,免耕秸秆覆盖和立茬风蚀量显著降低;由于10,15 m/s试验风速下传统耕作土壤风蚀量变异很大,各保护性耕作处理土壤风蚀量的下降不显著。

表3 各处理在不同试验风速下的土壤风蚀量比较 g

3 讨论与结论

保护性耕作可以有效地降低近地表风速[8]。传统耕作地表无残茬的阻挡,近地表风速大,各保护性耕作处理的残茬消减了风速,由于留茬的不同,各保护性耕作消减风速的程度也不同。立茬有20 cm高的留茬,消减风速的能力最强,残差压倒由于残茬被压倒风速消减能力最差,免耕不覆盖和免耕秸秆覆盖介于中间。

保护性耕作农田输沙量与高度变化符合指数函数关系,土壤颗粒主要集中在近地表层内运动[9]。本研究中,保护性耕作输沙量不论在多大风速下都随高度的增加逐渐减小,风沙流结构类似于指数函数,而传统耕作在大风时5—10 cm高度风速迅速增大,裹挟较多风蚀物离开地面,输沙量在距地面5 cm高度处出现最大值,风沙流结构出现“象鼻效应”,风速在5 m/s时已有“象鼻”雏形,10 m/s时比较明显,15 m/s时“发育成熟”(图2)。由于残茬消减风速,即使在大风时近地表风速也均匀增大,保护性耕作正是这样阻止了“象鼻”的形成,从而明显降低了近地面输沙量。近地面风速较小情况下的田间输沙量实测值表明,输沙量随高度的增加呈递减趋势[3,5],这与本研究结果相近。陈智等[10]研究表明,风速在7~17 m/s范围内,传统耕作风沙流结构均遵循指数函数、留茬保护性耕作均出现“象鼻效应”。这与本研究结果不同,原因为:①本研究中心风速在距地表30 cm高度处,该研究在60 cm高度处,传统耕作地最大风速17 m/s时相当于本研究中14m/s时的风速;②地表土壤含水量不同,本研究传统耕作地表为2.59%,该研究为4.78%,土壤相对不易被风蚀;③试验时风洞的放置方向和留茬高度不同,本研究风洞轴线与麦茬行向平行、留茬高度为20 cm,该研究风洞轴线与垄向即麦茬行向垂直、留茬高度为30 cm,这样留茬消减风速的作用更强。综合以上试验设置和土壤水分的不同,陈智等[10]研究中传统耕作风蚀程度低于本研究,所以未出现“象鼻效应”;该研究留茬抬高了风速廓线,最大输沙量出现在残茬以上,风沙流结构出现了“象鼻效应”。本研究中立茬处理25 cm高度附近输沙量出现较大值,是因为立茬附着了较多上风向带来的沙尘,此高度风速也较大不受立茬的阻止而形成的。严长庚等[11]研究表明,保护性耕作能减小风蚀量,风蚀量随风速增大而增大,这与本研究结果相同。

保护性耕作的残茬不仅降低了风速,而且通过减少风对土壤的直接吹蚀、以及保持土壤较高的含水量,从而减小了土壤风蚀量。与传统耕作相比,保护性耕作降低了地表风速,阻止风沙流结构出现“象鼻效应”,减小了输沙量,降低了土壤风蚀量。风速越大,保护性耕作减小土壤风蚀的程度越大。立茬处理消减风速幅度最大,免耕秸秆覆盖和立茬处理输沙量和风蚀量均较小,再考虑到立茬在实际生产中实施简便,因此认为立茬处理最优。综上,绿洲灌区保护性耕作能有效防止田间土壤风蚀,立茬适宜推广应用。