中国要素价格扭曲的成因、测度与经济效应

[摘 要] 改革开放以来,中国商品市场已经形成了较为完善的市场化价格机制,而要素市场的价格机制改革则相对滞后。要素价格扭曲通过阻碍市场对生产要素的配置效率,进而对宏观经济运行产生影响。研究要素价格扭曲问题是市场化改革研究的主要方向,文章对中国要素价格扭曲的相关研究进行了四方面综述:归纳中国要素价格扭曲的成因,并对资本和劳动力价格扭曲的成因进行了进一步总结;对要素价格扭曲的测度方法和测度结果进行了比较分析;梳理要素价格扭曲的宏观经济效应,从全要素生产率、总产出、投资、消费、就业等宏观经济变量的视角切入;对要素价格扭曲的研究方法及研究内容进行了展望。

[关键词] 要素价格扭曲;生产函数法;宏观经济效应;一般均衡模型

[中图分类号] F124 [文献标识码]A [文章编号]1673-0461(2020)07-0001-08

一、引 言

随着市场化改革的不断深入,中国经济增长潜力得以释放。市场化改革包含一系列改革,其中价格机制改革尤为重要,因为价格机制是调节企业生产销售行为和家庭收入支出行为的关键机制。从价格机制市场化改革的程度来看,2016年中国价格机制市场化程度已达97.01%,分产业来看,第一产业已经达到了100%,第二产业为97.37%,第三产业为95.90%①。以上测算结果主要针对的是商品市场,反观中国生产要素市场,其价格机制市场化改革则相对滞后。当不存在价格扭曲时,价格机制正常发挥作用,市场需求端和供给端能够在相互协调下实现资源的有效配置;而當存在价格扭曲时,价格机制无法正常发挥作用,导致资源错配。要素价格扭曲一般分为两大类:即外生扭曲和内生扭曲,前者主要由政府政策干预导致,后者主要由市场不完美导致。[1]要素价格扭曲通过影响市场供给端和市场需求端对宏观经济运行产生影响。从市场供给端来看,要素价格扭曲的存在导致生产要素无法自由流动,生产率低的企业却可能获得过多的资本和劳动力,而生产率较高的企业却无法获得足够的资本和劳动力。由于生产要素无法根据企业生产效率进行配置,就会对生产要素的生产率产生负面影响,企业无法趋近于其潜在的生产能力水平,进而对企业的产出能力、资本积累、劳动力需求等方面产生影响。从市场需求端来看,当存在价格扭曲时,会有一部分收入“消失”,无法流到生产要素的供给者手中。由于家庭部门作为生产要素的供给者无法得到充足的报酬,就会减少消费支出、投资支出和劳动力供给。

从改革实践层面看,随着中国市场化改革的进一步推进,生产要素市场将成为下一步市场化改革的重点:从理论研究层面看,对要素价格扭曲进行系统研究则是下一步市场化改革相关研究的重点,因此,有必要对相关研究进行梳理和综述。本文重点从以下几个维度对中国要素价格扭曲的相关研究进行归纳:第一,对中国劳动力和资本价格扭曲的成因分别进行归纳;第二,对要素价格扭曲的测度方法进行归纳,比较各种方法的优劣,并对测度结果进行整理;第三,对中国要素价格扭曲的经济效应进行归纳,重点从总产出、就业、消费、投资和全要素生产率等几个方面切入,并对分析方法进行评价;最后,对未来相关研究的拓展方向进行展望。

二、要素价格扭曲的成因

相较于发达国家,发展中国家的要素价格扭曲现象更加普遍,这与政府采取的经济发展战略密切相关。发展中国家政府基于追求经济现代化的愿望,通常实施赶超型发展战略,而这就需要政府对经济进行不同程度的干预,使产品价格或生产要素价格信号扭曲。转轨时期的中国,国家的发展战略是优先发展制造业和保持出口行业的竞争优势以保持强劲的经济发展势头,这些大多属于资本密集型产业,与中国的要素禀赋相背离,国家只能人为地降低发展制造业的成本,即通过低利率政策,低汇率政策,低工资政策和能源、原材料低价等政策以适应宏观政策取向,所以中国生产要素市场改革一直比较滞后。

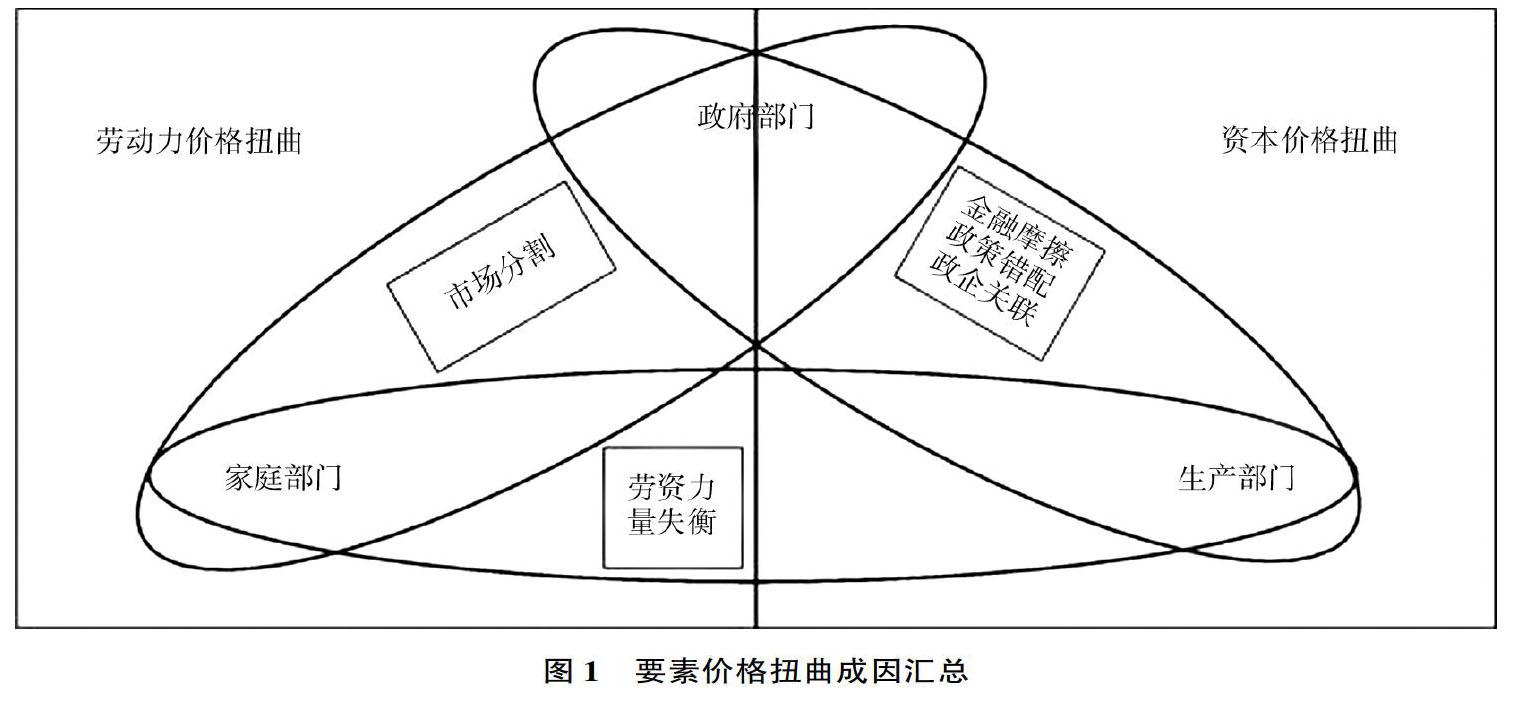

林毅夫等(1994)的早期研究表明,由于新中国成立后的特殊历史背景,中国选择了优先发展重工业的发展战略。为了降低重工业的发展成本,中央政府做出了一系列的制度安排,实施全面扭曲产品和生产要素价格的宏观政策。这种宏观经济政策的核心包括低利率、低汇率和低工资等。由于中国经济处于计划向市场的转型过程中,政府依旧掌握着大量的经济资源,因此,国内生产要素市场中存在的扭曲现象绝大部分与政府行为有关。加之行政分权和财税体制改革为地方政府干预经济提供了动力,其结果是导致地方政府尽可能地扭曲劳动力和资本价格,鼓励地方企业加大投资,以提高本地 GDP 和财政收入。[2]陶然等(2009)指出,转轨时期,中国各级地方政府都用很强的激励政策去促进本地经济增长。正是由于这种激励,各级政府竞相采用各种方式压低要素价格以追求经济增长。[3]谭洪波(2015)指出由于新中国在改革开放之前采取的是计划经济体制,战略上优先发展重工业,各种要素价格被人为地压低来支持重工业的发展,形成了要素市场和产品市场的扭曲。改革开放以来,虽然优先发展重工业的战略有所调整,但要素市场仍然持续存在着扭曲。20世纪90年代以来,随着社会主义市场经济制度目标的明确和市场化改革的深入,中国的财政分权制度进一步深化并且地方GDP锦标赛和政府官员晋升体系逐步确立。另外,大部分工业特别是其中的制造业本身具有产业转移较快的特点,能够较快地从一个地区转移到另外一个地区,而且能够较快地形成生产能力,这两方面为工业偏向型的要素价格扭曲提供了存在的动机和条件。[4]由此可见中国要素价格扭曲的成因与政府干预密切相关,而这也是发展中国家市场经济体制建设过程中常见的问题。图1将要素价格扭曲成因及其牵涉对象进行了汇总。

(一)资本价格扭曲的成因

引发资本价格扭曲的成因可以归纳如下:①金融摩擦。在中国利率市场化进程刚刚起步的情况下,金融部门信贷决策往往会受到地方政府的外在干预。根据西方经济学相关内容,市场这只“看不见的手”可能存在失灵的情形,因而需要政府这只“看得见的手”进行适当的干预,但政府干预常常会导致市场扭曲,使得生产要素价格偏离其真实的价格水平,不能反映其稀缺程度。在财政分权和“晋升锦标赛”的背景下,地方政府往往通过干预金融部门的信贷决策为快速实现经济效益,为风险较低的生产性建设项目筹集资金,这种干预行为可能会使得金融部门的资金无法按照市场机制进行合理配置,从而产生资本市场的扭曲。以上情况普遍存在于发展中国家,Kornai(1986)就认为在社会主义经济中普遍存在着“预算软约束”现象,比如为了支持国有企业发展或解救处于亏损状态的国有企业,政府往往实施财政扶持、贷款支持等措施,而这些措施多数以资本价格扭曲和低下的经济效率为代价。[5] ②政府政策错配。为了增强企业自主创新能力,政府接连创建了诸多资助平台,不断加大对创新生产活动的资金支持力度。虽然政府的资金补贴可以在一定程度上增加创新生产的资金规模,但也可能由于信息的不对称以及虚假信号干扰等原因,导致政府资助了不该或不需要资助的企业,从而造成了资本市场的供求失衡与扭曲。[6] ③政企关联。在中国资本市场内部,由于国有企业与政府关联度较高,使其在获取资本、土地等生产要素方面明显优于民营企业,导致不同所有制企业在获取资源的能力存在极大的差别。[7]国有企业之所以需要进行补贴,主要原因在于国有企业在经营过程中承担了就业、社保等非生产性任务,因此,为了维持国有企业的正常运转,常常需要对其所面临的资本价格进行一定的补贴。中国行政性分权改革使地方政府具有很强的经济支配自主权,为了提高政绩以获得政治资本,地方政府热衷于将资本、土地等关键性要素分配给大型企业,尤其是国有性质的大型企业,二者形成了一个利益共同体,进而使得国有企业不需要通过“关系寻租”即可获得成本低廉的要素。即使相对于民营企业,国有企业的生产率较低,地方政府依然会通过干预银行的信贷决策给国有企业提供贷款支持。[8-9]

(二)劳动力价格扭曲的成因

引发劳动力价格扭曲的成因可以归纳如下:①市场分割。早期对劳动力市场分割进行研究的学者认为在存在劳动力市场分割的情况下,工资的决定并不遵循新古典的边际法则。以Dickens和Lang (1985)为代表的学者认为市场分割是造成劳动力价格扭曲的重要原因,他们通过实证分析证明,主要劳动力市场和次要劳动力市场的区分是存在的,而且还存在着阻碍劳动力从次要市场向主要市场流动的非经济壁垒。[10]蔡昉等(2001)认为阻碍中国农业劳动力转移的制度性根源是户籍制度所引起的城乡劳动力市场分割。[11]谢嗣胜和姚先国(2005)认为中国劳动力市场存在严重市场分割的事实限制了劳动力在不同城市、不同行業、不同所有制等环境下的自由流动,达不到劳动力能力与薪资的最合理配置。[12] ②劳资力量失衡。工人利益遇到侵害时难以获得工会的支持,工人在劳资纠纷中普遍处于弱势。由于中国目前正处于渐进式改革过程中,制度建设的滞后性强化了企业在劳动力市场中的强势地位,此时工人的工资并不能真实反映其自身的生产效率,因此,中国劳动力的工资水平往往低于市场化应有的水平。李文溥和李静(2011)就认为,在传统的正规劳动力市场上,政府部门、国有事业、国有企业的正规就业者基本上是不可退出的,这就形成了绑架机制,导致了过高的劳动力成本。而在非正规劳动力市场上,个别劳工与资方之间的力量悬殊,劳动力价格必然低于真正劳资力量均衡下的劳动力价格。[13]

三、要素市场扭曲的测度

(一)要素价格扭曲的测度方法

关于要素价格扭曲的测度方法,现有研究大多采用生产函数法、非参数分析法和市场化进程指数法三种方法(见表1)。生产函数法很早就被应用于要素价格扭曲的测度,Rader(1976)运用生产函数方法对印度、美国农业中的要素价格扭曲程度进行了估计。[14]现有研究大多采用CD生产函数[15]和超越对数生产函数[6],且假设生产要素对应的边际产出即为不存在扭曲时的要素价格。非参数分析法具体包括随机前沿分析法和数据包络分析法。Skoorka(2000)最早利用随机前沿分析法测度了生产要素市场扭曲,他通过比较最优生产可能性曲线与实际生产可能性之间的差距来衡量扭曲程度。[16]赵自芳和史晋川(2006)利用数据包络分析法分析了中国制造业因资源错配导致的要素非效率配置问题等。[17]张杰等(2011)使用樊纲等(2010)编制的市场化进程指数,采用“(产品市场化指数-要素市场的市场化指数)/产品市场化指数”作为生产要素市场扭曲程度的测度指标。市场化进程指数法在国内相关研究中使用较多,但该方法的主要不足之处在于无法反映生产要素市场扭曲内部不同要素的扭曲程度。[18-19]林伯强和杜克锐(2013)选择基于标杆法的相对差距指数衡量地区的生产要素市场扭曲程度,采用“(max要素市场发育程度指数-要素市场发育程度指数)/max要素市场发育程度指数”作为生产要素市场扭曲程度的测度指标。[20]

(二)要素价格扭曲的测度结果

从测度结果来看,要素价格扭曲存在正向扭曲和负向扭曲两种结果,前者指要素实际价格高于要素的边际产出价值,后者指要素实际价格低于要素的边际产出价值。中国现有的要素价格扭曲测度结果存在较大差异,但结果都显示存在要素价格负向扭曲。

盛仕斌和徐海(1999)较早对中国要素价格扭曲进行了测度,发现劳动力价格扭曲程度高于资本价格扭曲。就不同经济类型的比较来看,资本的边际产出和资本价格之间的偏离程度比较接近,但是劳动的边际产出与劳动价格之间的偏离程度相差很大。[21]夏晓华和李进一(2012)的测度结果表明,劳动力价格扭曲现象在整个考察期可以分为四个阶段:第一阶段为1985年以前,这个阶段劳动力价格被低估;第二个阶段为1985—2000 年,这15年间劳动力价格扭曲程度均小于1,存在被高估的现象;第三个阶段为2001—2006年,劳动力价格在边际报酬水平上下波动;第四阶段为2006年以后,劳动力价格的正向扭曲程度不断增大,说明劳动价格被不断的低估。资本价格扭曲现象可以划分为两个阶段:第一阶段为1994年以前,这一阶段资本的边际产出基本等于其价格;第二阶段为1994年以后,这一阶段资本价格呈负向扭曲,且扭曲程度不断扩大。[22]李言和樊学瑞(2020)的测度结果表明,改革开放以来,中国劳动力和资本价格扭曲主要呈现负向扭曲,但变动趋势有差异。就劳动力价格扭曲而言,中国多数省份劳动力价格扭曲有所恶化,且时间层面的波动性加剧,只有东部地区的劳动力价格扭曲有所改善,而且空间层面的波动性有所降低。就资本价格扭曲而言,中国多数省份资本价格扭曲实现了改善,但扭曲时间层面的波动性却是先减弱后加剧,依然是只有东部地区的资本价格扭曲有所改善,而且空间层面的波动性有所降低。[23]

四、要素价格扭曲的经济效应及分析方法

纵观已有研究,大多将要素价格扭曲的宏观经济效应集中在生产率层面,尤其关注要素价格扭曲对全要素生产率的影响,且多数研究主要采用局部均衡分析范式,即具体分析要素价格扭曲对宏观经济某一方面的影响。

(一)要素价格扭曲的经济效应

1.要素价格扭曲对全要素生产率的影响

关于要素价格扭曲对全要素生产率的影响,现有研究已从企业、地区或行业等不同层面进行了系统研究。从企业层面看,由于多数研究资源错配对全要素生产率影响的研究都在建模过程中引入了要素价格扭曲,所以资源错配对全要素生产率的影响也可以看作是要素价格扭曲导致资源错配进而对全要素生产率产生影响。Hsieh和Klenow(2009)分别利用中国、印度和美国企业层面的数据研究要素价格扭曲对全要素生产率损失的影响,研究结果表明,若中国的资源配置效率能够达到美国的水平,制造业的全要素生产率将提高30%—50%;若完全消除要素市场扭曲制造业的全要素生产率可以提高86.6%—115%。[15]邵宜航等(2013)在Hsieh和Klenow(2009)分析框架下,进一步测度了企业规模、金融因素和交通等基础设施因素对制造业全要素生产率的影响。[24]盖庆恩等(2017)利用全国农村固定跟踪观察点数据分析了土地资源错配对农业全要素生产率的影响。研究结果表明,若土地能够有效配置,农业部门的全要素生产率将提高1.36倍,农业劳动力占比将下降16.42%,加总的劳动生产率将提高1.88倍。[25]

2.要素价格扭曲对总产出的影响

陈永伟和胡伟民(2011)的研究结果表明,从2001年到2007年,制造业实际产出与潜在产出之间的缺口呈扩大态势,消除生产要素市场扭曲后,制造业的实际产出最大能够增加15%,最小能够增加9%。[26]曹玉书和楼东玮(2012)研究了要素错配、产业结构变迁和经济增长间的关系,研究发现如果能采取措施去除要素错配对经济效率的影响,可以使中国经济增长提高0.9%。[27]罗德明等(2012)通过构建一个微观企业层面的动态随机一般均衡模型,分析了生产要素市场政策扭曲对全要素生产率的影响,他们构建的理论模型引入了垄断竞争的中间产品生产企业与内生化的进入退出选择,研究结果表明,去掉扭曲后,人均产出将增长115.61%。[28]Zheng (Michael) Song和Guiying Laura Wu利用广义平均收益产品分散程度法对中国制造业存在的生产要素市场扭曲进行了测度,并进一步分析了消除扭曲后对制造业产出的影响。研究结果表明,纠正资本市场扭曲能够帮助中国制造业提高20%的产出,而控制行业效应之后的估计结果则是提高 35%的产出。相比之下,纠正劳动力市场扭曲仅能使中国制造业的产出增加不足5%。[29]张兴龙和沈坤荣(2016)重点研究资本市场扭曲对总产出的影响。研究结果表明,若能够改善资本配置状况、提升配置效率,那么在保持现有资本存量和劳动投入的情况下,可以提升经济总产出水平达15%—20%左右。[30]

3.要素价格扭曲对投资与消费的影响

张杰等(2011)考察了生产要素市场扭曲对企业R&D投入的影响。研究结果表明,在生产要素市场扭曲程度越深的地区,生产要素市场扭曲对企业R&D投入的抑制效应就越大;生产要素市场扭曲对外资企业R&D投入也产生了抑制效应。冼国明和石庆芳(2013)考察了生产要素市场扭曲对中国投资行为的影响。研究结果表明,生产要素市场扭曲与中国投资之间呈“倒U型”关系,生产要素市场扭曲过高或过低都不利于地方投资。另外,生产要素市场扭曲对中国投资的影响存在明显的区域差异性,对东部地区而言,生产要素市场扭曲增加会促进当地投资;对中部地区,生产要素市场扭曲需要降低,方有利于投资的增加;对西部地区而言,生产要素市场扭曲同投资之间呈“倒U型”关系。[31]阚大学和吕连菊(2016)研究了生产要素市场扭曲对企业对外直接投资的影响。研究结果表明,生产要素市场扭曲程度越高,企业对外直接投资倾向及其强度越高。[32]

丁建勋(2015)在研究资本深化与中国消费率的关系时,发现要素价格扭曲使各经济部门偏向选择资本密集型技术是导致中国资本深化进而降低消费率的一个显著因素。具体影响机制为“要素价格扭曲(人为压低资本价格)→资本偏向型技术进步→资本深化→降低劳动力报酬收入份额→降低消费率”。由此可见,初次分配中资本收入份额不断上升而劳动力报酬收入份额持续下降,是降低消费率的重要因素,而要素价格扭曲正是影响初次分配的关键因素。[33]李文溥和李静(2011)在回顾了改革开放以来要素比价扭曲、过度资本深化和劳动力报酬比重之间的关系后认为,在经济发展的特定阶段,资本深化导致劳动力报酬比重在一定程度上下降虽然是不可避免的,但生产要素市场价格扭曲、技术进步偏向以及金融过度深化导致的资源加速资本深化,从而带来的中国劳动力报酬比重过快下降则是需要矫正的。

另外,相关研究还进一步分析了要素价格扭曲对投资和消费结构的影响。王希(2012)研究了要素价格扭曲与宏观经济经济失衡之间的关系,研究结果表明,劳动力、资本、能源三种要素价格的绝对和相对扭曲程度上升,会对企业投资、居民消费需求和总供给造成不同方向的冲击,并导致宏观经济出现过度投资、消费需求不足、总供给过剩的失衡现象。[34]王宁和史晋川(2015)通过拓展包含家庭部门、生产部门和政府部门的RamseyCassKoopmans模型,分析了要素价格扭曲对中国投资消费结构的影响,研究结果表明资本和劳动价格的负向扭曲均会刺激投资、减少消费,但是劳动价格扭曲的作用力更大;若劳动比资本的价格扭曲严重,则更加不利于投资消费结构的改善。[35]

4.要素价格扭曲对就业的影响

盛仕斌和徐海(1999)较早研究了不同类型企业所面临的要素价格扭曲对就业市场的影响,研究结果表明,非国有和非集体经济类型的工业企业比国有经济、集体经济企业有更强的对于劳动力的吸纳能力。进一步考虑资本价格的变化,非国有经济的资本价格下降,则其劳动的边际产出水平还将进一步上升,其劳动雇佣量可以进一步增加。雷鹏(2009)使用生产要素比较密集度作为生产要素市场扭曲程度的度量,研究结果表明,生产要素市场扭曲对就业弹性,即就业增长率比经济增长率,具有显著的负面影响,所以生产要素市场扭曲对就业具有显著的负面影响。[36]康志勇(2012)研究了赶超行为和生产要素市场扭曲对就业市场的影响,研究结果表明,赶超行为和生产要素市场扭曲都会对就业总量和就业增长率产生显著的负面影响,同时,赶超行为和生产要素市场扭曲还将分别通过对企业产生有偏的技术进步抑制了就业总量和就业增长率的增加。[37]

(二)要素价格扭曲的经济效应分析方法

从现有研究来看,学者们对生产要素价格扭曲的宏观经济效应进行了不同层面不同视角的探讨,但多数研究采用局部均衡分析范式,这种研究现状将会随着研究方法和研究视角的不断丰富而被打破。随着对生产要素价格扭曲认识的不断推进,已经开始有学者着手通过构建一般均衡模型考察生产要素价格扭曲的宏观经济,此种分析范式能够将生产要素价格扭曲纳入到一个更加完整的模型体系中考察,从而有助于对生产要素价格扭曲宏观经济效应的整体理解。盖庆恩等(2013)将劳动力价格扭曲以不同部门间劳动力工资差异的方式引入一般均衡模型,研究劳动力市场扭曲对中国经济结構变迁和生产效率的影响。[38]王宁和史晋川(2015)通过拓展包含家庭部门、生产部门和政府部门的RamseyCassKoopmans模型,将劳动力和资本价格扭曲引入生产部门利润函数中,分析了要素价格扭曲对中国投资消费结构的影响。[35]

利用动态随机一般均衡(dynamic stochastic general equilibrium,简称DSGE)模型分析要素价格扭曲的经济效应也是未来值得关注的重点。DSGE模型是一般均衡模型的最新发展成果,其具有三大特征,即动态性、随机性和一般均衡特征。“动态性”是指经济主体考虑的是跨期最优选择;“随机性”是指宏观经济系统会受到各种外生随机冲击的影响;“一般均衡”是指所有经济主体的最优策略满足市场出清条件。[39]在DSGE模型中引入要素价格扭曲的模型框架如图2所示。在基准模型情形下,构建包含家庭部门、生产部门和政府部门的三部门DSEG模型,然后借鉴生产函数法,将要素价格扭曲通过生产部门利润函数的形式引入。通过对家庭部门和生产部门的异质化处理,还可以进一步引入要素价格异质性扭曲,比如将生产部门细分为国有和民营生产部门,并将国有生产部门的劳动力和资本价格扭曲设定为正向扭曲,而将民营生产部门的劳动力和资本价格扭曲设定为负向扭曲,就可以研究由所有制歧视所导致的要素价格扭曲对宏观经济运行的影响。

国内相关研究已开始利用DSGE模型分析要素价格扭曲问题。罗德明等(2012)通过构建一个微观企业层面的DSGE模型,将劳动力和资本价格扭曲引入企业利润函数,分析了生产要素市场政策扭曲对全要素生产率的影响。假设经济体由家庭部门、最终产品生产部门和中间产品生产部门构成。中间产品生产部门存在两类不同所有制的企业:国有企业和私有企业。不同所有制企业的差异,在于他们遵循不同的全要素生产率增长路径。中间产品生产者的异质性体现在所有制、企业年龄和当前全要素生产率这三个维度上。另外,模型还进一步引入了企业内生化的进入退出选择。这是国内较早利用一般均衡分析范式研究生产要素市场扭曲经济效应的研究。[28]俞剑等(2018)通过构建一个同时含有需求方因素、供给方因素和要素价格扭曲的两部门动态一般均衡模型,将劳动力和资本价格扭曲以不同部门间劳动力工资和资本收益率差异的方式引入,分析消费结构升级、要素价格扭曲等因素对中国农业劳动力转移的影响。[40]

五、研究展望

随着中国市场化改革的不断深入,消除或减轻要素价格扭曲成为下一步改革的重点。价格机制不仅仅是调节市场供求的信号,更是把不同经济主体的行动与才能“铰合”在一起的机制,没有价格机制或者价格机制失灵,不同经济主体之间就不能协调他们彼此独立的行动。因此,要素价格扭曲阻碍了要素的配置效率,进而对宏观经济的方方面面产生不同程度的影响。从现有研究来看,学者们对要素价格扭曲的宏观经济效应进行了不同层面、不同视角的探讨,但多数研究采用局部均衡分析范式,这种研究现状将会随着研究方法和研究视角的不断丰富而被打破。本文认为未来研究要素价格扭曲可以从以下几个方面展开:

第一,进一步考察更多类型的生产要素价格扭曲。我们主要考察了劳动力和资本价格扭曲,并同时兼顾分析了劳动力价格异质性扭曲和资本价格异质性扭曲,但在实际生产活动中,还存在其他生产要素价格扭曲,比如土地价格扭曲和能源价格扭曲,而这两类价格扭曲在中国经济体系中普遍存在。由于土地财政构成了中国经济发展的主要特点,而土地财政与地方政府扭曲工业用地和居民用地价格密切相关,所以研究土地价格扭曲的宏观经济效应具有重要意义。就能源价格而言,政府对相关资源定价的管制也是普遍存在,地方政府常常通过扭曲能源价格招商引资,从而造成能源浪费和低效率使用,并对环境产生了不可逆的负面影响。随着对绿色发展的关注,能源价格扭曲受到越来越多的关注,所以研究能源价格扭曲的宏观经济效应也具有重要现实意义。

第二,进一步丰富DSGE模型构建。作为当代宏观经济学主要使用的分析工具,DSGE模型虽然存在诸多不足,但正是因为这些不足推动着对模型的不断完善。结合目前已有的DSGE模型分析框架以及未来该模型的发展,未来利用DSGE模型研究生产要素价格扭曲可以从以下几个方面拓展:首先,构建更加具有微观机制的内生化创新行为的DSGE模型,更好地研究生产要素价格扭曲对创新行为的影响机制。其次,构建开放DSGE模型,研究国家层面的生产要素价格扭曲的宏观经济效应,同时,利用开放DSGE模型还可以研究生产要素价格扭曲对进出口、汇率等宏观经济变量的影响。

第三,进一步综合使用计量分析与模拟分析。利用计量分析与模拟分析进行相互验证,一方面丰富了实证分析的模型基础,另一方面也为模拟分析提供了检验机制。就生产要素价格扭曲而言,测度更加细分的生产要素价格扭曲,比如测度高技能劳动力和低技能劳动力价格扭曲,国有资本和非国有资本价格扭曲,然后利用这些数据进行计量分析,就可以为模拟分析生产要素价格扭曲的宏观经济效应提供更好的检验机制,从而增加模拟分析所得结论的真实性,使得分析结论更加具有信服力。

[注 释]

①https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/xwfb/201707/t20170726_954595.html。

[参考文献]

[1]BHAGWATI J N,HATTA B T.The generalized theory of transfers and welfare:exogenous (policyimposed) and endogenous (transferinduced) distortions[J].Quarterly journal of economics,1985,100(3):697-714.

[2]林毅夫,蔡昉,李周.对赶超战略的反思[J].战略与管理,1994(6):1-12.

[3]陶然,陆曦,苏福兵,等.地区竞争格局演變下的中国转轨:财政激励和发展模式反思[J].经济研究,2009(7):21-33.

[4]谭洪波.中国要素市场扭曲存在工业偏向吗?——基于中国省级面板数据的实证研究[J].管理世界,2015(12):96-105.

[5]KORNAI J.The soft budget constraint[J].Kyklos,1986,39(1):3-30.

[6]刘小玄,周晓艳.金融资源与实体经济之间配置关系的检验——兼论经济结构失衡的原因[J].金融研究,2011(2):57-70.

[7]白俊红,卞元超.要素市场扭曲与中国创新生产的效率损失[J].中国工业经济,2016(11):39-55.

[8]余明桂,潘红波.政治关系、制度环境与民营企业银行贷款[J].管理世界,2008(8):9-21,39,187.

[9]戴静,张建华.金融所有制歧视、所有制结构与创新产出——来自中国地区工业部门的证据[J].金融研究,2013(5):86-98.

[10]DICKENS W T,LANG K.A test of dual labor market theory[J].American economic review,1985,75(4):792-805.

[11]蔡昉,王德文,都阳.劳动力市场扭曲对区域差距的影响[J].中国社会科学,2001(2):4-14,204.

[12]谢嗣胜,姚先国.中国城市就业人员性别工资歧视的估计[J].妇女研究论丛,2005(6):12-15,26.

[13]李文溥,李静.要素比价扭曲、过度资本深化与劳动报酬比重下降[J].学术月刊,2011(2):68-77.

[14]RADER T.The welfare loss from price distortions[J].Econometrica,1976,44(6):1253-1257.

[15]HSIEH C T,KLENOW P J.Misallocation and manufacturing TFP in China and India[J].Quarterly journal of economics,2009,124(4):1403-1448.

[16]SKOORKA B M.Measuring market distortion:international comparisons,policy and competitiveness[J].Applied economics,2000,32(3):253-264.

[17] 趙自芳,史晋川.中国要素市场扭曲的产业效率损失——基于DEA方法的实证分析[J].中国工业经济,2006(10):40-48.

[18] 张杰,周晓艳,李勇.要素市场扭曲抑制了中国企业R&D?[J].经济研究,2011(8):78-91.

[19]樊纲,王小鲁,朱恒鹏.中国市场化指数:各地区市场化相对进程报告[M].北京:经济科学出版社,2010.

[20]林伯强,杜克锐.要素市场扭曲对能源效率的影响[J].经济研究,2013(9):125-136.

[21]盛仕斌,徐海.要素价格扭曲的就业效应研究[J].经济研究,1999(5):68-74.

[22]夏晓华,李进一.要素价格异质性扭曲与产业结构动态调整[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版),2012(3):40-48.

[23]李言,樊学瑞.中国地区生产要素价格扭曲的演变:1978~2016年[J].数量经济技术经济研究,2020(1):62-82

[24]邵宜航,步晓宁,张天华.资源配置扭曲与中国工业全要素生产率——基于工业企业数据库再测算[J].中国工业经济,2013(12):39-51.

[25]盖庆恩,朱喜,程名望,等.土地资源配置不当与劳动生产率[J].经济研究,2017(5):117-130.

[26]陈永伟,胡伟民.价格扭曲、要素错配和效率损失:理论和应用[J].经济学(季刊),2011,10(4):1401-1422.

[27]曹玉书,楼东玮.资源错配、结构变迁与中国经济转型[J].中国工业经济,2012(10):5-18.

[28]罗德明,李晔,史晋川.要素市场扭曲、资源错置与生产率[J].经济研究,2012(3):4-14,39.

[29]Zheng (Michael) Song,Guiying Laura Wu.识别资本市场扭曲[J].经济学报,2014(2):1-41.

[30]张兴龙,沈坤荣.中国资本扭曲的产出损失及分解研究[J].经济科学,2016(2):53-66.

[31]冼国明,石庆芳.要素市场扭曲与中国的投资行为——基于省际面板数据分析[J].财经科学,2013(10):31-42.

[32]阚大学,吕连菊.要素市场扭曲抑制了企业对外直接投资吗——基于Heckman模型的实证分析[J].华中科技大学学报(社会科学版),2016(4):110-121.

[33]丁建勋.资本深化与中国消费率的关系研究[J].上海经济研究,2015(9):77-85,94.

[34]王希.要素价格扭曲与经济失衡之间的互动关系研究[J].财贸研究,2012(5):8-15.

[35]王宁,史晋川.要素价格扭曲对中国投资消费结构的影响分析[J].财贸经济,2015(4):121-133.

[36]雷鹏.生产要素市场扭曲对中国就业影响的实证分析[J].社会科学,2009(7):61-65,188.

[37]康志勇.赶超行为、要素市场扭曲对中国就业的影响——来自微观企业的数据分析[J].中国人口科学,2012(1):60-69,112.

[38]盖庆恩,朱喜,史清华.劳动力市场扭曲、结构转变和中国劳动生产率[J].经济研究,2013(5):87-97,111.

[39]杨农,郭辉铭.动态随机一般均衡模型理论与实证研究进展[J].经济学动态,2013(8):112-120.

[40]俞剑,方福前,程冬,等.消费结构升级、要素价格扭曲与中国农业劳动力转移[J].经济评论,2018(1):47-61.

Abstract: Since the reform and opening,China s commodity market has formed a relatively complete marketbased price mechanism,while the price mechanism reform of the factor market has lagged behind.The distortion of factor prices affects the macroeconomic operation by hindering the market s allocation of production factors.This article reviews four aspects of China s factor price distortion research:Summarize the causes of factor price distortion,and further summarize the causes of capital and labor price distortion;The measurement methods and measurement results of factor price distortion are introduced;Summarize the macroeconomic effects of factor price distortions,and focus on relevant research on factor price distortions affecting macroeconomic variables such as productivity,total output,investment and consumption,and employment;Forecast the future research methods and directions of the factor price distortion.

Key words: factor price distortion;production function method;macroeconomic effect;general equilibrium model

(責任编辑:张积慧)