于坚,逆流而写

陈娟

于坚。1954年生于昆明,诗人、作家。1970年开始写作诗歌、散文、小说、评论等,第三代诗歌代表性人物,诗集《只有大海苍茫如幕》获第四届鲁迅文学奖。代表作《0档案》《飞行》《昆明记》《建水记》等,近日出版散文集《巴黎记》。

诗人于坚第一次到巴黎纯属意外。1994年秋,受荷兰莱顿大学之邀,于坚乘飞机去往莱顿市参加一个关于中国当代诗歌的国际会议。途中遭遇雷雨天气,飞机不得不迫降巴黎。当时正是深夜,“什么也看不见,黑沉沉的城,像大地上的星空,有几串星子在移动”。

和许多对巴黎抱有浪漫憧憬的异乡客一样,于坚不止一次想象过这座城市。在他的脑海里,巴黎“一定是个闪闪发光的地方”。等到天亮,他打开旅馆的窗户向外张望,看到的却是另一番景象:一群麻木不仁的鸽子正在天空飞渡,几乎可以看见地平线,没有什么建筑物高耸入云,有点灰溜溜的,一个旧巴黎……

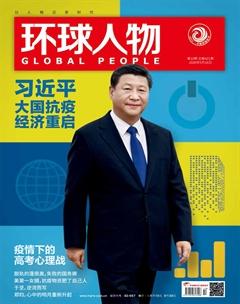

左上图:巴黎塞纳河畔的旧书摊,老板多数是穿牛仔裤和皮夹克的中老年人。(于坚/摄)左下图:巴黎卢森堡公园里,人们闲适的生活。(于坚/摄)右图:于坚在巴黎街头。(翟永明 / 摄)

“窗外那个旧兮兮的巴黎,让我的世界观受到了冲击。就像一只井底之蛙来到了井口上,世界可以是这样的,人们原来可以这样生活,古老、朴素、安静,其乐融融。”于坚对《环球人物》记者回忆说,那个年代在他眼中,到处都在奔往现代化,奔往焕然一新,包括他的故乡昆明,而巴黎却岿然不动,坚守着“旧”。

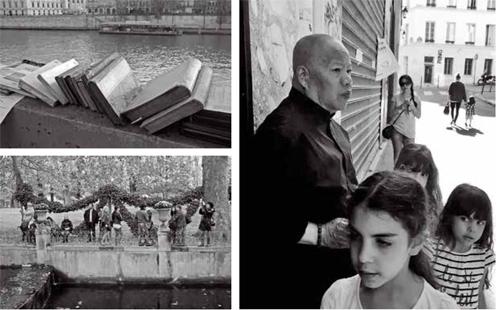

那次意外相遇之后,于坚经常去往巴黎,一次又一次地进入它的肌理——像一个巴黎人一样,游走在街道、菜市场、书店、咖啡馆、旧书摊、博物馆、二手市场……如今,20多年过去,他将自己的所见所思,所感所拍,汇聚成63段巴黎絮语,成书《巴黎记》,“在巴黎漫游就是在时间中旅行,我写的是我的巴黎”。

墙缝里的巴黎

于坚的巴黎,到处是历史、时间和细节。

他印象最深的是塞纳河边的旧书摊。一些破旧的木箱子,悬挂在河边的石头围栏上,像一个个蜂箱。白天,书贩们带着狗,不知从哪个角落里钻出来,打开木箱上的锁,拿出色泽黯淡的旧书、旧照片、旧明星片、旧唱片等,还有帘篷、凳子,支起一个防雨遮阳的棚子;晚上,所有东西都收进箱子,然后再一排排挂起。

有一次,于坚遇到一位女书贩。她白发苍苍,穿着一身皱巴巴的衣服,挎着一个羊皮小包,“就像一棵苍老弯曲的白杨”。两人聊起天,他才知老太太从1948年就开始在这里卖书。问起原因,老太太笑着说:“因为喜欢塞纳河上的那座桥,喜欢看桥上的云。”

“你很难在世界的其他地方,找到一个人一辈子在露天的地方卖旧书。”于坚说。在巴黎,时间在流动,人来来往往,出生、老去,但生活似乎是静止的。

有一个小木箱剧院,从1957年开始,每晚轮流上演法国荒诞主义大师尤奈斯库的《秃头歌女》和《一课》,7欧元一张票。《秃头歌女》讲述一对典型的英国中产阶级夫妇与朋友之间的无聊对话;《一课》则讽刺应试教育,讲述女中学生到老教授家中上家教课,两人由于意见不合,进行了一场漫长的辩论。这两部看起来有些闷的剧,竟在小剧院连演了60多年,至今不曾中断。

于坚就这样迷上了“巴黎的旧,巴黎的永恒”。很多人眼中那个现代的、浪漫的、时尚的巴黎,到于坚这里就变成了“一个巨大的二手市场”,到处是旧物,街道、小巷、咖啡馆、书店、博物馆、教堂、塞纳河都是旧物,“随便掃一眼某条墙缝,里面都堆积着百年前凝固的灰尘或者某种苔藓、微生物”。而在旧物中穿梭,常常会有意外惊喜。

于坚的新书《巴黎记》,讲述属于自己的巴黎记忆。

5年前的一天,于坚和朋友在巴黎的一个跳蚤市场乱走,忽然发现一个牌子,躺在一堆旧东西间闪闪发亮。那是一个圣像牌,圣人被画在一个杂志大小的厚木板上,大胡子,黑眼眶,环绕着光圈,法衣烫过金。木板已经发黑,背面写着一些俄文。他毫不犹豫买下,回国后请人翻译,才知是俄罗斯一位修道院院长赠予一位神父的,圣像是圣尼古拉——他曾是一名水手,后投身于基督教,最终被封圣,受到世界各地信徒的纪念。他还被认为是圣诞老人的原型。

每次去巴黎,于坚都是漫无目的地闲逛。他常常背着照相机,带上一瓶水、两只苹果和一个三明治,哼着一支歌就上路,边走边停,边走边拍。巴黎的细节都被他捕捉:一条小巷的尽头是一个二手服装店,只挂着七八件衣服,衣服就是店员自己的作品,每种只有1件;一个19世纪留下的门洞里,黑暗边缘坐着一位老妇人,血红的嘴唇,周身的首饰在点点发光……这些细节和场景,都让他仿佛置身于罗曼·罗兰、巴尔扎克的小说里——他甚至怀疑对面提着塑料袋慢慢走过来的老头子,就是高老头的后裔。

“巴黎岿然不动,说明它对自己的文化、生活方式,对自己的‘旧自信。这样就可以了,这就是生活,就是美好,热爱即可。”于坚说,也正因此,巴黎成了很多人的精神故乡。

一只就要展翅飞翔的小鹰

在巴黎的日子,于坚总会想起他远在中国西南边陲的故乡昆明,想起昆明的那些人和事。

他记起当年读法国作家罗曼·罗兰作品时的情景。那是1975年的一天,朋友借给他一套《约翰·克利斯朵夫》。“共有4本,用牛皮纸包着。大约已经传递了数百人,书页已经磨损,像老鼠啃过。朋友说必须5天内读完归还。”于坚回忆说,那个年代很多外国文学被列为地下读物,他就把书藏在床底下一只旧木箱子里,用锁锁起来,钥匙放在一个旧信封里,下了班就赶回家读。

当时,刚刚二十出头的于坚正在一家铆焊车间当铆工,已经干了4年,学会了许多技术:甩大锤、烧电焊、氧气切割、磨钻头……当时的工厂,就像是一个秘密的艺术学校,有人唱歌,有人吹笛子,有人画画,有人拉手风琴。工作之余,他埋头读书,读惠特曼、读托尔斯泰、读泰戈尔。偶尔地,他自己也写诗,先写古体诗,后转为现代诗,写爱情、生命、自然,偷偷地写,只给为数不多的几个朋友看。

1978年,于坚预感到一个新时代的到来,写了一首批判“四人帮”的长诗《难逃法网》。同车间的工友老徐很喜欢,把它用毛笔抄在白纸上,贴到工厂食堂前的报栏里,展开来有10米长。“工人们敲着铝饭盒去食堂打饭时都看到了,但都像下班后的机器一样,沉默着。”于坚回忆说,但那一刻,他是自豪的——他意识到自己是3000多人的大工厂里唯一的诗人。

“我很孤独,很想找到同道。我当然知道中国有许多人在偷偷地写,但我不知道他们在哪里。”于坚说。第二年初春的一天,他路过昆明市中心的百货大楼,看到一面灰色外墙前人头攒动,走近一看,墙上贴着一份拆散了的油印刊物《地火》,上面有小说、诗歌、散文,写的都是人生、风花雪月和爱情,一下子觉得自己找到了同党。根据刊物上面提供的编辑部地址,他找上门去。开门的是主编石安达,年轻而热情,握着于坚的手说“欢迎你加入”,并邀请他参加星期四晚上的诗歌朗诵会。

当时,《地火》刚刚创办不久,成员有50多人,主要是知青,也有工人、教师、大学生、机关干部等,编辑部就在石安达的宿舍。到了星期四的晚上,于坚带着几首诗去了。10多平方米的房间挤了20多人,没地方坐,大家都站着,把他围在中央,听他读诗,诗的名字叫《不满》。“房间里响起了‘暴风雨般的掌声,其实没那么响,但对我来说,那就是一场暴风雨。”

散会时,石安达对他说:“你是一只就要展翅飞翔的小鹰。”另一人则说,你是我们云南的莱蒙托夫。

之后,于坚就积极参加《地火》的各种活动,朗读、讨论彼此的作品、交流思想。更多的时候,大家集体登山、唱歌、野炊、到滇池去游泳。只是这种诗意生活没持续太久,《地火》的第二期还没出就停刊了。

1980年初夏,云南大学中文系78级的吴文光、费嘉、李勃等人共同创办了文学刊物《犁》。创刊号上发表了一首诗,是李勃转过来的,名叫《滇池月夜》,署名“大卫”,这个“大卫”就是于坚。当时,费嘉还曾问过李勃:于坚是什么样子?李勃脱口就说:“长得像个魔鬼。”

同年秋,“魔鬼诗人”于坚考入云南大学中文系。在诗歌步入黄金时代的同时,他亦步入到洪流中去,并站上浪尖。

“我的写作是一种盐巴”

进入云南大学不久,新的文学沙龙找到据点——吴文光的家,也就是昆明尚义街六号。那是一座法式的老房子,旧旧的黄色,临街而立。

受“垮掉的一代”的影响,于坚他们留长发、跳迪斯科、喝酒,听披头士和鲍勃·迪伦。在光线不好的小屋子里,他们聚在一起,一次又一次地长谈,谈论文学、生活和远方。于坚曾梦想背着吉他,开着大篷车到处去朗诵自己写的“摇滚诗”,“白色黑色大红咖啡大方格雪花呢牛仔裤风大衣/摩托车录像带电子计算机阿波罗登月火箭”。3年后,1983年10月,吴文光离开昆明,尚义街六号沙龙自动解散。

那个时期,于坚也开始参与在中国各大学兴起的“大学生诗派”活动,在各种诗歌刊物上发表作品,渐渐在全国有了名气。经由此,他与许多大学生诗人取得联系,包括诗人韩东。

两人是在1984年左右相识。当时,兰州大学创办了一本油印刊物《同代》,第一期发表了于坚、韩东、海子等人的诗。出刊后,韩东给于坚写了一封信,商议共办一个刊物,两人一拍即合。第二年,著名的《他们》诞生。创刊号没有发刊词,只是在目录前有一首诗,写了很多诗人,每人一句话,写韩东的是“南京的韩东有钱上得了赌场往后全凭运气”,写于坚的是这样一句:“昆明于坚一辈子的奋斗就是想装得像个人。”

《他们》的诞生,在诗坛引起巨大反响,成为以于坚、韩东等为代表的第三代诗人崛起的主要标志。“第三代的特点就是口语化,反崇高、反英雄,追求日常经验、日常生活。”诗人杨黎这样评价。

就在1985年,于坚发表了自己著名的作品《尚义街六号》。在诗中,他回忆了那段时光中的日常、琐碎,比如吴文光的裤子晾在二楼,李勃的拖鞋压着费嘉的皮鞋,他还为自己画了像:“于坚还没有成名/每回都被教训/在一张旧报纸上/他写下许多意味深长的笔名……”这首诗很快在《诗刊》上发表,“此前,《诗刊》上的作品少有这类对普通人日常生活的写实描述。”于坚说。

于坚镜头下的昆明。在他的眼中,昆明应该是一个为“过日子”而建造的城市。左上图: 1984年的文林街;右上图:1980年热闹的大观街。下图:2013,有人在滇池垂釣。

日常生活成了于坚诗歌的主题。他“拒绝隐喻”,用口语化的语言写生活琐碎。他写《啤酒瓶盖》,“在晚餐开始时嘭的一声跳开了,那动作很像一只牛蛙”;写《塑料袋》,“售价两毛钱,提拎一公斤左右的物品”;写《参观故宫》,“大家面对的不是朕,而是他睡觉的枕头,被窝”……

最著名的是1992年写的那首《0档案》。他将自己从出生、成长、恋爱、日常生活的所有细节,用口语化的语言,压缩成一张表格卡片式的存在:籍贯 有一个美丽的地方/年龄 三十功名尘与土/家庭出身 老子英雄儿好汉 老子反动儿混蛋/职业 天生我才必有用……这首6000多字的长诗发表后,在诗坛掀起轩然大波,被认为是“当代最奇特的诗作”。

2007年,于坚的诗集《只有大海苍茫如幕》获鲁迅文学奖诗歌奖。于坚说,从根本上看,他的写作是一种盐巴,吃饭的那种盐,是一种最基本的写作。

建水古城的当地人爱吃烧豆腐,城里有很多这样的小吃店。(于坚 / 摄)

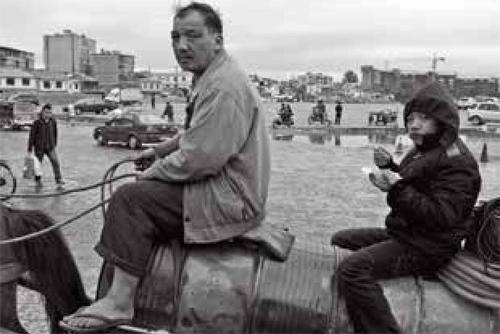

建水古城里送井水的馬车,当地人至今仍饮用井水。(于坚 / 摄)

为失去的故乡写作

童年时,于坚住在昆明武成路上的福寿巷,“面对着落日,那街道像是一直铺到太阳里去”。在石板铺成的路面上,走过来倒垃圾的马车。马车金光闪闪地停下,赶马车的大爹摇响黄铜铃铛,倒垃圾的人鱼贯来到街道上,又消失,“我对世界产生了一种天堂般的感受”。

昔日里在尚义街出入的文学青年们,后来大多都去了外地,“大家终于走散,剩下一片空地板”。只有于坚和费嘉守在昆明,6年前费嘉病故。

40年过去,昆明焕然一新,往日生活的痕迹荡然无存。尚义街六号的黄色小楼没了,福寿巷的家也不见了。武成路上的布店、土杂店、五金店、拍卖行、文具店、裁缝店、中药铺……那些可以用来消磨人生的细节,一一消失,取而代之的是一座座高楼。

为了留住记忆,于坚写了一本《昆明记》。用照片加上文字,在记忆深处打捞出昆明当年“天堂的样子”:长满梧桐树的旧街,洒满诗意的小巷,热气腾腾的市场,人们喝茶、下象棋、打麻将,整条街都是桌子,到处都是吃,“风花雪月,玩乐吃喝,它是那种最普通、最平庸、仅仅是为了‘在着,为了‘过日子而建造的城市”。

于坚常常为“昆明日常生活”的消逝而失落和痛心,好在他很快发现了另一个地方——昆明以南200多公里的建水古城。路面是青石板,弯弯曲曲的巷子,两边是住家小院。当地人仍饮用井水,送水的人吆喝着湿淋淋的马车跑过建水城,马车一到,接水的人心怀喜悦,开门出来,提着一桶水回家去。

后来,于坚经常去建水小住,跟着当地朋友串门、闲逛。两年前,他写下《建水记》,描画古城在现代化洪流中岿然不动的样子。

“这个时代的写作,主题都是生活在别处的,都是逃离故乡、逃离大地的那种。我的写作是后退的,选择一种当代作家抛弃掉的题材——回到大地,为失去的故乡写作,挖掘着当代历史与文化的废墟。”于坚说,自己是在废墟上写作。

于坚已经写了半个世纪了,诗歌、散文、小说、评论等,笔耕不辍。他每天过着极其规律的生活:5点起床开始写作,中午小睡,下午写毛笔字、看书、玩。晚上看一部电影或者听音乐,9点到10点上床睡觉。疫情期间,他宅在家里读书,读中国的孔子,也读意大利的阿甘本,读乔伊斯和兰陵笑笑生,对比着读,发现他们有一个共同点:语言即人。

作为一个诗人,于坚看重语言,与人们在巨大灾变面前常常失语不同,他写了几首有关疫情的诗,发在微博上。就在不久前,他写了一首《医学名词》,在罗列了瑞德西韦、呼吸机等名词后,他写道:“ 云母屏开 /珍珠帘闭/ 防风吹散沉香/ 离情抑郁/ 金褛织硫磺/柏影桂枝交映/ 隶楷行草/ 都很美……”