缅甸佤邦西所村金矿控矿因素与成矿规律研究

刘会嘉*,王庆,韦松佚

文章编号:1672-5603(2020)02-01-4

摘 要 西所村金矿位于佤邦温高县东部,为近年勘查发现的矿床,含7个金矿体,Au品位3.64~6.54×10-6,估算(333+334)金资源量3.7t。本文对该区岩金矿床金成矿地质背景,对区内金矿床特征及与金成矿相关的地层、构造、岩浆岩等控矿条件进行了分析研究,总结了该金矿床成矿规律。

关键词 控矿条件;成礦规律;西所村金矿;佤邦

中图分类号:P618.51 文献标识码:A

Ore Controlling Factors and Metallogenic Regularity of Xishuocun Gold Deposits Wa State Myanmar

Liu Huijia , Wang Qing , Wei Songyi

(Hunan Institute of Geophysical and Geochemical Exploration,Changsha Hunan 410116)

Abstract: The Xisuocun gold deposits is located in the east of Wengao County, Wa State. It was discovered 5 years ago.It is composed of 7gold ore bodies, and the gold grade changes between 3.64~6.54×10-6,the gold resources are 3.7t(333+334).This paper introduces the geological background of gold mineralization in the area, summary and classification of the characteristics of gold deposits in the area. The ore controlling conditions related to gold mineralization, such as strata, structures and magmatic rock, are analyzed and studied. At the same time, the metallogenic characteristics of gold deposits are discussed and summarized.

Keywords: ore control conditions; metallogenic regularity; Xisuocun gold deposits;Wa State

1 成矿地质背景

缅甸佤邦西所村金矿区位于温高县东部,属青藏西印支板块的一个部分,地处掸泰马板块的北部,东面与中国南方-东印支板块搭界。西面与印度板块拼合;掸泰马板块经历了漫长的长距离的一系列重大地质事件,包含长期的漂移、碰撞、缝合、俯冲,以及再分开、再缝合等,形成现在的印支板块独特的构造形态。历经四次板块大构造运动和发展,使掸泰马板块及其邻近地块形成独特的构造单元、沉积建造、岩浆活动和变质特征, 同时伴生丰富和颇具特色的矿产资源。

2 矿床特征

2.1 矿体赋存状态

该金矿床类型为为破碎带蚀变岩型,矿体严格受断裂构造的控制。矿体主要赋存在断裂破碎带的硅化蚀变岩中,硅化破碎带大体呈近南北向分布,局部向西倾斜,矿体主要产于硅化破碎带,其次为其两盘的绢英岩化千枚岩中, 偶见含金、黄铁矿石英细脉与硅化破碎带呈40-60°夹角穿插在围岩里, 但一般无工业价值。

2.2 矿体特征

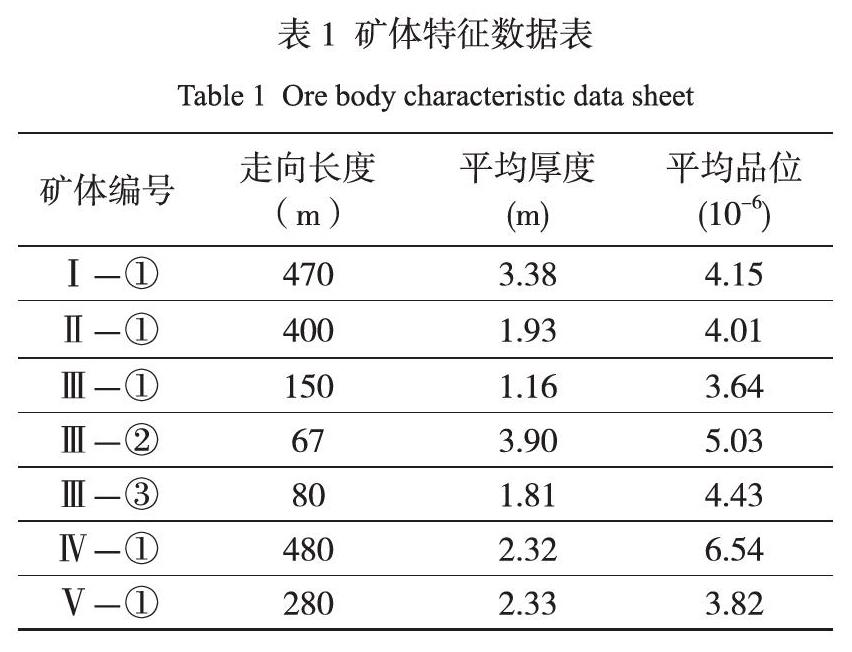

矿体产于一组近南北向的硅化蚀变破碎带中,分别在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ号5条硅化破碎带中,圈定出7个金矿体,倾向W223°~318°,倾角55~73°,走向长 150~480 m,Au品位3.64-6.54×10-6,厚度1.16-3.90m,共估算(333+334)金金属量3.7t,各矿体厚度和品位变化小,属于厚度稳定、品位均匀的矿体[1],矿体特征见表1。

矿体呈脉状、透镜状分布,矿体连续,厚度稳定,局部有分支复合现象,产状较稳定,矿体形态复杂程度为中等。矿体由含金黄铁矿毒砂化交代石英岩、绢英岩化千枚岩、毒砂化交代石英岩、蚀变石英脉组成,与毒砂矿化、黄铁矿化呈正相关,特别是当毒砂、黄铁矿含量高时,则金矿越富集形成高品位。

2.3 矿石特征

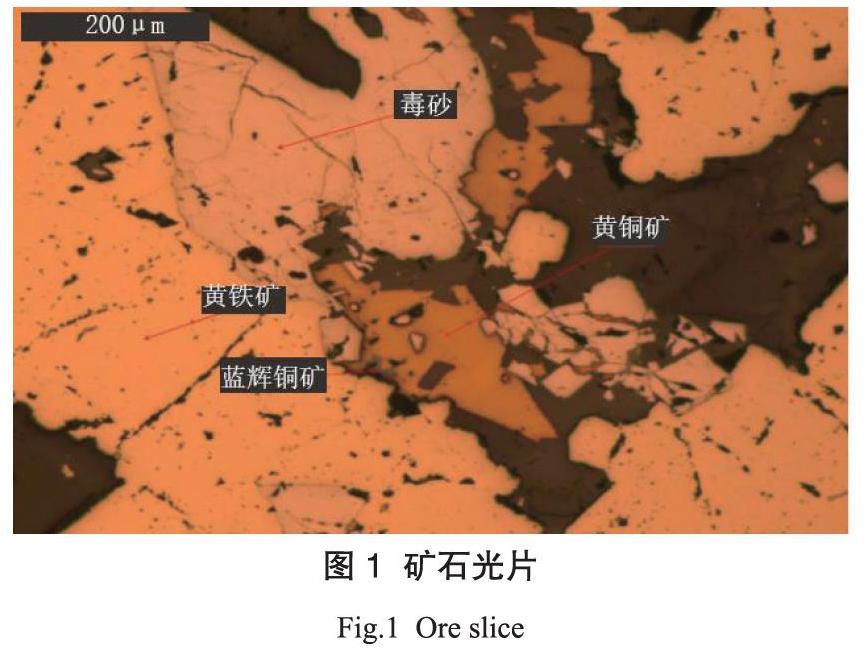

本矿床的物质组分属简单类型。有用矿物为金,脉石矿物为石英、铁白云石、绢云母、绿泥石等。矿石矿物主要是毒砂、黄铁矿,还见少量蓝辉铜矿、黄铜矿(见图1)。

矿石类型主要为石英-自然金矿石、石英-硫化物-自然金矿石。

基质为石英、铁白云石,胶结物为绢云母、绿泥石、毒砂、黄铁矿、蓝辉铜矿、黄铜矿。

矿石结构主要为晶粒结构,其次为动力碎裂结构、交代结构,其中晶粒结构是从气水热液中结晶形成的。

2.4 矿化特征

1)矿化类型

主要是热液蚀变型金矿化。金矿化严格限于构造热液蚀变范围,凡是有热液蚀变的地方一般都有金矿化。地表风化带金的贫化和次生富集普遍,从区内氧化矿的开采可以得到验证。

2)金矿化与蚀变作用

金矿化与各类蚀变密切相关。但不同蚀变作用对金矿化各有差异,部分呈现叠加效应。

①金矿化与硅化

矿体大多都产于发育交代石英岩的硅化带中,说明金矿化规模、强度与硅化的强弱程度密切相关[2]。

②金矿化与黄铁矿化、毒砂化

硫化物主要为黄铁矿、毒砂及少量黄铜矿,与交代石英同期形成,密切共生,均为热液活动期蚀变产物。黄铁矿和毒砂是主要载金矿物,也是金矿化及富金矿体最直接标志。金矿化强弱与硫化物含量呈正相关,硫化物多的部位金矿化程度越高,尤其是毒砂越多矿越富。

③金矿化与绢英岩化

绢英岩化的岩石中含毒砂细脉的均有金矿化,所以绢英岩化是金矿化的标志之一。

3控矿条件

3.1 控矿地层特征

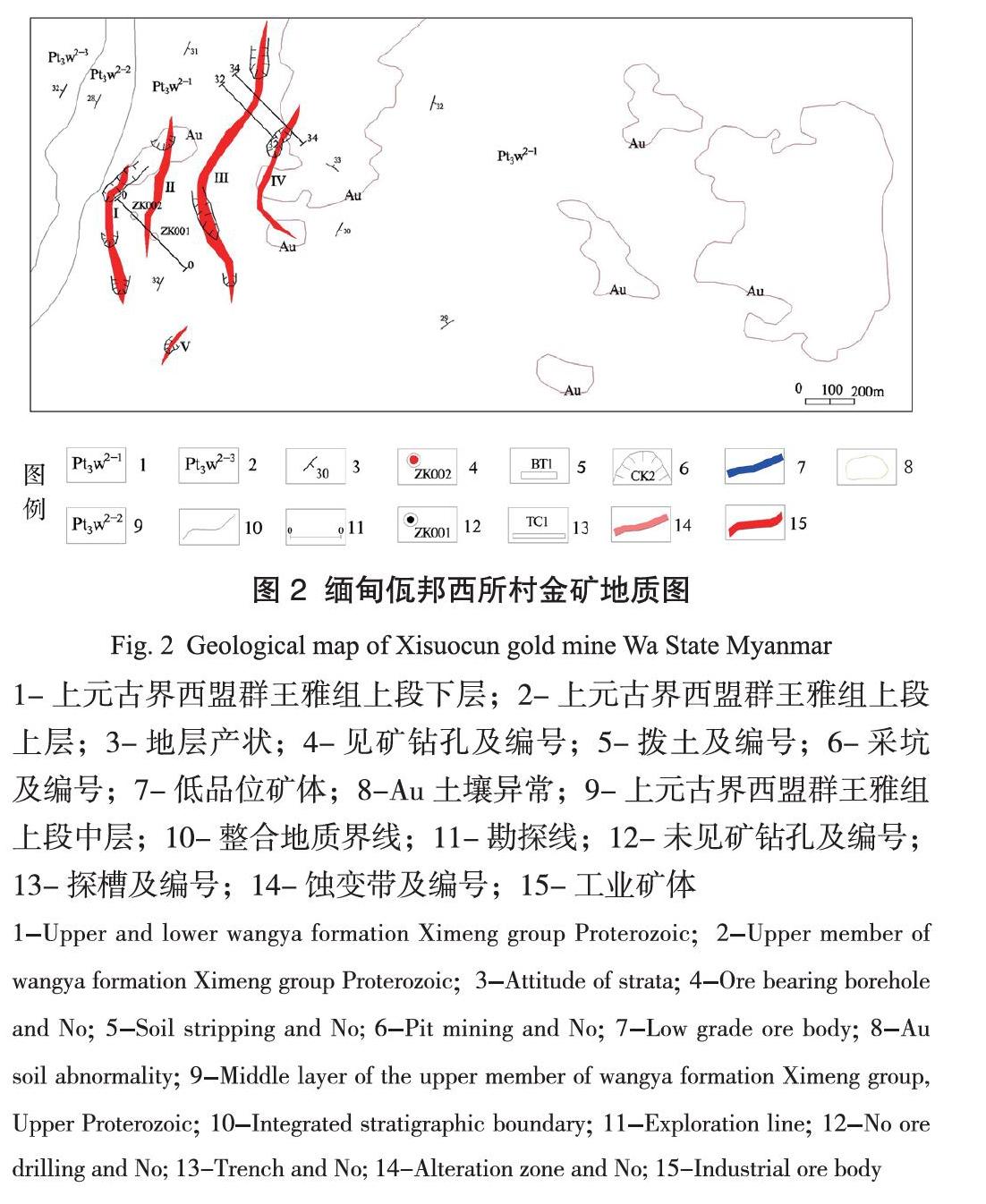

区内出露上元古界西盟群王雅组上段(Pt3w2)的部分岩性段,按其出露的岩性特征,可细分为3个层,分别为王雅组上段下层(Pt3w2-1)、王雅组上段中层(Pt3w2-2)、王雅组上段上层(Pt3w2-3)。王雅组上段下层(Pt3w2-1)岩性为深灰色、灰绿色绢云母千枚岩,绢云母千枚岩显微粒状鳞片变晶结构,千枚状构造,主要矿物成分为绢云母、石英,次为少量绿泥石、铁质、白云母等,局部残留有板岩团块强硅化。王雅组上段中层(Pt3w2-2)岩性为灰黑色含炭千枚岩,含炭千枚岩显微粒状鳞片变晶结构,千枚状构造。矿物成分主要为绢云母、石英,次为炭质及少量绿泥石等。王雅组上段上层(Pt3w2-3)岩性为灰色变质砂岩,变质砂岩变余砂状结构,块状构造。主要矿物成分为石英,次为长石和部分岩屑,硅泥质胶结。

矿化带主要赋存于王雅组上段下层(Pt3w2-1)中一系列近南北向断层破碎带中(图2 ),金矿的部分成矿物质来源于变质基底地层。

3.2 控矿构造特征

矿区位于掸邦—德抹达伊南北向褶皱带的西部,大力梭—孟力阿复式背斜西翼的区域性韧性剪切断裂带上,区域性韧性剪切断裂带走向呈北东东向,长度56Km。区内发育5条断层,为一组近南北压扭性逆冲断裂,出露长度280-1000m,宽度1.2-10.5m,倾向西,倾角55-73°。其上、下断面断续发育,断裂面呈舒缓波状延伸,断面有擦痕,总体比较光滑,局部发育断层泥,1-5cm厚,呈黄色。

矿区金矿体的展布形态及规模受断层破碎带控制,断层破碎带展布方向近南北向,倾向西,与矿体展布方向完全吻合。断层破碎带内岩石经过强烈硅化后形成交代石英岩,富含毒砂,石英、金属矿物、方解石、绿泥石细脉穿插发育,局部仍可清晰见碎裂、碎斑结构,断面附近岩石产生牵引褶皱、挠曲,并发育与断层破碎带平行的一组剪节理,具有绢英岩化。

3.3 围岩蚀变特征

矿体由达工业品位的含金交代石英岩、绢英岩化千枚岩、石英脉组成,根据其产出部位,其顶、底板围岩主要是金矿化弱的绢英岩化千枚岩,其次是金矿化弱的交代石英岩,绢英岩化千枚岩风化后呈显微鳞片粒状变晶结构,千枚状构造、显微褶皱构造,岩石局部较破碎,脉状、团块石英较多。硅化是矿床中发育最普遍的蚀变,硫化物主要为细脉状、浸染状黄铁矿、针状毒砂及少量颗粒状黄铜矿。

4 成矿阶段与成矿规律

4.1 成矿阶段划分

矿区矿物生成经历了一段漫长的时间,期间发生一系列复杂的地质作用过程。矿物之间发生多其次相互穿插、交代反应发生频繁。通过岩矿鉴定,常见毒砂从中心向边缘交代黄铁矿,同时伴有有黄铁矿交代毒砂;有的是毒砂、黄铁矿中包裹黄铜矿;还有细脉状黄铁矿穿插、切割于团块状黄铁矿、毒砂中。初步认为矿区主要金属矿物的生成顺序为:黄铁矿-黄铜矿-毒砂-黄铁矿。

根据矿石的结构、构造、共生组合关系,结合其生成顺序及构造变动和围岩蚀变等特征综合分析,该区矿化大体上分早、中、晚3个阶段。

(1)早期硅化阶段: 硅化强烈且普遍存在,微晶—隐晶质的硅质交代原岩,局部形成强硅化的次生石英岩,伴随硅化发育浸染状黄铁矿。

(2)中期矿化阶段: 为主要成矿阶段,也是矿化生成过程中最复杂的一个阶段,主要的原生金属硫化物矿物在这期矿化活动后形成。金属矿物的形成,一般需要两个以上的时代,可能伴随多期次且长时期的構造活动,以脉动形式逐步形成,通过不断地活动使矿化多次反复叠加,造成相互交代、相互溶蚀、相互包含和相互穿插切割等现象。

(3)晚期改造阶段: 本期的硅化蚀变是沿矿化层发育的,有成团块状或细脉状不等粒的石英、梳状石英沿裂隙充填,切割硅化角砾岩,部分呈隐晶质的硅质胶结,胶结物有细粒岩石、矿石角砾等各种角砾。晚期改造作用包含构造变动和原生矿石的氧化、淋滤、再富集作用,构造变动使早中期形成的矿石矿物再次被破碎,部分成角砾状矿石; 后者仅见于地表裂隙发育地段,部分黄铁矿和毒砂重结晶形成灰黑色的胶结物,与本期硅化改造阶段相伴随的,有细脉状黄铁矿产出,还有较弱的金矿化和毒砂化。

4.2 成矿规律研究

金矿体受断层破碎带控制,矿体或矿化体主要赋存在断层破碎带的碎裂岩及围岩中,矿体形态、厚度受断层破碎带控制,呈脉状、透镜体状,断层破碎带不只是导矿构造,同时也是容矿构造。金矿体发育的围岩蚀变具有对称分带性的特点,包括硅化、毒砂化、黄铁矿化、碎裂化等各种蚀变具有对称分带性,同时也有不同蚀变作用的叠加而造成的组合分带性,皆与矿化有关。黄铁矿和毒砂是主要的载金矿物,是寻找金矿体最直接标志。金矿化强弱与金属硫化物含量呈正相关性,金属硫化物越多金矿化越好,尤其是毒砂[3]。

7个金矿体品位3.64-6.54×10-6之间,金矿品位的高低与矿化蚀变程度的强弱密切相关:当断层破碎带及围岩蚀强烈时,金品位变富,反之金品位趋于贫化;当蚀变破碎带中黄铁矿化、毒砂矿化发育,且有细小石英脉及石英团块发育时,金品位变富;当蚀变破碎带中碎裂化程度高、颜色混杂,金元素相对更富集。

5 结论

西所村矿区破碎蚀变岩型金矿与中~低温热液及基底老变质岩系-元古界含金岩系有关。变质基底地层为金矿的形成提供了部分矿物质,在后期热液活动中,随着温压升高,岩石脱水,形成具有较高溶解能力的热液,此热液在原岩空隙中广泛活动,萃取其中的金和其他金属物质,迁移过程中发生面型碱质交代作用,在热液成岩过程中,含金溶液初步富集,形成具有一定丰度的“矿源层”。在后期频繁的构造活动中,广泛发育断裂破碎带并使地下热液沿破碎带侵入“矿源层”中,使初始金继续活化,同时热液活动为金活化提供了热源和动力并带来部分金,“矿源层”中的初始金和热液中的金沿着断裂破碎带活动,产生广泛的线型交代,热液蚀作用,形成金矿化。金矿形成经历了后期多期次构造活动的反复作用,金的丰度逐步提高,最后在构造破碎带中形成蚀变岩型金矿。整个成矿过程处于强烈的构造活动中,岩石受到破碎形成破碎带,含矿流体向破碎带迁移、沉淀并形成广泛的热液蚀变,形成破碎蚀变岩型金矿床[4]。

参考文献/References

[1]云南省地质矿产局区域地质调查队,云南省孟连幅1:20万区域地质调查报告[R],云南省地质矿产局区域地质调查队,1982年12月.

[2]谢方银.缅甸佤邦温高县找矿靶区圈定及化探异常意义[J].云南地质,2012,31(04):501-503.

[3]彭恩生,孙振家.脉状矿床成矿构造研究[M].长沙,中南工业大学出版社,1994.

[4]薛步高.云南金矿带划分及成矿规律[J].云南地质,2008(03):261-277.