基于MapGis K10平台的张家界市中心城区三维地质模型建立

潘卓,邓波,李嘉宝

文章编号:1672-5603(2020)02-74-6

摘 要 张家界地貌以山地丘陵为主,地质条件复杂,地质资料稀缺,存在发生地质灾害的隐患。摸清本区的地质构造,建立张家界中心城区三维地质模型,能够为中心城区深部地质特征研究提供参考依据。本论文以湖南省财政项目—《张家界城市地质环境综合调查评价》成果为依托,全面收集工作区内的基岩地质图件、第四系地质图件、钻孔数据等资料,对中心城区地质环境条件进行系统分析研究,基于mapgis k10平台的三维地质建模功能,建立张家界中心城区81.74km2的三维地质模型。

关键词 三维地质建模;mapgis k10;交互建模;分区图自动建模

中图分类号:P628 文献标识码:A

Establish Of Three-dimensional Geological Model in Zhangjiajie's Central Urban Area Based on MapGis K10 Platform

Pan Zhuo, Deng Bo, Li Jiabao

(Natural Resources Affairs Center of Hunan Province,Changsha Hunan 410004)

Abstract: In Zhangjiajie city, landscape is dominated by mountain and hill, geological conditions are complex and geological data is scarce, there are hidden danger of geological hazards occurred. Surveying regional geological structure and establishing three-dimensional geological model in central urban area of Zhangjiajie city can provide a reference basis for study on deep geological characteristics of central urban area. Based on the financial project of Hunan Province "comprehensive investigation and evaluation of urban geological environment in Zhangjiajie", this paper comprehensively collects data of bedrock geological map, Quaternary geological map and borehole data in the working area, and systematically analyzes and researches the geological environment conditions in the central urban area. And the three-dimensional geological model of 81.74km2 in central urban area of the Zhangjiajie has been built by using the three-dimensional geological modeling function of the MAPGIS K10 platform.

Keywords: three-dimensional geological modeling; mapgis k10; interactive modeling; automatic modeling of partition map

0 引言

在三維可视化和地质建模方面的研究中,发达国家起步较早,早在1987年Calson E.就从地质学的角度提出了地下空间结构的三维概念模型[1]。1989年Bak、Smith和Raper提出地学信息的三维表达形式。国外相继出现了很多成熟三维地质软件[2] [3],如澳大利亚的Surpac,美国的M-KEagles等。而国内在2005年城市地质调查试点工作开展后,相继有6个城市建立了三维可视化信息平台及三维地质模型。

该类型服务平台以服务城市经济社会可持续发展为宗旨,在充分整合已有地质成果的基础上,以mapgis为平台,尽可能扩大了信息类地质资料社会化公益性服务的范围,提升了公益性地质资料的服务水平。

本论文主要是探讨在mapgis K10平台下,利用城市地质环境调查成果建立张家界中心城区三维地质模型的思路,所遇到的相应问题及解决方式。

1 管理服务系统及三维地质建模概述

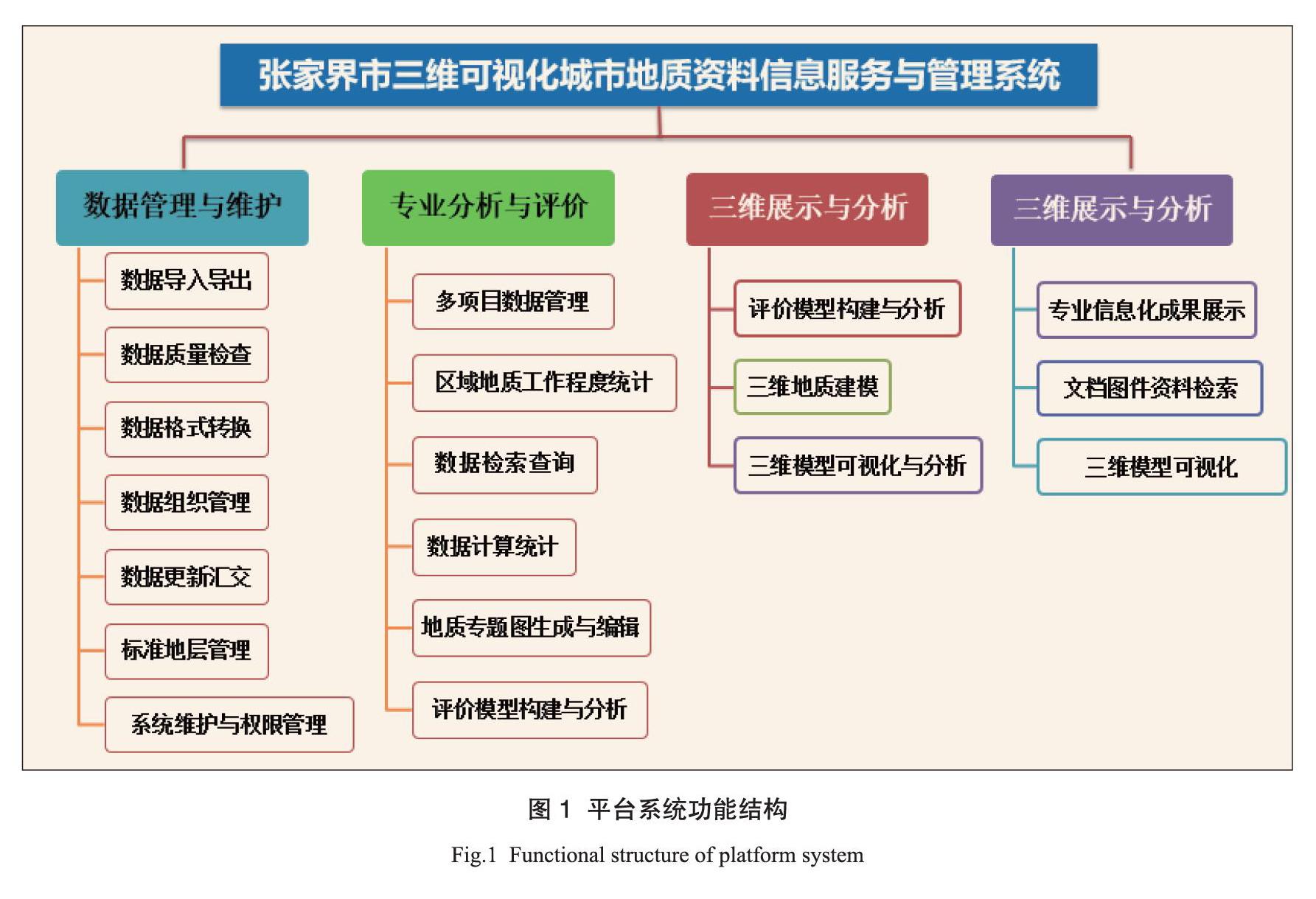

张家界市三维可视化城市地质信息管理与服务系统是基于中地公司mapgis K10平台而开发,集成了张家界市多年来的地质成果资料,建立了张家界市城市地质环境调查成果数据库,将地质调查工作与信息化相融合,采用B/S和C/S相结合的模式,所研发的信息系统能够服务于社会公众、专业人员和政府管理人员,增强了城市地质服务于城市规划、建设与管理的快速反应能力,并可提供城市规划与选址、地下资源开发、地质灾害防治等方面的基础地质信息。

三维地质建模属于该系统中的三维展示与分析子系统,其作用主要是区别地质成果以往的二维表达方式,通过张家界城市地质多专业数据,实现三维地质模型的构建,让成果表达更直观,让分析过程更简单,见图1。

2 建模区简介

建模区范围包含了规划城市建成区及部分中心城区城市建设发展区,范围内北至沙堤,南至焦柳铁路,东至阳湖坪组团,西至枫香岗组团,面积81.74km2。

建模区内基岩地层由老至新出露主要有震旦系、寒武系、奥陶系、志留系、白垩系。第四系地层以白水江组及橘子洲组为主。区内构造发育不强烈,无活动断裂。

建模区内主要地质环境问题包括特殊类土、地质灾害及岩溶地质问题。特殊类土主要是指淤泥质土,该类土主要是分布在永定、荷花及阳湖坪组团离澧水河较近的范围内,在建筑物荷载的作用下容易发生不均匀下沉和大量下沉,而且下沉缓慢,完成下沉的时间长。地质灾害主要指滑坡与崩塌。岩溶地质问题主要有岩溶塌陷、溶洞坍塌及岩溶渗漏。

3 建模区三维地质建模

3.1 建模思路与方法

本次三维地质建模功能主要是基于张家界城市地质多源专业数据,实现三维地质模型的构建,包括工程地质模型、基础地质模型、水文地质模型。本次工作建模软件是武汉中地公司开发的“张家界市三维可视化城市地质资料信息服务与管理系统”,针对于建模区情况选择以下两种建模方法。

3.1.1 交互式建模

交互式建模法,是基于交叉剖面的半自动交互式建模,需要根据钻孔建立三维地质剖面图。其优点是可以解决复杂的地层结构例如断层、透镜体等问题,即在相应的单元格原件构造等问题采用人工干预处理,该半自动的建模方式更能够接近实际情况;缺点是建模过程较繁琐,建模消耗时间长,不易于模型的修改。

张家界地区结合地形地质图进行建模的这种方式在国内属于第二例,本次采用的交叉网格建模,对于剖面要求更高,建模难度更大。建模中有相当大的工作量是在前期数据处理上,以下是建模流程,见图2。

这种方法最大的创新之处是结合了垂向地质数据(地质剖面)和水平向地质数据(平面地质图)。在以往的城市地质建模过程中,通常只使用了垂向地质数据,而平面地质图基本只是作为建模过程中的一个参考数据,平面地质图的作用并没有完全发挥出来,其实在这种建模过程中,平面地质图中包含的地质信息大部分都被舍弃掉了。而本次交叉网格建模法则完全消除了这种弊端,也基本解决了丘陵地区复杂地质条件下难以客观真实表达地层接触关系、地层之间易穿插、地表高程和地质情况表达严重失真等三维空间地学数据库的建库难题,大大提高了模型的精度。

此外,针对张家界的地质环境条件及相应的需求,我们也提供了一些特殊的功能,如通过剖面约束地质面作为模型的顶面进行建模、相交剖面自动分割、三维捕捉等。

3.1.2 分区图自动建模

分区图自动建模是一种利用钻孔数据和地层平面分布图结合的建模方式,优点是简易方便,适合于模型范围不大、钻孔资料分布均匀、地质条件相对简单的情况。以下是建模流程,见图3。

3.2 建模成果

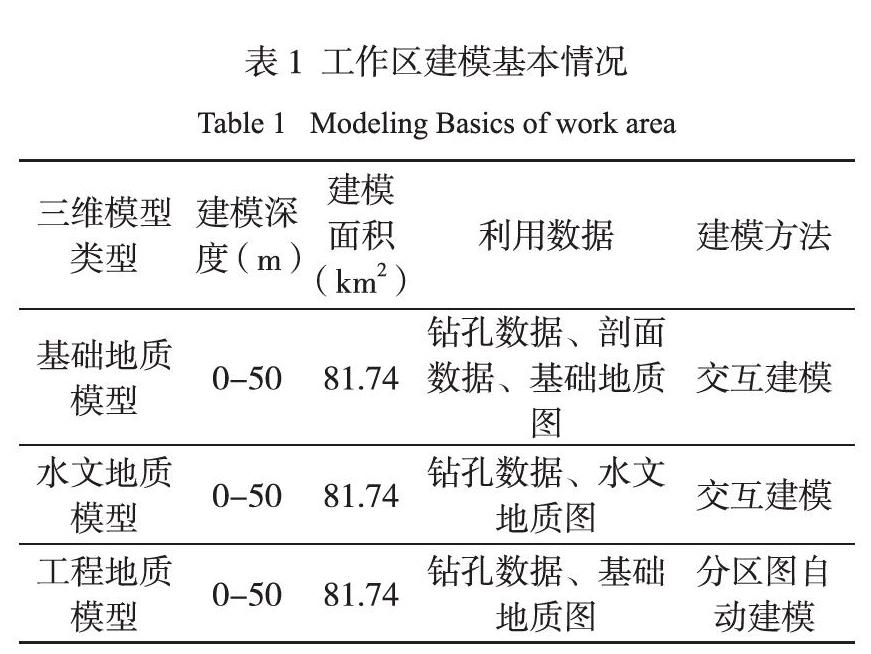

考虑到建模区地层的较复杂性,针对工程地质模型、基础地层模型、水文地质模型、地质灾害模型采用不同的建模方式。基本情况见表1。考虑到张家界地下空间开发利用深度,建模深度均为地面向下至-50米。

3.2.1 基础地质模型

按照交互式建模方法,大致按照45°、135°走向,1.5-2km一条典型区域地质剖面,约1000m一个标准钻孔的网度,利用实测剖面、收集钻孔点,完成标准剖面21条,剖面线总长度135.68km,建模深度为0-50m,详见剖面线分布图和基础地质模型图。这21条剖面将建模区划分为66个三维单元格。项目组完成所有三维单元格,最终合并单元格完成建模区基础地质模型,可以看出建模区上覆为第四系松散层,下伏地层为基岩。如图4所示。

3.2.2 水文地质模型

同样采取的是交互式建模的方式,含水性与地层岩性相关,在完成张家界中心建模区基础地质三维模型的基础之上,只需利用软件中“地质体合并”和“地质体切割”的功能,将同一含水性的地质块体合并、将不同含水性的地质块体分割即可。本模型基本能反映出城区范围内的水文地质情况,如图5所示。

3.2.3 工程地质模型

由于本次收集的钻孔数量有限,质量参差不齐,区域内钻孔分布不均,划分地层较多,不宜采用剖面法建模,项目组慎重考虑后,最终采用分区图自动建模法建立工作区范围内的工程地质模型,图6所示。建模方法已在上文中进行描述,在此不再赘述。

3.2.4 建模成果总结

基于多约束条件的交互建模法建成了基础地质模型和水文地质模型:在建立三维空间地质数据库时,充分利用计算机的处理和计算能力,对交互建模技术进行效率优化和改进。以剖面为基础,结合1:5万区域地质图形成了三维空间地质数据库。建模数据源不仅仅有传统的城市地质建模所用的大量工程地质钻孔,还结合了地质图和地表高精度DEM数据的严格约束,这种建模方法大大提高了模型的精度和可视化效果,所以建成的三维数据库的地表地质分区是和1:5万地质图完全一致的,也具有真實的地形起伏。

基于分区图自动建模法建成了工程地质模型:基于钻孔数据、地层分区数据、地表DEM数据构建的工程地质模型,具有真实的地形起伏,而且兼备模型更新快,建模效率高等优势,为后续钻孔补充后重新建模提供了便利。

3.3 关键技术

3.3.1 地质资料空白区处理

建模中针对于本项目资料收集的实际情况,在资料空白区没有补勘,而是在绘制剖面时遇到即定剖面线方向没有钻孔,而其附近有重要孔时,则在附近选取重要孔代替或根据实际情况绘制虚拟钻孔,并采用画折线的方式绘制标准剖面。为了方便构建地质块体,剖面折线的弯折处尽量不形成明显的锐角。

3.3.2 重要钻孔筛选处理

工程地质钻孔选取的原则是:坐标明确的钻孔;天然露头所形成的虚拟钻孔;工程地质勘察报告中明确的控制性钻孔;深度达到了基岩的钻孔或钻孔深度大于等于20m的钻孔;报告中有试验信息的钻孔;出现有特殊性土、全风化岩、采空区、溶洞、断层、软弱层等的钻孔;区域地质图上地层边界处及地层区域范围内的约束性钻孔;重要线型工程的钻孔,比如高速公路,符合以上条件的全部选为建模区域的重要钻孔。本次共收集整理1349个钻孔纸质信息,入库462个并进行标准化处理(后续还在不断加入标准化钻孔)。

3.3.3 地层标准化原则及问题处理

为了构建模型时系统插值准确,模型合理,不同的模型需要建立不同的标准地层,针对于张家界三套主要模型构建了三套标准地层—基础地质、工程地质、水文地质分层标准。

工程地质重要钻孔标准化主要依据《工程地质手册》及《分层标准》中编制的“三维空间数据库建设—工程地质分层标准”,土体按照地层岩性采取三级划分的原则;基础地质依据《湖南省1:25万地质图地层岩性简介》按照地层时代划分到组;水文地质按照岩性及富水性划分。

建模过程中,针对以下5个问题制定了相应的处理办法:

1、遇到比较薄的地层不方便建模。处理办法:除淤泥、淤泥质土等特殊地质情况外,暂定厚度小于10cm的地层可与下一层地层合并。2、亚粘土标准化的处理办法:标准化时处理为“粉质粘土”。3、轻亚粘土标准化的处理办法:轻亚粘土亦称亚砂土,标准化时处理为“粉土”。4、淤泥质粉质粘土标准化的处理办法:标准化时处理为“淤泥质土”。5、遇到钻孔反应的地层时代与区域地质图不符的情况,原则上依据区域地质图为准,再查周围工程项目的勘查情况确定。

3.3.4 地表模型的建立

工作区地势总体上是南北高、中间低。北部为低山丘岗,南部为中低山区;中部为蜿蜒东流的澧水河及其阶地,其地势较平坦。我们利用数字高程模型(DEM)加遥感影像图模拟地表模型,展示效果直观逼真,更接近于实际情况。如图7所示。

4 建议及展望

4.1 建议

1、提高地质信息精度,深挖地质应用

本次系统建设过程中,提出了多约束条件的钻孔交叉剖面法进行三维空间地质数据库建设,将三维GIS技术与地质数据相结合,提高了地质数据三维地质模型的使用价值,但是由于三维地质模型精度限制,加上地质条件的不确定性,在地质方面的因素存在一定的误差。为了能够更加充分有效的利用GIS技术、计算机技术解决地质问题更好的为城市建设提供服务,在今后工作中需要完善地质因素参与相关评价的算法研究,提高计算精度,进一步挖掘地质模型应用价值。

2、完善数据更新机制,保障应用时效性

随着今后地质调查工作的推进,钻孔数和其他地质资料的不断更新,对三维空间地质数据库的更新需要一定的投入,这样地下的三维地质结构模型精度不断提升,一方面有利于真实反映地下地质情况,为工程建设提供三维可视化决策分析作用;另一方面还可以考虑将工程地质三维结构模型作为地下空间评价因子,精度的不断提高,有利于地下空间适宜性评价精度的提高,为地下空间的开发利用提供更具有时效性的应用。

4.2 展望

尽管当前三维地质建模还存在不少难题,但技术和经济趋势正朝着减少这些阻碍的方向发展。伴随着二维GIS在地质环境领域中的应用缺陷,三维GIS的研发和应用已成为GIS领域的一个研究热点,三维地质建模正是三维GIS在地学领域的具体应用。

随着社会对于可持续发展的期望及环境保护对复杂模型提出的更高要求,未来地质建模和地下可视化无疑将被应用于更多的工程和满足用户需求与期望的决策中,可以说,地质建模和可视化的前景是不可限量的。

参考文献/References

[1]毛善君.灰色地理信息系统:动态修正地质空间数据的理论和技术[J].北京大学学报(自然科学版),2002.38(4):556-562.

[2]Petrel.The Manual of Petrel[M].Schlumberger Office,2004.

[3]RockWare. The Manual of RockWorks[M]. RockWare,Inc,2006.

[4] 湖南省張家界市区水文地质工程地质环境地质综合勘查报告[R].地矿部湖南地质矿产勘查开发局,1996.10.

[5] 湖南省张家界市区地质灾害调查成果报告[R].湖南省地质环境监测总站,2006.3.