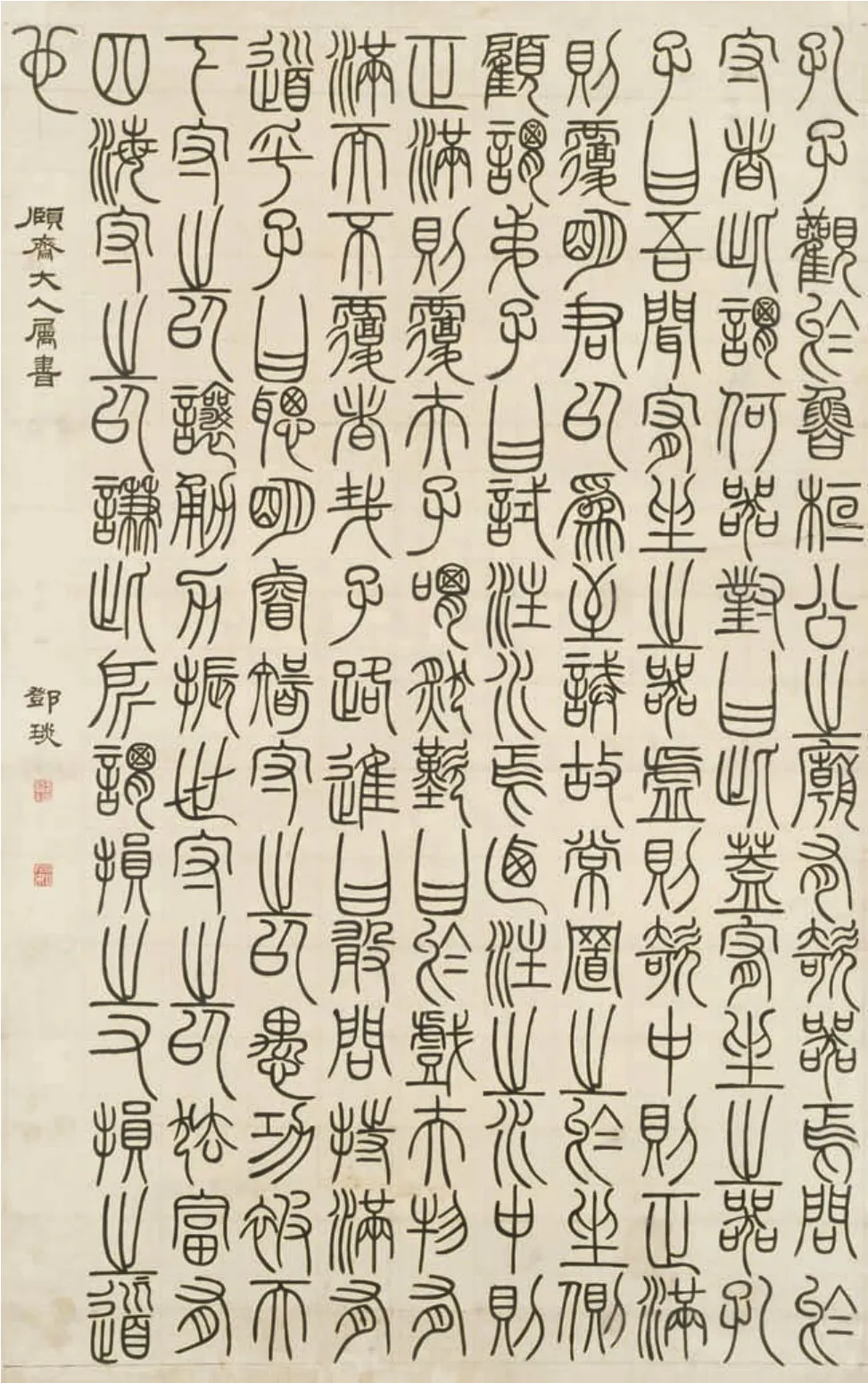

清中期“阳湖派”学人对邓石如篆书的推崇考略

文/黄楚涵

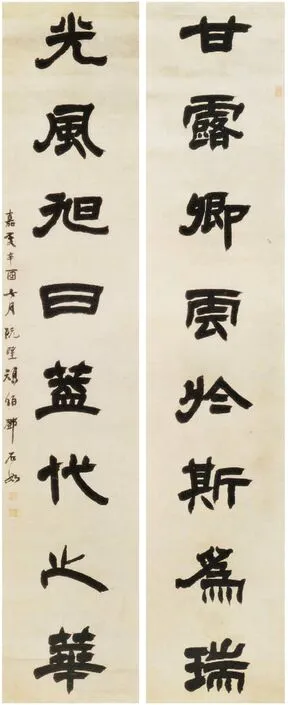

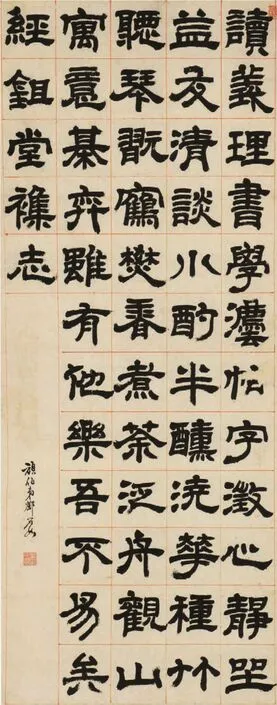

清 邓石如 甘露光风八言联 173cm×34cm×2 纸本

“阳湖派”是由清中期活跃在常州阳湖、武进一带的文人组成的地域性文学流派,曹虹《阳湖文派研究》中将其定义为以友朋切磋为主要组织手段的“一个意趣相投的文学交游圈”1。这些文人具有多重身份,除了在古文创作中有所造诣外,他们多为经学大师,又对书法有所涉猎。在早些时候,作为先导者的洪亮吉、孙星衍便是清中期具有代表性的习篆者,是全国性的经学家。他们所在的金石小学家群体为研究经史而广泛接触金石碑版、《说文》等与篆书相关文献资料,对于篆字的书写亦愈频繁,逐渐成为治学之余的兴趣所在。在学术活动影响下,形成了重视字法的正误、作篆合于《说文》六书;承清初王澍取法“二李”等篆书艺术观念,此时的作篆观念更重于学养的浸润。而“阳湖派”的主力军张惠言、李兆洛及后学,他们亦多是经学大家,在常州地区今文经学肇兴背景下,成为接受并推崇邓石如的主要群体。邓石如于篆书,不同于学者们因治经而习篆,用学术活动来提升对于篆字的学养,而是注重碑版的直观感受来临习,创作出“二李”风格之外的篆书。当他被“阳湖派”学人接受并推崇时,说明了当时对于篆书的审美,时人的艺术观念已然发生了转变。今从“阳湖派”的主力军张惠言、李兆洛等学人与邓石如的交游展开,对这一群体中多数学人推崇邓石如篆书的现象做简要考略。同时,兼及探讨清中期常州地区的学术环境对推崇邓石如篆书的影响。这对探究邓石如登上历史舞台后,清中期篆书艺术观念产生的转变具有重要的意义。

一、“阳湖派”学人对邓石如的推崇

(一)张惠言发现及举荐邓石如

据载,张惠言与邓石如订交于乾隆五十年(1785),“安徽邓石如至歙县卖字,为张惠言所惊赏,从学篆”。2此为张惠言《茗柯文补编》中所记载,且在该著述中,张惠言《跋邓石如八分书后》一文中有言:“怀宁邓布衣石如,工为小篆八分,乾隆五十年,余遇之于歙县。”3关于邓石如与张惠言的订交,穆孝天、许佳琼认为应是乾隆四十七年(1782),经考辨,笔者认为该说法有待商榷,故取“邓石如与张惠言订交于乾隆五十年(1785)”,于贾肆偶见之说4。随后张惠言从邓学篆。

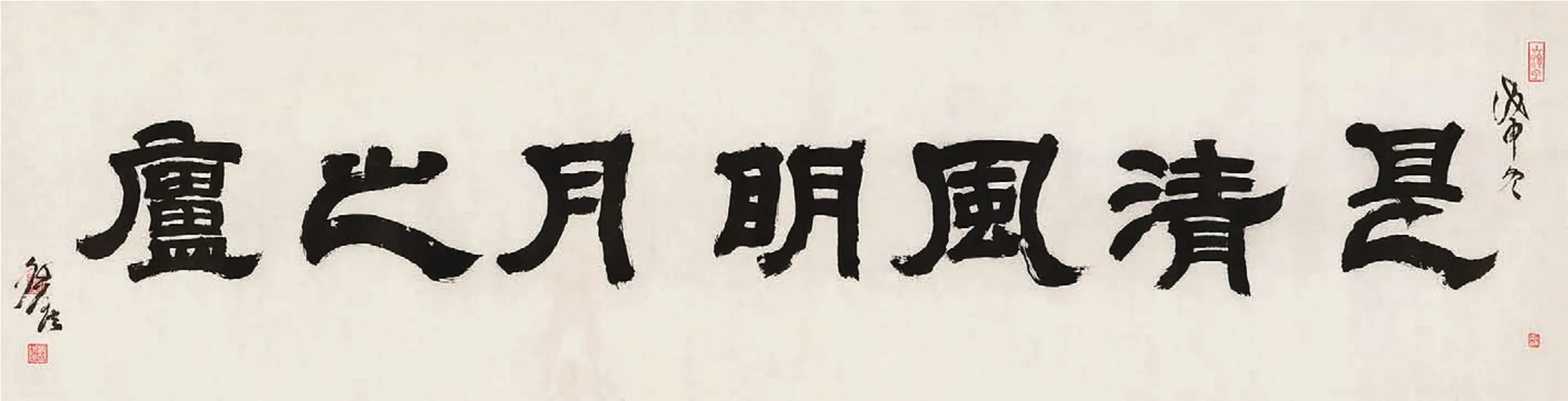

清 邓石如 是清风明月之庐 42.5cm×168cm 纸本

张惠言与邓石如相遇时,正值张惠言馆于金榜家。金榜5,其传中言:“师事江永,友戴震,著《礼笺》十卷……榜治礼最尊康成,然博稽而精思,慎求而能断。”6乾隆五十年,张惠言因主治《易》《礼》之学,馆于歙县皖派学人金榜家,因习篆之故而被金榜所看中,当时,正值邓石如“游黄山至歙,鬻粥于贾肆”7,一日张惠言偶然在市集上见到邓石如的书法,这一遇便间接促成了对于邓石如的举荐。据《完白山人传》记载,张惠言回到金榜家中遂言及此事,邓石如的书艺随即受到金榜的重视:

编修见山人书于市,归语修撰曰:“今日得见上蔡真迹!”修撰惊问语,以故遂冒雨偕诣山人于市侧荒寺,修撰即备礼客山人。修撰家庙甚壮丽,其楹皆贞石,而刻联及悬额,修撰精心写作,盖百易而后定,谓莫能加于此也。及见山人书,即鸠匠斫其额,而石楹既竖,不便磨冶,架屋而卧楹,请山人书之,刻成乃重建,其倾服至此。8

近年来,虽有学者提出《完白山人传》似有浮夸、不实之处,但笔者认为金榜对于邓石如的赏识应该是真实存在的,邓石如才会在其去世时为其作挽联。张惠言因对篆法有所熟稔,故对邓石如的书法有所见地,在此一遇之前,张惠言本深究秦篆,在恽敬为其所作的《张皋文墓志铭》中便可得知他的篆法:

初学李阳冰,后学汉碑额及石鼓文,尝曰“少温言篆书如铁石陷入屋壁,此最精晋书篆势”是晋人语,非蔡中郎语也。9

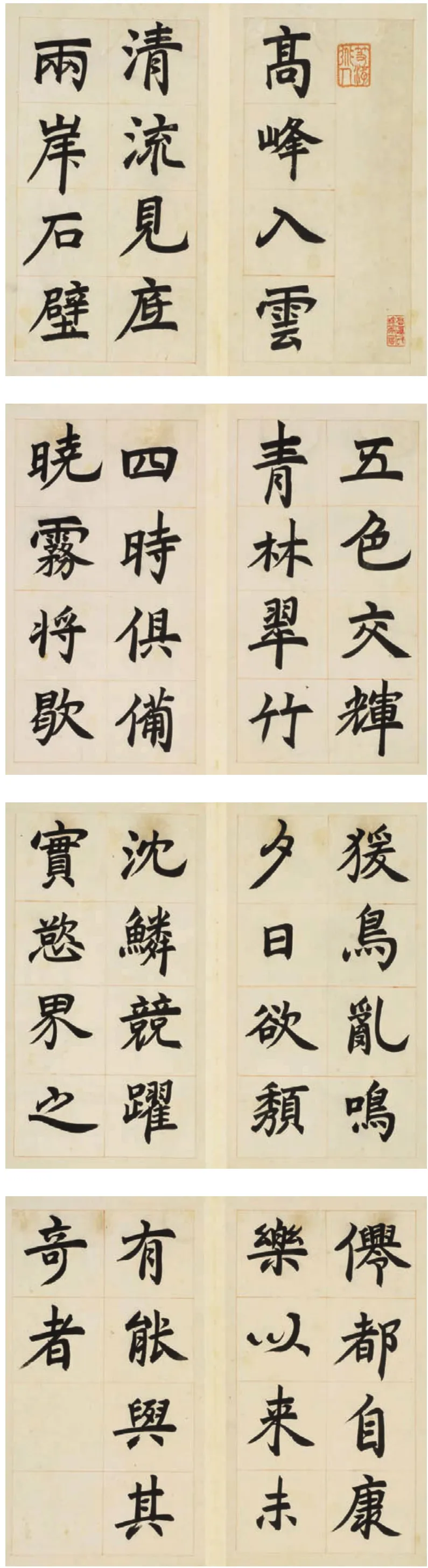

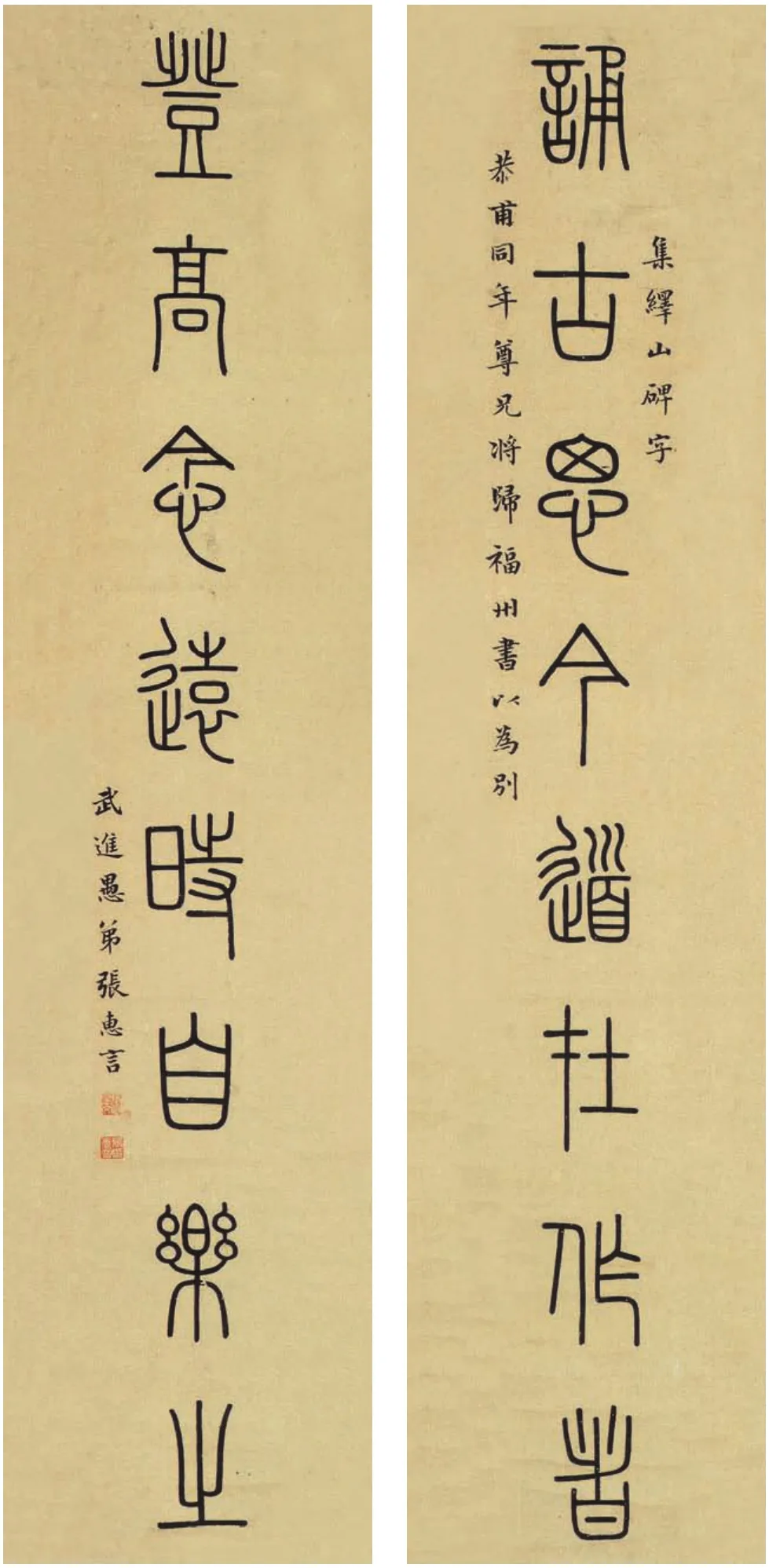

在现藏于常州博物馆的张惠言《篆书八言联》中,有燕山德林识:

完白山人六书得自皋文先生口传心授,足成上下千载之冠。先生晚年愈功力逾高深,入石鼓神境,是联以大篆古意结小篆之体,诚可寿石名世。虽山人亦有望而弗及者也。同治庚午八月,后学燕山德林识。10

此言虽有过誉之处,言其篆“虽山人亦有望而弗及者”,但一定程度上也肯定了张惠言篆书从古而来。金榜在听完张惠言对邓石如的称赞后将其延至家中,事实上,张惠言篆书师法的转变就得益于在金榜家从邓石如习篆一年。后金榜将邓石如举荐给太子太傅户部尚书曹文埴11。

同年,邓石如作小篆八分书赠张惠言,后张惠言则专门作文《跋邓石如八分书后》以记其事:

怀宁邓布衣石如,工为小篆八分,乾隆五十年余遇之于歙县,此卷其时所书也。余之知为篆书由识石如,石如之书一以古作者为法,其辞辟俗鄙,廓如也。尝一至京师,京师之名能书者,争摈斥之,嘿嘿以去,海内知重其书者,数人而已。……凡事得其所从入,然后可以决是非,为书且然,而况其进焉者与?12

邓石如京师之遇,若据《完白山人传》论之,其实是在金榜将其举荐给曹文埴之后,因该跋为后作,故言及此事。

《完白山人传》就曹文埴邀邓石如进京一事做了细致的描写,对于邓石如与曹文埴进京细节上的考辨、时间先后已有学者提出质疑,且认为邓石如“独戴草笠,靸芒鞋,策驴,后文敏三日行”13是包世臣对于邓石如布衣形象的过分渲染。不过,对于曹文埴举荐其入京之事尚无明确材料予以反驳,故不能武断地否认其存在。曹文埴五十二年时在家养其母,已加太子太保,后又接圣旨意诣京师祝寿:“五十五年,文埴诣京师祝嘏,上赐文埴母大缎、貂皮。”14可见文埴公当时深得圣好。邓石如只身入京本身不具有太大的可能性,曹文埴在京中又有一定的地位和交友圈,所以凭借曹文埴入京是有可能的。

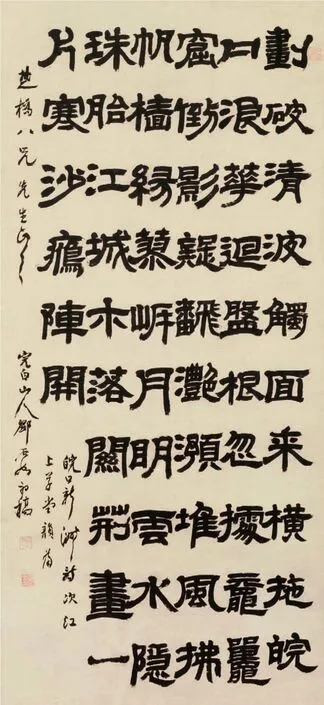

清 邓石如 新洲诗 134.7cm×62.6cm 故宫博物院藏

乾隆五十二年(1787),张惠言会礼部试,中中正榜,又考取景山宫官学教习,遂游京中。乾隆五十五年(1790),于京中为邓石如作《邓石如篆势赋》,《茗柯文初编》有载:“安徽邓石如过鲁入都会先生,此际为作《邓石如篆势赋》。”15在该赋中,张惠言不仅提出了对篆书发展历程的看法,对当朝篆法之师李阳冰亦提出了看法,他认为李阳冰的篆书为“虫蚀鸟步”16,同时对其因刻工不佳而显妍媚的篆字颇有微词,对邓石如的篆书推崇备至。随后,张惠言在乾隆五十六年(1791)作《望江南花赋》,同附于《与钱鲁斯书》后,让钱鲁斯17指点其文采,更有意向钱鲁斯推重邓石如之书。在信中,张惠言说道:“当世能篆书者,有怀宁邓石如,字顽伯。”18但同时又为其怀才不遇而感慨:

石如为之甚工,其人拓落,又无他才,众人见其容貌,因而轻之,不足以振其所学,不有大君子奋起一世,兴张正术,六体之势恐遂湮绝可不衰也。19

时邓石如在扬州,钱鲁斯曾自说“欲以三年之力专学篆书”,于是张惠言让钱鲁斯“或扁舟过江,一见相语”,似有促其见面相切磋之意。20

由此看来,张惠言对于篆书的属意倾向以及对邓石如篆书的推崇是十分明了的。尽管从张惠言在市集上对邓石如的偶然发现,再到金榜、乃至曹文埴向京师举荐其人其书,其结果是“京师之名能书者,争摈斥之”,而邓石如只能“嘿嘿以去”。但在此过程中,无论是张惠言出于惜才和景仰,作文、作赋推崇他,还是因金榜身为治经名士,又有“吾歙显学,首推金辅之、程瑶田”21的学术地位,为其书艺宣传所造成的影响力,都多多少少为其声名传播做了铺垫。而曹文埴将邓石如“延入让上座,遍赞于诸公曰:‘此江南高士邓先生也,其四体书皆为国朝第一’”22。刘墉及陆锡熊见其书后皆惊叹“千数百年无此作”23,都是十分高的礼遇及赞誉。如果这也被认为是包世臣的夸大之词,就不禁令人发问:凭曹文埴在京中的影响力,及张惠言当时在京中任职且与邓有过会面,难道不足以在京中传播其声名吗?笔者认为,未必不能。只是当时邓石如可能还未被广泛地接受,特别是京中翁方纲之类的学者。包世臣言及的称赞之词或许有所夸大,暂不得知,但不可就此否定邓石如书艺声名在京中传开的可能。

张惠言毕生虽致力于经史研究、文学创作,然提到清代中期的篆书发展,却不能略过他来谈。邓石如登上清中期篆书历史舞台,有他一份功劳,他对邓石如的推崇及从学在一定程度上反映了清人对篆书艺术审美的转变。且考虑到近年来对《完白山人传》的真实性已有学者提出质疑,所以将张惠言发现及举荐邓石如单列一点来谈。

(二)“阳湖派”学人与邓石如的关系略论

邓石如常年往来于常州、扬州、南京等地,“阳湖派”文人与邓石如的关系紧密,除张惠言外,张琦、李兆洛、恽敬、左辅亦均与邓石如交游。吴育虽与邓石如无晤面之缘,然吴育是包世臣的朋友,也与包论邓,在作篆上追随其篆法的精髓。

张惠言弟张琦24,也是“阳湖派”后学中的一员,因兄长与邓石如的来往使他与邓交情甚笃,邓石如曾为其作《隶书颜氏家训》。同时,包世臣之所以得闻邓石如名,将邓石如的书法推向顶峰,还从张琦处始,“嘉庆庚申秋,识阳湖张琦翰风于白门”25,庚申为嘉庆五年(1800),而包世臣与邓石如于嘉庆七年(1802)秋,他在《艺舟双楫》中提到:“余始闻山人名自翰风”26。并且,包世臣从与邓石如相识向其拜师到邓石如过世期间只见过寥寥几面,甚至最后一面也错过了,而张琦在此间充当他们的传话筒。据包世臣回忆:

(嘉庆九年)山人得家书促归里,乃买舟回扬,访余于天心墩,而余适去东台,山人俟余至十二月初八,乃语翰风曰:“岁尽矣,去家尚千里,吾不及终待慎伯矣。”27

同时,张琦亦有诗《邓完白石如自山左归皖,道过扬州乘夜访晤,黯然有作》以抒怀:“一作新安别,相思五燠寒。篝灯重晤语,亲故半凋残。垂老游还壮,依人势倍难。临歧数行泪,能得几回弹。”28

李兆洛对邓石如的推崇在其为邓石如所作的《邓君石如墓志铭》中已卓然可见,在该墓志铭中,他对邓石如家学颇有赞赏:“自祖以上,皆潜德不耀而学行笃实。”29并回忆其一生所遇。其铭曰:“望之峋峋,即之肫肫,综之纭纭,理之彬彬。一以为古异,一以为今淳。是匪其书?是唯其人?有云轮囷,来覆斯窀。”30私以为,此语不仅称赞其书,亦称赞其人。他慨叹邓石如书尽显高古之气,其人亦然。邓石如的篆书及其人于当时受到众多评议,看法不一,李兆洛则认为,其非另类与故作奇异,实尽显谦谦君子之态,在他心里,邓石如的形象如云盘曲般硕大。

因邓石如常来往于扬州、常州、金陵、盐城、江阴等地,与李兆洛常聚首谈论书艺,去世前一年秋,还到常州李兆洛书塾里停留多日。在邓石如过世后,李兆洛致力于传其学行,《艺舟双楫》载邓石如:

有书百轴存于家,又有百轴付怀宁大观亭僧悟本,闻悟本守之甚慎,申耆亦藏山人各体书,精良者二十帧,议勒石以永其传。31

注释:

1曹虹《阳湖文派研究》,72页,中华书局,1996年。

2张慧剑编著《明清江苏文人年表》,1232页,上海古籍出版社,2008年。

3清·张惠言《茗柯文补编》,补编卷上,四部丛刊景清道光本。

4据穆孝天、许佳琼所著1988年版《邓石如研究资料》中为邓石如所编年谱来看,其将邓石如与张惠言相识列为“乾隆四十七年(1782),编修张惠言时馆金榜家,因是得与石如相识,并从石如学篆法一年”。这一说法的成立是基于编者依据邓石如与金榜的订交来推断。金榜与邓石如订交有三说,一为以上张惠言《茗柯文补编》所载,二为王灼说,三为邓石如自言。(王灼说:甲辰乙己之交,予馆于歙,归安丁杰亦在歙,一日过于曰:“子之乡邓某者,听其郁郁居此乎。……明日,吾与子偕石如过往檠斋(金榜)。”檠斋见石如书,果惊叹曰:“君李阳冰后一人也。”邓石如自谓:“程葺翁征君介而来见。”)穆孝天、许佳琼先生在编著时,“只有根据邓提供的材料,认为邓金订交,乃由程瑶田介绍。”由此认为邓石如是因程瑶田介绍认识金榜,并在金榜家遇到张惠言,遂与其结识。但据该年谱中的相关记载,认为“乾隆五十年(1785),(邓石如)就馆于歙县金榜家,张惠言举乡试”,与谢忱1998年所编《张惠言先生年谱》中有所不同。《张惠言先生年谱》其据《鄂不草堂图记》载,认为乾隆五十年,张惠言与王灼同馆于歙县金榜家,因邓石如鬻书于市,偶然得见而对其书法大为叹绝;且于乾隆五十一年(1786)与王灼离开岩镇为备乡试考。又据《清史稿·刘大櫆传》资料载,同年八月张惠言举丙午乡榜,榜名一鸣。由此看,笔者认为,“乾隆五十年(1785),(邓石如)就馆于歙县金榜家,张惠言举乡试”的说法有待商榷,故今依张惠言《茗柯文补编》记载为实,综合谢忱《张惠言先生年谱》《明清江苏文人年表》,取“邓石如与张惠言订交于乾隆五十年(1785)”,于贾肆偶见之说,随后张惠言从邓学篆。穆孝天、许佳琼编著《邓石如研究资料》,87页,人民美术出版社,1988年;谢忱《张惠言先生年谱》,《常州工业技术学院学报》,1998年3月第11期,43页。

5金榜(1735—1801),字辅之,歙县人。乾隆二十九年召试举人,授内阁中书,军机处行走。三十七年一甲一名进士,授翰林院修撰。散馆后,养疴读书不复出,卒于家。

6清·赵尔巽等《清史稿·儒林·金榜传》,民国十七年清史馆本。

7清·赵尔巽等《清史稿》,卷五百三,13893页,中华书局,1977年。

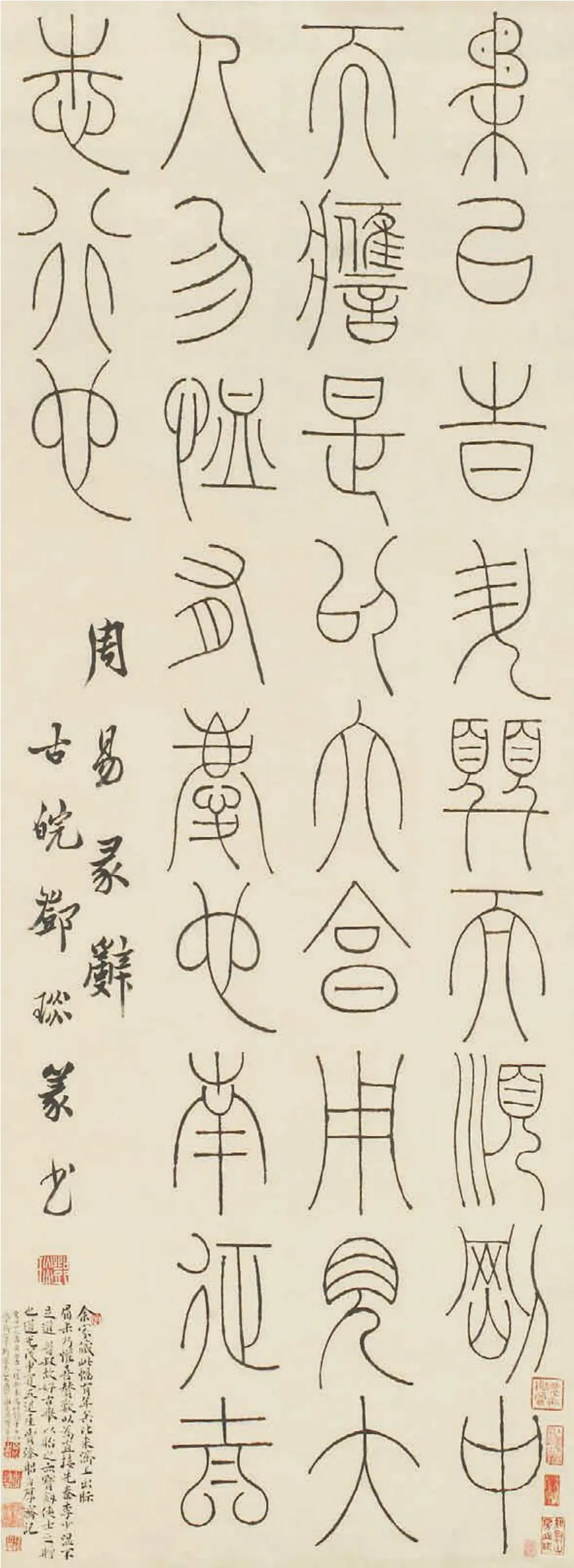

对邓石如大篆《阴符经》,李兆洛还曾做如此评价:

籀史之制远矣,今存者惟猎碣。其文融合六书之旨,而增损变通之。惜许氏仅存数字,而汉简四声韵等,多凿空虚造,不可依准也。完白翁此篇乃仅见之作,意取参古文小篆而用之,行笔则一一猎碣为法,可谓后来作籀者轨范。康甫32嗜金石文字,固宜于此有深契耳。33

他认为其篆书可作为后学者所遵循的模范。此外,为邓石如的篆书《弟子职》作铭,有诸多悼文,如《书完白翁传后》《邓石如印册序》《铁砚铭》《题邓君完白登岱图》等。嘉庆庚辰(1820)曾从友人处得邓石如印章四枚,喜作诗《邓完白刻印诗。嘉庆庚辰,守之从余游粤东,一日,出其匣中所藏先人完白山人刻印四方见贻,予不觉狂喜,遂铭之以诗》,其言:

六书得其理,点画咸可仪。使铁如使毫,所向无不宜。……邓翁负绝学,追冰而及斯。游心入眇冥,随手出变化。……颇恐后来者,此道无复过。触目欣所遇,旦夕聊摩挲。34

以上均可见李兆洛对邓石如的景仰之至。在嘉庆年间,他还曾摹勒邓石如《完白真迹》上石,按照篆、隶、正、草分为四卷,多为邓石如中晚年之作。35后又于道光年间摹勒《完白山人篆书帖》,收其篆书六卷,以感怀其才。36除此以外,邓石如去世后,李兆洛生怕其声名渐弱,特意到访安徽完白旧馆,携其子邓传密遍游浙、粤,与当代的名卿硕儒往来,此间左宗棠因习篆,还“私淑完白称弟子”。李兆洛的此番努力,对邓石如在之后学行的彰显起到了推波助澜的作用。

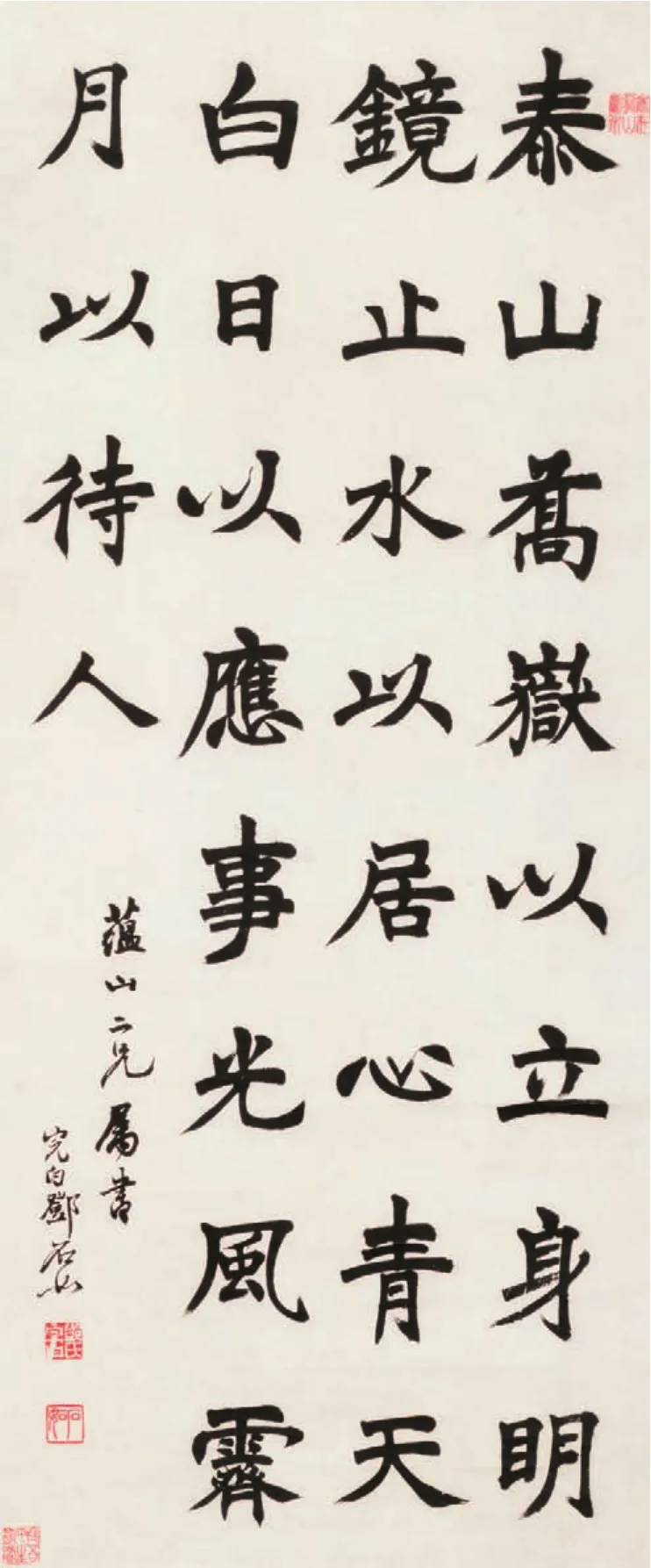

而恽敬作为“阳湖派”中的重要人物,亦与邓石如往来甚密,邓石如曾制“子居”印一枚赠与;左辅37曾官历安徽歙县及怀宁的知县,为官两地期间与邓石如建立起深厚的情谊,此间左辅为邓氏宗谱作《白麟邓氏宗谱序》,云:

余昔授徒古歙金蕊中殿撰家,殿撰固善书法,尤极称完白不置,门庭堂户,皆完白书也。尝指完白书谓余曰“是实能以锺王之腕力,运史籀之体质者,数百年以来一人而已”……完白美须髯,言寡笑,严取予,性耿介,落落不苟合,喜怒窘穹,忧悲愉快,怨恨思慕,酣醉无聊,不平之气,悉举而寓之于书。故其书也,隽杰廉悍,苍古雄奇,深入古人之堂奥。诗古文辞亦然。38

而邓石如晚年于嘉庆甲子(1804)有篆书《白氏草堂记》赠左辅,其款云:“嘉庆甲子蒲节后一日书奉仲甫先生教画,完白山民邓石如。”又嘉庆十年(1805)有一“念宛斋”横额即为左辅书斋而作39。陆继辂于《合肥学舍札记》中有言:“邓完白山人(石如)篆书横绝千古,代起者张皋文、吴山子(育)也。”40诚然,吴育41对邓石如亦多有盛赞,有《完白山人篆书双钩记》,虽无缘得邓石如亲授,却仍对他的书艺多有揣摩,为其作《邓完白传》,曰:“然邓生布衣不能奔走天下之士,而士多俗学,知邓生者鲜,故得大肆力于古,以成一世之业也。”42又言:“苍史补作,天地忙昧。圣虽制经,安从而备。俗学棼缊,往而不返。六书已淆,斯文不坠。43

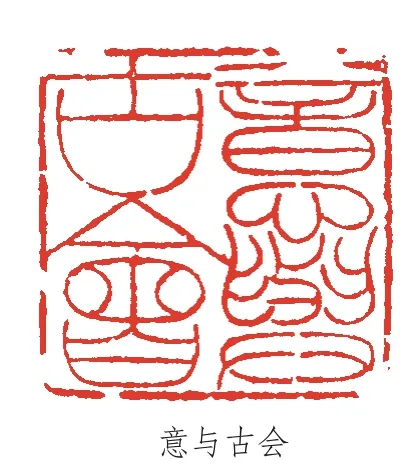

在“阳湖派”学人对邓石如篆书的肯定和推崇中便能看出他们的篆书艺术观念倾向,是不同于当时致力于清学主流古文经学的学者的,因为邓石如的篆书风貌较于精研金石小学的学者之作本有所不同。不过,这种倾向并不代表他们对于金石小学家的作篆方式、师法对象同时持以全盘的否定的态度,不是非此即彼的,而是有他们自身的选择和考量,并非就对“二李”篆书有所微词。张惠言初学篆书时亦以阳冰为指归,且其赠别陈寿祺之作集《峄山碑》字的《篆书八言联》,实与洪亮、孙星衍篆书风格趋近,如吴育在与包世臣论书时,亦曾说道:“凡下笔须使笔毫平铺纸上,乃四面圆足。此少温篆法,书家真密语也。”44只不过,对于邓石如篆书一路他们更有偏颇心仪之处,并且,他们对邓书的肯定和推崇亦不可单归咎于往来交谊密切,而作恭维之语,“阳湖派”学人在致力于学术与文学之外,于书法方面的实践也因循邓石如作篆的路径。

张惠言受邓石如影响,得篆法于石鼓、汉碑额,且今仍能见其临秦诏版之作,如,可见“二李”篆法非其探求篆书的最终指归。再看其《慎言信道五言篆书联》,与孙星衍、洪亮吉细劲整饬、点画从始而终皆停匀婉转的风格已然不同,而显得拙重,且使转处多圆中寓方、提按分明。

方朔45在《旧拓周宣王石鼓文跋》中说道:“本朝工摹于此以完白山人为空前绝后,盖能得其朴老浑逸之妙,继此者张皋文翰风兄弟,吴山子、陆祁孙46诸君子亦称能手。”47并且,后人于吴育亦有品评:“吴山子为文渊懿深厚,其篆书出于邓石如而结体能自异,亦皋文之亚也。”48吴育篆书取径于邓石如,如康有为所评价,姿态较为朴逸,结体较邓石如而略显方,点画亦非停匀整饬之类,轻重均有所考量而不显板滞。

虽然阳湖派文人的书名不及吴熙载、莫友芝、杨沂孙等书家显赫,但作为一个活跃于常州地区的文人群体,他们是较早一批认可邓石如篆书的学人。并且由他们生发开来,形成广大的邓石如篆书的从学交谊圈,无论是将邓石如书法推向高潮的包世臣,还是“阳湖派”学人的后辈均在其内。如李兆洛的学生吴咨49、陆继辂之孙陆聪应50皆从邓石如之法作篆。吴育好友方履篯51为邓石如撰《邓完白先生墓表》,言其书:“因方而成规,即圆而应矩。累千百之文,而气无不洽;分锋颖之细,而神无不全。”52他们在对邓石如篆书的推崇及从学上起到了至关重要的作用,至少在常州及江南地区已经为其拓宽了知名度和认可度。

(三)“阳湖派”学人对邓石如篆书态度的转变

邓石如在江南往来的岁月里,与阳湖派的文人结下了不解之缘,能够得见他们之间的情谊都是出于对彼此才学的赏识,而不同于官场的作派,对邓石如的布衣身份毫无介怀。这一群体对邓石如的欣赏也透露出了他的书艺已逐渐打破世人言其“不谙六书”的疆界,而使人逐渐把关注点转移到他的篆书对于艺术的阐释和表达,这也正是乾嘉时期篆书艺术观念转变的苗头。人们开始能够接纳不同于钱坫、洪亮吉、孙星衍师承的“二李”一路的篆书风格,其原因也正是审美观念的转变,对待篆书的心态已显得更加地包容,使得邓石如这样所谓“艺人”的书风亦能忝列其中。

“阳湖派”学人中有对邓石如篆书态度发生转变的,较为明显的是钱鲁斯。《初月楼论书随笔》中对其书法有品评言:“初学董香光,继学李北海,后乃出入颜清臣、苏子瞻、黄鲁直,……可谓书之豪杰。”53他与常州一代与张惠言、李兆洛、包世臣来往甚密。嘉庆七年(1802)年秋,包世臣与邓石如初识于镇江,当时与钱坫、钱鲁斯均为忘年交,三人同游焦山见壁中篆书心经皆惊绝,钱坫慨叹道:“此非少温不能作,而楮墨才可百年,世间岂有此人耶?此人而在,而吾不敢复搦管矣。”54而知道是邓石如二十年前所作时,便“摭其不合六书处以为诋”。钱鲁斯本叹服邓石如的篆隶之法,且因包世臣而得以与邓石如相识,其平日作书执笔“虚小指,以三指包管外,与大指相拒,侧毫入纸,助怒张之势”55。他以为邓石如与他观点相同,对古今相承的拨镫法有所微词,而当了解到邓石如的执笔“皆悬腕双钩,管随指转”56与自己大有不同时,“遂助献之诋山人尤力”57。

清 邓石如 经祖堂杂志 132.8cm×52.8cm 天津博物馆藏

然而,在一年后,嘉庆八年八月,钱鲁斯作行书《赠完白诗轴》,以纪念其与邓石如的再次会晤,并鸣谢邓石如为其作篆额,其诗曰:

清 邓石如 长庆集册 局部 日本东京国立博物馆藏

退之能廓衡山云,不获奇文读岣嵝。古迹何心觏今日,君尚人间称白首。岂知俗书惘惘四十年,斯籀顾我而生怜,欲与觉路称奇缘。昔我平生友(按:张皋文太史),颂君不绝口,几欲与君为一手。珥笔曾乘使者车,鸡林声价莫争夸。我今逢君相对面,嗟哉我友不可见。

款云:“喜晤顽伯先生兼谢篆额之作即正”。58

细读此诗,透露出的仍是对邓石如的感佩。钱鲁斯态度的转变,且不必说是顾及好友张惠言生前对邓石如的称颂,笔者认为,他对邓石如的非议不是自己的本意。对于钱鲁斯甚至是钱坫来说,在他们看到壁中篆书时,内心已有了衡量与判断,横亘在邓石如与他们面前的不是邓石如的书艺高低问题,而是邓石如的身份影响了他们的评判。因其未受过传统教育导致对六书认识的不透彻,且开辟了不同于传统文人的执笔方式,从而促使他们做出“因人废书”的举动,实是他们“站队”心理的作祟。且在京中对邓石如多有诋毁的,也多是以翁方纲为首的与其身份不同的传统文人,“六书”与“执笔”的说辞可能都只是其中一个因子罢了。但钱鲁斯亦身处于常州阳湖地区,后来的转变实际上也是环境使然,处在包容的学风之下难免受其影响。同时邓石如在常州地区建立了一个以张惠言、李兆洛等学人为首的交友舒适圈,他们在今文经学讲求致用与寻求新变的思维促使下选择接纳邓石如篆书,接受其作篆不同于学者们对字法的锱铢必较,这也是一种导向——由学术来规范书法,进而发展到关注书法艺术本身,因此对于邓石如篆书不再去发难与诋毁。

8清·包世臣《艺舟双楫》之《完白山人传》,72页,商务印书馆,1936年。

9清·恽敬《大云山房文稿》,初集卷四,四部丛刊景清同治本。

10张惠言《篆书八言联》,现藏于常州博物馆。

11曹文埴,字竹虚,安徽歙县人。乾隆二十五年二甲一名进士,改庶吉士,授编修。四迁翰林院侍读学士,命在南书房行走。再迁詹事府詹事。五十一年,加太子太保。赵尔巽等《清史稿》,卷三百二十一,10794页,中华书局,1977年。

12清·张惠言《茗柯文补编》,补编卷上,四部丛刊景清道光本。

13同12。

14赵尔巽等《清史稿》卷三百二十一,10794页,中华书局,1977年。

15张慧剑《明清江苏文人年表》,1253页,上海古籍出版社,2008年。

16清·张惠言《茗柯文编》初编,清同治八年刻本。

二、常州地区学术环境与学人接受邓石如篆书的关联

(一)今古文经学并存,“融通”的地域学风

乾嘉时期,可以说是将经学的研究推到一个全盛的时代,以训诂考释为治学正统,便是对清初顾炎武、阎若璩等一行人的治学思想加以承袭和发扬。同时,乾嘉时期一方面科举大兴,为编纂《四库全书》招纳贤能,另一方面“文字狱”的政治高压束缚了士人,故只能收束棱角,不问朝纲政事,而将注意力转向经史小学,在训诂文字中,校勘辑佚里寻一方天地,因此致力于古文经学的乾嘉学派应运而生。

而与此同时,在常州出现了不同于以惠栋、戴震、阮元所坐镇的苏州、徽州甚至扬州地区的学术思想与风尚,“今文经学”在此时的常州已悄然萌芽。《饮冰室文集》中载:

……而常州一域尤为一代学术转捩之枢者,则在“今文经学”之产生。自武进庄方耕存与治《春秋》《公羊》学,著《春秋正辞》,以授其从子葆琛、述祖及其孙珊卿、绶甲,其外孙武进刘申受逢禄。而申受著《公羊释例》《左氏春秋考证》诸书,大张其军。自是“公羊学”与许郑之学代兴,间接引起思想界革命。盖嘉道以降,常州学派几天骄矣。59

周予同先生,对于今文经学有过这样的论述:

前期的今文学派,崛起于庄存与,成立于刘逢禄,而下终于戴望;后期的今文学派,轫始于龚自珍,发展于康有为, 而下迄于崔适。60

在乾嘉时期的常州地区,庄存与充当了引路人的角色,今文经学由其肇始,再经由庄存与后人的一脉而承,于嘉道之后,得于魏源、龚自珍的推波助澜,最终在清末与康有为的维新政变相结合而臻于顶峰。因此,由时间上来看,精研于古文经学的乾嘉学派,与致力于今文经学的常州学派几乎是并行于乾嘉时期的,乾嘉学派是从实证与考据来阐释《春秋》,而常州学派则是从义理来阐释《春秋》的“微言大义”。钱穆在《中国近三百年学术史》中说道:

清 张惠言 诵古登高八言联 135cm×18cm×2 纸本 中国国家博物馆藏

17钱伯坰(1738—1812),字鲁斯,号渔陂,又号仆射山樵,江苏阳湖人,于文学,受业于刘大櫆,而后将古文法授于张惠言、恽敬;于书法,则以正、行书名。清·震钧《国朝书人辑略》十一卷,清光绪三十四年刻本。

18清·张惠言《茗柯文补编》,补编卷下,四部丛刊景清道光本。

19同18。

20同18。

21清·许承尧《歙事闲谭》,卷七,232页,黄山书社,2001年。

22清·包世臣《艺舟双楫》之《完白山人传》,72页,商务印书馆,1936年。

清 邓石如 荀子宥坐篇 117cm×74cm 纸本 故宫博物院藏

常州之学,起于庄氏,立于刘、宋,而变于龚、魏,然言夫常州学之精神,则必于龚氏为眉目焉。何者?常州言学,既主微言大义,而通于天道、人事,则其归必转而趋于论政,否则何治乎《春秋》?何贵乎《公羊》?亦何异于章句训诂之考索?故以言乎常州学之精神,其极必于轻古经而重时政,则定庵其眉目也。61

由此观之,今文经学之所以不同于古文经学,在于它通于天道、人事的致用性,也正是如此,才能在论及时政方面有所效用,在清末的发展中已然证明了这一点。

不过,今古文经学在并存的现状下,两者也并非对立存在的。在清中期的常州地区,学术环境亦有其复杂性,除了有常州学派致力深究的今文经学外,还有其他学术思想存在,古文经学也是其中之一,就如刘师培在《近儒学术系统论》中所言:

常州之学,复别成宗派。自孙星衍、洪亮吉初喜词华,继治掇拾校勘之学,其说经笃信汉说,近于惠栋、王鸣盛。洪氏之子饴孙,传其史学。武进张惠言久游徽歙,主金榜家,故兼言礼制,惟说《易》则同惠栋,确信谶纬,兼工文词。庄存与与张同里,喜言《公羊》,侈言微言大义。兄子述祖(原误作“绶甲”,绶甲为庄存与之孙,此处应为庄述祖)传之,复昌言钟鼎古文。述祖(原误作“绶甲”)之甥有武进刘逢禄,常州宋翔凤从惠言游,得其文学,而常州学派以成。62

先导者孙星衍、洪亮吉为阳湖人,他们都是少时精通诗词,后笃研朴学,从事考据校勘之士。长于古文经学的他们又因地缘之故,为常州学风增添一抹色彩,也正是因为他们与庄存与家传祖授的今文学思想的共存,再有张惠言及其后学的加入,形成了独特的常州学风。由此看来,常州学风既具有包容性。曹虹在《论清代江南文化圈中的常州学风》一文中,将常州学风的特色分为四点来谈,其中首要的便是“融通”。诚然,常州学风的包容性就体现在融通。而张惠言便是将融通发挥极致之人,在经学与文学方面,构建古、今文经学的桥梁,兼收乾嘉学派的考据训诂及今文经学的微言大义。《易》学承吴派一脉,礼学受皖派金榜点播,在易礼上糅吴皖之精粹,对于经学典章秉承“求是”“求古”的原则而加以校勘与考证;文学上作为阳湖派的中坚,他力求在六朝的“骈文”与桐城派鼓吹的“古文”之间寻求融通和平衡,以为世所用,将今文经学的致用性落到实处。笔者认为,张惠言通融古今文经学的理念是整个常州学风的缩影,对他在篆书艺术观念上亦有所影响,他的艺术视角与个人的学术理念应该是不能脱离开来谈的。他个人对邓石如的发现及推崇,带动“阳湖派”后学,为乾嘉时期世人发现“二李”之外的审美、书写体系提供了契机。这是一次偶然但或许也是必然,因为在其背后,是以整个常州地域性的学风为支撑的,而常州的形态在一定程度上也体现了清代学术的发展必然。

(二)今文经学致用、革新思想的影响

阳湖派的中坚者张惠言、李兆洛及其后学,是江南地区较早发现并力挺邓石如篆法的一批清代学人。在古文经学复古为背景的学术笼罩下,他们之所以会接受邓石如这样一位早年没有受过传统教育,“不识字”的布衣,标举其书法艺术,间接为篆书艺术观念的转变推波助澜。首先是因为他们与常在江南地区往来的邓石如的私交甚笃,但很大程度上与常州地区兴起的今文经学思想有关。

作为常州今文经学的开山之祖,庄存与幼时仍遍诵六经,长于《尚书》,但他的治学不在于考证辨别经典的真伪,而在于融通诸经以传承传统的儒家精神,重在微言大义。经世致用与变革思想渗透于他的著述中,融贯于治国之礼乐、农利、商业方面等,从他开始便为以公羊之学为根本的今文经学思想奠定了基调。而他后继者,多是在旁通古文经学的同时光大今文经学的公羊之义。如他的兄子述祖、孙子绶甲、外孙刘逢禄笃承其志,对于古文经的缺失进行补正,目的就是对其提出质疑。在这种存疑的精神中同时催生出的变革思想,成为今文经学根本的思想所在,影响了常州后学治学风气的形成。此间,张惠言、李兆洛等作为常州学派的代表,在学术、文学上都承袭今文经学先祖的学术精神。在古文经学盛行的大环境下,张惠言专于《易》《礼》,并“以礼治《易》”,他关注到所处地方社会的流弊乱象,故提倡以体例的形式来重建礼教秩序,提出了种种措施加以应对。同时他不以古文经学家考证的方式来重新整理虞翻易学,而是提炼出易学的精要,与自身学识相结合,以礼学的体例形式构建出新的理论体系加以阐释,最终回到经世致用上来。李兆洛更是“不喜考据之学”而将其作为自己治经的“辅学”,“见考据之书辄收之以曰‘辅吾所不足也’”。63在治学过程中,他秉持“不分别汉宋”的治学观,专于舆地之学,关注经史对社会现实的致用性。在他们的治学理念中,无不贯行着致用与变革之思。

于是,常州地区今文经学讲求的融通、致用与变革的学术风气对于文学、书法艺术便存在着影响。邓石如在篆书取法对象上做了调整,一改之前专习“二李”,而在“二李”的基础上广习诸碑,注重碑版的直观视觉感受来加以临习。同时,用笔的方式亦从之前的“中锋用笔”转变为“方圆并用”,书写工具的选取等都有一番新变。这种新变使他不像善于考据、精研于古文经学的金石小学家们,以学术为基础来培养对篆字的审美与书写实践,而是在不断的实践过程中去探索单纯的书法艺术。但于《说文》他也作过一番努力,如梅鏐家“又苦篆体不备,手写《说文解字》二十本”64、在毕沅幕府中为其子书《说文字原》一编,“凡一字之意,俱从《说文解字》之义,旁以他书”65,以此弥补缺漏。张惠言与邓石如订交,已是乾隆五十年66,二者同馆于金榜家时,金榜长于《三礼》,深究于郑学,张惠言时下对《易》《礼》亦有较深的研习。而在此后几年,随着积淀日益笃厚,逐渐建立起自己的学术理论体系。邓石如篆书较之小学家来说开辟了不一样的审美风格,其具有革新意义的转变之思正与张惠言所秉持的今文经学革新的思想相契合,故而在一定程度上促使了邓石如的篆书艺术为常州文人所接受。值得一提的是包世臣,与常州文人,特别是阳湖派文人交往甚密。在他的著述中,恽敬、张惠言、张琦、李兆洛、陆继辂等屡屡出现。67一方面,他因张琦结识了邓石如才有了后来的从其学,并且光大其篆书艺术的历史;另一方面,他是常州今文经学经世思想的承接者。在常州与诸生的学习经历,他曾有如下概括:

23同22。

24张琦(1765—1833),张惠言弟,与张惠言并称为“二张”。据李兆洛《张翰风传》中言:“初名翊,更名与权,再更琦,又字宛邻,而友朋但称其初字约‘翰风’。”清·李兆洛《养一斋集》卷十六,清道光二十三年活字印四年增修本。

25清·包世臣《艺舟双楫》卷三,清道光二十六年白门倦游阁木活字印安吴四种本。

26清·包世臣《艺舟双楫》之《完白山人传》,72页,商务印书馆,1936年。

27同26。

28清·张琦《宛邻集》之《宛邻诗》卷二,清光绪盛氏刻常州先哲遗书本。

29清·李兆洛《养一斋集》文集卷十二墓志铭,清道光二十三年活字印四年增修本。

30同29。

31清·包世臣《艺舟双楫》之《完白山人传》,72页,商务印书馆,1936年。

32康甫,吴廷康(1799—1873),安徽桐城人,字元生、晋斋等,号康甫,一作赞甫,晚号茹芝。嗜古成癖,精金石考据,善摹写,篆、隶铁笔上追汉人,兼善画,辑有《慕陶轩古砖录》。

33清·李兆洛《完白翁籀篆〈阴符经〉书后》,《养一斋文集》,清光绪四年重刻本。

34清·金武祥撰,谢永芳点校《粟香随笔》卷六,140页,凤凰出版社,2017年。

35段成桂、陈明兆编《简明书法辞典》,182页,吉林文史出版社,1990年。

36同35,185 页。

37左辅(1751—1833),字仲甫,蘅友,号杏庄,乾隆五十八年(1793)进士,江苏阳湖人。工诗词古文,著有《念宛斋诗词》等。

38穆孝天,许佳琼编著《邓石如研究资料》,290页,人民美术出版社,1988年。

39穆孝天,许佳琼编著《邓石如研究资料》,53页,人民美术出版社,1988年。

40清·陆继辂《合肥学舍札记》,卷二《篆书》,清光绪四年兴国州署刻本。

清 邓石如 楷书诗 94.5cm×39.5cm 纸本 故宫博物院藏

41吴育,生卒年不详,江苏吴江人,居常州,与包世臣、李兆洛游,与钱伯坰、方履篯私交甚笃,工篆,取径于邓石如,善篆刻,兼画,有《私艾斋文集》。

幸每遇宿儒,容我居子弟。问难析其疑,一一铭心膂。刘生(逢禄)绍何学,为我条经例。证此独学心,公羊实纲纪。《易》义不终晦 ,敦复有张氏(惠言)。观象得微言,明辨百世俟。私淑从董生(士锡),略悟消息旨。读书破万卷,通儒沈(钦韩)与李(兆洛),益我以见闻,安我之罔殆。……68

由此看,包世臣的学术思想以常州的经世之学为积淀,与常州文人确实相投。例,如在文学上与张琦同,讲求诗歌的政治教化而对社会有所致用性;曾将自己所作改革政制之书——《说储》交予李兆洛修缮,这些都无不透露着包世臣的思想理念亦以致用、革新为特点。而历史上包世臣对邓石如的推崇,也正说明了他将这一思想理念过渡到了篆书艺术当中,作为清代中晚期交替时期的人物,运用古文经学复古大环境下涌现的变革思潮,借力推进书法艺术的发展。换句话说,篆书艺术观念的转变除了书法艺术发展之本然之外,经由邓石如而被推到舆论的制高点。正是由于今文经学家对古文经的非全盘认同,催生出的致用与革新理念,促使清中期的常州学人对邓石如的创新更为容易接受和认可,形成了地域性的群体效应。再加上其中个别学人的推动作用,逐渐扩大了影响的层面,使得不仅在于江南地区,甚至于京师都有所波及。即便在当时这种转变还未能被广泛地接受,但它在一定程度上代表了清中期之后篆书艺术的发展趋势。

42清·吴育《私艾斋文集》之《邓完白传》,道光二十年江阴暨阳书院刻本。

43转自穆孝天,许佳琼编著《邓石如研究资料》,217页,人民美术出版社,1988年。

44崔尔平选编点校《明清书论集》,1083页,上海辞书出版社,2011年。

45方朔(1817—?),字小东,安徽怀宁人。工篆隶书,好金石、篆刻,善骈文。筑室于金陵名枕经堂,著有《枕经堂文钞》《枕经堂金石书画题跋》等。

46陆继辂(1772—1834),字祁孙、修平、季木,江苏阳湖人,嘉庆庚申举人,“阳湖派”中的一员,工骈俪诗词,有《崇百药斋诗文集》《合肥学舍札记》。

47清·方朔《枕经堂金石书画题跋》卷二,《旧拓周宣王石鼓文跋》,清同治三年济南刻本。

48清·杨钟羲《雪桥诗话余集》,民国求恕斋丛书本。

49吴咨(1813—1858),字圣俞,江苏武进人,从游、受业于李兆洛,通六书之学,精篆、隶、铁笔,篆刻承邓石如。

50陆聪应,生卒年不详,字小晋,江苏武进人,陆继辂孙。

51方履篯(1790—1831),字彦闻,一字术民,江苏阳湖人,天文、地理、氏族、六书、九章之法皆博涉旁通。工骈体文,善隶书,嗜金石文字,所得多《金石萃编》《寰宇访碑录》所未载,有《金石萃编补正》《伊阙访碑录》等。

清 邓石如 周易篆辞 115.1cm×42.6 cm 美国佛利尔美术馆藏

52任继愈主编,清·王先谦编《中华传世文选·骈文类纂》,660页,吉林人民出版社,1998年。

53清·吴德旋《初月楼论书随笔》,清道光别下斋丛书本。

54清·包世臣《艺舟双楫》之《论书二》,72页,商务印书馆,1936年。

55同34。

56同34。

57同34。

58据刘正成主编《中国书法全集·75·清代名家二》,185页,荣宝斋出版社,2008年。129钱伯坰《赠邓完白诗轴》识读而得。

59梁启超《饮冰室合集》之《饮冰室文集之四十一》,60页,中华书局,2015年。

60朱维铮《周予同经学史论著选集》,518—519页,上海人民出版社,1983年。

61钱穆《中国近三百年学术史》,590—591页,商务印书馆,1997年。

62刘师培《左庵外集》卷九,《刘申叔遗书》本,1937年宁武南氏校印本。

63蒋彤撰《李申耆年谱》卷一,南林刘氏嘉业堂刊本。

64清·包世臣《艺舟双楫》之《论书二》,72页,商务印书馆,1936年。

65穆孝天、许佳琼编著《邓石如研究资料》,181页,人民美术出版社,1988年。

66张慧剑编著《明清江苏文人年表》,1232页,上海古籍出版社,2008年。

67徐立望《时移势变:论包世臣与常州士人的交往及经世思想的嬗变》,《安徽史学》,2005年第5期,40页。

68清·包世臣《述学一首示十九弟季怀》,《包世臣全集·艺舟双楫》,302页,黄山书社,1993年。