朝鲜战场上“最出彩”的战斗

崔隽

1952年上甘嶺战役中,正在作战的中国人民志愿军战士。

1950年盛夏,河南漯河。中国人民解放军第39军军长吴信泉率军驻扎在此,负责生产和水利建设任务。7月7日,刚吃过晚饭,吴信泉接到了第四野战军司令部的电话,说请他速去武汉,有要事交代。临行前,他同副军长谭友林等人打了招呼,但没有表露心里想到的朝鲜战争问题。“父亲当时已经有了一种即将投入战斗的预感。”吴信泉中将之子吴皖平对《环球人物》记者说。

往南不到200公里的信阳,梁兴初率第38军驻扎。他也对这场战事保持密切关注,每天清晨收听广播,下午报纸一到就立马翻看关于朝鲜的报道,晚间和政委刘西元、副军长江拥辉散步的话题也总是围绕朝鲜战局。他们估计,一旦中央决定派兵援朝,很可能有第38军。因为朝鲜毗邻东北,而第38军前身是东北民主联军第1纵队,打过“三下江南四保临江”“四战四平”等硬仗,对东北的地理气候十分熟悉。

同一时期,折向西南1000多公里,川、滇、黔、康一带,秦基伟率领的第15军正分散于此,执行剿匪任务。西南地区的匪患未除,秦基伟的日记里又多了朝鲜的局势。他对形势反复掂量,对战事进行预估分析,认为“美国对北朝鲜的攻击、对台湾的各种作为以及对东北的扫射,都使战争朝着危险的方向发展”。

几个月后的10月19日,首批25万名志愿军陆续跨过鸭绿江,其中就有吴信泉、梁兴初率领的军队。而秦基伟和第15军在剿匪告一段落后,主动请缨参与第二批志愿军,于1951年3月18日开入朝鲜前线。

踏上朝鲜的土地时,吴信泉、梁兴初38岁,秦基伟37岁,他们要面对的是二战后最大规模的现代化战争,艰苦程度和残酷程度都是罕见的。战场上的每分每秒都是胆魄、谋略、智慧和意志的激烈交锋,而这几位年轻的中国将领,以几场精彩的战斗,打出了名将的声威。

吴信泉,击败“麦克阿瑟的宠儿”

吴信泉(1912年—1992年)湖南平江人。抗美援朝时期任志愿军第39军军长。后历任东北军区副参谋长、沈阳军区参谋长、中国人民解放军炮兵副司令员等职。1955年被授予中将军衔。

抗美援朝战场上,吴信泉(左)在研究作战地图。

率军与美军打响第一枪的指挥官就是吴信泉。

志愿军入朝6天后,1950年10月25日拂晓,第39军急行军进至朝鲜北部龟城、泰川地区集结。当天,第40军已在温井附近与南朝鲜军第6师展开交战,抗美援朝第一次战役正式打响。此时第39军指挥所设在泰川附近的一个小村庄里,吴信泉一边等待志愿军司令部的指令,一边琢磨眼前严峻的形势。

敌人仍在持续冒进。“联合国军”抢先占领了志愿军预定的防御地区——朝鲜半岛蜂腰部以北。南朝鲜军第6师第7团窜到楚山,对中国境内实施炮击,第6师主力已进至熙川,第1师正向云山进犯。美军第24师、英军第27旅分别窜至泰川、定州以东地区。此前,麦克阿瑟宣称要在感恩节前全歼朝鲜人民军,他不相信中国会出兵朝鲜,并始终低估志愿军的力量和决心。

鉴于战局变化,彭德怀决定集中第38军和第40军两个师、第42军一个师重点攻击熙川之敌,第39军向云山西北方向前进,阻击南朝鲜军第1师北上。接到命令后,吴信泉立即率军朝云山奔袭。

美军入朝作战的地面部队总指挥是美第8集团军司令官沃尔顿·沃克中将(1950年12月战死,后由李奇微接任该职)。比起麦克阿瑟,沃克对志愿军入朝有所感知,认为仁川登陆以来长驱直入的南朝鲜军在温井被打得四处溃逃,一定是遭遇了强大对手。研究地图时,他猜测出我方下一步要夺取云山。

云山是朝鲜云山郡政府所在地,也是朝鲜北部的交通枢纽,战略位置相当重要。10月28日,沃克决定将美骑兵第1师投入云山战场,命令其第8团接替南朝鲜军第1师的防守,其第5团进至云山以南的龙山洞策应。

云山之战,第39军首战告捷,一部分美军逃窜无路,选择投降。

美骑兵第1师是华盛顿时代建立的开国元勋师,已经发展为美国王牌军,全机械化装备,仍沿用骑兵师番号,号称160年没打过败仗,被称作“麦克阿瑟的宠儿”,朝鲜战争爆发后一直担负主攻重任。沃克相信,这样一支军队可以守住云山。

10月29日,吴信泉率军赶到云山城外,实施了三面包围。第39军前身是东北民主联军第2纵队,在解放战争时期就是一把攻坚尖刀。更早之前的长征时期,作为红25军,它是北上先锋。抗日战争中,它参加了平型关作战。可以说,第39军同样是中国人民解放军历经淬炼的一支王牌军。

云山之战,就是一场中美王牌军对王牌军的战斗。但在战斗开始前,双方都不知道对手的确切身份。第39军以为自己攻击的是南朝鲜第1师,而美国人以为自己的对手是朝鲜人民军的精锐。

11月1日清晨,云山大雾弥漫。上午10时许,吴信泉接到彭德怀电话,命令他于当晚在第40军的协同下围歼云山守军。吴信泉当即作出战斗部署,采用传统的“围点打援”战术:第116师担任主攻,由西北面向云山攻击;第115师则以343团在云山以南阻击来增援的敌军;第117师从东面进攻云山,以1个团的兵力切断敌人后路;计划当晚7时30分发起总攻。

下午3时30分,第116师前沿观察员发现,云山外围敌人的坦克、汽车、步兵开始调动,推测敌军可能要逃跑(实为换防)。吴信泉当机立断,命令部队提前发起进攻。下午5时,总攻开始,炮兵发出怒吼,紧接着机关枪声和手榴弹声此起彼伏。仅仅两个小时,第39军就占领了云山外围阵地。这时,战士们才发现主要对手不是南朝鲜军,而是黄头发、大鼻子、蓝眼睛的美国士兵。

“对我父亲来说,云山之战本是他担任军长后指挥的第一场战斗,也是他在异国指挥的第一场战斗,意义已经很重大。得知对手是美军后,这又成为他第一次指挥部队与美军作战,于是他就更加决心要与敌人较量一番,全军士气也更加高涨。”吴皖平说。

云山战斗进攻示意图。第39军116师担任主攻;115师在云山以南阻击来增援的敌军;117师从东面进攻云山,切断敌人后路。

在这场战斗中,吴皖平分析,尽管我军缺乏空中支援,缺乏重型火炮,而美军拥有世界上最精良的装备,但他们一怕近战,二怕夜战。“首次和中国军队交手,美军无法适应我军凶猛的近战,手忙脚乱,很快就被冲垮了。”东方的夜色让美军变得迟钝和恐惧,志愿军却可以像灵敏的猫一样扑向他们,迅速准确地插入防线薄弱地段。发起进攻时,志愿军的喊杀声、口号声、锣声、鼓声混在一起,震耳欲聋,更使美军胆寒。他们不知志愿军的打法是何战术,只有慌忙逃窜。一个美国兵走投无路悲呼道:“上帝!这是一场中国式的葬礼!”

云山之战持续了两个昼夜,这场中美军队现代史上的首次交锋以美军失败告终。第39军在云山共计歼灭美骑兵第1师第8团大部、第5团一部以及南朝鲜军第1师第12团一部,共毙伤俘敌2000余人,其中美军1800余人,击毁、缴获坦克28辆、汽车170余辆、各种火炮119门,缴获飞机4架,击落3架,受到彭德怀通令嘉奖。

云山之战的漂亮歼敌只是一个开端。整个抗美援朝战争中,吴信泉率第39军参加了第一到第五次战役和后期阵地防御战,打出了一些经典战例。第三次战役中,他一边指挥主攻师转入地下隐蔽,一边巧妙组织一个团进行佯攻,吸引火力,掩护主攻师顺利突破临津江,完成了志愿军把战线推到“三八线”的关键一战;在第四次战役中,他指挥部队将华川湖水库大堤闸门打开,冲垮了美军一个炮兵阵地,冲光了帐篷,冲毁了公路,使美军前进受阻……这也是为什么吴信泉长子吴皖湘会说:“父亲打了一辈子仗,最出彩的就是在朝鲜战场。”

梁兴初,打出一支“万岁军”

梁兴初(1912年—1985年)江西吉安人。抗美援朝时期任第38军军长。战争结束后,历任海南军区司令员、广州军区副司令员、成都军区司令员等职。1955年,被授予中将军衔,获二级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。

第一次战役中,第38军一部向熙川方向开进。

第一次战役结束后,志愿军党委召开了第一次全会,对这次战役进行总结。尽管第38军出色完成了飞虎山守备任务,但由于没有成功穿插熙川,军长梁兴初在会上受到了彭德怀的严厉批评。

任务失败的原因,出在当时一个错误情报——熙川正被美军黑人团占领。梁兴初考虑到黑人团装备好、火力强,且志愿军此前从未与之交过手,对敌一无所知的情况下不好贸然进攻,于是命令部队停止前进,就地待命。等第38軍再进攻时,熙川已是一座空城,敌人早已撤退。事后查证,所谓美军黑人团占领熙川只是谣传。

在高级别干部会议上被点名痛批,对梁兴初来说还是头一次。“我父亲当时想的是,骂我可以,但骂第38军不行。错了就错了,他担责。”梁兴初中将的次子梁晓源对《环球人物》记者说。会后,梁兴初找到彭德怀秘书:“你告诉彭老总,请他不要生我的气了。我梁兴初是有骨气的,第38军不会是孬种,我回去就召开军党委会总结教训,拼出老命,也要打好下一仗!”

没多久,梁兴初和第38军就等来了证明自己的机会。当时,麦克阿瑟把在朝鲜的美军分成了东西两个集团,美第8集团军司令官沃克将沿清川江向北发起进攻,第10军司令官尼德·阿尔蒙德将沿长津湖向北进攻,之后双方会师,欲将志愿军和朝鲜人民军包围其中。

掌握了“联合国军”的动向后,志愿军决定发动第二次战役,采取诱敌深入战术,把敌人引到清川江以北山地,引入我军包围圈,然后穿插分割,运动歼敌,争取在东西两线消灭敌人至少6到7个团,将战线推至平壤、元山一带。

这次战役前期进攻的重点是德川。在麦克阿瑟的作战计划里,德川是“联合国军”东西两线“虎头钳”的连接点,战略位置极其重要。志愿军如果控制德川,就能打开战役缺口。志愿军副司令韩先楚提出,让第42军配合第38军攻打德川。但梁兴初拒绝了这个建议,他相信第38军有这个能力:包打德川,歼灭南朝鲜军第7师。

“接到德川这个任务后,我父亲对作战计划思考了一夜,抽了一整条烟,反复考虑怎么包围才能让敌人一个都不漏,最后拿出了作战方案。”梁晓源说。梁兴初最终决定兵分三路:以第112师、第113师在南朝鲜军第7师两翼发起进攻,迅速前出至德川以西、以南地区;以第114师从正面突击,将敌军围歼于德川地区。此外,梁兴初命令军侦察科科长张魁印带领一支约300人的队伍,在不到两天的时间里,行军100多公里,孤身插入敌后,炸掉大同江上的武陵桥,封住敌人后路。

1950年11月25日,第114师首先从正面对德川实施了强攻,两翼的第112和第113师也随后包抄上来,德川地区的南朝鲜军第7师被“包了饺子”。战至26日晚7时左右,第38軍将被围之敌大部歼灭。然而战斗还没结束,为阻止沃克的第8集团军撤至清川江南岸集结并建立防线,志愿军决定采取穿插迂回战术,欲将敌人拦截在价川以北,争取大量歼灭。

在德川、宁边的上空,沃克在一架战斗机上亲眼目睹了南朝鲜军乱成一团、四处逃窜的景象。他深知西线被撕开了战役缺口,如果志愿军继续将退路截断,第8集团军的后果将不堪设想。于是他开始调动兵力堵塞战线缺口,阻止志愿军穿插迂回。

1950年11月27日,梁兴初接到了志愿军司令部紧急命令,第38军迅速向军隅里进攻,插向三所里,堵住价川、军隅里方向的南逃之敌,扎上“大口袋”的口子。经考虑,他决定让善于穿插的第113师完成这个重任。德川距离三所里足有70多公里远,沿途全是山路和水路,中间还可能遭到拦截和轰炸,而第113师只有十几个小时,这意味着战士们必须一刻不停地跑步前进才能在规定时间内到达目的地。

1950年11月28日早上7时,第113师抵达三所里。此时,公路尽头出现了南撤的美军和北援的南朝鲜军队,第113师只比敌人早到了5分钟。正是因为这5分钟,让第38军关死了三所里的闸门,掌握了战场主动权。随后,美军发起了多轮冲击,但第113师像一颗钉子一样钉在了三所里。他们和美军展开了白刃战,双方从山坡打到山脚,撞击声、叫骂声、骨头碎裂声交织在一起,志愿军视死如归的精神令对手惊骇,美军再次退去。

眼看突破三所里无望,沃克命令部队转向三所里西北方向的龙源里,殊不知这条路也被第113师337团堵住了。南逃和北援的美军相距仅1公里,但是因为坚守在那里的第113师,这短短1公里,美军就是无法逾越。

三所里、龙源里、松骨峰……敌人南逃的闸口被接连封堵后,梁兴初脑中冒出一个念头,2万多人的部队暂时封堵了两三倍于我且武装精良的敌人,僵持久了会怎样呢?敌人很可能变逃跑为攻击,最后突围出去。于是他做出了一个大胆部署,命令各部集中兵力、兵器,对溃败之敌先予以严重的杀伤,然后割裂围歼之。在命令最后他写道:“不要怕乱打仗,要以乱对乱,以团或营为单位,各自为战,多捉俘虏多缴枪。”

30日夜,价川以南,龙源里以北,纵深30公里的地域,围歼战打得异常激烈。至12月1日晚7时,战斗胜利结束。在第二次战役中,第38军共毙伤敌7400余名,俘敌3600余名,其中美军1042名,缴获各种火炮389门,汽车1500余辆,坦克16辆,电台51部。此役第38军歼敌总数约占志愿军歼敌总数33%和西线歼敌总数48%。

第二次战役的胜利,彻底粉碎了美军“圣诞节结束战争”的总攻势,沉重打击了敌人嚣张气焰,为扭转朝鲜战局起到了关键作用。1950年12月1日,彭德怀亲自起草了对第38军的嘉奖通令,在电报稿拍发前,彭德怀又在电文末尾挥笔加了一句:“中国人民志愿军万岁!38军万岁!”从此,第38军有了响当当的“万岁军”称号。

秦基伟:“抬着棺材上上甘岭”

秦基伟(1914年—1997年)湖北红安人。抗美援朝时期任第15军军长。后历任云南军区副司令员、昆明军区副司令员、成都军区司令员、北京军区司令员、国务委员兼国防部长等职。1955年被授予中将军衔,1988年被授予上将军衔。

1951年6月11日起,抗美援朝进入“边打边谈”的第二阶段,志愿军以阵地战为主,进行持久的积极防御作战。1952年4月,秦基伟率第15军接防五圣山阵地。这里是朝鲜东西海岸的连接点,控制着金化、平康、铁原三角地带,是中部战线的战略要地。因此,彭德怀叮嘱秦基伟:“五圣山是朝鲜中线的门户,失掉它我们将后退200公里无险可守。谁丢了五圣山,谁就要对朝鲜的历史负责!”

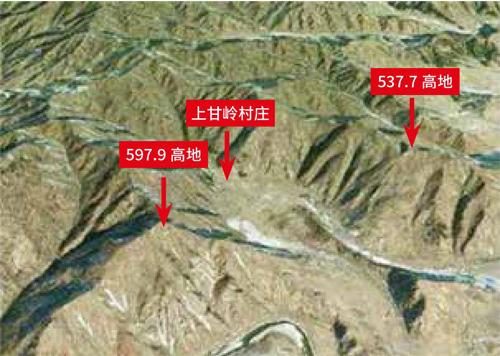

上甘岭位于五圣山的南面,其两侧有两个小山头,分别是597.9高地和537.7高地,它们互为犄角,是五圣山前沿的重要支撑点。1952年10月14日,这里爆发了开战以来最激烈的一场战役——上甘岭战役。交战双方在3.7平方公里的土地上,陆续投入11万兵力进行反复争夺,火力之猛,战斗之残酷,在世界战争史上罕见。

上甘岭地区示意图。

当天,“联合国军”动用美第7师、南朝鲜军第2师7个营的兵力,在300余门火炮、27辆坦克、40余架飞机的支援下,分六路向第15军45师135团两个连防守的597.9和537.7高地发动进攻。时任美第8集团军司令官詹姆斯·范弗里特将此攻势称为“扭转当前战局”的“摊牌作战”,又称“金化攻势”。

秦基伟将这一天形容为“一生中又一个焦虑如焚的日子”。光这一天,美军就发射了30万发炮弹,规模之大,手法之狠,都是空前的。“10月14日到20日,是上甘岭战役的最高峰,最紧张、最残酷。我们准备得很充分,敌人准备得也很充分。战争发起后,敌人想一鼓作气拿下,我们想一下子把敌人打下去。”秦基伟在1988年回忆上甘岭战役时说。他做过一个形象的比喻:“这期间敌我双方经过长时间准备都憋足了劲,好比下棋一样,出手就是当头炮。”

连续7个昼夜,秦基伟在指挥所没合过眼,一直守在电话旁。“一会儿前面报来消息:上去了!表面阵地全夺回来了!好!心中自然一喜;一会儿前面又传来报告:阵地又被敌人夺取了,心情又沉重起来……”秦基伟生前接受采访时这样形容胶着的心情。这期间美军投入7个团、17个营的兵力,而第15军则投入3个团、21个连的兵力,以伤亡3200余人的代价,歼敌7000余人。中国人民志愿军特级战斗英雄黄继光、一级战斗英雄孙占元,就牺牲在这7天的反复争夺战里。

第15军45师参战连队伤亡过半,有的连队只剩下几个人,师作战科长汇报伤亡情况时在电话里失声痛哭。秦基伟内心非常悲痛,但他知道,越是困难,决心越是要硬,仗打到一定火候,往往就是拼意志、拼决心、拼指挥员的坚韧精神。他对45师师长崔建功说:“15军的人流血不流泪。谁也不许哭!伤亡再大,也要打下去。咱们国家像15军这样的部队多得很,只要打赢了,把我们15军打光了也在所不惜!”而他自己,也立下了“抬着棺材上上甘岭”的誓言。

从1952年10月21日开始,第15军从表面阵地拉锯战转入坑道战,上甘岭战役进入第二阶段。坑道是志愿军屯兵和实施反击的有力依托。南朝鲜军第2师师长丁一权曾大为困惑:“高山被密集的炮火洗过了一遍又一遍,怎么还会有那么多中国军队?为什么炮火一停,他们就像从地底下冒出来的,拎起枪又开打了?”从10月21日到29日,第15军组织班组兵力以突击手段出击158次,共歼敌2000余人,并恢复7处阵地。

10月30日晚10时,秦基伟一声令下,第15军百余门火炮和30门120毫米重迫击炮一起发射,向597.9高地实施猛烈的炮火准备,拉开了决定性反击的序幕。31日凌晨,597.9高地阵地全部被我军收复。战士们随手抓把土,就数出32块弹片,一面红旗上有381个弹孔,1米不到的树干上,嵌入了100多个弹头。11月5日,敌军放弃对此阵地的争夺。11月11日,秦基伟在日记中写道:“强大的反击于下午4时20分(开始),我们的步兵发起了冲锋,7时全部恢复了阵地。坚守在坑道的勇士们高兴了,他们各个都是英雄汉。英雄的阵地,英雄们坚守。”

自1952年10月14日至11月25日,鏖战43天,第15军顶住了“世界战争史上最猛烈的一次火力攻击”,“联合国军”从上甘岭起,至上甘岭止,一步未进,寸土未得。范弗里特鼓吹的“金化攻势”被彻底粉碎,他承认:“这是战争中最血腥和时间拖得最长的一次戰役,使‘联合国军受到重大损失。”此后,朝鲜战局稳定在了北纬38度线上,抗美援朝战争的最终胜利得以加速到来。

战后,范弗里特回忆说:“中国士兵是一个顽强的敌人。他们没有防弹背心和钢盔。他们只穿上军服,戴上军帽,踏着帆布鞋。他们挎着步枪,腰上皮带配有200颗子弹。他们携带数枚制造粗劣的手榴弹,粮食是用米和杂粮磨成粉状,装在一条长管形布袋里,必要时可维持十几天……但是,他们永远是向前作战,奋不顾身的,有时甚至渗透到我们防线后方,令我们束手无策。”

美国学者约瑟夫·格登在《朝鲜战争——未透露的内情》一书中说:“在美国不愉快的经历中,朝鲜战争算是其中的一个:当它结束之后,大多数美国人都急于把它从记忆的罅隙中轻轻抹掉。”美国五星上将奥马尔·纳尔逊·布雷德利则对这场战事做了一个更简短的总结:“我们在错误的地方、错误的时间、同错误的对手打了一场错误的战争。”