《傅雷家书》:生命是连续不断的死亡与复活

赵从旻

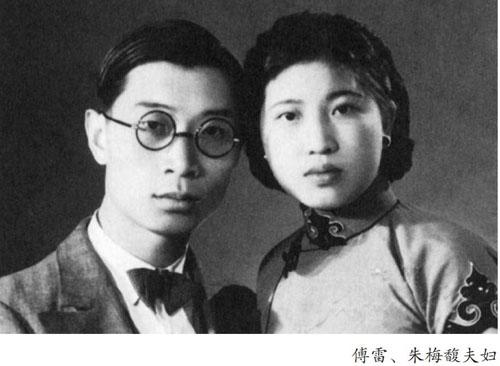

2019年年底朋友带着孩子到家里,聊天中从书架上抽出了两个不同时期版本的《傅雷家书》,引起了再读的兴趣。最近找到了2016年译林版的《傅雷家书》,编者傅敏用目前可寻尚存的并不完整的四位作者傅雷、朱梅馥、傅聪、弥拉(傅聪的第一任妻子)十余年(1954—1966)的往来信件文字,尽力还原了艺术与教养传承的点点滴滴,呈现了一个普通家庭的深情与庸常。

特殊年代书写的、已成为文化遗产和文化符号的《傅雷家书》,已不知有多少个版本,又直接和间接影响了具体多少人。这部作品,是在傅雷留洋归来报效祖国与傅聪去国远行追求艺术与自由,父子二人在相同时段却逆向而行的空间与时光中,以书信体的方式勾勒出的人生脉络和片段,见证了一个家庭和其中的个体在时代的裹挟下,在面对东西文化的碰撞与交融中,如何远隔重洋地理解升华与彼此成就,书写中留下了一笔笔瑰丽的思想印迹;又如何就生活的致简要义和人生中自我与他者的关系,傅雷先生解析出无关东西方的一个个世间朴实的真知灼见。一部隽永的“家书”,在看似随性日常、自然流露、不加掩饰的文字中让读者领略了人间的智识与思想和境界的高妙,以及悲情又浓烈的赤子之爱。

艺术之爱的博大与深厚

文学翻译家、艺术评论家傅雷,学识广博、中西贯通,尤其在艺术上造诣深厚,学养超群,对文学、绘画、音乐充满昂扬的激情和辩证的思考与探索。长期的文学翻译和艺术理论研究工作,滋养着傅雷,也将他本人铸就成一部丰厚的“大书”。

在与傅聪的往来信件中,傅雷既不断洋洋洒洒地输出着他的艺术见地和细腻的艺术分析,同时又近乎贪婪地希冀从傅聪的信件文字回馈与讨论中吸纳新的观点和看世界、看艺术的新角度。不与时代脱离并超越时代的思考,保持学术生命和思想的鲜活,是傅雷这样的知识分子精神上的追求。每每收不到傅聪回信,或者回信不回复观点的异同,傅雷就会在下一封信里表现出焦灼万分的不解,甚至絮絮叨叨地埋怨。

傅雷既可以与傅聪就音乐艺术的技巧与技术,对手与身体在钢琴前的种种表现、钢琴技术与训练的关系指出:美的音质的来源是耳朵、手和心。他也对乐感、音色、节奏的表现出自哪些因素;人的性格表现在音乐理解和表达上的特点;文化背景、民族性和音乐的关系这些议题娓娓道来,细分缕析,言之有据。他还可以就理智与情感在音乐表现上的如何平衡这些看似抽象的感受,阐述得极为精准:“艺术不但不能限于感性认识,还不能限于理性认识,必须要进行第三步的感情深入……艺术家最需要的,除了理智以外,还有一个‘爱字!”

傅雷深厚的艺术人文底蕴、广博的视野和细腻的写作手法,让其落笔成章,篇篇美文。而天才傅聪年少气盛显露的才华与自信,甚至比傅雷表现出更加的风流倜傥、帅气逼人。父亲从小为他打下的东方文化的缕缕根基,古典诗词歌赋的血液式的浸入,加之傅聪天然具有的对艺术的独特领悟力,让他的钢琴演奏出神入化,如诗如画,被誉为最理解肖邦的“钢琴诗人”,艺术之美享誉世界。

共同的艺术家的气质是傅雷傅聪父子二人的真实写照:“赤子孤独了,会创造一个世界”。看到傅聪复信中洒脱的文字和在海外的艺术成就,不难理解傅雷作为父亲对傅聪才华的期许、偏爱,甚至激赏,进而对傅聪精神世界的养成抱持着浓烈、执拗的持续关注。傅聪是他的生命延续与精神再复活,是他的骄傲,是于现实中验证的傅雷写下的这句话:“生命就是连续不断的死亡与复活”。

亲情之爱的温柔与严苛

一个天赋异禀的不羁少年以出色的艺术才华有机会去异国学习、比赛,既是父母的荣光与骄傲,也似一根长长的风筝线远远地一直牵着父母的神经。路途遥遥,傅雷夫妇精确地计算着双方发出信和彼此收到的日子,为每一封信或邮包的稍快一天的抵达而雀跃,又为每一封信的延迟或不达而焦虑万分。对信件和信件内容的饥渴情绪一直贯穿着他们在世的后十余年:“我们历来问你讨家信,就像讨情一般。”

在把傅聪当作讨论音乐艺术话题的对手角色中,傅雷希望训练他的思考和表达,希望他用写信的方式多整理自己的思想,把感性认识上升到理性认识。傅雷想在做人、生活细节、艺术修养、演奏姿态方面力图去做傅聪的一面“忠实的镜子”;在做事上,他则要求傅聪遵循“第一坦白,第二坦白,第三还是坦白”的原则。在导师更换这样的大事上,傅雷又以长者的宽容和全面分析提醒傅聪三思,最终傅聪在冲动和单向度的思考中冷静下来,得出了更深入的选择结论。

傅聪远在异国他乡,吃喝用度及未来的事业发展都离不开怎样看待和使用金钱这个问题,傅雷以过来人的经验谆谆嘱咐:“要不受物质之累,只有克服物质、控制物质……唯有妥善安排才能不受物质奴役。”毕业后的傅聪受邀各国巡演,傅雷更是将频繁的商演对专业的损伤和弊端时时提醒傅聪,生怕他被金钱左右,流于俗世,失去艺术的本真。

为人父母者傅雷夫妇,深知傅聪在艺术上的狂热和执着,最为牵挂傅聪的身心健康。傅雷认为欣赏大自然和造型艺术的美是维系一个人身心平衡的最佳方式。如果两个月不去森林和博物馆,傅雷自认为就无法调节身心,因而不断在信中督促傅聪走向大自然,走进博物馆。有趣的是,在这个问题上傅雷也会真诚地自我剖析:“我并非不想去公园里散散步或者逛逛古董铺,实在是没有这種闲暇,工作对我来说变成一种激情,一种狂热……”

这种与理性相悖的状况,还表现在傅雷对傅聪经常不及时回复或者不愿及时回复的聊以自慰的“理解”,令人莞尔:“青年人最容易给人一个‘忘恩负义的印象。其实他是眼睛望着前面,饥渴一般的忙着吸收新东西,并不一定是‘忘恩负义。”

艺术家的尊严、体面与教养

傅雷崇尚中国人的生活哲学,主张“人一辈子都在高潮低潮中浮沉,唯有庸碌的人,生活才如死水一般;或者要有极高的修养,方能廓然无累,真正的解脱”。这里极高的修养意味着在关于人的言行的教育培养上要时时自律和严谨。傅雷认为无论如何细小不足道的事,都反映出一个人的意识与性情。修改小习惯,就等于修改自己的意识与性情。傅雷曾在信中叮嘱傅聪一件看上去很小的事情:信封上的字别太大,以免邮票会遮去姓名;他还在说话方式上提醒傅聪: “坚持真理的时候必须注意讲话的方式、态度、语气、声调。要做到越有理由,态度越缓和,声音越柔和”;在人情世故处理上: “做事最要防为人当了差,反蒙不白之冤。这也是不可不学会的人情世故!”

傅雷很注重行为礼仪的教养,他提醒傅聪进到别人的客厅,在脱下外套的同时也应解下佩戴的丝巾;不得把手插在礼服口袋里与人交流,尤其是插在上衣口袋里。傅雷亦会担心傅聪的社交尺度过宽:“对外国朋友固然要客气,也要阔气,但必须有分寸”。

一个艺术家呈现的优雅气质和绅士般的体面与尊严,就是在这些细节的浸润和教诲中完成的。

“家书”的相当一部分是关于感情和家庭。从信件中看出傅雷夫妇对不曾谋面的儿媳弥拉疼爱有加,时常提醒傅聪对单纯可爱的弥拉多些关爱理解,尤其是在小夫妻的性格相处上,傅雷对“如何做一个艺术家的妻子”的话题数度自我检讨:“能同艺术家做伴而日子过得和平顺适的女子,古往今来都寥寥无几。”

即使是知识分子,由于父子二人艺术家的特殊身份,使得傅家两代都自然将女性设定为辅助角色,又因为弥拉年轻单纯,其需被男性丈夫“塑造”的观念在傅雷的家长意识里尤为显著,而男性的天然可以被原谅也自然就被视为一种无可辩驳的事实存在,不得不说这是一种封建的旧式的“爱”。

若干年后年逾八旬的傅聪被问道如何看待中国孩子在国际钢琴演奏界的未来,傅聪的回答是:那是“一批光彩的手指”。是的,手指足够亮丽光彩,可艺术的趣味和灵魂,又要靠什么塑造?

作者系韬奋基金会阅读组织联合会副秘书长