老乡辛弃疾

辛弃疾,是济南的骄傲。

陆游曾赞之“大材小用古所叹,管仲萧何实流亚”。辛公实为“将相之种”“雅有誓清中原之志”,虽“生不得行其志”,但其“胸怀中燃烧着炎炎烈火轰雷”却沸腾了这个民族八百多年。

他以六百余首词作传世,得“词中之龙”之誉;他更是人中之杰,有展示其军事思想的《美芹十论》流传并以善战而名。康熙亦赞其“君子观辛弃疾之事,不可谓宋无人矣”。

他的郁郁,是这个民族不曾痊愈的疮疤。

今年是辛弃疾诞辰880周年。自他21岁离乡,他再也没能回到故里。他和他的故乡,隔著太多国恨家仇,又连接着太多离愁别绪。南宋人的返乡之路,也是北定中原之途,道阻且长,只能梦中相望,只能诗词寄怀。

我们希望,能够用语言的真诚来迎接他,归回故里。

(本专题6-17页)

故乡,一辈子没有回来

从21岁离开济南,到68岁在离济南1200多公里的江西铅山瓢泉去世,辛弃疾再也没回到过他的故乡。

而且,离去的时候,是那么急促、匆忙。

他带着50个骑兵,冲到几万人的金兵营帐中,抓住张安国扔到马背上,然后带着据说有一万多原来起义军的弟兄,为了不闹出响动,马蹄上裹着布,马嘴里衔着木棍,连夜向南奔驰,越过金军的封锁、追击,渡过淮河,再渡过长江,去到杭州。

济南遥墙辛弃疾纪念馆里的壁画 赵林云/图

那样的走,没有告别。因为,没有时间,没有机会,也没有心情。但是,那样的走,却是为了有一天能够归来。

回想一下辛弃疾当时的心情,他应该没有想到,这一走,很多年再也没踏上归途。这一走,“四十三年,望中犹记,烽火扬州路。”是的,那次南奔时,他路过扬州。

这一走,一辈子都没有能回来。

但是,从到南方的第一天起,对辛弃疾来说,整个后半生,他一直心心念念的,耿耿于怀的,满怀希望的,不是别的事,就是归乡。打回老家,驱除金人,解救家乡。然后,在家乡安度余生。

可以说,在那总共长达47年的时光里,他没有一天不在想回家的可能,没有一天不在做回家的梦。

好几次和不同的皇帝见面,每一次,他都要想方设法谈到北伐,哪怕有的皇帝根本就不愿意听。他给孝宗皇帝上疏的《美芹十论》,其主题就是如何对付金国。甚至还给出具体的战法,比如一旦战事起来,最好从平原和海上登陆齐头并进,山东即唾手可得。然后再向北推进。他始终坚信不疑,只有先解放山东,才能顺利地解放整个北方。

和南宋的朝臣接触、交友,他都毫不犹疑地青睐于那些坚定的、坚强的主战派,像虞允文、叶衡、周必大、赵汝愚、史正志、范邦彦等。

和学者诗人们来往,也都是和那些主张北伐复国的文人注重发展友情,如陈亮、陆游、范成大、姜夔、韩元吉与朱熹、吕祖谦、张轼等。

在词中,在他乡营造一个故乡

辛弃疾21岁之前,有三年跟着爷爷到安徽亳州求学,其余的18年都在济南度过。从一生的时间段来看,并不算太长。但是,济南是他独一无二的家乡,是他魂魄牵系的地方,是他亲生父母和最亲的爷爷的安眠之所。

济南有泉,有湖,有山,有河流,有荷花。济南遥墙有四风闸村,有他的童年、少年和青年时光。济南还有辛弃疾聚义过的灵岩寺,有他短暂而激烈跌宕的戎马生涯,有他斩杀义端与活捉叛贼的战斗记忆。

一个人热爱自己的家乡,本是天经地义之事,不需要任何理由。然而,对辛弃疾来说,似乎还要多几层格外的涵义。正是因为父母早亡,他的有些感念就更加强烈。正是因为家乡沦陷敌手,怀念与拯救之情就更为深沉。正是因为一离开,几十年再也不能回去,那归心就一天天一月月一年年不停地生长,最后,在他的心里长成了一棵枝繁叶茂的参天大树。

他在《菩萨蛮·书江西造口壁》中写道:“郁孤台下清江水,中间多少行人泪?西北望长安,可怜无数山。”在向着西北眺望之时,难道他没有将执着的目光望向自己的家乡?造口壁位于江西赣州,从那里看西安,和济南基本上是同一个方向,都是向北,只不过一个稍微偏西一个稍微偏东一点。中间都隔着无数“可怜的”山河,隔着无数的岁月,隔着无数的无奈,和无数的遗憾。

他在《满江红·题冷泉亭》中写道:“醉舞且摇鸾凤影,浩歌莫遣鱼龙泣。恨此中、风月本吾家,今为客。”在杭州灵隐寺飞来峰下,有一眼泉叫冷泉,白居易、苏东坡都写过它。辛弃疾则与他们不同,他除了欣赏与歌赞,更多的是浓烈地想起自己的家乡济南,那个多泉的城市。家乡的景色本也和这里一样的美好、迷人,可叹的是,可恨的是,可悲的是,眼下的自己,却只能在南国做一个浏览的过客。

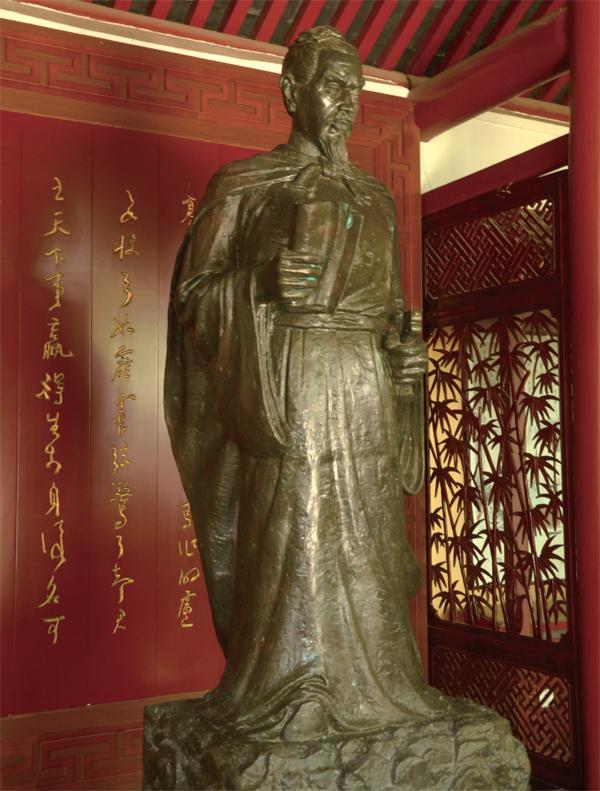

大明湖畔,辛弃疾祠(稼轩祠)中的雕像。

他在《青玉案·元夕》中写道:“众里寻他千百度。蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”有人说这个难寻的“那人”,是一位刚刚“笑语盈盈暗香去”的漂亮姑娘,而王国维则将之说成是人生的第三种境界。如果结合辛弃疾一生的喜厌爱恨来看,“东风夜放花千树”会不会同时也是他家乡的某个节日盛景,而“那人”是他寻来寻去的亲人,父亲?母亲?抑或是爷爷?小时候,大人们一定带他去看过济南的元宵节。或者,“那人”干脆就是他后半生一直寻寻觅觅的家乡的代称呢!

他在《清平乐·村居》里写道:“大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。最喜小儿无赖,溪头卧剥莲蓬。”这是辛弃疾田园生活的生动写照,父亲看着孩子们在田间、湖边忘我地劳动、玩耍,悠闲之情溢于言表。而他的家乡济南,本是荷田普生之地,遥墙曾经是济南的荷花之乡。在辛弃疾幼小时,父亲或者爷爷肯定也同样用高兴、怜爱的目光看着他在地头调皮地“卧剥莲蓬”。那一刻,与其说他看到了孩子们的快乐,毋宁说他刹那间穿越时空,再次看到了自己。

《清平乐·村居》写于江西的上饶,这里正是他晚年高度钟爱的隐居之所。因为这里有带湖,不远处有灵山,一定是像极了济南的大明湖和千佛山。

因为想家,因为要养老,因为知道回不去,所以,他要在1000多公里之外的江南的西边某个地方,营造出一个模拟的家乡。后来,他又迁移到铅山的瓢泉,更是因为那里有两眼泉,四季流水不断,日夜叮咚作响,像极了济南的趵突泉、黑虎泉、珍珠泉。

回乡之路,道阻且长

实际上,在定居上饶之前的那些年,他一直都在路上。

滁州、广德、江阴、南京、赣州、江陵、南昌、杭州、福州、绍兴、镇江等,每一次迁移,至少都有好几百里,有的甚至是千里奔波。可以想象,在那些漫长而孤寂的跋涉中,他会不止一次把卸任赴任的路幻想成归乡的长途——或者率兵杀回,或者凯旋而至,或者荣归故里。

回家的方式,他一定设想过很多种,但只有一种结果,他从来都没有想到过,那就是再也回不去,哪怕是一次可能的机会都没有。甚至,在他几十年的宦海浮沉中,除了刚开始的滁州,其余的时间里,他连长江都没有渡过。

他的身和心,长时间陪伴着祖国山河的割裂。也就是说,他的心一直都在归乡的路上,但北方,却成了他一个终生无法做成的大梦。

而且,整个后半生,无论官做得多大,无论物质生活多么富足,无论居住的环境多么优美,但他一直都没有愉快过。

因为太正直,不愿意随波逐流,所以总有人找各种理由陷害他。因为总是主张北伐,而皇帝却另有所思,所以总也得不到皇帝真正的重用。在这种困顿、交织、艰难的情况下,他做官之余,兼做一些时兴的生意;在成家之后,兼收几个心味相投的小妾;于生活之外,喜欢借酒一浇胸中块垒和乡愁,就变得应该同情、可以理解、值得谅解了。

1980年代,曾有一首叫《三百六十五里路》的歌,里面唱道:“睡意朦胧的星辰,阻挡不了我的行程,多年漂泊,日夜风餐露宿,为了理想,我宁愿忍受寂寞。三百六十五日年年地度过,过一日,行一程。三百六十五里路,越过春夏秋冬,从故乡到异乡,从少年到白头。三百六十五里长路,饮尽那份孤独。”现在再来看,这首歌,是写给辛弃疾的,似乎也真真切切唱出了他的心声。

好在辛弃疾也有属于他自己的歌,他的歌就是他的词。悠长的岁月中,庆幸的是,他有诗词相伴。他可以在诗词里想念,在诗词里颂赞,在诗词里陶醉,在诗词里呼唤,在诗词里自己安慰自己,在诗词里义无反顾地踏上归途,一次次回到魂牵梦绕的故乡。

他的名字叫弃疾,而他的一生,不仅要远离自己身体上的疾病困扰,更重要的是,要去掉那個巨大的心病,就是家乡的沦陷。这样看,他倾其一生所做的归乡梦,就是解放家乡,收回中原,光复北国。

他的家乡梦,实际上就是家国梦。他的归乡梦,也就是归国梦。

18世纪德国天才诗人诺瓦利斯曾说:“哲学原就是怀着一种乡愁冲动,到处去寻找家园。”

这样来看,归乡不仅是辛弃疾的人生“哲学”,更是他的信念和信仰。所以,才会那么坚定,那么恒久,那么矢志不移。

1207年10月3日,68岁的辛弃疾,带着满心的痛憾,在江西铅山去世。临死前,他还连着大喊了三声“杀贼”,才咽的气。

剑胆诗心北国魂的辛弃疾,一生中真正的戎马生涯十分短暂,就是他南渡前一年多的时间。那么,他之所以大喊起“杀贼”,一定是他在弥留之际的恍惚之间,瞬间回到了故乡。

或者说,他打回了故乡。而这时候,对他来说,故乡和天国是同时降临的。

2019年1月底,我和几个文友从济南出发,驱车1000多公里,沿着辛弃疾归乡相反的方向,来到江西上饶,去拜谒他位于阳原山中的墓地。在铅山县城,我们受到几位辛弃疾研究者的友好接待。即使和有的人没有机会谋面,通过电话也能感受到他们的热情。

那时候,我们不无欣慰地想到,800多年前,当济南人辛弃疾去到那里定居时,铅山人是如何张开温暖的怀抱,接纳了这个失意的官宦,归乡不得的北方游子,伟大的豪放派诗人。

实际上,从辛弃疾的文学作品传回济南、吟遍华夏大地的时候,我们就知道,他早已经乘着诗词的翅膀,一次次回到过自己的家乡。他是济南的儿子,也是中国的骄傲。

▲江西铅山阳原山中的辛弃疾墓。赵林云/图

(本文原为《剑胆诗心北国魂——辛弃疾》一书前言,未收于书中,大标题为编者所加)