河源市茶叶产业发展现状分析及对策①

姚兆奇 郑艳艳 周广洲

(1 广东省农科院彩田农业科技信息中心 广东广州510640;2 农业农村部华南都市农业重点实验室 广东广州510640;3 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 广东广州510410)

河源市位于广东省东北部,地处东江中上游,属亚热带季风气候。气候温和,雨量丰沛,四季分明,土层深厚,有机质含量高,非常适宜茶叶生长。2016~2018 年,河源市茶叶种植面积在全省排名第三,茶叶产量在全省排名第五,茶叶产业发展潜力巨大。为进一步提升河源市茶产业发展水平,河源市人民政府办公室出台了《关于促进我市茶产业发展的实施意见》等一系列政策文件。但是,河源市茶叶大而不强的问题依然较为突出,本文对河源市茶叶产业发展现状进行分析,剖析茶产业当前存在的问题,并提出相关对策,以期为推动河源市茶叶产业健康可持续发展提供科学依据。

1 河源市茶产业发展现状

1.1 规模稳步提升,品种呈现多样化

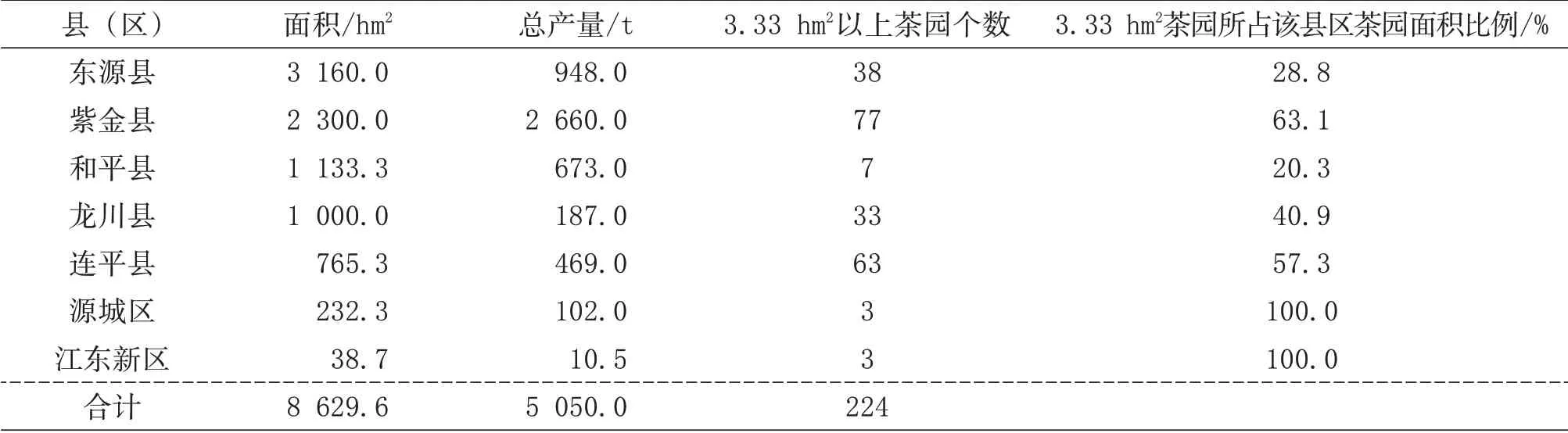

2017 年河源市茶叶种植面积8 629.6 hm2,全省排名第三;茶叶产量5 050 t,全省排名第五。从表1可以看出,河源市各县区均有种植茶叶。面积3.33 hm2以上茶园有224 个,总面积3666.7 hm2,占全河源市茶叶种植面积的42.9%,规模化程度较高(表1)。

表1 2017年河源市各县(区)茶叶种植面积和产量情况

为推动茶叶品种多样化,河源市改良了一批本地品种,引进了一大批外地的优良品种。目前,河源市茶叶种植品种主要有‘金萱’(‘台茶12号’)、‘翠玉’(‘台茶13 号’)、‘白叶单丛’‘八仙’‘梅占’‘水仙’‘龙井43’‘浙农117’‘乌牛早’‘黄金桂’‘金牡丹’‘凤凰单丛’等多个品种。

1.2 经营主体不断壮大,行业协会促进效果明显

河源市茶叶经营主体从最开始的林场、散户,逐渐发展到茶叶企业、专业合作社等新型经营主体。截至2018 年,河源市全市茶叶种植和加工企业近300 家,茶叶连片种植超过300 亩的企业共56家,全市茶叶省级农业龙头企业6 家。2016 年1月,河源市茶叶流通协会正式成立,紫金县、东源县、连平县相继成立县级茶叶协会,自成立至今,河源各级茶叶(流通)协会组织种植,加工,安全生产,营销等各类培训100余场,累计培训达3 000 人次,组织出外考察参观30 余次,对河源茶叶产业发展起到积极的促进作用。

1.3 农产品认证持续增加,品牌建设成效初显

目前,河源市茶叶已获得省十大名牌2个,省名牌8 个,省名特优新10 个,省区域公用品牌4个,绿色茶叶产品4 个,有机茶叶产品32 个,无公害茶叶产品37个。省十大名牌有“承龙嶂绿茶”和“承龙嶂红茶”,省著名品牌有“丹仙湖绿茶”“崇志红茶”“承龙嶂红茶”等,省区域公用品牌有“东源仙湖茶”、“龙川茗茶”、“紫金红茶”、“紫金绿茶”等。2018年12月,紫金县承龙嶂龙王绿茶业有限公司的承龙嶂牌绿茶、红茶获得广东省第三届“十大名牌”产品。“东源仙湖茶”“龙川茗茶”“紫金绿茶”“紫金红茶”被省农业厅认定区域公共品牌;2010 年,“武顿山”就被评为著名商标;“黄花牌闺秀绿”荣获全国名优茶评比特等奖。2018 年广东十大好春茶评选中,紫金县敬梓客家皇茶场的椪风蝉茶红茶和紫金县金丰号农业发展有限公司的金丰号红茶获得广东十大好春茶(红茶类)。紫金县龙窝镇架草排种养农民专业合作社的紫金绿茶和紫金县青林峰茶业有限公司的广东十大好春茶(绿茶类)“三坳香”黄花小叶种茶,荣获2018 年“海堤杯第七届海峡两岸春茶茶王擂台赛”绿茶金奖。

1.4 加工缺口较大,存在质量安全隐患

据国家食品药品监督管理总局统计,河源市目前茶叶生产企业有224家,其中具有生产许可认证(SC)企业仅有31 家,其中紫金县20 家,东源县6 家,连平县3 家,源城区、和平县、龙川县各1 家,年加工能力1675 吨。另外30 家具备小作坊生产许可,其中东源县11 家,连平县9 家,和平县4 家,紫金县3 家,龙川县2 家,源城区1 家,年加工能力约367 t。河源全市茶叶加工能力约为2 042 t,而河源2017年全年茶叶生产约为5 050 t,存在接近3 000 t 的加工缺口,这些缺口主要由家庭式加工进行补充,存在较大的产品质量安全隐患。

2 河源茶产业存在的问题

2.1 茶叶产业化发展水平有待提高

总体而言,河源市茶叶龙头企业规模小,大部分集中于生产领域,产业链不完善,市场体系不健全,消化能力不足,龙头作用发挥不充分。全市茶叶专业村少、连片村少,呈现相对分散的格局,茶叶种植以农户经营为主,规模相对较小,分散不连片;管理粗放,经营范围零散,茶叶生产组织化程度不高,茶企往往“单打独斗”,集约化生产、规模化经营的格局尚未形成,资源并未实现优化组合;加工方式相对粗糙,制作工艺落后,生产效率低下,影响了茶叶质量水平的提升。茶园标准化和机械化水平低,用工成本非常高,抗御自然灾害能力较弱,基础设施有待继续加大投入和完善。

2.2 茶叶产加销标准体系缺失

目前,河源市茶叶茶园管理、加工、销售缺乏统一规范的标准。茶叶种植、生产、加工以农户经营为主,部分茶园种植管理粗放,农药化肥施用不规范,茶叶采摘标准不一,单产低;茶叶加工则主要以小作坊加工,存在千家万户做茶的弊端,茶叶质量安全难以保证;市场销售方面,部分茶叶甚至没有标注价格、生产日期等,茶的价格确定随意性大,完全靠商户自主定价,个别商家以次充好,重包装轻品质。目前,地方标准体系建设滞后,至今仍没有统一的茶叶生产、加工技术、质量检测方面的标准体系。

2.3 市场缺少名牌产品,统一品牌建设难

河源市目前主要茶叶种植品种有本地小叶群体种,‘金萱’‘翠玉’‘鸿雁12号’‘单丛’‘黄花小叶种’‘白茶’‘云南大叶’等品种,没有形成推动市场发展的拳头品种。整个产业缺乏知名龙头企业,茶叶品牌多(如:仙湖茶的商标注册就有20多个),但这些商标在市场上影响力不大、竞争力不强,存在“有名茶,缺名牌”的现象。推介力度弱,政府对茶叶的宣传力度不大、档次不够,对外宣传和推介促销往往依靠茶企自发组织,未能形成强大的推动作用,有些茶企即使有小规模的包装外销,但还是以传统的“线下”销售为主,产品销路不畅,销售范围狭窄,难以真正从河源走出去、有效扩大市场份额、做大做强茶叶产业。

3 加快河源市茶产业发展的对策建议

3.1 完善茶树良种繁育推广体系

鼓励茶园自繁自育和内联外引相结合,在加强对当地特色浓、品质优、种性稳、抗性强的茶树良种繁育推广的基础上,适当加大外地优良茶树品种的引进力度。依托省内外高校和科研单位,在传统特色茶叶集中产区仙湖山、康禾、黄花村、石坪顶、桂林村等进行本地茶树良种的筛选、收集、保存和提纯复壮,建立地方特色茶树种质资源圃,并适当引进外地优良茶树品种,加强试验示范,扩大资源储备,逐步完善基础条件。

3.2 扩大和完善生态茶园建设,加快低产低效茶园改造

根据发展“绿色农业、生态农业”的基本要求,引导茶叶龙头企业、合作社等经营主体根据《广东生态茶园建设规范标准》为标准新建茶园,推广生态茶园建设技术,加强病虫害绿色防控,完善茶园路网及排(喷)灌工程等基础设施配置,建设防护林隔离带,形成“头带帽、腰束带、脚穿靴”的良好茶园生态系统,全方位打造国内高标准、高品质茶叶生态示范基地。重点推行老茶园更新改建和低产低效茶园改造升级,提倡通过更换品种或树冠更新、土壤改良、肥水调控等配套技术,以及采取伐老植新等方式对老龄低效茶园进行更新改造。在茶园更新改造过程中,加大优良品种推广力度,大力推广配方施肥、节水灌溉、茶园铺草等综合配套技术,改善茶园生态环境和生产条件,持续增加生产效益。

3.3 完善茶叶质量标准体系

联合广东省科研单位、省茶叶协会、省茶产业联盟,制定从茶叶生产、加工、包装、储运等环节技术标准,如《河源市茶叶种植管理标准》《河源市客家炒青清洁化加工生产标准》《茶叶安全生产标准及产品等级标准》等,健全完善河源市茶叶标准体系,为茶叶标准化发展提供依据。通过奖补的方式,鼓励支持茶叶企业、行业协会和农民专业合作社,积极开展“三品一标”(无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志)认证,提升质量管理水平和产品安全水平[1]。重点建设茶叶质量追溯体系,建立覆盖全市重点茶叶企业的产地环境监测与产品溯源管理平台,包含“市—县—企业”三级的管理平台,加强茶叶质量安全监管,为消费者提供安全优质的茶叶产品。

3.4 促进茶旅融合,打造茶叶区域公共品牌

深入挖掘整理河源茶文化的悠久历史和人文底蕴[2],创意拓展茶文化外延,通过开展茶文化研讨会、举办客家茶叶文化节、茶博会等形式,不断提升全市茶文化的影响力。加快“茶叶+旅游”融合发展,积极开发“茶之旅”“茶山行”等旅游项目,研究开发茶叶旅游产品,打造一批融茶文化、民俗文化及休闲度假等为一体的旅游线路,增强旅游业对茶叶产业的带动作用,以旅兴茶,以茶促旅[3-5]。鼓励“区域公用品牌+企业品牌”双牌共建模式,重点打造在茶叶市场知名度高、影响力大的企业品牌,放大品牌效应,带动全市茶叶生产和销售。支持茶叶龙头企业、行业协会和农民专业合作社参与省级以上的茶叶评比、省级名牌、省级十大名牌、名特优产品的评比和展销活动,对参与茶叶区域公用品牌建设和创建特色品牌的,将按相关规定给予奖励[6-7]。