纳米分散体驱油技术在渤海Q油田的研究与应用

田 苗,王 涛,徐国瑞,贾永康.

(中海油田服务股份有限公司,天津 300451)

渤海Q油田为河流相沉积的稠油油藏,主力油组上部地层原油黏度为79~215 mPa·s,油组下部地层原油黏度为11~945 mPa·s。经过长期注水开发,油田目前已进入中高含水开发阶段,产油量持续下降,亟须有效的控水增油措施。Q油田注入水水质严重超标,油田注水不足,常规调剖、调驱体系会进一步影响注水量,易造成注入压力高、注入困难等问题,影响措施施工及效果。海上平台空间有限、作业繁多,常规的调剖、调驱体系还存在工艺复杂、设备占地面积大、作业时间长影响平台正常生产等问题[1-8]。

针对以上问题开展了纳米分散体驱油技术研究,该技术产品拥有超低界面张力和极强的原油分散携带能力,能够大幅提高驱油效率,并在一定程度上改善层间矛盾[9-17]。与常规调剖、调驱技术相比,具有施工简便、药剂注入性好、设备占地面积小、采收率提高明显、绿色无污染等显著优点。

1 纳米分散体增产机理及特点

纳米级分散体是特殊的化学药剂,可使油和水形成离散状分散体。分散体总是存在于油水之间,具有油水两相性质,由于分散体中的每个油滴和水滴呈现分子量级,其最小直径可以达到1 nm,因此可以在油藏条件下稳定存在。其增产机理为:①形成超低界面张力,可以极大降低毛细管力差异,从而降低了系统对油的束缚;②极强的原油分散携带能力,使得注入流体在冲刷孔隙的过程中,原油易于剥落成小油滴而被驱替出来,能够大幅提高水驱洗油效率;③改变岩石润湿性,使其由油湿转变为水湿,降低原油在地层孔隙中的流动阻力,改善孔喉,提高渗流效率;④调节驱替面,从而打开了新的驱替通道。

纳米级分散体驱油技术是一种新型的前沿技术,其具有以下优点:①注入性好,穿透能力强,在地层介质中扩散速度较快;②适用性广,抗高温、高盐、稠油;③针对性强,可以根据不同油藏特点设计有针对性的独立配方;④驱替效率高,实验室及矿产试验证明其驱替效率远高于水驱;⑤施工工艺简单,采用在线注入,无须大型设备;⑥绿色无污染,不易与其他油田的化学药剂发生反应,生物降解率高于95%,药剂排出前自动分解,对流程无影响。其外观为乳白色液体,与油水互溶,pH值为5.5~6.0,黏度为1.5~2.0 mPa·s。

2 室内实验评价

针对纳米分散体的以上机理特点,可见其增油机理的根本主要在于其超低的界面张力和改善润湿能力。本文提取了Q油田的油水样,结合油藏温度、压力,设计实验以进行多方验证。

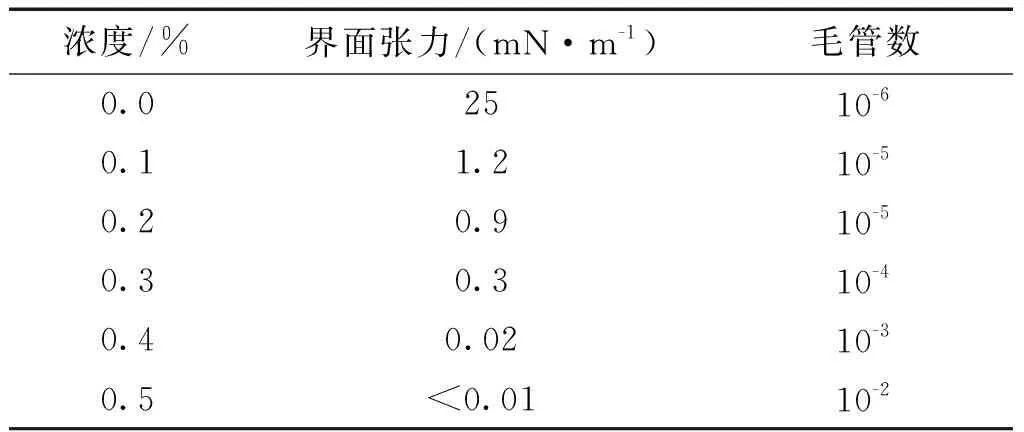

2.1 界面张力测试

利用Q油田现场油水样配制0.0%、0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%六组浓度的纳米级分散体溶液,参照标准《界面张力测定方法:旋转滴法》(SY/T 5545—1992),使用高清界面张力仪Attension在60 ℃条件下进行油水界面张力测试,结果见表1。可以看出,随着纳米分散体浓度的增加,油水界面张力不断降低。浓度为0.5%的纳米分散体可以在油水界面形成超低界面张力,达到10-3级别。

表1 不同浓度下油水界面张力实验结果Table 1 Experimental results of interfacial tension at different concentrations

2.2 原油降黏率实验

参照标准《稠油降黏剂技术要求》(QSH-0055—2007)中“5.6降黏率”方法,使用Q油田地层水配制溶液3份,然后加入纳米级分散体配制成0.0%、0.3%、0.5%三组浓度的纳米级分散体溶液,使用Bookfield黏度计分别测试在60 ℃条件下3组浓度纳米级分散体溶液对油田原油的降黏率,实验结果见表2。可以看出,纳米分散体对原油有一定的降黏效果,浓度为0.5%条件下原油的降黏率达到48.7%。

表2 原油降黏率测定实验结果Table 2 Test results of viscosity reduction rate of crude oil

2.3 润湿性及驱替能力测试

室内测定了无分散体的溶液和含0.5%分散体的溶液对地层原油/水之间的界面张力及砂岩体系润湿性的影响。使用Q油田现场油水样,砂粒为40~70目的地层砂,烧杯容积为25 mL。

取0.5%分散体的溶液和无分散体的溶液各10 mL分别加入烧杯中,并分别缓慢加入10 mL地层油。由于重力分异,地层油在上,水溶液在下。取两份3 g的实验砂粒,缓慢均匀撒入烧杯中。由于石英砂表面被地层油包裹,砂粒会携带大量的油形成油包砂沉入溶液底部。同时将两个烧杯放在恒温加热垫上加热至地层温度60 ℃,观察记录油包砂的动态变化。

测试结果表明,当烧杯加热到60 ℃后,油包砂在地层水中保持稳定,地层油始终与砂粒固结在一起沉降在水底,水相无法打破油相进入砂体内。证明油相是润湿相且油水间界面张力极大,同时水相无法润湿砂粒(图1a)。含有0.5%分散体的水溶液在整个体系达到地层温度后能够代替油相成为润湿相,油包砂体系被打破。由于0.5%的分散体可以提供超低界面张力,在细微的重力差异下水溶液进入砂体内驱替出地层油(图1b)。

图1 润湿性和驱替能力测试实验Fig.1 Wettability and displacement capability test

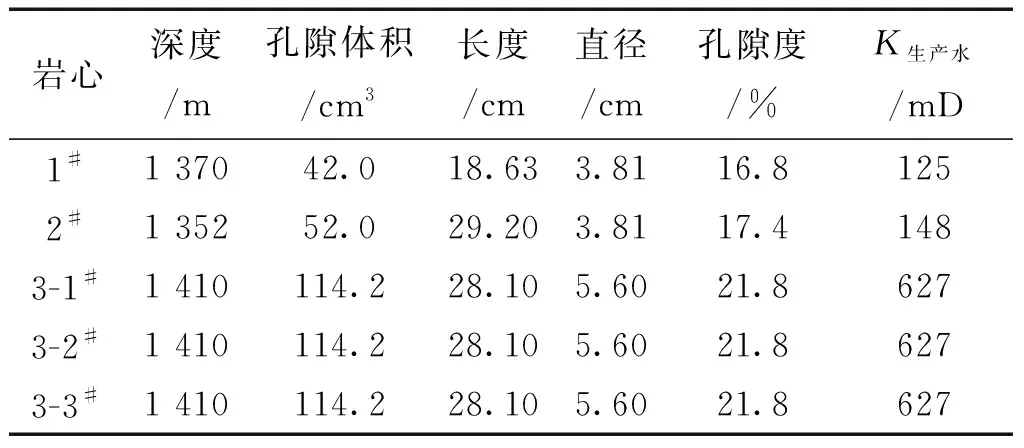

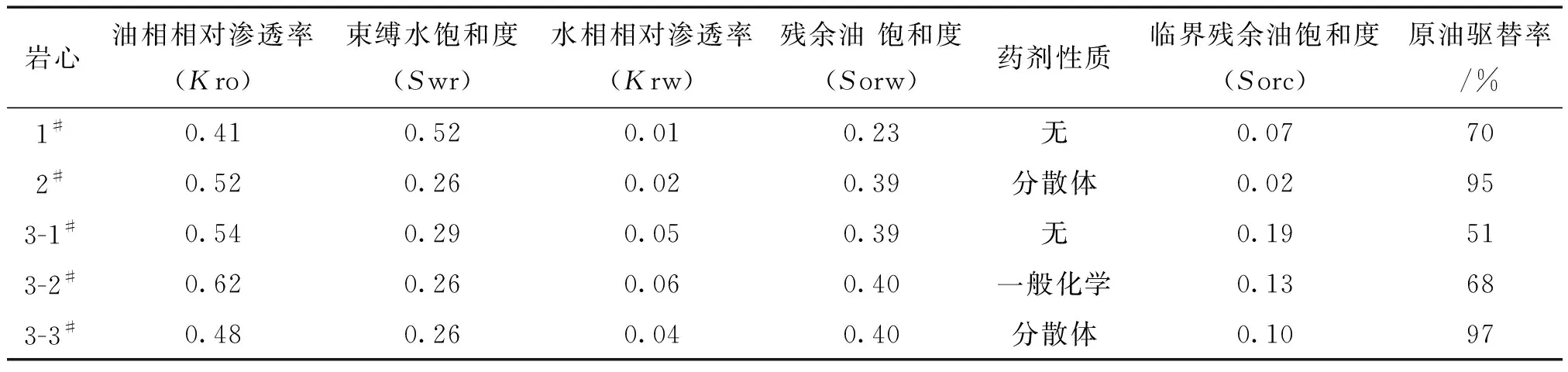

2.4 岩心驱替实验

设计对比实验,利用岩心驱替来验证纳米分散体的驱替效果。取5块岩心,其具体参数见表3。1#岩心进行纯生产水驱。2#岩心性质与1#岩心极为相似,注入纳米级分散体药剂进行驱油。整个3#岩心组所用的岩心为同源岩心,性质结构极为相似,3-1#岩心进行纯生产水驱,3-2#岩心采用一般化学驱,3-3#岩心采用纳米级分散体驱油技术。

表3 岩心驱替实验岩心参数Table 3 Core parameters of core displacement experiment

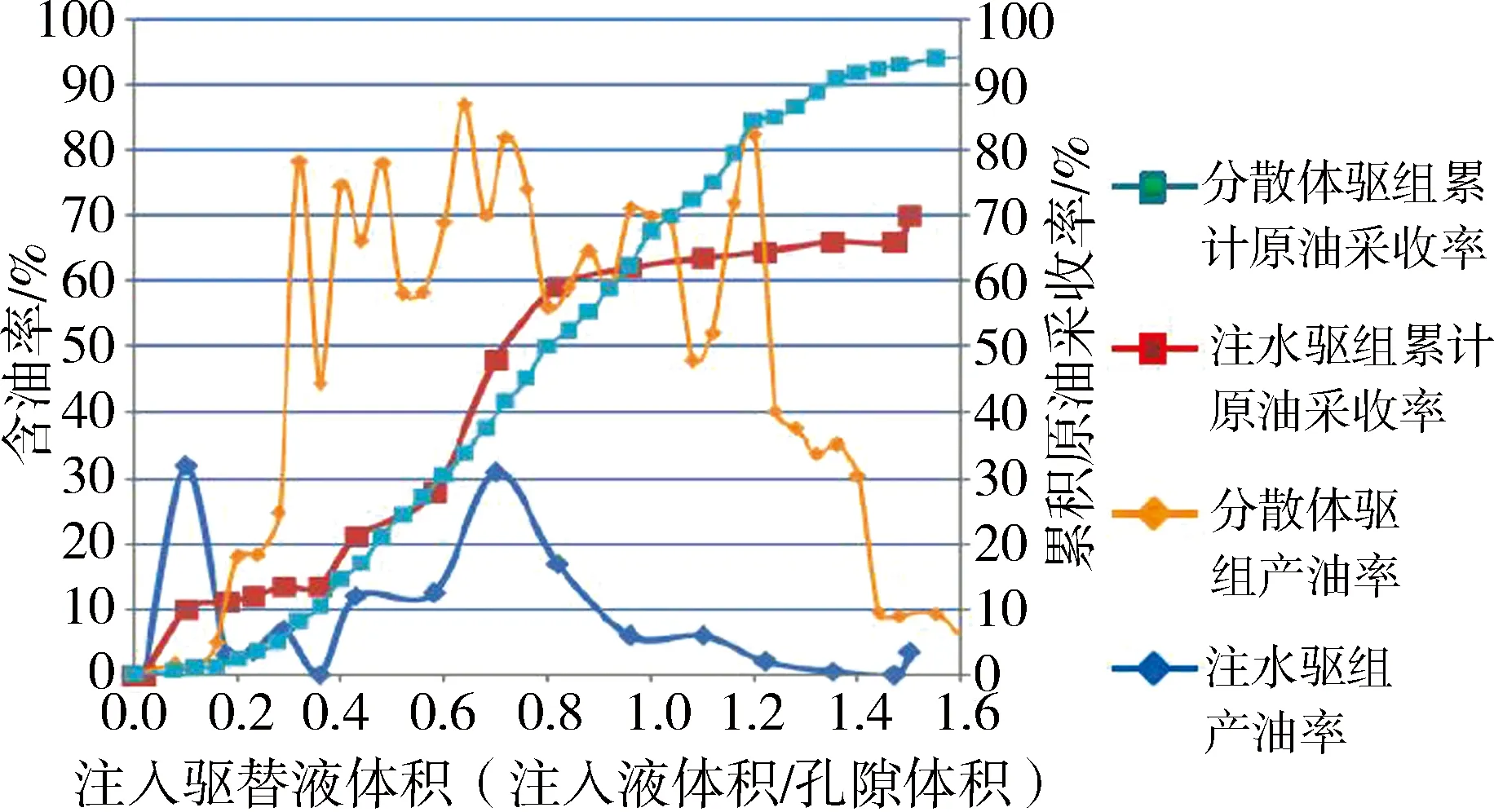

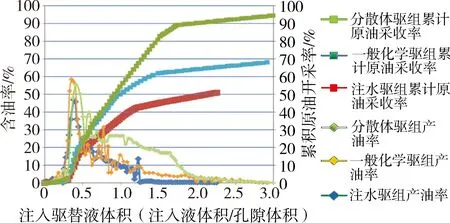

实验结果如表4和图2、图3所示,可以看出,进行纯生产水驱的1#岩心,其原油驱替率为70%;而进行纳米级分散体驱油的2#岩心,其原油驱替率为95%,与水驱相比提高了25个百分点。3#岩心组的参照实验也表明纳米级分散体驱油的原油驱替率最优,高达97%,远高于水驱和一般化学驱。

表4 岩心驱替实验结果Table 4 Experimental results of core displacement

图2 1#和2#岩心驱替实验结果对比Fig.2 Displacement experiment results of core 1# and 2#

图3 3-1#、3-2#和3-3#岩心驱替实验结果对比Fig.3 Displacement experiment results of core 3-1#, 3-2# and 3-3#

通过实验研究,证明0.5%的纳米分散体具有使Q油田油水界面张力降至10-3级别的能力,同时纳米分散体具有超强的润湿性。并从侧面证实纳米分散体具有油水两相性质。油水界面张力降至10-3级别后,极大降低了毛细管力差异,增加了驱替毛管数,能够打开常规水驱无法进入的小孔道,提高微观水驱波及体积及洗油效率。纳米分散体溶液的岩心驱替动态洗油效率相比水驱提高25%~46%。

3 矿场应用

3.1 选井原则

(1)选择区块时,应避免包含已形成的大孔道;

(2)井间连通性良好,尽量远离断层;

(3)油水井对应关系清晰,注水方向明确;

(4)区块需要有一定的增产潜力,含有较多的剩余可采储量。

3.2 施工工艺

Q油田某井组整体高含水,井组包含1口注水井、3口油井,注水井的注水速度为769 m3/d,井组日产液为1 174 m3/d,日产油为175 m3/d,综合含水为85%,主力层存在不同程度的水淹,还有一定剩余油。建议对该井组进行纳米分散体驱油作业,提高驱油效率。

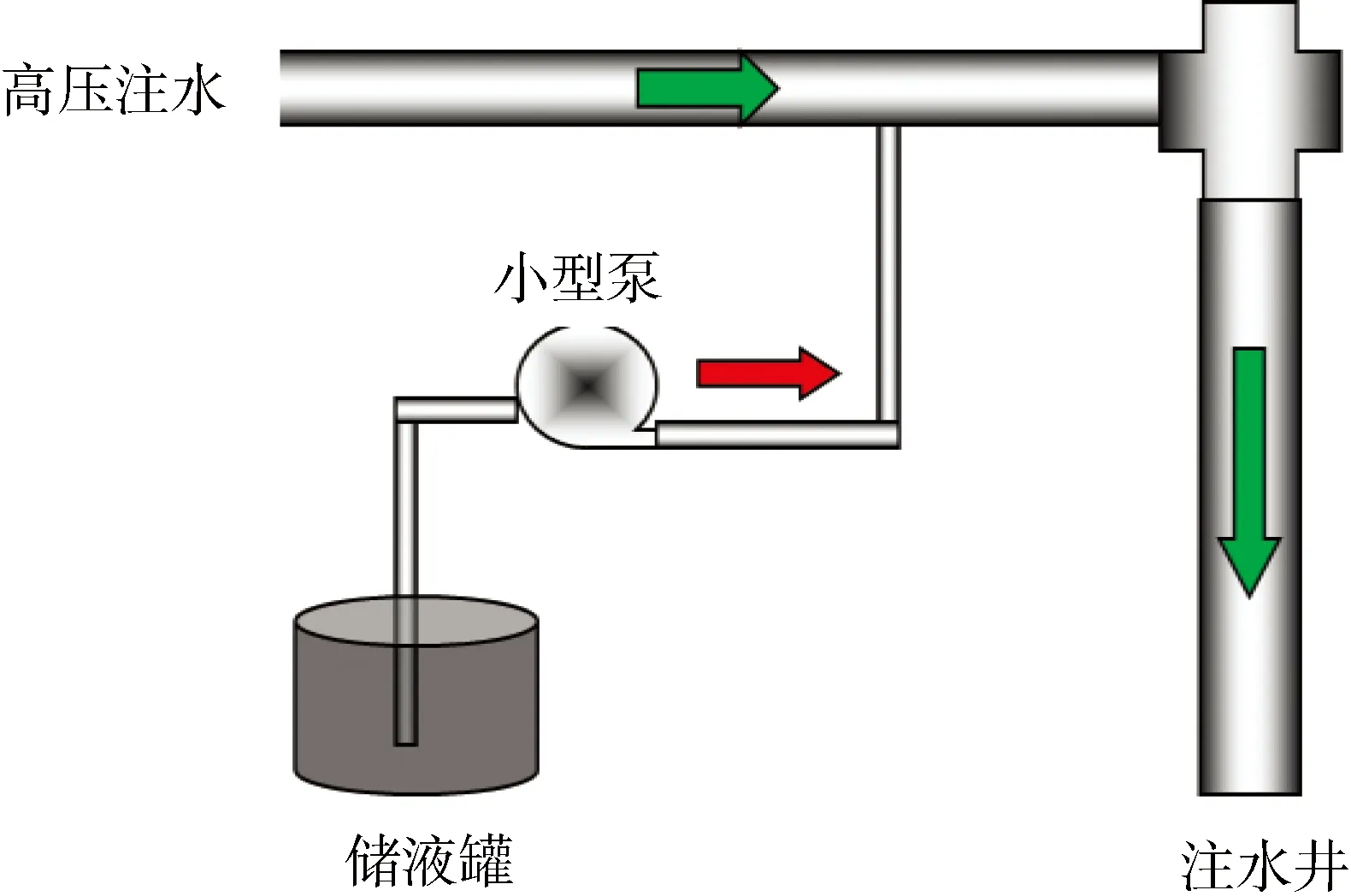

针对井组实际情况,综合油藏工程与数值模拟研究手段,考虑经济性,优选药剂注入浓度及注入周期,确定出合理的纳米分散体工艺参数。该井组于2017年8月9日开始在线泵注纳米分散体药剂[18-21],现场施工流程如图4所示。

图4 现场施工流程Fig.4 Field construction process

初期从药剂浓度为0.2%~0.4%试注,采取6 h+6 h(6 h药剂,6 h注水)段塞组合,视压力变化情况逐级提高浓度至0.6%。8月21日,压力稳定后,注入浓度保持在0.6%,采用12 h+12 h段塞组合。10月18日,与注水井距离较近的2口油井已见到降水效果,接下来考虑将有效浓度的药剂送到更远的地方,以提高驱替深度、增加波及面;将段塞浓度提高至1%,并密切监测对应油井的产出情况。11月1日受平台海管维修影响停注,注入周期约为3个月,累计注入药剂95 t。整个注入过程严格按照工艺设计进行,注入压力波动较为平稳,在施工过程中紧密跟踪、分析,根据生产动态及时调整注入方案。

3.3 应用效果评价

3.3.1 注水井压降与充满度

施工后注水井井口压降曲线有一定程度减缓,如图5所示。在完成纳米分散体调驱后,充满度由调驱前的69%增加到75%,充满度的变化侧面说明了纳米分散体药剂存在一定的调节驱替面的作用。

3.3.2 油井效果

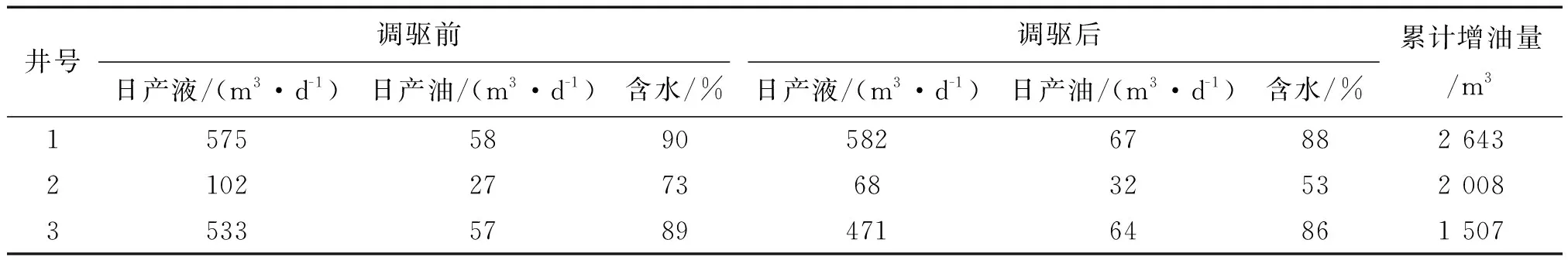

从注入开始1个月左右对应油井开始见效,日产液量平稳,含水出现明显下降趋势,日产油量增加。井组中的3口油井均出现不同程度的见效,含水率降低了3%~10%,6个月有效期内累计增油6 158 m3(表5),降水增油效果明显。

图5 措施前后注水井压降曲线Fig.5 Pressure drop curves before and after measures

4 结论与认识

(1)纳米分散体驱油技术克服了常规调剖、调驱体系在渤海Q油田应用过程中出现的注入压力高、注入困难及中低渗透层伤害等问题。

(2)室内实验证明纳米分散体可以形成超低油水界面张力,对原油有一定的降黏效果,同时具有超强的润湿性和较高的驱油效率。0.5%的纳米分

表5 Q油田实验井组纳米分散体驱油效果Table 5 Oil displacement effect of nano-dispersion in experimental well of P oilfield

散体可使Q油田油水界面张力降低到10-3级别,对原油降黏率达到48.7%,岩心驱替动态洗油效率相比水驱可以提高25%~46%。

(3)根据纳米分散体驱油选井原则,优选了实验井组,调驱后井组内3口油井均出现不同程度的见效,单井含水率降低了3%~10%,井组6个月有效期内累计增油6 158 m3。该技术在海上油田的首次应用取得了明显的增油降水效果,具有良好的应用前景。