彝汉杂居村彝族语言使用状况调查

王婷 何应东

摘 要: 云南省文山州广南县南屏镇大牙扫村是一个历史悠久的彝汉杂居村寨,该村彝族熟练使用彝语,并兼用汉语。彝语仍然在代际间传承,但随着经济的发展,大牙扫村彝族的彝汉双语使用现状随着社会发展发生了变化。本文在描写大牙扫村语言使用现状的基础上,从民族认同、对外交往、学校教育等方面探讨彝汉杂居村落彝族语言使用现状发生变化的原因,为提高民族语言活力提供参考。

关键词: 彝族;彝汉双语;大牙扫村

一、大牙扫村基本概况

大牙扫村委会,隶属于文山州广南县南屏镇,距离镇政府27千米,距离县城77千米,居住着汉、彝、苗等三个民族,辖大牙扫、小牙扫、春天堂等21个自然村,包括23个村小组。各个自然村被大山阻隔分散分布,距村委会最远的自然村有20多千米,是一个苗族聚居寨。目前,各个自然村已经通水、通电、通公路。该村现有耕地3000多亩,主要种植玉米、水稻等农作物。本次调查的田野点是大牙扫村委会所在地——大牙扫村自然村,辖2个村民小组,是大牙扫村委会下辖最大的自然村。大牙扫自然村是一个彝汉杂居村,彝族400多人,汉族200多人。农民的经济来源以养猪、种植玉米和外出打工为主,现在大多数青壮年外出打工。

(一)迁徙历史

大牙扫自然村的彝族自称“?扌ao51”。调查中了解到,南屏镇和附近其他乡镇的彝族主要从四川迁徙而来。相传,在族群迁徙途中,一些人由于各种各样的原因掉队了,本来约定以砍掉的芭蕉树为标记跟上大部队,但有人掉队后,耽搁时间太长,芭蕉树又长了起来,无法分辨所留标记,就在附近寻找合适的地方安家定居。因此,广南县的彝族沿迁徙路线分散分布。不过,相较而言,大牙扫自然村的彝族比较集中,人口较多。

大牙扫自然村,彝族先迁入,汉族在后。彝族迁来此地历史久远,但没有文字记录,人们不清楚具体迁来的时间。汉族主要是明清时期从江西一带迁来的,可见,彝族迁入的历史应该不会晚于明清。起初,大牙扫自然村村的汉族很少,主要是彝族,二十世纪五十年代的人民公社化运动,为了方便统一管理,附近分散而居的汉族被迁移合并进来,汉族人口增多。

(二)传统节日

大牙扫自然村彝族的传统节日是祭龙节,在每年农历的四月中旬,与大多数彝族不同,他们不过火把节。据老人讲述,祖先原来的居住地方没有山泉水,只能收集雨水,常年缺水,最后寻水而迁,安家在此。以农业为主的村落,对水的需求量大,祭龙、祈雨、盼甘霖的习俗仍保留了下来,成为当地彝族每年最隆重的节日。汉族最隆重的节日当然是春节。随着民族交往的深入,当地彝族会邀请汉族过祭龙节,汉族也会邀请彝族一起过春节,成为该村彝汉同庆的两个盛大节日。

(三)教育

大牙扫自然村有一所一到六年级的完小,现有7名教师,110多名学生。学校除了教学楼外,还配置食堂和宿舍。学校设施虽然不断完善,但是学生人数逐年减少。学校的教学质量较差,原本应该在这里上学的其他自然村的孩子去了教学质量更好的镇上小学。目前大牙扫村小学的学生主要是附近两个村民小组的小孩,一到三年级的学生占了一半以上。大牙扫自然村在教育方面最担忧的问题是,学生的升学率不高。学生基础较差,升入初中不久就辍学。高中和大学升学率也低,目前村里只有4个大学生。因此,为了小孩获得高质量教育,越来越多的家长,尤其是距村委会偏远村寨的,将小孩送到隔壁的八宝镇小学,甚至更远的广南县城小学上学,当地人的教育意识在增强。

二、语言生活现状

(一)大牙扫村彝族均能熟练使用彝语

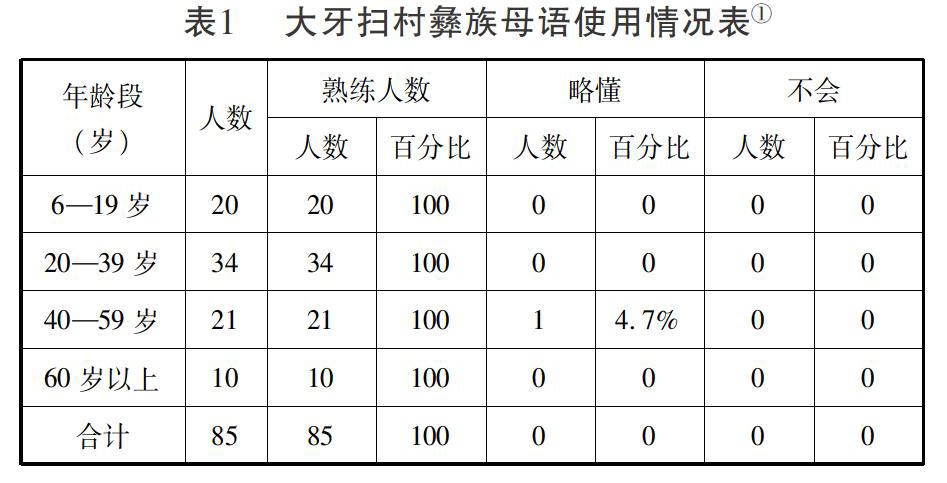

大牙扫村的彝语作为彝族的母语,作为家庭语言频繁使用于口头,在代与代之间传承。该村各个年龄段的彝族都使用这门语言,彝族小孩在与族人的日常交流中自然习得母语。彝族在家里,在祭祀或节庆活动中,在村子里遇到同族人时均使用彝语。村子里各个年龄段有语言能力的彝族均熟练掌握彝语。我们随机调查了6岁—19岁,20岁—39岁,40岁—59岁和60岁以上四个年龄段的人,除了1个从小在外面长大的40多岁的,现在居住在文山市,回老家探亲的何应东“略懂”外,只要是村里生活生长的人均能熟练使用母语。

(二)大牙扫村彝语使用出现代际差异

使用400词汇表对不同年龄段的人进行了测试,各个年龄段的被测者的母语熟练程度数多为“优秀”,低年龄段呈现“良好”趋势。这里,我们以拜访了一户柏姓彝族家庭为例,这户彝家三代同堂,由70多岁的爷爷奶奶,40多岁的父母及两个12岁和8岁的小孩组成。我们对他们进行了400词测试,如下所示:

母语词汇量的多少是反映民族语言代际传承有无差异的重要标志。由上表可以看出,这个彝族家庭,随着年龄的降低,尤其到第三代,彝语水平代际差异较为显著。在调查中,我们注意到一个细节,40多岁的柏母在邀请我们穿戴他们的民族服饰时,当我们问她头饰上的一个小部件用彝语怎么说,她回答不知道,只有老人知道怎么说。这些民族服饰都是年初刚过世的曾祖母缝制留给孙子曾孙的,柏母已不会缝制自己的民族服饰了,这些小部件的彝语名称也不会说了。随着生产生活方式的改变,一些传统的词汇正在淡出彝家的日常生活。柏父表示,更令人担忧的是,他家的小孩虽然会说彝语,但是在家他们选择说一半彝语、一半汉语。

在词汇测试中,一些曾经的常用词,在低年龄段的人中消失得更明显。由于长期在学校学习,不从事农业劳动生产,一些有关农业劳动生产的词,或者地里动物的词说不出来了,比如“种子、簸箕、石磨、蚂蟥、螺蛳”等词;还有一些随着生活条件改善已经消失的事物也不会说了,如“跳蚤、虱子”。可见,大牙扫自然村不同年龄段的彝族彝语使用水平正在潜移默化地发生改变,母语能力平缓下降,彝语母语水平代际差异日趋显著。

(三)大牙扫村兼用语使用情况

大牙扫村各个年龄段的彝族均会汉语,即使80多岁的老人也能十分熟練地使用汉语,彝族在外出赶集或在村子里遇到汉族则使用汉语。大牙扫村的汉族也会彝语,许多老一辈的汉族会说彝语,年轻一辈的汉族不会说彝语,但能听得懂大部分彝语。

三、大牙扫村彝族语言使用现状原因分析

(一)彝族母语熟练程度高的原因

1.彝族较汉族多,彝语占优势。

大牙扫自然村虽然是一个彝汉杂居村寨,但是彝族在汉族先迁进来。一开始彝族的人数比汉族多且聚居程度高,彝语为该村的强势语言。为了方便和彝族交流,老一辈的汉族甚至学会了彝语。

2.强烈的民族认同感。

在调查大牙扫彝族的语言态度时,他们都认为母语很亲切、很有用,掌握了彝语能够传承本民族的传统文化。强烈的民族认同感,让他们时刻记住要将自己的语言不断传承下去,促使他们在家庭、族人中使用母语。

3.高山阻隔,交通不便。

大牙掃自然村位于山区,几座大山将这个小村寨围了起来,村寨距离镇上有近30千米。以前交通不便,老一辈人去到镇上赶集只能步行,破晓出门,天黑才能回到家。高山的阻隔让人们外出不易,该村有耕地可种植,能够长期保持着自给自足的小农经济。因此,该村人口流动性差,对外交流少,长期处于较封闭状态,母语得以保存。

(二)大牙扫村彝语使用出现代际差异的原因

1.汉族不断迁入。

大牙扫村不断有汉族迁入,其中最大一次规模是二十世纪五十年代人民公社化运动时期,为了方便统一管理,政府将附近山间分散的汉族小村寨合并进来。随着汉族人数的增加,汉语的势力不断壮大。该村彝族与汉族的交往频率随之上升,汉语使用频次增多,汉语掌握得越来越熟练。

2.外出务工的人不断增多。

随着全民经济的发展,原有的小农经济已经无法满足人们的物质需要,大牙扫村的村民也卷入了历史发展的洪流。通往外界的公路在2017年实现了全线硬化,人们外出条件改善,越来越多的年轻人出去打工。一般情况下,与外界交流都是使用通用语汉语,母语使用场合减少,母语能力随之降低。

3.新农村建设。

随着经济条件的改善,村里的彝族和汉族开始建新房。新房的分布没有明显的界线,沿着进村的主路,彝族和汉族的新房混杂在一起,打破了原来彝汉房屋分区分布的格局。这样的居住格局使当地的彝族和汉族更加融合,交往更密切。

4.普通话的推广。

小孩在语言尚未完全定型前就进学校接受教育,学校要求说普通话。现在,小孩在学校的时间比在家的时间更多,回到家里,家人都会汉语,小孩不用学彝语,直接和父母说汉语就能实现交流。久而久之,低年龄段的人母语能力衰退。普通话的推广打破了原本稳定的双语社区,一定程度上冲击了民族语言。

(三)彝汉双语社区形成原因

彝汉杂居历史悠久,在彝族迁来不久后,汉族也迁入。在长期与汉族相处的过程中,彝族学会了汉语,并能够明确地区分彝语和汉语的使用界限,在族内自然而然地只使用母语,与外族交往时使用通用语汉语,认为两种语言都重要,促成了稳定和谐的双语社区。不过,随着经济的发展,对外交流的深入,普通话的推广,这一稳定的双语社区正被打破。

四、结语

大牙扫村的彝族彝语熟练程度仍然较高,彝语和汉语使用情况总体稳定,但随着社会进一步开放,外出务工的人不断增多、新农村的建设格局重置等原因,大牙扫村的彝族彝语的使用逐渐受到“威胁”。这给我们带来了些许思考,在建设新农村、发展经济的同时,应该注重多民族语言文化的保护,希望能够找到二者之间的兼容之道。

注释:

①本文的400词、语言活力划分及双语和谐划分采用“民族语文活态保护与双语和谐乡村建设”课题组制定的标准。参见《民族语文活态保护与双语和谐乡村建设——云南马关县都龙镇个案调查》,中国社会科学出版社,2015。

参考文献:

[1]罗骥,余金枝.民族语文活态保护与双语和谐乡村建设研究——云南马关县都龙镇个案调查研究[M].北京:中国社会科学出版社,2015.

[2]戴庆厦.澜沧拉祜族语言使用现状及其演变[M].北京:商务印书馆,2011.

[3]杨露,余金枝.地理环境对语言功能演变的影响——以九河乡普米语小语种的生态保护为例[J].青海民族研究,2016(4).