在生活中重构劳动价值自觉

任倩

【摘 要】新时期的劳动教育被纳入人才培养的全过程。教育者有必要在望闻问切中,解析劳动教育困境;在追本溯源中,重拾劳动内在价值;在对症下药中,重构劳动价值自觉,实现新时期劳动教育的转型。

【关键词】劳动;重构;价值自觉

“劳动”作为一个人的基本品质,是新时代对素质教育的重申。认同劳动、乐于劳动、学会劳动已成为青少年走向社会的必备品质。党的十八大以来,国家多次强调要高度重视劳动教育。2020年3月,中共中央全面深化改革委员会第十一次会议通过了《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》,提出要把劳动教育纳入人才培养全过程。

因此,教育者有必要在望闻问切中,解析劳动教育困境;在追本溯源中,重拾劳动内在价值;在对症下药中,重构劳动价值自觉。

一、望闻问切:基于三个层面,解析劳动教育困境

北京师范大学檀传宝教授认为“劳动素养”是指经过生活和教育形成与劳动有关的人的素养。学习的本质意义是能用所学知识解决生活中遇到的实际问题,这也是提高学生核心素养最有效的途径。综观当下劳动教育存在边缘化甚至“反向教育”的异化现象,重要原因是人们的劳动价值观出现偏差。主要表现在三个层面。

(一)学校层面:课程设置脱节,劳动量不足

根据教育部颁布的《基础教育课程改革纲要(试行)》,各所学校均应设劳技课。但在实际中,部分学校存在未严格按照国家规定安排课程,考试科目随意挪用、占用劳技课,课程内容未能匹配实际生活等现象,造成学生在校劳动时间不足,劳动范围受限,劳动内容单一,劳动教育效益大打折扣。究其原因,是教育者把劳动教育等同于某些具体的劳动技能学习和劳动活动,忽略儿童在劳动过程中获得的体验和精神锤炼。

(二)家长层面:教育理念片面,成“反向教育”

家长眼中的劳动往往局限于体力劳动且被轻视,加之被应试教育裹挟以及对“智育至上”的认识,导致家长变相剥夺了孩子参与劳动的权利和责任,忽视了劳动的创造性,“单向付出”的劳动成为家庭乃至社会的常态,儿童成为劳动的旁观者。这种“反向教育”在隐形层面否定了劳动教育。

(三)学生层面:劳动态度消极,自理能力欠缺

国内外大量研究表明,童年时期养成良好的劳动态度和劳动习惯,会对学生的人生规划和职业选择产生积极正面的影响。中国青少年研究中心调查发现,当下能够做到生活自理的学生不足半数。某县对一重点高中高一新生做过一次调查,从没洗过衣服的学生占79%,不会或者不敢使用电饭煲、液化气炉的竟占67%。学生劳动意识淡化,不珍惜劳动成果,不以浪费为耻,不愿意或不喜欢参加劳动,休闲时间多沉迷于刷抖音、打游戏,渐趋脱离日常生活实践,自理能力、劳动能力欠缺。

二、追本溯源:回歸现实生活,重拾劳动内在价值

苏霍姆林斯基认为:“学生只有通过亲身劳动,才能养成真正热爱劳动和尊重劳动人民的品质。”劳动作为一种积极的生存方式,更应作为学校教育的价值召唤。瑞士教育家裴斯泰洛齐认为教育的终极目标是适应生活。可见,良好的劳动教育应回归生活,在生活中重拾劳动内在价值。

(一)劳动是主动化付出

2019年2月,中共中央、国务院印发的《中国现代化2035》提出:“要把劳动当作一种享受,在享受中让孩子更具承担能力,独立能力。”劳动是一个主动化付出的过程。一年级学生学会了自己系鞋带,初尝成功滋味,渐渐认识做事要用功努力,不放弃;三年级学生跟着外婆挖野菜,在感受田间劳作快乐的同时体会到长辈干农活的艰辛;五年级学生整理衣橱后,除了享受家庭环境因劳动而变得整洁的欣喜外,还联想到将自己家里闲置的衣物捐赠给困难家庭,为社会增添一份温暖。学生在劳动中完善人格、锤炼能力、磨炼意志、热爱生活,不仅收获了劳动成果,体验了劳动的愉悦,获得了精神的满足,由此推动学生进一步喜爱劳动,养成自觉的劳动习惯,形成正确的劳动价值观和劳动态度。

(二)劳动需多元化实践

劳动是“在实践中学习”的过程。通过操作性学习、体验性学习构建整合性的劳动教育实践体系,将直接劳动和间接劳动、学科劳动和活动劳动、个人劳动和集体劳动、校内劳动和校外劳动等多形态劳动有机地融合起来,避免学生产生偏狭的劳动观。对学生进行劳动教育,要拓展劳动的形式和内容,不片面地将劳动等同于体力劳动或手工劳动,适当增加创造性劳动比例,拓展学生的劳动认知,丰富劳动形态,树立多样的劳动榜样,塑造学生良好的劳动观念。

(三)劳动要情境化探索

情境认知理论指出,当学习发生在有意义的情境中时,才是有效的。体力劳动只有与脑力劳动相结合,才会产生受益终身的劳动智慧。从某种意义上讲,知识源于生活,“在劳力上劳心”才是真正地教学做合一。为避免“浅尝辄止”,教师要创设真实的劳动情境,让劳动教育回归生活的本真。9月,学生在种植园中撒下萝卜种子,为改变贫瘠的土壤,他们查阅资料,进行探究,先后用堆肥、草木灰、菜籽饼、鸡粪等增加土地的肥力。萝卜种子冒芽后,每天都有神奇的变化,他们忙着浇水、捉虫、观察。学生完成了各种各样的笔记,有的画下萝卜苗的形状,有的每天测量并记录萝卜苗的高度,有的探究防治害虫的妙招。11月,萝卜丰收了,它们也完成了劳动教育的使命。学生从种萝卜中体会到劳动的艰辛,学会了珍惜劳动果实;在劳动中获得了荣誉和赞美,体会了劳动的幸福,由此爱上了劳动。

(四)劳动促社会化发展

劳动教育既是求生存的技能教育、也是人性发展与个人社会化发展的教育,因此要帮助儿童与劳动者身份联系起来,提高他们的社会参与能力,完善自己的社会属性系统。学校和家长可以定期组织学生参加打扫卫生、教室布置等集体劳动,垃圾分类、照顾孤寡老人等社区劳动,植树造林、春种秋收等公益劳动,让学生在劳动中感到自己是家庭、班级、社区和社会的一员,不仅有责任参加劳动,而且要在劳动中学会生存,奉献社会。由此帮助学生明确将来的职业定位,助推学生实现“社会人”的跨越。

三、对症下药:借助三种学习,重构劳动价值自觉

今天的劳动教育应立足“人的全面发展”,是对传统劳动教育模式的一剂改革良药,借助真实性学习、跨学科学习、项目化学习,让学生在生活中发现真问题,在实践中创新,在合作中成长,重构劳动价值自觉,实现新时代劳动教育的转型。

(一)真实性学习:劳动教育的生动教材

陶行知先生说,生活即教育。生活是由各种多元化劳动组成的,为劳动教育提供了生动的教材。因此,劳动教育应立足于真实生活,把与学生日常生活联系紧密的劳动内容开发成课程,通过真实性学习提升劳动技能,培养劳动价值观和良好的劳动习惯。

学校开发了“认识厨房的秘密”“感受卧室的温馨”“整理客厅的快乐”“唤醒阳台的生机”等劳动教育课程。以“认识厨房的秘密”为例,低年级学生要从认识大米、学会淘米、用电饭煲煮饭入手,体会劳动果实“粒粒皆辛苦”;中年级学生要会辨识葱姜蒜,了解它们的调味作用和使用方法,感受自然带来味蕾的盛宴;高年级学生则要学会为家人做一道家常菜,用劳动向家人表达爱意。基于真实性学习的劳动教育是一种唤醒、一种哺育、一种引领。

(二)跨学科学习:智能开发的活水源泉

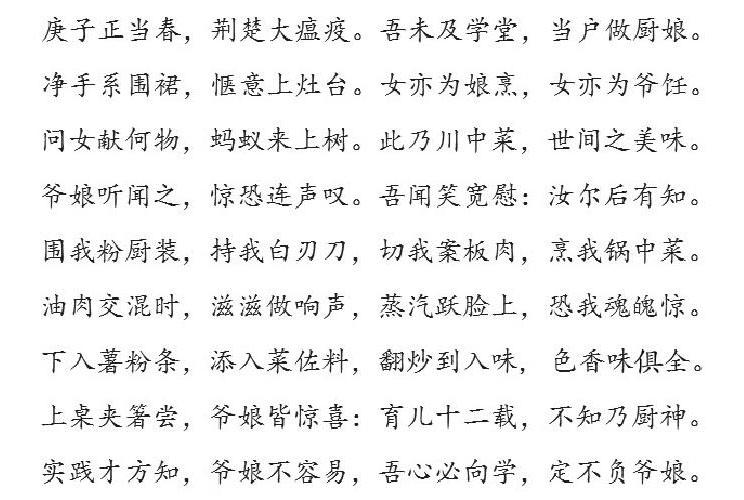

劳动教育学习方式变革的核心是以项目或项目组块的方式推进,打破了学科的界限。例如,“认识厨房的秘密”模块是一种跨学科学习,在高年级要求学生学会做一道菜,并从科学实验、习作练习、美术创作等项目中择一项完成。有的学生选择做水果拼盘,从形状、颜色、口味等方面入手挑选、处理水果,为了体现美感,学生还特意刻了一朵萝卜花做装饰;有的学生在剖鱼时,仔细观察了鱼的内脏,探究鱼沉浮的原因;还有的学生将自己烹制“蚂蚁上树”的下厨经历,模仿《木兰辞》写成了《下厨乐》(见图1)。

以跨学科学习为特色的“认识厨房的秘密”模块,將美术、科学、语文等学科与劳动教育进行整合,将课本知识融入生活成为学生观察发现、实践锻炼、总结提炼的载体,达到事半功倍的效果。学生快乐地参与劳动,感受生活,陶冶情操,获得体验,不仅掌握了生活知识、劳动技能,还培养了观察能力、审美能力、写作能力、想象能力和创新能力。以劳促学、以劳怡情、以劳唯新,这样的劳动教育丰富了学生的精神世界,也变得有趣、有情、有效。

(三)项目化学习:塑造完整“人”的关键要素

朱永新教授的完整教育理论认为:“教育应该是完整的,应该塑造完整的人。在教育过程中,每个人应不断和美好的、伟大的事物对话,在这个过程中寻找自我、发现自我、成就自我。”没有劳动的教育是不完整的,项目化学习是塑造完整“人”的关键要素。项目化学习与劳动教育有着天然的联系。项目化学习注重学生发现问题、探索解决方案、解决问题、展示成果;劳动教育则注重培养劳动创新能力。它们都注重创造性,指向学生的核心素养发展。其实动手做饭跟做实验一样,都是一种项目化学习,都可以训练一个人的专注力与解决问题的能力。打开冰箱,用仅有的材料做出一顿美味可口的饭菜,就是在有限的资源中求变、求好。经过项目化学习获得的经验和能力,有助于学生形成创新意识,努力解决所面临的各种问题,从而塑造成一个完整的“人”。

劳动作为一门课程,承载多元的教育功能。新时代背景下的劳动教育,需要教育工作者走出传统劳动教育的困境,重拾劳动教育的内在价值,在生活中重构劳动价值自觉,实现新时代劳动教育的转型。

参考文献:

[1]苏霍姆林斯基.让少年一代健康成长[M].黄之瑞,译.北京:教育科学出版社,1984.

[2]胡君进,檀传宝.劳动、劳动集体与劳动教育——重思马卡连柯、苏霍姆林斯基劳动教育思想的内容与特点[J].国家教育行政学院学报,2018(12).

[3]徐海娇.重构劳动教育的价值空间[J].中国教育学刊,2019(6).

(浙江省金华市婺城区苏孟乡中心小学 321000)