弥漫大B细胞淋巴瘤患者的预后及其影响因素

廖已函 王星月 魏小红 王美佳

弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL)是世界卫生组织(WHO)淋巴瘤分类中最常见的非霍奇金淋巴瘤(NHL),在中国其发生率可达到成人NHL新发病例的40%~50%[1]。该疾病的致病原因和发病机制尚未明确,但由于进展较为迅速,错过最佳治疗时机可导致较差的预后,因此早期诊断并采取合理有效治疗对改善临床预后有重要意义。低危或低中危DLBCL患者常用的治疗方法为化疗,其中最常见的为CHOP和R-CHOP方案,高危或中高危患者化疗效果不理想,有条件者可进行自体造血干细胞移植(AHSCT)手术,以期达到更好疗效和预后[2]。DLBCL患者在临床特征、形态学、免疫组化、分子遗传学等方面存在显著异质性[3],分析相关病理资料对预后也有一定的提示,而实验室检查等其他指标也被证实与预后存在一定关联。本研究选择80例DLBCL患者的临床资料进行回顾性分析,旨在探讨其预后水平及相关影响因素,为改善预后提供一定的科学依据,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2014年6月至2016年6月我院收治的DLBCL患者80例,回顾性分析其临床资料。纳入标准:①符合《中国弥漫大B细胞淋巴瘤诊断与治疗指南》[4]中诊断标准,经组织病理学、免疫组化检查确诊;②治疗前有完整的实验室检查资料;③经医学伦理委员会审核批准。排除标准:①DLBCL复发者;②合并其他恶性肿瘤或严重脏器疾病者;③合并HIV、HCV感染者;④既往接受免疫抑制剂治疗者;⑤临床、病理、免疫组化资料不完整者;⑥合并精神性疾病或沟通障碍者。

1.2 方法

收集患者性别、年龄、肿瘤直径、骨髓浸润、美国东部肿瘤协作组(ECOG)评分、国际预后指数(IPI)、Ann-Arbor分期等资料;检测乳酸脱氢酶(LDH)、Ki-67指数、CD5表达、β2-微球蛋白(β2-MG)水平;B症状指不明原因发热(>38 ℃)、盗汗、不明原因体重下降(>10%);B细胞亚型根据免疫组化结果分为生发中心和非生发中心。

治疗方法:化疗方案主要为CHOP方案(环磷酰胺+阿霉素+长春新碱+强的松)和R-CHOP方案(利妥昔单抗+CHOP),行6~8个周期化疗;中高危或高危患者在条件允许下应进行AHSCT治疗。

1.3 统计学分析

采用统计学软件SPSS 21.0进行数据分析。生存分析采取Kaplan-Meier法,计数数据以(%)表示,单因素分析采取χ2检验,用Cox比例风险回归模型进行多因素回归分析。以P<0.05提示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 生存情况

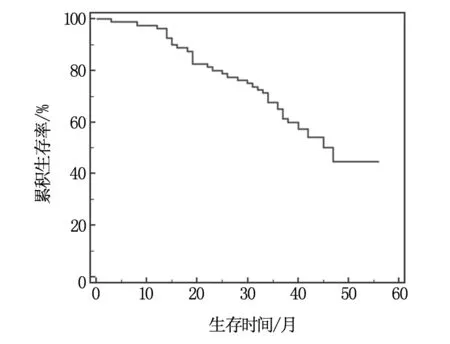

随访截止时间为2019年6月,中位随访时间为31(2~56)个月,随访期间死亡40例(50.00%)。80例DLBCL患者3年总生存率为65.00%(52/80),中位生存时间为47个月,生存曲线见图1。

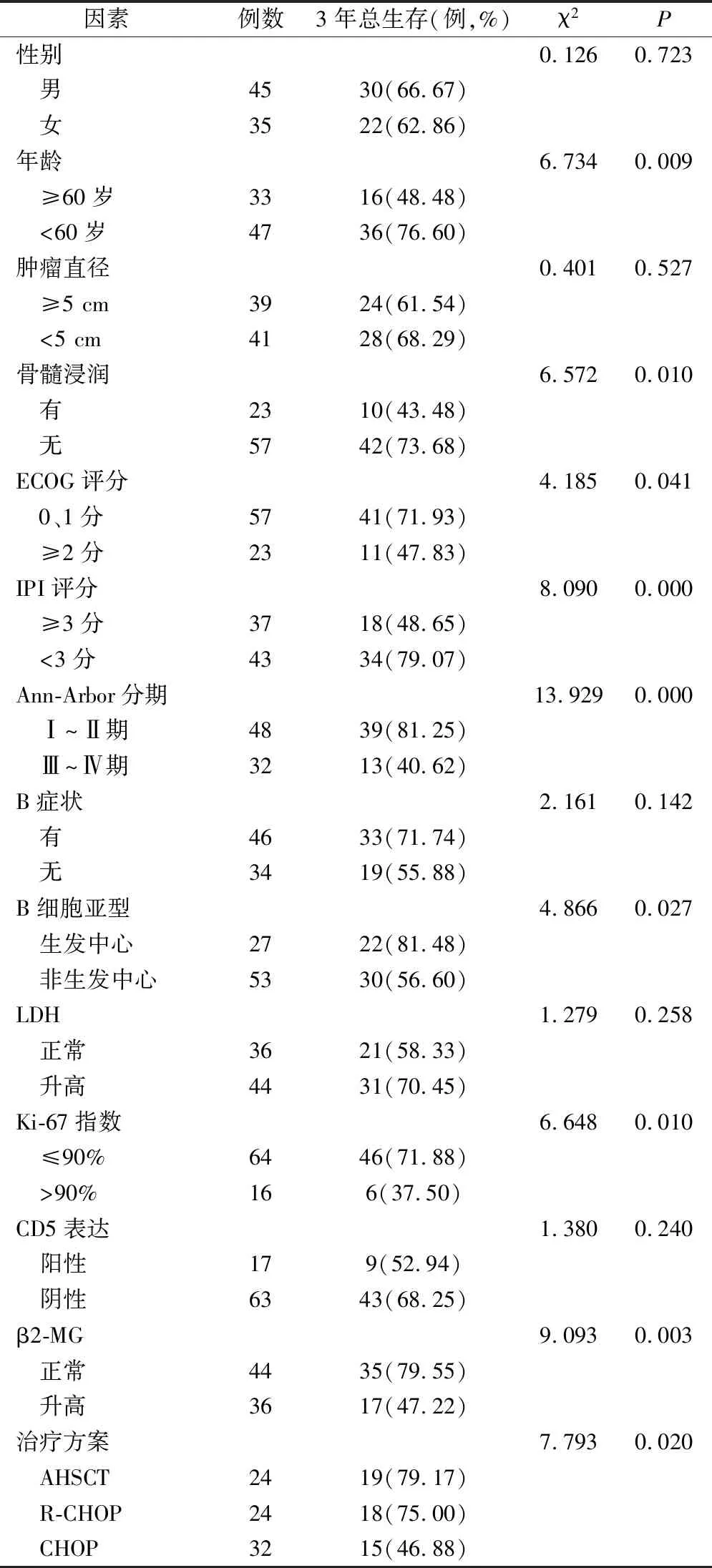

2.2 影响DLBCL患者预后的单因素分析

单因素分析结果显示:年龄、骨髓浸润、ECOG评分、IPI评分、Ann-Arbor分期、B细胞亚型、Ki-67指数、β2-MG、治疗方案均与DLBCL患者预后有关(P<0.05),见表1。

图1 80例DLBCL患者生存曲线图

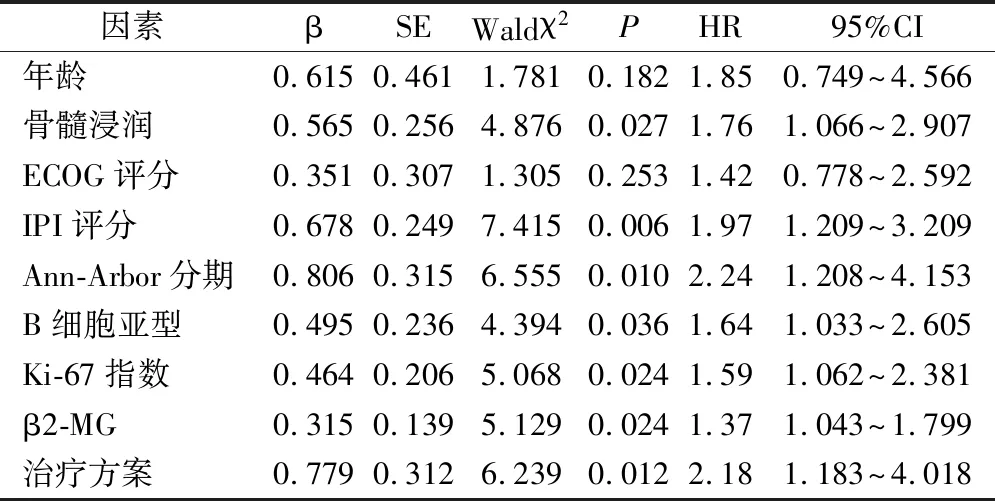

2.3 影响DLBCL患者预后的多因素分析

对单因素分析存在差异的指标进行COX模型多因素回归分析,结果显示:骨髓浸润、IPI评分≧3分、临床Ⅲ~Ⅳ期、非生发中心B细胞亚型、Ki-67指数﹥90%、β2-MG异常升高、治疗方案是影响DLBCL患者预后的独立危险因素(P<0.05),见表2。

3 讨论

DLBCL在淋巴瘤中十分常见,病理特征为弥漫分布的恶性大B淋巴细胞,具有较高的异质性,未经有效治疗则表现为侵袭性的病理过程[5]。传统化疗结合放疗的治疗方案可达到40%~50%的5年生存率,但对于IPI评分达中高危及以上患者,其生存率明显降低,利妥昔单抗的问世则有效改善了预后,对低、中、高危患者均有较好的治疗效果[6]。本研究中的80例DLBCL患者选择的治疗方案有CHOP、R-CHOP、AHSCT 3种,结果显示,选择R-CHOP、AHSCT治疗的患者3年生存率分别为75.00%、79.17%,AHSCT略高但2组比较无显著差异性,且均高于CHOP方案的46.88%,表明AHSCT是治疗DLBCL的最佳方案,化疗联合利妥昔单抗则可增强疗效,值得在临床推广。采取Kaplan-Meier法对80例患者进行生存分析,发现3年总生存率为65.00%,中位生存时间为47个月。对预后相关因素进行COX模型多因素回归分析,结果显示,骨髓浸润、IPI评分≥3分、临床Ⅲ~Ⅳ期、非生发中心B细胞亚型、Ki-67指数﹥90%、β2-MG异常升高、治疗方案是影响DLBCL患者预后的独立危险因素。

表1 影响DLBCL患者预后的单因素分析结果

DLBCL多发于中老年人,随着年龄增加患者免疫力和抵抗水平逐渐降低,对治疗的耐受能力也变差,抑制肿瘤增殖的效果较弱,从而缩短患者生存时间[7]。本研究也发现60岁以上患者的3年生存率明显低于60岁以下患者,尽管多因素分析结果认为年龄不是独立预后相关因素,但临床上仍需注意年龄对治疗效果的影响。本研究结果显示,骨髓浸润的DLBCL患者3年生存率远低于无骨髓浸润者,多因素分析结果表明骨髓浸润是影响预后的独立危险因素。临床上除使用常规骨髓组织细胞形态学技术外,还应逐渐推广PCR检测lgH基因重排、流式细胞免疫分型、免疫组化等更加灵敏的技术,检查是否存在骨髓浸润,为预后分析提供依据[8]。既往研究认为IPI评价体系是指导DLBCL治疗和预后评估的重要指标[9],本研究则发现IPI评分≥3分的患者其3年生存率明显低于IPI评分<2分者,且多因素分析也认为PI评分≥3分是DLBCL患者的独立预后危险因素。对高危患者临床上应尽量采取AHSCT治疗或化疗联合利妥昔单抗治疗,尽量延长生存时间。

表2 影响DLBCL患者预后的COX多因素分析结果

Ann-Arbor分期是临床上较为常见的淋巴瘤分期标准,Ⅲ、Ⅳ期患者病灶侵犯的范围十分广泛,病情进展较为严重[10],因此相对于病情较轻的Ⅰ、Ⅱ期患者3年生存率更低,本研究结果也证实了Ann-Arbor分期是独立预后影响因素。采取免疫组化方法检测B细胞亚型可将患者分为生发中心和非生发中心两个亚型,普遍使用CD10、bcl-6作为生发中心B细胞的标记,CD138、MUMI作为非生发中心B细胞的标记[11]。单因素分析结果显示,生发中心B细胞亚型患者的3年生存率明显较非生发中心B细胞亚型患者高,多因素分析则表明非生发中心B细胞亚型是DLBCL患者的独立预后影响因素。相关文献报道称[12],生发中心亚型肿瘤细胞内cAMP信号传导通路被激活,线粒体膜去极化,导致促凋亡蛋白高表达,凋亡抑制蛋白低表达,细胞凋亡显著则有利于病情转归;非生发中心亚型肿瘤细胞内cAMP活性被抑制,导致相反的凋亡结果,肿瘤细胞凋亡被抑制则不利于病情转归[13]。

Ki-67指数增高在机体内预示着细胞生物学行为较差,既往已有研究证实,伴有Ki-67指数高表达的DLBCL患者其生存时间相对较短[14]。本研究也得到类似结论,Ki-67指数≥90%的DLBCL患者其3年生存率显著低于<90%的患者,多因素分析结果也证明Ki-67指数是独立预后影响因素。β2-MG是由机体多种有核细胞合成的一种小分子球蛋白,是细胞表面人白细胞抗原Ⅰ(HLA-Ⅰ)的β链部分,β2-MG在血清水平的升高可能导致HLA-Ⅰ表达缺失,T细胞对肿瘤的特异性抗原识别存在缺陷[15-16]。本研究也证实了血清β2-MG水平升高的DLBCL患者3年生存率更低,且多因素分析结果显示β2-MG是独立预后因素,临床上应注意对DLBCL患者的血清指标进行检测。

综上所述,骨髓浸润、IPI评分、Ann-Arbor分期是独立预后影响因素,检测B细胞亚型、Ki-67指数、β2-MG对预后有一定的预测效果,AHSCT是DLBCL患者的最佳治疗方案,化疗联合利妥昔单抗可增强疗效,临床上应尽量掌握患者各项资料和检测结果,选择最合适的治疗方案以期得到较好的预后。