深圳特区40年的启示

谭保罗

1980年8月26日,深圳经济特区正式成立。

提到深圳的40年历程,各种历史细节的重现让人感慨,各种口号式的赞誉文字更是容易让人产生审美疲劳。实际上,站在今天的特殊时点,回溯深圳的崛起,我们似乎还必须思考点什么新意。

在这些年的公共语境之中,如果提到改革,我们容易想到的城市自然是深圳,但如果提到开放,我们更容易想到的可能是上海,特别是浦东。然而,这里可能存在着某种认知上的偏差。

开放对于深圳的意义,绝对不允许被低估。一直以来,外界容易把深圳的开放理解为“毗邻香港”。但这种对开放的简单化和庸俗化,很容易让我们失去对人类不同的经济文明进行深度审视的能力。

至少从两个方面来看,深圳在“开放”二字上的价值长期被外界忽略:

首先是宏观策略上,深圳从特区设立一开始就在经济路线上选择了“出口导向”,这种成功的示范,讓中国经济成功避免了像很多发展中国家那样踏入“进口替代”的陷阱。我们得以利用了长达40年的和平红利和全球化红利。

其次是微观主体上,深圳通过对现代企业制度最完善的英美体系的学习(尽管这种学习可能是无意识的),形成了深圳特色的 “职业经理人式企业家”模式,华为、中集、平安、腾讯、万科、招行等一大批头部企业的崛起,正是有赖于这一制度基石。

改革与开放,两者缺一不可,在“脱钩论”兴起的时点,更必须头脑清醒。

两种路线,选对了才能经济起飞

1992年,是深圳发展的一个重要年份,邓小平发表南方谈话。之后,关于“姓资姓社”的讨论告一段落,深圳的发展随即步入快车道。

回溯深圳的发展,经济建设一直都是中心工作,和其他领域的争论相比,不妨更多地探讨深圳在经济领域的策略选择—这对中国经济正在发生的转型意义重大。

深圳经济最成功的选择,是“不走弯路”,一开始就避免了大多数后发经济体都会深陷的策略陷阱—进口替代(Import Substitution),而是选择了出口导向(Export Orientation)这一康庄大道。

二战之后,在政治领域,各个国家或经济体面临着资本主义和社会主义两个选择。而在经济领域,后发经济体同也面临两种选择,一是进口替代战略,践行者如阿根廷和印度,二是出口导向战略,日本和“亚洲四小龙”是代表。

显然,走第二条路的国家或地区都成为了发达经济体,而走第一条路的,其经济现状不言自明。但在当时,进口替代却最为“政治正确”,因为它是一张“经济民族主义”的牌,意味着选票。

进口替代的策略并不复杂,它分两个步骤。

第一步是对外国消费品的“替代”,即在高关税的保护下,鼓励国内企业发展纺织、食品、电子等简单的消费品制造,用国产货替代进口货,培育国内企业。第二步,鼓励国内厂商从简单消费品进入中间产品和资本品,如钢铁机械、装备制造、电子元器件等产业,实现全面工业化。

进口替代看起来美好,迎合了二战之后亚非拉的民族主义运动高潮,但它注定失败。

1992年,是深圳发展的一个重要年份,邓小平发表南方谈话。之后,关于“姓资姓社”的讨论告一段落,深圳的发展随即步入快车道。

首先,设置进口关税壁垒必然带来报复,后发经济体搞贸易保护,必然挨打,从来都是成本大于收益。更重要的是,内部市场的封闭将大概率导致腐败和国内企业部门的效率低下。既然不让外国厂商进来,国内厂商为什么要努力呢?

1980年代,作为进口替代战略的“理论和实践鼻祖”,阿根廷连续爆发债务危机,同一时期的印度则陷入大衰退,外汇储备奇缺,国家进口粮食赈灾都缺乏支付能力。

相比之下,执行出口导向的“亚洲四小龙”却在八九十年代成为全球经济的最大亮点,纷纷跨越“中等收入陷阱”,晋级为发达经济体。

深圳毗邻“四小龙”之一的香港,它一开始即坚定地抛弃了进口替代,而是选择了出口导向, “继承”了香港制造业的衣钵。香港从1970年代开始,已逐渐放弃制造业,转型为金融中心和转口贸易中心。

2019年8月,《中共中央、国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》发布。国内媒体对深圳的关注掀起了一个小高潮,借此机会,南风窗记者访问了深圳市人民政府发展研究中心主任吴思康。吴思康是一位真正的学者型官员,也是顶级的产业经济专家,他透露的两个数据,让人印象深刻:

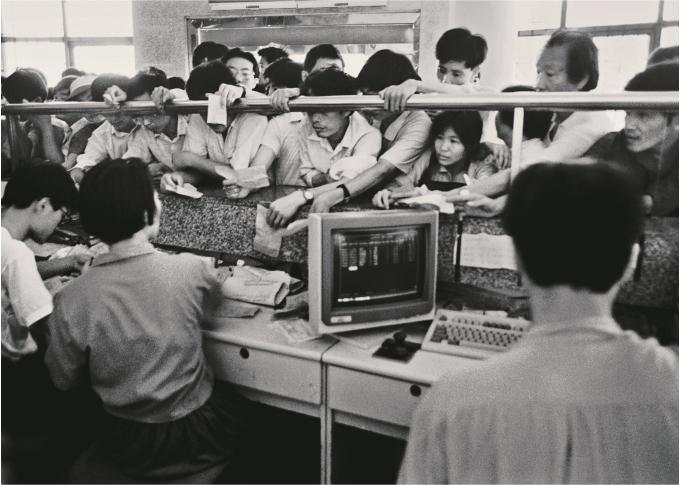

一是在20世纪八九十年代的时候,“三来一补”(来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易)最高时曾占到深圳工业产值的80%以上。

二是目前深圳的年工业产值约2.8万亿元,其中约1.4万亿元是外销,占比50%。

这两个数据刚好折射深圳崛起的“秘密”。为什么?

全球市场,为何对普通人更加公平?

首先,无论对一座城市,还是一个经济体来说,出口导向都会带来两大正面效应,一是规模经济,二是学习效应。

规模经济意味着,企业即使处于价值链的低端环节,依然可以通过全球市场的“走量”,赚取不菲的利润。有了利润,才有技术创新的物质基础。相反,后发经济体一开始就要抢占价值链高端环节,基本不现实。

以总部位于深圳的富士康为例,一台iPhone的价值链中,富士康仅占4%左右的份额,但这种“薄利”并不影响富士康成为全球最赚钱的制造业巨无霸之一。因为它的规模足够大,2018年,郭台铭就曾透露,富士康一家就占整个中国GDP出口的3.9%。

在IT制造业这种资本密集型行业,规模大和技术好往往是一对孪生兄弟。富士康看似“低端”,但全球最优质的电子消费品厂商却难以在全球寻找一家可以替代富士康的代工企业。在这个意义上讲,代工一点都不低端。

实际上,富士康的崛起对深圳的IT硬件产业形成了很大的技术外溢,它作为制造业大平台哺育了深圳的IT硬件產业。比如,手机产业过去讲“中华酷联”,其中的中兴、华为、酷派都位于深圳,而且它们都是富士康的客户。只有联想一家位于北京。

出口导向的第二个意义是学习效应。学习的对象,除了传统意义的科技,还包括了管理经验。其实,管理经验或许比技术更加重要,因为技术可以购买,而管理却只能自己习得。实际上,正是由于上世纪80年代代工业的崛起,才让深圳的工业直接接入了国际分工,从一起步即实现了生产管理、市场运营和销售服务三个方面的国际化。

深圳后来的产业发展,很大程度正是得益于这种“国际化基因”。而且,这种基因很大程度上是价值层面的。在那些由代工业锤炼出来的深圳企业家心中,开始形成这样一种信念—对没有国内“关系网”的普通中小企业主来说,国际市场是最不靠关系,最公平,最能锻炼企业管理能力和技术能力的市场。

比如,一个有意思的现象是,在深圳,从事房地产、金融的精英很多都有着“不寻常”的背景,或从小成长于北方的机关大院,或从权力的中枢机构南下深圳。但从事制造业的企业主则绝大多数背景普通,他们凭着过人的才智和企业家精神,通过闯荡国际市场,淘到了第一桶金,打下了资本和技术的基础。

一位在音响行业做到全球前三的深圳企业家曾给南风窗记者举过例子:1990年代,和他竞争的有好几家北京企业,但现在这些北京企业早已泯然众人。因为它们主要做内销,更看重“关系”,内销的产品标准主要就是国内几个巨头自己定的。但深圳公司就不一样,因为发力外销,质量标准是国际一线品牌商制定,这就等于在技术上领先国内竞争对手一个世代,最后也走得更远。

华为更是外销崛起的典型。

2019年,华为全球销售收入8588亿元人民币,同比增长19.1%,其中,中国市场收入5067.33亿元,在全球收入中的占比也从2018年的51.6%上升至59%。而且,中国市场同比增长36.2%,几乎是整体增速的两倍。

无论对一座城市,还是一个经济体来说,出口导向都会带来两大正面效应,一是规模经济,二是学习效应。

但时间回溯金融危机的时候,华为销售额的地理分布则是另一种场景。2008年,华为全年合同销售额233亿美元,约为现在的六分之一,但海外收入占比竟高达75%。

华为的崛起充满神秘色彩,但梳理其发展脉络,可以用“出口转内销”来归纳。在早期,华为主要从事对公业务,即帮助客户建设通讯基础设施,在亚非拉以及不含美国的欧美地区开疆拓土,在市场份额上击败西门子、朗讯和思科等,成为全球首屈一指的通讯设备巨头。

而智能手机崛起之后,华为的策略明显转向,开始在消费者业务特别是移动终端业务上布下重兵。

据Canalys发布的数据,2019年的全球智能手机市场,第一名为三星,市场份额21.8%,华为达到17.6%,超越苹果的14.5%,达到全球第二。 另有数据显示,在国内智能手机市场,华为稳居第一,份额已接近40%,几乎是第二名的两倍。

某种意义上讲,华为的成功经验只有两个:一个是任正非的领导,一个是早期的“出口导向”。完全可以说,如果没有华为早期外销积累的资本和技术,便不会有今天的华为。

开放,绝不能低估的改革推动剂

除了开放,还有改革。

关于深圳的改革,各种追捧的文章汗牛充栋,比如各种“敢为天下先”,各种“首吃螃蟹”,但这一类观察,过度强调了这座城市的“先发优势”和特区“特权”,容易使得我们对深圳成长历程的审视变得庸俗化,并沦为空洞的口号。

而且,它们无法体现深圳真正的“特别之处”。因为,深圳在1980年代的各种经济体制创新,今天,所有的中国城市基本上都已经实现。尤其在1990年代中期以分税制为核心的财金大改革之后,中央在经济、金融和财政的管理权限空前加强,地方搞经济体制创新的空间并不大。深圳也不例外。

在经济体制领域,深圳真正的特别之处是它的公司治理在国内是最领先的,可能没有之一。

2018年庆祝改革开放40年之际,我曾在一篇文章里表达过这样的观点:深圳崛起的过程中,曾被外界忽略的一个关键是华为、中集、平安、招行、万科、腾讯等大企业之所以发展起来,最主要的内部原因是公司治理。创新,只是结果,而不是原因。原因是这些公司一开始就贯彻着全球最领先的公司治理理念。

实际上,这些深圳公司放到中国的每一个行业都一定是最头部的企业,“深圳的,即是中国最优的”,如华为之于IT硬件、平安之于综合金融、招行之于股份制银行、腾讯之于移动流量入口、万科之于地产开发商。为何深圳可以做到?

因为,早在1980年代其他城市还在讨论“姓资姓社”的时候,深圳便最早将西方现代公司治理引入中国,并和中国的资源禀赋优势(比如聪明勤奋且价格不高的工程师、外派海外的销售人员)充分结合,构建了深圳在诸多领域的大企业“先发优势”。这一点,往往被外界有意无意地忽略。

现代公司治理的一个基本原则是所有权和经营权的分离,观察华为、平安、万科等诸多企业的股权结构,很容易发现它们的股权都极度分散,创始人更不是股权实控人,比如任正非在华为的股权仅为1%左右,万科的王石当年主动放弃了股权,而平安的马明哲一直都自称职业经理人。

在经济体制领域,深圳真正的特别之处是它的公司治理在国内是最领先的,可能没有之一。

即使是腾讯,马化腾持股也不过8.58%,腾讯最大股东为南非公司MIH TC,持有31%股权。反观深圳以北的互联网公司,创始人一直都是大股东或实控人。比如,李彦宏夫妇拥有百度超过60%的投票权,刘强东拥有京东80%的投票权,而在杭州的马云,其个人对阿里和蚂蚁金服的控制力也显然超过马化腾。

实际上,正是因为腾讯这种抛弃个人集权,实行类似于“分封制”的现代公司治理模式,才让中国最牛的互联网产品经理张小龙得以施展才华,做出了微信。显然,在那些崇尚个人或家族集权的公司,生性自由,甚至都不愿意从广州去深圳开会的张小龙,不会有施展才华的空间。

回溯历史,深圳的这种公司治理模式主要来自两个原因。一是创始团队有意为之,股权分散才能使得职业经理人可以更好地施展才华。无论是华为的任正非、中集的麦伯良、平安的马明哲、招行的马蔚华,还是万科的王石,他们都不是严格意义的老板,而是“职业经理人式”的企业家。

另外一个更重要的原因是深圳的开放,特别是以香港为媒介,对英美的公司治理模式进行了学习。这使得深圳的创业者在创业之初,便懂得现代公司治理的重要性,从而主动去设计公司治理架构,使得深圳的龙头企业与众不同。

即使是到了2020年,当我们审视中国其他城市的大企业,也很少有深圳这样的“职业经理人式”企业家,更多的都是国资控股企业的国企高管,以及一股独大犹如“企业皇帝”的民企大股东。

回顾深圳的40年的历程,这座城市有太多的“成功经验”,但我们必须抓住最核心的,而且有现实意义的。

开放与改革不可分离。而某种意义上讲,开放对改革更是一种强大的倒逼机制。因为,开放带来全球市场的规模经济,以及不问出身的公平机制,从而塑造一种以竞争创造财富、做大蛋糕为先的价值取向。这便是真正的“深圳精神”。

而且,开放还为经济体制本身提供了一种全球竞争的舞台,成为对改革最强大的促进—只有不断改革,才能吸引全球最具生产力的资本和最优秀的人才,击穿外部势力的国际贸易围堵。

毫无疑问,这是深圳对中国经济最大的启发。