皮质骨通道螺钉技术在腰椎邻椎病中的应用

任东林,陈 宇,陈德玉,焦 鲲,李 坤,宋 鑫

后疗效的重要临床问题。目前研究大多针对退变的原因,关于再次手术治疗的报道有限,且多数聚焦于传统的椎弓根置钉(TT)技术或动态固定技术。皮质骨通道(CBT)螺钉技术[1]可应用于腰椎退变疾病的治疗,具有手术操作简便、创伤较小、稳定性高等特点。2011年1月~2017年1月,上海市浦东新区人民医院骨科采用创伤较小的CBT技术对27例腰椎单节段ASD患者行再次手术治疗,疗效较好,报道如下。

1 材料与方法

1.1 病例资料纳入标准:① 初次手术方式为腰椎后路椎弓根内固定结合椎间植骨融合术;② 椎间植骨达到骨性融合;③ 初次融合固定相邻节段出现椎间盘突出、椎管狭窄、退变性节段不稳和侧屈等,经系统非手术治疗无效;④ 再次手术行单节段CBT手术治疗ASD。排除标准:初次手术邻近再次手术端椎弓根已受到破坏,无法置入CBT螺钉。本组纳入27例均符合Helgeson et al[2]对ASD的诊断标准,两次手术间隔时间为4.0~8.6年。男10例,女17例,年龄47~63(54.9±6.82)岁。初次行腰椎后路椎弓根内固定结合椎间植骨融合节段L4~S1者14例,男5例,女9例;融合节段L3~S1者8例,男3例,女5例;融合节段L3~5者5例,男2例,女3例。初次手术前疾病诊断:腰椎管狭窄10例,腰椎Ⅰ度滑脱5例,腰椎Ⅱ度滑脱7例,腰椎不稳症5例。腰椎管狭窄及腰椎不稳症患者均采用经椎间孔入路腰椎椎间融合术(TLIF);腰椎Ⅰ度滑脱者均采用椎弓根固定、滑脱椎复位、双侧减压、症状较重一侧TLIF;腰椎Ⅱ度滑脱者除采用双侧TLIF外,余同Ⅰ度滑脱者。再次手术原因:初次手术后腰痛症状逐渐加重(22例),伴有下肢放射痛或麻木(18例)、间歇性跛行(9例)、不能直立行走(6例),症状持续时间均6个月以上。患者此次主诉症状的平面、范围或下肢侧别与初次术前不完全相同。再次手术节段L2~3者9例、L3~4者14例、L5~S1者4例。

1.2 影像学资料X线及CT检查证实27例患者初次手术节段均骨性融合,骨小梁贯穿上、下椎体,cage及钉道周围无吸收及透亮带,未见假关节形成及内固定松动、断裂。初次融合节段的上位(22例)或下位(5例)运动节段出现椎间盘突出、椎管狭窄、退变性节段不稳、侧屈等。MRI检查证实初次手术邻近节段均有明显的退变及狭窄表现,伴有明显的神经受压特征,影像学表现与患者症状及体征相符。

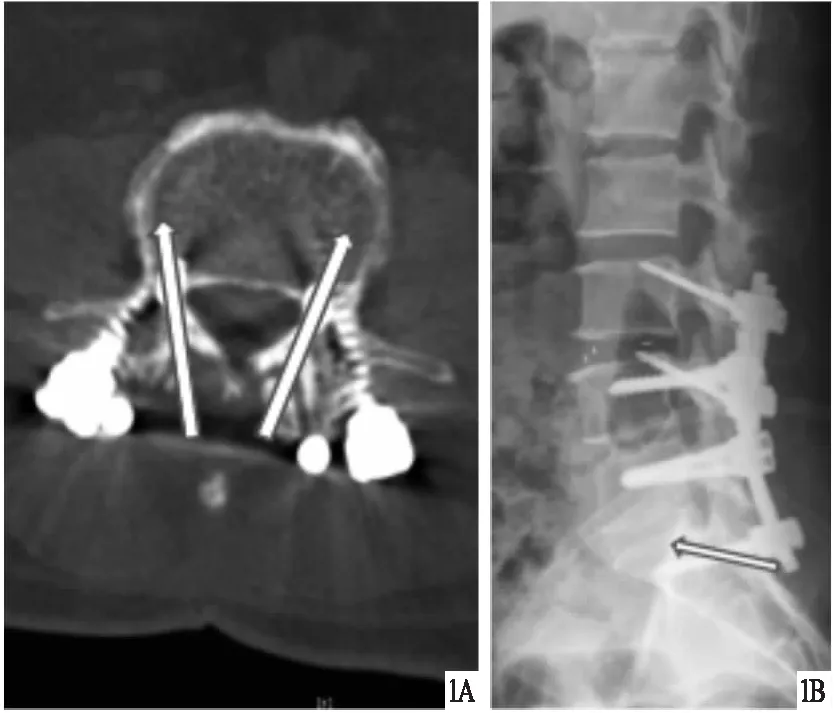

1.3 治疗方法全身麻醉。患者俯卧位。以退变节段脊柱后正中线为中心做长约10.0 cm的纵向皮肤切口,依次切开皮肤、皮下组织、深筋膜,剥离椎旁肌,显露手术节段椎板间隙,手术操作范围包括邻近退变节段的左右各一原有椎弓根钉及其上下部分连接棒。以上关节突内下缘向下、向内各2.0 mm处椎板为进钉点,置定位钉,方向为冠状位由内向外倾5°~15°,矢状位尾倾20°~30°(见图1)。C臂机透视定位准确后置入螺钉,螺钉ø 3.5~5.0 mm,长度25~35 mm,螺钉前端通过椎弓根即可。用较细扩孔锥沿初次手术椎弓根钉内侧或外侧小心穿过,结合术前CT检查结果判断初次手术椎弓根钉周围空间(CBT螺钉置钉点常位于初次手术椎弓根钉进针点内下方)。置钉后再次C臂机透视确定准确无误进入下一步操作。采用TLIF方式减压、椎间cage植骨融合,若预估植骨减压侧初次手术固定棒端较长会影响上述操作时,先予以剪除,预弯连接棒,做椎间撑开,按常规TLIF完成原计划的减压、椎间cage植骨融合,置1根引流管。术后处理同常规腰椎固定融合术,第2天拔除引流管,术后1周佩带腰围下地行走,行功能锻炼。

图1 CBT置钉方向示意 A.术后CT,显示冠状位CBT螺钉由内向外倾5°~15°(箭头所示);B.术后X线片,显示矢状位CBT螺钉尾倾20°~30°(箭头所示)

1.4 观察指标及疗效评价术后3 d摄腰椎X线片(正、侧、动力位)及行CT检查,评估内置物置入位置情况;术后2、6、12个月再次行影像学评估,了解置入情况,并通过过伸过屈位 X线片融合节段棘突活动情况、植骨界面有无形成透亮线、植骨结合处是否存在桥接骨小梁判断植骨融合情况。同时,术后3 d及2、6、12个月行疼痛VAS评分和ODI评估疗效。

2 结果

手术时间85~120 min,术中出血量180~400 ml。患者均获得随访,时间12~18个月。术后3 d及2、6、12个月VAS评分和ODI均较术前明显改善(P<0.05),但术后2、6、12个月与术后3 d比较差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。术后患者无相关并发症发生,无新发特殊不适症状。随访过程中无内固定失败等情况。末次随访时手术疗效满意,椎间植骨均融合。

典型病例见图2。

3 讨论

椎弓根内固定结合椎间融合手术作为治疗腰椎退行性病变的标准术式已广泛应用,但融合后改变了腰椎正常的生物力学结构,增加了相邻节段的应力并导致退变。研究报道[3-5],采用MRI技术可检测到腰椎融合固定术后相邻节段椎间盘信号变化,上位相邻节段椎间盘退变风险高于下位相邻节段。本组ASD发生于融合节段的上位椎间隙22例,下位椎间隙5例,亦发现上位节段退变较多。既往文献报道[6],伴有影像学异常的ASD发生率为8%~100%,其中伴有临床症状的ASD发生率为5.2%~18.5%。对于仅有影像学表现的腰椎ASD患者可先行非手术治疗,对于伴有临床症状的ASD患者往往需要再次手术治疗。本组患者经术前详细检查,确认原植骨已融合,通过CT检查充分了解初次手术椎弓根钉周围空间,评估再次置入螺钉的安全范围及可行性;术中用较细的扩孔锥紧贴初次钉的内侧或外侧探路,确保螺钉位于椎体内,而且均保留了初次手术内固定,减小了手术创伤。术后随访显示疗效确切,无相关并发症发生。

3.1 ASD的高危因素既往研究报道[7-8]多种手术操作可能增加ASD的发病风险,主要包括:长节段融合,椎板切除范围(尤其是头端)较大,接受悬浮融合,固定融合的强度较高。此外行腰椎前路椎间融合较腰椎后路椎间融合风险更大,腰椎术前或术后融合部位矢状位平衡与ASD发生明显相关,初次手术对小关节的损伤破坏可导致ASD的发生。Wang et al[9]对腰椎人工椎间盘置换术的相关文献进行系统回顾发现,术后ASD的发生率为1%~10%。陈新用 等[10]报道30.4%接受单纯髓核摘除的患者将发展为ASD,说明坚强固定和融合并非引起ASD的单一因素,除此之外还包括许多局部和全身因素,如年龄(>60岁)、肥胖、术前相邻节段椎间盘已有退变等[11-12]。

图2 患者,男,62岁,初次手术节段L4~S1,再次手术节段L3~4 A.术前动力位X线片,显示L3~4不稳;B.术前MRI,显示L3~4硬膜囊神经根受压,椎管狭窄;C.术后3 d X线片,显示初次手术连接棒近端因妨碍术中操作被剪去;D.术后CT,显示初次手术TT螺钉与CBT螺钉在同一椎弓根内的位置关系;E.术后2个月CT,显示cage位置居中,其内骨质信号良好、无吸收;F .术后6个月腰椎X线片,显示内固定位置及椎间高度维持满意;G.术后12个月CT,显示cage植骨融合

3.2 ASD的发病机制虽然ASD的发病机制及发生率仍存争议,但是在手术操作中如何避免ASD发生仍然是值得探究的重点问题。我们认为初次手术中有几点操作应引起足够的重视。不管初次采用何种椎间融合技术,手术间隙的过度撑开是ASD的危险因素[13-15]。近年来对腰椎矢状位平衡性与腰椎融合术后邻近节段退变的关系研究越来越受到重视,有研究表明[16-17],腰椎融合术后的腰椎前凸对预防邻近节段退变具有重要作用。因此,行腰椎固定融合手术时应尽可能地恢复腰椎的椎间高度和生理曲度。Alentado et al[18]报道术中矢状面排列失衡和融合范围过大将加速术后邻近节段退变的发生。因此,术前应仔细检查,缩短手术节段,避免过度扩大手术范围。

3.3 ASD的手术方法腰椎固定融合术后出现ASD时,再次手术的主要目的是解除脊髓和神经根的压迫,改善神经功能,缓解或解除疼痛,矫正畸形,努力恢复腰椎节段的生理曲度及椎间高度,加强腰椎节段的稳定性及恢复患者的生理活动。而再次手术难度大,风险高,须严格掌握手术适应证,制定个体化手术方案。关于再次手术方式的选择目前尚存争议,既包括非固定融合如单纯椎管的减压、椎间盘摘除等,亦包括对退变节段的再次固定融合。有研究报道[19-20],对初次手术融合节段融合欠佳者可保留原固定钉,扩大减压,椎间融合延长内固定;对于内固定松动者,取出初次手术内固定,改用Dynesys动态椎弓根内固定并延长至上位相邻节段;对于已融合者,拆除原内固定,仅行ASD短节段固定融合。本研究分析了27例腰椎固定融合术后发生ASD并再次接受CBT手术治疗的患者资料,显示CBT螺钉技术治疗腰椎ASD可明显缓解患者症状,改善神经功能。

3.4 CBT螺钉技术的优势相较于传统腰椎TT技术,CBT螺钉技术优势如下:① CBT螺钉具有更强大的抗拔出力及稳定性,且椎体前屈、后伸的稳定性强于TT螺钉固定[21]。CBT螺钉技术将进钉点适当下移,向前、向上、略外偏置钉,在螺钉行进路线上得以把持进钉点处椎板、椎管侧壁、椎弓根外侧及椎体上终板或外侧壁的4处骨皮质,最大程度利用了椎弓根复合体骨面,维持内固定的生物力学强度。Matsukawa et al[22]通过在体试验对TT技术与CBT螺钉技术的置钉扭矩进行测试发现,后者置钉扭矩是前者的1.7倍。与TT技术相比,CBT螺钉技术轴向抗拔出力增加30%。骨质疏松者松质骨的骨量减少远远超过皮质骨,CBT螺钉技术能够为该部分患者提供更坚强的固定。② CBT螺钉技术由于其置钉点邻近峡部,对软组织剥离程度较轻,所采用的螺钉直径小、长度短,由内向外、由下向上的钉道可降低神经、血管损伤的概率,为腰椎固定融合术后的再次手术方式提供了一种全新的思路。目前,CBT螺钉技术不但可应用于T9~12和S1椎体,而且可应用于补救性置钉,微创手术以及提高骨质疏松患者椎体与螺钉之间把持力[23]。③ CBT螺钉技术的应用本身可能降低ASD的发生概率[24]。本组27例患者在末次随访时植骨均融合。在CBT螺钉置入过程中,远离退变节段的左右各1枚螺钉置入较易,邻近椎体侧置钉较困难,原因是一方面存在初次TT技术置入的螺钉,另一方面是初次手术或多或少地破坏了进钉点处骨质,甚至已达椎弓根峡部。因此临床应用CBT技术需要术者有一定经验。

3.5 注意事项① 在ASD再次手术中置入邻椎近端椎体CBT螺钉时,若初次手术椎弓根钉偏外侧,按照常规CBT螺钉置入方法可顺利置入;若椎弓根钉偏内侧,术者可将CBT进针点下移,加大内倾、尾倾角与原椎弓根钉下外侧缘相交叉置入,若实有难度或者有损伤神经根风险,最好放弃CBT螺钉技术置钉,采用连接棒技术置钉。② 在高位腰椎(L1~2、L2~3)节段椎管减压时,术者往往采用TLIF或者椎间孔外侧入路进行减压融合,避免牵拉脊髓圆锥;在低位腰椎(L3~4、L4~5、L5~S1)节段减压时,术者可根据情况采用PLIF方式进行减压融合。

综上所述,ASD再次手术的难度明显增大,风险也明显高于初次手术,采用何种手术方式以获得最佳的手术效果值得探讨。本研究显示,CBT螺钉技术简单有效、微创实用、良好固定、牢固融合,为腰椎内固定术后ASD患者提供了一种良好的治疗策略。