光电导航引导经皮椎体后凸成形术治疗骨质疏松性胸腰椎压缩骨折

曹林虎,谭 伦,林 旭,吴 超,王翔宇

骨质疏松性胸腰椎压缩骨折(OVCF)常见于老年患者,女性居多。随着微创脊柱外科的发展,经皮椎体后凸成形术(PKP)治疗OVCF的临床疗效被广泛认同,但医患受X线辐射较多,且骨水泥渗漏等并发症发生率较高[1-4],影响了术式的疗效和推广。2012年11月~2015年12月,笔者对采用光电导航系统引导与常规行PKP治疗的127例OVCF患者资料进行分析,比较两种方法的安全性和有效性,报道如下。

1 材料与方法

1.1 病例选择纳入标准:① 年龄>60岁;② 中度及以上骨质疏松;③ 无外伤或轻度外伤所致T8~L5椎体骨折,AO分型为A1和A3型;④ 无脊髓和神经根损伤的症状和体征;⑤ 术前评估能够耐受俯卧位手术。排除标准:① 无疼痛症状的OVCF;② 术前X线片、CT或MRI检查显示伤椎后壁骨折片突入椎管,椎管侵占>50%;③ 其他病理性骨折。

1.2 病例资料共纳入127例(148椎),男27例,女100例,年龄61~86(71.20±6.31)岁。入院后采用抛掷硬币随机分组方式将患者分为两组:观察组采用光电导航系统(BrainLab公司)引导;对照组采用C臂机(西门子公司)透视引导。① 观察组:61例(72椎),男13例,女48例,年龄62~85(70.79±6.36)岁;单椎体51例,双椎体9例,三椎体1例;T8~T1231椎,L1~L541椎;骨折AO分型:A1型53椎,A3型19椎。② 对照组:66例(76椎),男14例,女52例,年龄61~86(71.59±6.28)岁;单椎体57例,双椎体8例,三椎体1例;T8~T1234椎,L1~L542椎;骨折AO分型:A1型56椎,A3型20椎。两组术前一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。两组手术均由同一组医师完成,均采用上海凯利泰医疗科技有限公司的PKP相关器械。

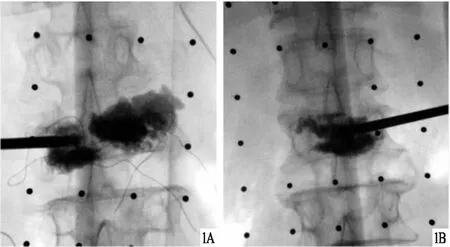

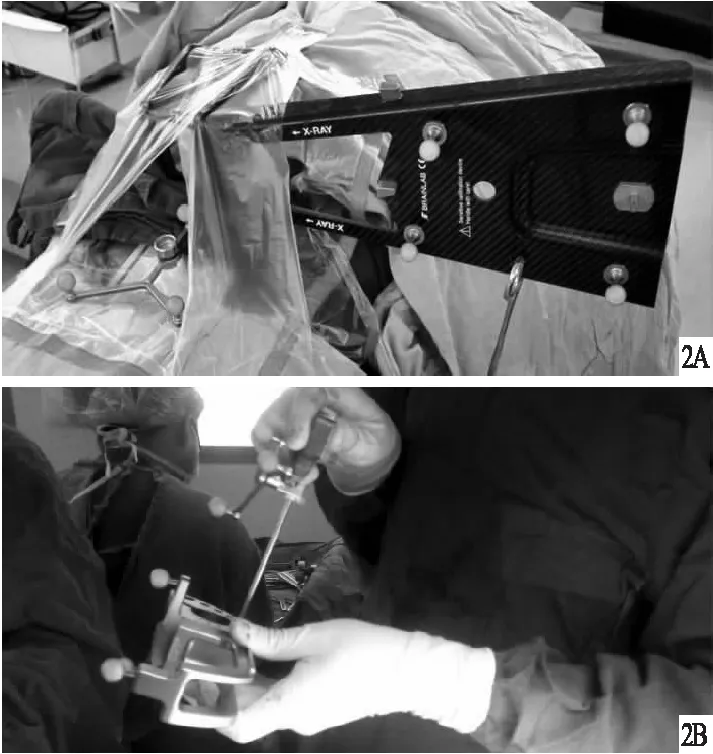

1.3 手术方法局部浸润麻醉。患者俯卧位。(1)对照组:按常规方法在C臂机下进行穿刺。骨水泥注入后,若正位片显示骨水泥分布未越过椎体中线,则需要加行对侧穿刺,即双侧穿刺。见图1。(2)观察组:穿刺前术者在体表标记伤椎节段,指导C臂机摄片范围。① 将光电导航固定参考架安置于伤椎附近20 cm内,以不妨碍术中操作为宜,在参考架上固定反射球使之位于双目红外线位置探测仪可探测范围内。在C臂机图像增强器上固定校准板,将导航系统定位架固定于伤椎附近,并使其头端处于C臂机拍摄范围内。分别摄伤椎节段正、侧位片,导入计算机工作站作为导航注册用(如有需要可加摄椎弓根轴位片)。上述步骤完成后即在计算机工作站上建立了虚拟正、侧位透视图像,在穿刺套针上安装手术器械参考架,在虚拟正、侧位透视图像上按照导航系统注册方法进行图像配准和器械注册,见图2。注册成功后,手术器械以黄色光标显示在虚拟正、侧位透视图像上,并且可以显示已注册器械的尖端在空间中的延长线。② 调整穿刺针使光标延长线在正、侧位X线片上均通过椎弓根和椎体中心点,且针尖至椎体中线光标延长线距离相等,此时穿刺针与皮肤接触点为皮肤切口部位。在标记的穿刺点皮肤做小切口,穿刺针触探横突、内移至横突根部附近,检查穿刺针光标达到上述要求后进行穿刺,根据导航屏幕上的模拟位置引导进行穿刺,见图3。③ 其余常规操作同对照组。

图1 术中穿刺 A.单侧穿刺不成功,行双侧穿刺;B.单侧穿刺成功

图2 光电导航图像和器械注册 A.注册正、侧位图像;B.注册手术器械

1.4 术后处理两组术后处理方法一致。常规监测血压、呼吸、心率、体温等,观察患者下肢感觉、运动功能,并详细记录。术后4 h内平卧,保持腰部伸直状态,术后24 h后带腰围逐步下床活动,术后3~5 d指导患者行腰背肌锻炼。

图3 光电导航引导下PKP穿刺 正位(图3A)和侧位(图3B)导航图像上,穿刺点Q至靶点O距离均为3.5 cm

1.5 评价指标(1)临床评价:① 手术前后采用VAS评分对疼痛程度进行评价。② 术中记录X线透视次数、穿刺次数、手术时间及单侧穿刺成功数。③ 术后记录血管、神经等并发症。(2)影像学评价:手术前后摄胸腰椎正、侧位 X线片及行CT或MRI检查,均以Dicom格式保存,采用Mini Viewer Version 1.0软件观察、测量以下指标。① 椎弓根突破:术中记录穿刺针突破椎弓根的落空感,术后在CT横断面片上观察椎弓根壁损伤情况。② 骨水泥渗漏:术中及术后在X线正、侧位片和CT横断面上观察骨水泥向周围渗漏情况。③ 伤椎前缘高度比:手术前后在侧位X线片上测量伤椎前缘高度,伤椎前缘高度比=伤椎前缘高度/[(伤椎上位邻椎前缘高度+伤椎下位邻椎前缘高度)/2]×100%。④ CT上观察伤椎节段有无异常阴影,了解是否有血管损伤。

2 结果

患者均获得随访,时间5~13个月。

2.1 两组手术指标比较见表1。X线透视次数、穿刺次数观察组明显少于对照组(P<0.001),而两组手术时间比较差异无统计学意义(P>0.05)。单侧穿刺成功率:观察组为97.2%(70/72),对照组为47.4%(36/76),观察组明显优于对照组(P<0.001)。

2.2 两组VAS评分比较见表2。术后24 h,两组与术前比较差异均有统计学意义(P<0.001);两组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。

2.3 两组伤椎前缘高度比比较见表3。术后24 h,两组均较术前显著改善(P<0.001);两组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。

表1 两组术中X线透视次数、穿刺次数及手术时间比较

表2 两组手术前后VAS评分比较[分,

表3 两组手术前后伤椎前缘高度比比较

2.4 两组术后并发症发生率比较观察组:椎弓根突破并骨水泥渗漏1例,骨水泥渗漏1例,并发症发生率为3.28%;对照组:椎弓根突破2例,骨水泥渗漏5例,并发症发生率为10.61%;两组均无血管、神经等其他并发症发生。术后并发症发生率观察组明显低于对照组(P<0.05)。

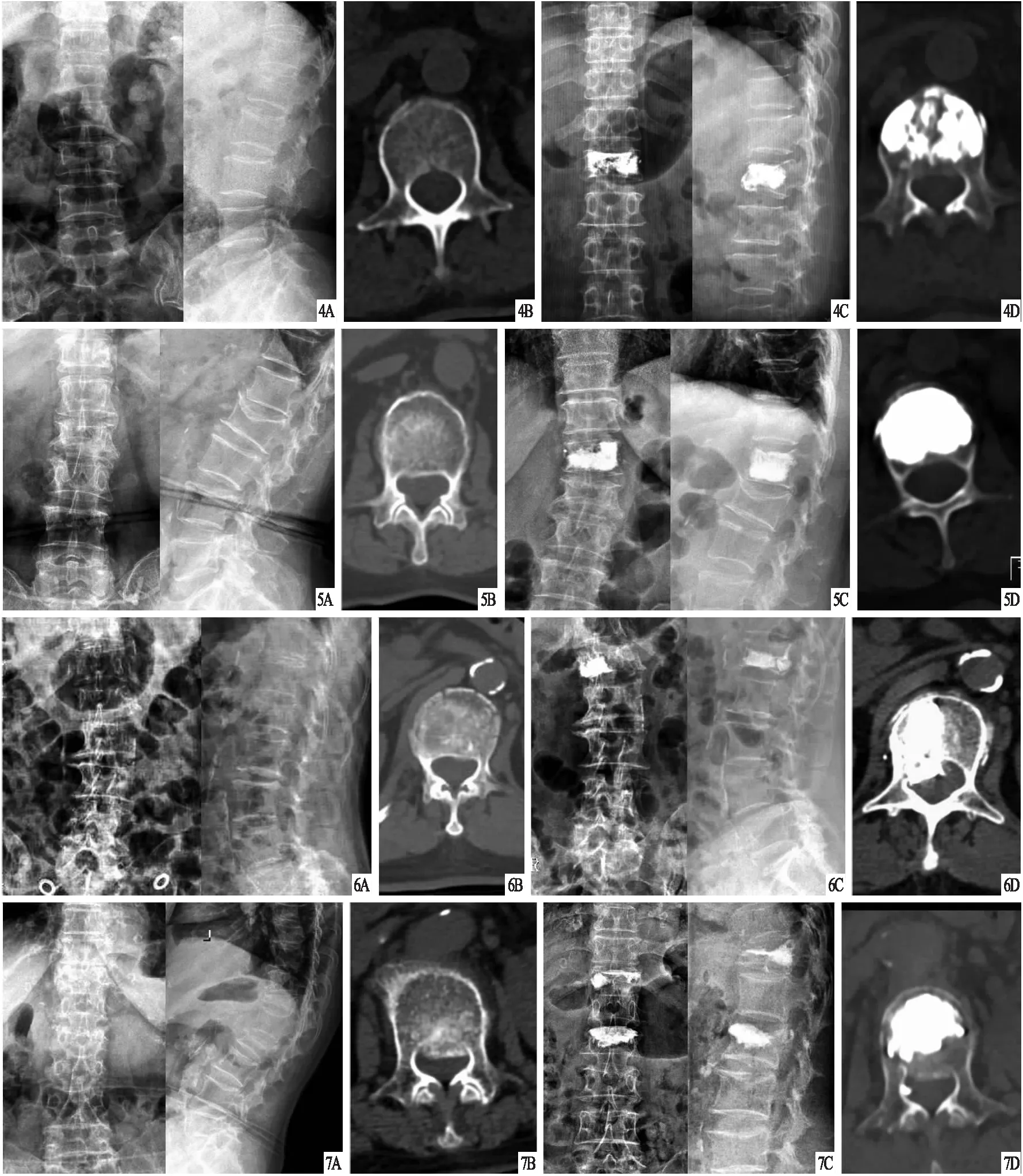

2.5 两组典型病例见图4~7。

3 讨论

3.1 个体化穿刺路径的设计PKP穿刺点一般选择椎弓根外上缘稍外侧,需不断进行正、侧位透视以明确穿刺角度,如外展角度过大容易突破椎弓根,导致穿刺并发症;而外展角度过小穿刺靶点难以达到椎体中线,导致骨水泥分布不良,从而影响治疗效果[5-7]。国内外学者大多采用经椎弓根途径的“标准穿刺轨道”[7],即拟定穿刺靶点在椎体前下1/3处、椎弓根内通过点位于椎弓根腰部中心,从而逆向确定穿刺点,并测量棘突至穿刺点距离以指导皮肤进针点,但此方法通常需行双侧穿刺。Wang et al[4]选择“经横突—椎弓根路径”穿刺,其穿刺靶点同样在椎体前下1/3,而椎弓根内通过点和穿刺点外移,此方法的单侧穿刺效果良好。由于骨水泥在椎体内各平面呈类圆形扩散[8],为使骨水泥分布最大化,本研究观察组中选择伤椎几何中心作为穿刺靶点,通过预先测定靶点和椎弓根内通过点,逆向确定穿刺点,从而设计个体化穿刺路径。

图4 对照组患者,女,63岁,L1椎体压缩骨折,行PKP治疗,单侧穿刺不成功后行双侧穿刺 A、B.术前X线片、CT,显示L1椎体压缩骨折;C、D.术后X线片、CT,显示骨水泥分布良好 图5 观察组患者,女,81岁,L1椎体压缩骨折,行PKP治疗,单侧穿刺成功 A、B.术前X线片、CT,显示L1椎体压缩骨折;C、D.术后X线片、CT,显示骨水泥分布良好 图6 对照组患者,女,68岁,L1椎体压缩骨折,行PKP治疗,单侧穿刺成功 A、B.术前X线片、CT,显示L1椎体压缩骨折;C、D.术后X线片、CT,显示骨水泥发生椎管内渗漏 图7 观察组患者,女,72岁,T12、L2椎体压缩骨折,行PKP治疗,单侧穿刺成功 A、B.术前X线片、CT,显示T12、L2椎体压缩骨折;C、D.术后X线片、CT,显示L2椎弓根突破,骨水泥发生椎弓根内侧渗漏

3.2 个体化穿刺路径的实施由于术前测量个体化穿刺路径是逆向过程,而术中实施实际穿刺路径为正向过程,现实中易受患者体位、测量工具、主观因素等影响,因此如何减少各因素的影响,将术前测量轨道精准实施于术中比较关键。回顾多位学者的报道[9-11],对于如何将术前测量数据,尤其是较难准确测量的外展角度精确实施于术中均未详细提及。本研究中,观察组术中穿刺角度通过导航屏幕上光标延长线的距离来判断,避免了对角度的估算或采用工具测量时较多因素的干扰,穿刺次数明显减少,单侧穿刺成功率明显提高,采用单侧椎弓根穿刺即可有效缓解疼痛,达到双侧穿刺的效果。手术时间观察组和对照组比较差异无统计学意义,可能由于早期对光电导航设备的操作不够熟练,在术中器械注册和校准时花费了较多时间。此外,本研究观察组有2例进行了双侧椎弓根穿刺,这也与早期设备操作不熟悉、器械注册时产生误差有关。

3.3 导航在PKP中的应用PKP操作通常在C臂机透视指导下完成,由于是二维单平面静态图像,难以在立体空间上对穿刺过程进行引导,因此术中常常需要进行多次透视。为了达到更精确地穿刺,有学者利用三维CT导航引导取得较好的临床效果[12],但其易发生影像漂移、成像质量不佳等问题,且设备较为昂贵,难以推广使用。并且,这些导航方式在术中常需透视数十次,对患者和医护人员的健康带来隐患[13-14]。也有学者[15]将MRI用于指导PKP穿刺,可获得更精确地穿刺和更少的辐射,其采用了电磁示踪技术,解决了以往光学示踪技术影像漂移的问题,但是由于MRI对骨质结构显示效果不理想,设备过于昂贵,并且需要专用防磁手术室,操作器械也必须完全防磁,推广应用的难度很大。近年来,国产天玑骨科手术导航系统[16]研制成功,并取得良好的临床效果,但其设备仍较为昂贵,短期难以在基层医院普及。本研究观察组采用光电导航技术为二维多平面动态导航系统,可对穿刺过程进行空间引导和实时监测,从而提高穿刺准确性,降低术后椎弓根突破、骨水泥渗漏等并发症发生率。虽然光电导航系统也会出现图像漂移等问题,但随着设备操作的熟练提升,每次穿刺前将注册好的器械与标准杆进行图像对比,可有效减少这种误差所带来的影响。此外,常规PKP术中X线透视主要是监测穿刺过程和骨水泥注入过程。本研究观察组术前使用C臂机透视2~4次进行定位及采集注册图像,骨水泥注入过程需透视6~13次进行监测,与对照组比较,光电导航完全替代了穿刺过程中C臂机的监测,能有效减少X线透视次数。但是,骨水泥注入过程仍缺乏较理想的非X线监测方法。

综上所述,光电导航引导PKP治疗OVCF,可有效提高单侧穿刺成功率、减少穿刺次数,准确性高;同时可减少X线透视次数、降低并发症发生率,有较好的安全性。