中国、老挝、缅甸和泰国澜沧江—湄公河国际航运现状及未来发展趋势研究

李睿 肖克平

摘要:澜沧江—湄公河国际航运是促进中国、老挝、缅甸和泰国4国经贸往来、区域开发以及人文交往的重要载体。本文在详细分析过去航运基础设施、运输能力、运输市场以及支持保障体系等现状的基础上,剖析当前4国国际航运发展面临的机遇与挑战,结合沿江经济现状及发展趋势,利用灰色多元线性回归分析方法,对2025年和2035年4国航运量进行客观预测,并对未来4国港口发展趋势进行研判。

关键词:澜沧江—湄公河;中老缅泰;国际航运;发展趋势预测

[中图分类号] F551 [文献标识码] A [文章编号] 1003-2479(2019)05-058-08

一、前言

当前,世界经济格局正在发生深刻变化,中国—东盟自由贸易区已成为亚洲乃至世界上最为重要的经济增长引擎之一。不断深化大湄公河次区域经济合作、中国—东盟自由贸易区建设以及中国—中南半岛经济走廊建设,对于区域交通基础设施的互联互通提出了更高的要求。澜沧江—湄公河国际航运作为区域内的重要物流通道,承接着沿江客货运的对接转运和进一步带动区域经济社会可持续发展的双重功能。

瀾沧江—湄公河国际航运的发展始于20世纪90年代初。1993年2月, 中国、 老挝、 缅甸、 泰国4国共同组织澜沧江—湄公河航运联合考察。随后,4国于2000年4月签订了《中老缅泰澜沧江—湄公河商船通航协定》(简称“《四国协定》”),并于2001年3月签订了《中老缅泰关于实施〈澜沧江—湄公河商船通航协定〉的谅解备忘录》(简称“《实施备忘录》”)和《澜沧江—湄公河航道维护与改善导则》(简称“《导则》”)等8个技术配套规则,为国际航运奠定了法律基础,建立了澜沧江—湄公河商船通航协调联合委员会(简称“航联委”)。2001年6月,澜沧江—湄公河国际航运正式通航。

澜沧江—湄公河国际航运合作的宗旨在于促进中国、老挝、缅甸和泰国4国密切友好往来,深化合作共赢;推进4国间区域经济合作及经贸旅游发展,促进区域社会繁荣;实现水资源综合开发利用,提升流域经济和社会综合效益;同时,作为区域综合交通运输的重要组成部分,完善区域交通运输网络与拓展交通运输服务功能。中国、老挝、缅甸和泰国4国一直高度重视澜沧江—湄公河国际航运的发展。

二、澜沧江—湄公河航运发展现状

经过近20年的发展,澜沧江—湄公河船舶数量发展到现在的约400艘;船舶单船载重由原来的几吨、几十吨发展到现在的400~600吨,船舶大型化趋势显著;船舶类型也由单一干散货运输为主发展到散装干货运输、鲜货冷藏运输、集装箱运输、设备大件运输、旅游包船豪华游及成品油运输等多元化运输格局。

沿江各国建设码头口岸集镇,这些集镇连通水路和公路,成为货物和人员的集散地和对外开放贸易的口岸,带动了当地经济社会的发展繁荣,同时,也带动了流域各国旅游业的快速发展。《四国协定》签订后,澜沧江—湄公河航运旅游迎来了商机,各国相应成立了多家客运公司,投入发展高速客船和豪华游船等,发展了澜沧江—湄公河国际航运旅游,推动了流域旅游业的发展。

(一)航运基础设施情况

目前,澜沧江—湄公河主要通航河段是中国思茅港至老挝琅勃拉邦的890千米,老挝琅勃拉邦以下至出海口的航道无系统整治,基本上处于断航状态。

1. 通航段航道条件

总体情况:中国思茅至中老缅244号界碑为五级航道标准,中老缅244号界碑至老挝会晒是六级航道标准,会晒至琅勃拉邦未整治。

航线开通以来,4国先后对国际航运部分航道进行了整治和改善,从2002年开始至今,主要由中国政府出资并联合其他3国对该航段的航道进行建设升级。目前,通航段的航道条件情况如下表所示:

2. 港口码头情况

总体情况:14个开放港口普遍存在基础设施薄弱,通过能力及吞吐规模较小,装卸手段落后、效率低下等问题,安全隐患比较突出。

目前,中老缅泰4国对外开放的港口码头共有14个①。其中,中国有思茅、景洪、勐罕和关累4个港口码头;老挝有班赛、班相果、孟莫、班昆、会晒和琅勃拉邦6个港口码头;缅甸有万景和万崩2个港口码头;泰国有清盛(新)和清孔2个港口码头。14个港口通过能力及吞吐规模较小,港口泊位基础设施条件十分薄弱。中国和泰国的港口多以100~150吨级客货运泊位为主;老挝和缅甸的开放港口(点)设施简陋,多为自然岸坡装卸。

中国:所有港口码头基础设施相对完善齐备。目前,受制于航运安全因素,只允许外籍货运船舶到关累港,外籍客船可以到景洪港。

老挝:除了会晒和孟莫港有简易码头和永久性斜坡阶梯码头,其余均为自然岸坡停靠,无码头相关设施。

缅甸:万景和万崩的基础设施十分简陋,大多为自然岸坡停靠,土坡连接,码头无装卸设施。

泰国:港口码头设施相对完善。其中,清盛商务港是澜沧江—湄公河万象以上河段的最大港口。

(二)运输能力情况

总体情况:以中国和老挝籍船舶为主,其他国家船舶运力十分有限。

经过近20年的发展,澜沧江—湄公河船舶数量发展到2018年的约400艘,货运总运力为4.75万载重吨,国际客运总运力为1.23万客位。其中,以中国和老挝运力为主(二者占总运力的97%),缅甸和泰国船舶运力较少(占总运力的3%)①。船舶单船载重由原来的几吨、几十吨发展到现在的400~600吨,船舶大型化趋势显著;船舶类型也由单一干散货运输为主发展到散装干货运输、鲜货冷藏运输、集装箱运输、设备大件运输、旅游包船豪华游及成品油运输等多元化运输格局。

中国:从事澜沧江—湄公河国际运输的航运企业有40家左右,船舶大约有92艘,以420吨级货船为主,总计2.5万载重吨、0.3万客位。

老挝:据调查,在老挝波乔省注册的国际航行船舶达300艘以上,船型主要是长宽比较大的瘦长型船(俗称“黄瓜船”),船长接近50米(49.5米)。货运船舶以100吨为主,客运船舶以100客位为主。货客船舶数量比例约为7∶3,总计约2.1万载重吨、客位0.9万客位。

缅甸:据调查,从事澜沧江—湄公河国际运输的干杂货运船舶共有17艘,共计847.7载重吨;油船1艘,计58.3载重吨。

泰国:据调查,从事澜沧江—湄公河国际运输的货运船舶共有7艘,共计542.2载重吨;客运船舶3艘,共计280个客位。

(三)运输市场情况

总体情况:货物运输量从最初的500吨发展到现在的60万余吨,货运主要以农副产品为主;客运以民间对岸渡运和短途旅游客运为主,2017年客运量为近180万余人次。

澜沧江—湄公河国际航运以边境对岸贸易为主,货运主要以农副产品为主,约占货运总量的45%~50%;其次为日用百货等,干散货占主导地位。其中,中国出口货物以农副产品、水果、百货和建材为主,进口货物有木材、过境百货、橡胶和矿石等,完成的货物运输量从最初的500吨发展到2017年的60万余吨(最大值是2014年的83.1万吨)。航运生产主要以中国为主,中国通过澜沧江—湄公河国际航运完成运输量累计达270万余吨以上,累计占比38%。中國已于2018年开通中国关累港至泰国清盛新港冻品运输航线。客运以民间对岸渡运和短途旅游客运为主,中泰两国率先启动了沿江短途旅游观光, 2017年客运量为近180万人次(最大值是2015年的193.05万人次),中泰两国累计发送国际航运客运量(含出入境旅游客运量)达到900万人次以上,中国和泰国占比分别达到39%和40%(详细数据见图1)。

分国别来看,无论是客运还是货运,中国和泰国港口码头客货运吞吐量是4国国际航运的主要来源。以2017年为例,货运方面,中国和泰国港口码头吞吐量分别占总货运量的30.7%和50.6%;客运方面,中国和泰国分别占总客运量50.3%和34.4%(如表3所示)。

(四)支持保障体系情况

总体情况:沿江港口、码头和海事基础设施薄弱。因资金缺乏,通航段一直处于无管养状态,支持保障设备几乎没有。

中国思茅港南得坝至中缅243号界碑航段配备有助导航标志。中缅243号界碑至琅勃拉邦航段只有部分航道段设有助航标志且年久失修,部分已损坏。总体缺乏必要的通讯导航、安全监督、航道维护、救助打捞等支持保障配套设施。

航道维护方面,因资金缺乏,通航段管养维护无固定资金来源,4国无法保障澜沧江—湄公河航运基础设施的建设和改善,加之4国目前尚未建立国际通航航道管理维护机制,主要依靠中国临时申请国家专项基金。例如,自2001年6月正式通航以来,为改善航道条件、增加通过能力、降低航行风险,在当时中国总理基金的资助下,2001年,由中国牵头、4国共同参与上湄公河航道改善工程,并于2004年建设完成,实现了上湄公河可常年通航150载重吨船舶、季节性通航300载重吨船舶的目标。2015年,4国航联委为了做好澜沧江—湄公河航道二期整治工程,从中国—东盟海上合作基金共申请9408万元用于开展前期工作,项目拟对中缅243号界碑至老挝琅勃拉邦631千米河段按照四级航道标准进行系统整治,估算投资额约为23亿元人民币。项目前期工作于2018年年底已经完成,但是,工程建设资金渠道目前尚未落实,2019年起基本处于停滞状态。同时, 如航道维护机构设置、 工程船舶、航道站房和航道专用码头设施等设施设备建设几乎处于空白状态。

安全监督方面,对航行于澜沧江—湄公河上的航运安全监督管理的依据主要是中老缅泰《四国协定》及8个配套管理和技术规则,以及在缔约方领土范围内的海关、移民、环境保护、公共秩序及国家安全等方面的法律和法规。根据上述规定,4国可负责对航行进入本国领水范围内的国际船舶与船员实施动态行为监管,各国负责对本国船舶技术、设备状况、最低配员及市场准入等进行管理。但由于4国管理体系、技术能力水平以及国内法规标准并不一致,因此,据第15次4国航联委会议纪要确认,自2017年开始,由轮值主席国组织,每年开展一次4国共同参与的关于各方港口码头、船舶船员遵守相关规章、规定和导则的联合检查,确保澜沧江—湄公河航运安全,提高所有缔约国政府管理人员与船舶船员的航运专业管理水平与安全意识,同时,有助于了解航运现状与存在问题。

应急救助打捞方面,2018年,4国联合检查发现,目前4国在澜沧江—湄公河上航运应急救助打捞方面能力较弱,需要共同加强能力建设。

三、澜沧江—湄公河国际航运发展面临的机遇与挑战

澜沧江—湄公河是中国西南地区和东南亚最重要的河流之一,流域内总人口约为7000万,分布在中国、老挝、缅甸、泰国、柬埔寨和越南6个国家①。澜沧江—湄公河是流域内货物运输和人员往来的重要通道,流域各国开展国际贸易和旅游观光具有得天独厚的优势。下文从机遇与挑战两个层面分析当前澜沧江—湄公河国际航运发展面临的外部环境。

(一)机遇

1. 中国与东盟合作正处于历史最好时期,澜沧江—湄公河国际航运发展具备重要的政治生态基础

中国与东盟已形成“三个层次九个领域”的合作格局。三个层次分别是“双边、次区域、‘10+1”。“双边关系”方面,中国与印度尼西亚、越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、马来西亚的关系均已升级为全面战略伙伴关系。“次区域合作”方面,一是澜沧江—湄公河合作机制为首个由6国共同主导的次区域合作机制,是以大湄公河次区域(GMS)经济合作为基础提出的,但是,与大湄公河次区域经济合作机制以经济合作为主不同的是,澜沧江—湄公河合作机制包括政治、经济、社会和文化等多个合作领域,目前已形成“3+5+X”的合作模式;二是中国与大湄公河次区域国家在《大湄公河次区域经济合作十年战略框架》的指导下,在交通和能源等领域开展了卓有成效的务实合作;三是中国与东南亚海岛国家在泛北部湾经济合作论坛合作框架下的次区域合作也步入了务实轨道。“10+1”方面,1997年,“东盟+中国”领导人会议机制确立,中国加入《东南亚友好合作条约》,与东盟建立了战略伙伴关系,这表明中国与东盟国家(尤其是澜沧江—湄公河国家)在政治互信、经贸往来、民心相通等方面的关系达到新的水平,将为澜沧江—湄公河国际航运发展奠定重要的合作基础。

2. 中国提出共建“一带一路”、中国—中南半岛经济走廊建设等合作倡议,为推动澜沧江—湄公河国际航运发展提供了重要保障

发展澜沧江—湄公河国际航运能够进一步推动“一带一路”建设和中国—中南半岛经济走廊建设,为建立地區合作关系的新网络,包括政治、经济、文化及其他领域的双边和多边合作提供重要支撑;能够加快地区之间资源、技术、资金等要素的有效利用和优势互补,有力支撑沿江产业结构调整和流域经济的持续快速发展。中国当前配套的一系列国际合作基金如丝路基金、中国—东盟海上合作基金、亚洲区域合作专项资金和澜沧江—湄公河专项合作基金等为推动澜沧江—湄公河国际航运发展提供了有利的资金方案选项。

3. 航运发展符合全球绿色发展理念,澜沧江—湄公河国际航运具备可持续发展动力

绿色发展理念是引导全球可持续发展的重要基础,是破解全球能源枯竭、生态环境保护与高质量发展难题的重要指导思想之一。该理念强调将生态文明建设融入经济、政治、文化和社会建设的各方面和全过程。与其他运输方式相比,航运不仅天生具有运能大、占地省、能耗低、环境友好和边际成本低等比较优势,同时,在促进人与自然和谐共生、推动低碳循环发展、全面节约和高效利用资源、促进物流便利化与高效化、加强环境治理、筑牢生态安全屏障等6个方面也具有不可比拟的相对优势。因此,澜沧江—湄公河国际航运发展具备强劲的可持续发展动力与空间。

4. 当今国际经济趋势是贸易自由化与继续扩大市场开放,这为推动澜沧江—湄公河国际航运发展争取了时间和空间

当今国际主流社会尊重与保护贸易自由化、维护多边贸易规则体系。澜沧江—湄公河是亚洲唯一的“一江连六国”的跨国河流,是中国、老挝、缅甸、泰国、柬埔寨和越南各国交流与合作的重要平台。中南半岛国家矿产和林木等资源较为丰富,中国西南地区与这些国家在历史人文渊源、资源结构、产业结构和技术结构等方面存在互补性,开发利用好澜沧江—湄公河国际航运将成为推动中国与流域东盟各国贸易往来的重要途径。改善国际河流航道的自然环境、基础设施环境及社会民生环境将吸引沿江及区域外的更多企业借助流域通道的极化作用与扩散作用将生产要素扩散到区域各国,有利于积极调整地区间各国发展外向型产业结构,推动产业和产品开发的跨区域、跨国别合作,推动贸易自由化、便利化,促进澜沧江—湄公河流域各国社会经济的快速发展和对外开放。

5. 中国正处于高质量发展与供给侧结构性改革的重要时期,这为推动澜沧江—湄公河国际航运带来发展机遇

澜沧江—湄公河沿岸地势险峻,山区河流众多,沿江地区基本上是各国“少弱贫”聚集地区,贫困人口众多。中国既要维护负责任大国形象,也要推动中国边境地区脱贫攻坚。因此,通过疏浚航道、建设港口、培育市场和引进资本等方式,以改善、提升当前水路运输基础设施能力为切入点,补齐沿江地区发展“短板”,集中力量提升澜沧江—湄公河国际航道等级,着力解决关键碍航节点工程,推进流域港口码头等岸边工程建设,发挥流域航运完整功能,将有利于促进沿江各国贫困地区的经济社会发展。同时,水运业的发展可以衍生出大量的依存产业,通过关联效应推动其他行业的发展,如农业、工业、商贸和旅游等。根据一些中国学者进行的港口对经济影响的分析,每万吨吞吐量对国内生产总值(GDP)的贡献为110万元,创造就业岗位20个①。这些产业的发展会为当地人民提供更多的就业机会,就业问题的解决不仅能够激活地区经济的发展,也能在一定程度上提高当地人民的消费水平,从而成为拉动当地经济发展的新亮点。

(二)挑战

1. 沿江地区经济与航运基础十分薄弱

澜沧江—湄公河流域沿江地区是各国经济发展比较落后、人口密度较低的“贫困地区”,沿江岸线大多处于自然原始状态,腹地产业结构单一,主要以农业为主,对航运需求刺激有限。上游以山区河流为主,水流湍急,国际通航段中碍航的浅滩、礁石众多,水文条件十分复杂,航道升级改造工程资金需求量巨大。对外开放的14个港口码头基础设施建设比较薄弱,2011年“湄公河惨案”发生后,国际航运受到影响,很长时间处于停滞状态,运量增长有限。经济基础的薄弱导致国家财政投入十分有限,沿江支持保障体系薄弱,大部分航道处于无管理维护状态,保障资金没有稳定来源,给澜沧江—湄公河国际航运发展带来挑战。

2. 沿江部分国家政府治理能力与治理体系较为落后

在本文所论及的4国中,除中国和泰国政府政令统一、体制机制较为完整,老挝和缅甸政府的公共治理能力与服务体系较为落后。老挝方面,沿江地区没有设置独立的航运主管部门,基本上靠中央层级相关部门进行“隔空管理”,中央政府对国际航运的管理既没有完善的法律法规和规章制度,又没有足够的人力物力和管理手段,对沿江港口码头的基础设施建设、航运市场监管及船舶船员管理等方面的治理能力与资金投入十分有限。缅甸方面,国家政权不稳,中央政府、军队及少数民族地方武装管控国家领土,目前,澜沧江—湄公河国际航运缅甸段主要集中在缅北掸邦第四特区附近,主要由少数民族地方武装控制,中央政府无法管控,导致该地区非法走私、环境破坏等现象十分严重。4国达成的关于澜沧江—湄公河国际航运管理的协议与技术规则均无法在缅北第四特区落实。万崩港虽然具备航运基础条件、设施较为完备、由缅甸中央政府管理,但无足够的货源支撑;而万景港则处于自然状态,需要进行大规模基础设施建设及巨大的资金投入。对于船检规定、船员管理以及航行安全、市场规制等要求,在该地区基本上处于真空状态。

3. 沿江地区地缘政治形势比较复杂

东南亚具有显著的地缘优势,东临太平洋国际重要海运通道,西接印度洋及通往非洲和欧洲的要塞之地,湄公河流域更是拥有极其丰富的矿产、森林等自然资源。例如,缅甸有大量的铜、金、银矿和丰富的石油、天然气资源;老挝有储量达100亿吨的钾盐矿及森林资源等。因此,东南亚包括湄公河流域自近代以来便成为西方国家垂涎之地,如欧美国家和日本等很早便通过资金援助、基础设施建设、人员培养和机构设置等方式对东南亚包括湄公河国家进行政治意识形态渗透、战略通道的把控和自然资源开发。西方国家一直都在强烈关注湄公河国家,在老挝、缅甸和泰国国内政治高层及民间社会组织等方面都具有一定的影响力和渗透力。推动澜沧江—湄公河国际航运发展理论上属于关系到社会民生的低敏感领域,实际上,湄公河国家仍然受到“西方势力”的干扰与影响,4国在协议执行、资金投入和管理体制构建等方面屡屡出现具有“政治化”倾向的行为,这是不利于澜沧江—湄公河国际航运的健康发展的。

四、未来澜沧江—湄公河国际航运及港口发展趋势

(一)未来航运发展预测

目前,澜沧江—湄公河国际航运基础设施还十分薄弱,航道等级低,还有众多滩险未经治理,国际航运通航里程短,水运优势未能充分发挥。

首先,澜沧江—湄公河国际航运只在中国景洪港到泰国清盛港区间运营一些农副产品和日用百货等中泰两国间的贸易商品,且年货运量较小,约为30万~80万吨,货种以农副产品为主,其次为日用百货和轻工业产品等。

其次,澜沧江—湄公河二期航道整治已完成前期设计研究工作(推进中缅243号界碑到老挝琅勃拉邦航道港口的基础设施建设),下一步将进行实质航道整治,若完成此项工程,中国思茅到老挝琅勃拉邦将会达到可通航500吨级船舶的通航标准,通航条件将进一步得到改善,船舶大型化将得到进一步扩展。

再次,澜沧江—湄公河流域自然条件好,蕴藏着丰富的自然资源,未来随着流域国家社会经济的进一步发展,对自然资源的需求必将增强。

第四,流域各国虽然经济发展水平较低,但已处于快速发展的上升期,各国都在进行经济体制改革、调整产业结构和扩大对外开放,经济发展潜力较好。随着流域各国人民生活水平的逐步提高、对美好生活的向往日渐强烈,必将增加对航运旅游、休闲和娱乐等方面的支出,也将会进一步扩大对旅游航运的需求。

本文依据中国云南省交通运输厅(2012年)、 4国航联委(2015年)以及湄公河委员会(2015年)编制的中长期发展规划研究成果,结合该区域腹地经济社会发展现状及趋势、面临的机遇与挑战、该地区贸易发展趋势及航运基础现状,对未来澜沧江—湄公河通航段航运发展2025年和2035年业务量采用灰色线性多元回归分析法进行预测。

一是货运方面,本文基于中国云南省航务管理局与各国提供的数据(2007—2017年),结合航运发展基础现状及未来沿江经济发展趋势判断,利用灰色线性多元回归分析方法得出相关结论,建议持谨慎乐观态度。

到2025年,澜沧江—湄公河国际货运量预计将达到103.05万吨(见表4)。

到2035年,澜沧江—湄公河国际货运量预计将达到184.87万吨。

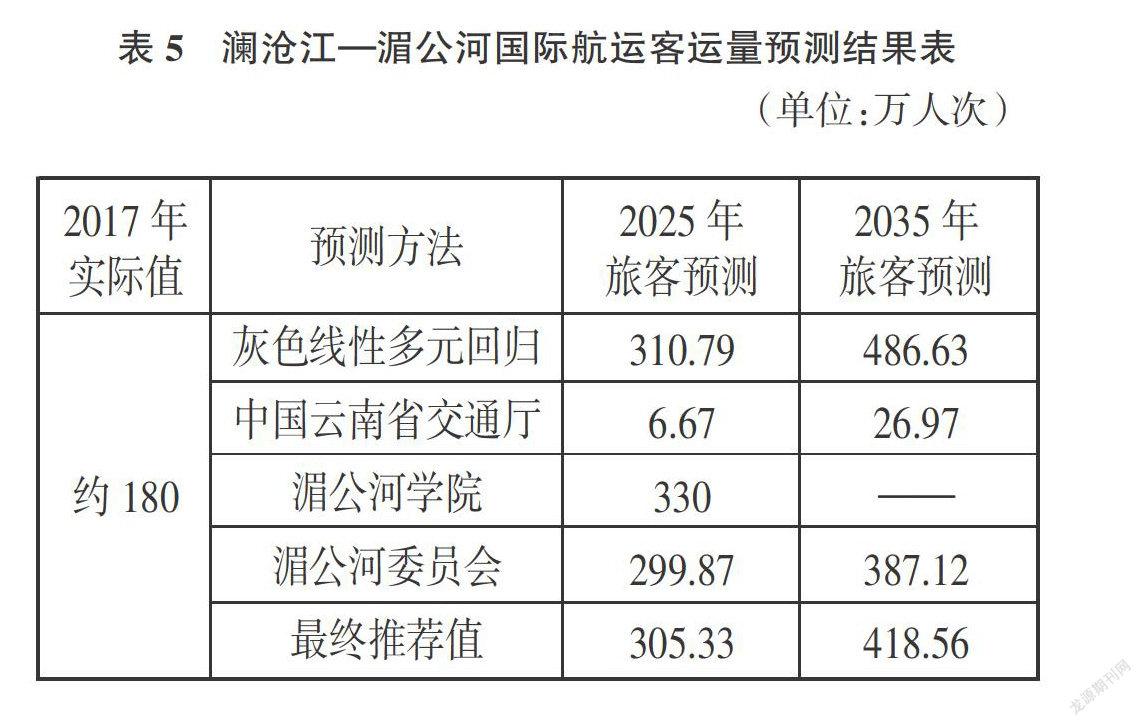

二是客运方面,本文基于中国云南省航务管理局与各国提供的数据(2007—2017年),结合航运发展基础现状及未来沿江经济发展趋势判断,利用灰色线性多元回归分析方法得出相关结论,建议持谨慎乐观态度。

到2025年,澜沧江—湄公河国际客运量预计将达到305.33万人次。

到2035年,澜沧江—湄公河国际客运量预计将达到418.56万人次(见表5)。

(二)未来4国港口发展趋势

老挝方面,老挝境内的沿江港口码头基础设施建设会继续保持现有水平,得以改善的几率很低,除非有外部资金投入。由于政府财政资金缺乏,未来无法投入资金改造澜沧江—湄公河上的本国基础设施。另外,目前大多数沿江老挝段货源主要通过公路运输到泰国清盛商务港下水,因为老挝境内会晒、孟莫港基础设施情况较差、清关效率较低,再加上公路建设与铁路大桥建设,公路运输便利性和效率大大提升,老挝境内货运量会进一步下降。据老挝公共工程与运输部估计,每天有85~100艘老挝籍船舶在运营,该数字每年以10艘的速度减少,这也进一步印证未来老挝沿江港口设施能力改造的动力与需求将维持现状,甚至会变得更差。

缅甸方面,中央政府管理的沿江港口码头的基础设施条件改善未来会得到政府资金与政策支持,将建设成为缅甸与中国的主要连接点。万崩港目前由缅甸中央政府管控,万景港目前实际上是由缅甸掸邦东部第四特区控制,不允许第三国人员、船只、车辆等进入。即使缅甸政府已决定开放万景港,但是,仍然需要與少数民族地方武装进行和平谈判。万崩港是按照标准化管理、由缅甸国营企业运营的(60%政府投资,40%私人投资),据缅甸交通运输部规划显示,未来万崩港和万景港将在交通运输部的管理下运行,缅甸政府将为万崩港和万景港的发展提供政策与资金支持,使之成为缅甸与中国之间的主要连接点。但是,万崩港位于少数民族聚集区附近,港口区域范围内未来存在安全性风险。

泰国方面,政府将进一步增强清盛港口的开发能力与生产能力,尤其是提升港口设施和航运服务能力,未来将在清盛、清孔等地区建设开发经济特区(SEZ),以便更好地发挥港口物流与贸易功能,增强区域经济发展实力。清盛新港是连接东西经济走廊(EWEC)与南北经济走廊(NSEC)的重要物流节点,自2012年清盛新港开始运营以来,港口进出口货物贸易量强劲增长,在澜沧江—湄公河国际航运发展中发挥重要积极作用,其港口物流节点地位随着货物与客运船舶数量的增加(尤其是来自上游)而得到强化。未来,泰国政府将不断加大资金投入建设地区经济特区(SEZ),充分发挥港口物流的高效性与便利性优势,促进地区经济社会发展。

中国方面,将进一步巩固加强澜沧江—湄公河沿江基础设施建设,联合周边国家共同提升国际航运便利化水平。在现有的通航与航运基础设施条件下进一步提升通航能力,改造景洪港与勐罕、关累港区配套基础设施,加强锚地与港区物流园区建设,提高客货集散能力,推动陆水联运,加快提高地区综合交通运输能力。联合老挝、缅甸和泰国共同推进澜沧江—湄公河国际航运便利化建设,构筑与上下游国家互联互通国际运输大通道。

注:本研究是2017年度“澜沧江—湄公河专项合作基金”资助项目之一。

(责任编辑:颜 洁)