中国明星真人秀节目“明星人设”塑造分析

张雅馨 安晨 阿迪来·艾麦提尼牙孜

摘 要:自2014年《奔跑吧兄弟》第一季进入中国以来,明星体验式真人秀在中国正式扎根,并生出了多种演变。与此同时,明星体验式真人秀也变成了明星塑造“人设”的最佳场景。2014年至今,时代不同,可以明显看出“明星人设”的内涵发生了重要变化,这其中不乏迎合市场需求和受众喜好的元素。而所谓的“人设”,其实也是新媒体营销下的产物,是艺人过度顺应消费主义,把自己的個性特征放大并进行自我的“奇观化演绎”,从而将自己打造成一件商品、一种文化符号,供观众以消费。观众从观看艺人演绎“人设”中得到新鲜感,获得娱乐。本质作为商品的“人设”其实也在反映着市场的需求,即观众对完美男性或女性的想象。

关键词:“明星人设”;明星体验式真人秀;“人设”塑造

中图分类号:G222 文献标志码:A 文章编号:1674-8883(2020)02-0010-04

基金项目:本论文为国家级大学生创新创业训练计划支持项目“中国明星真人秀节目中的‘明星人设’塑造研究”成果,项目编号:2019101410701010030

一、引言

“明星”一词的概念界定最初主要集中在娱乐圈内,以演员、歌手为主要阵营。随着近年来娱乐产业的不断发展以及大众认知的变化,“明星”的概念早已外扩到在各自领域内取得优秀的成绩,并且有着极高人气的群体当中,因而在这个概念上,明星的范围不断扩大。 而“真人秀”则来自英语的“Show”,即在一定的节目预定目标引导下,按照一定活动或游戏规则在真实的生活场景中所进行相关活动的呈现。

“明星真人秀”则是前面两个概念的集合,指明星在特定的场景中进行一系列活动。

自从2014年浙江卫视引进韩国综艺节目《Running Man》之后,《奔跑吧兄弟》开启了中国明星真人秀的新时代,其他卫视纷纷效仿。我国明星真人秀节目百花齐放,至今仍旧占据重要的市场份额。随着时间的变化,其节目内容也不断发展,随之发生改变的,是参与节目的嘉宾明星的“人设”变化。

2014年热映的明星真人秀节目主要分为两条支线,《奔跑吧兄弟》《极速前进》《两天一夜》等多以竞技类为主,参与其中的男明星喜欢以“勇敢”“阳刚”“聪明”作为自己的标签,而女明星也会以“女汉子”“学霸”作为自己的特征。另一条支线则是《爸爸去哪儿》《花儿与少年》《花样爷爷》《两天一夜》等,其是以户外体验旅行为主,其中的男明星更偏好形象是“负责任”“温柔细心”“有担当”,而观众对女明星的要求则是“善解人意”“知性”。

2018年,慢综艺成为明星真人秀中一支不可忽视的力量,以《向往的生活》为代表的慢综艺成为综艺的黑马。有趣的是,明星的“人设”发生了明显的变化,男明星似乎在弱化“强壮”“有力”的特征,转而打造“好男人”的人设,“会做饭”“踏实肯干”“情商高”“好老公”等已经成了必备的标签。而女明星的形象已经由最开始的传统女性形象变成了“拥有完美爱情”“美丽与智慧并存”的容颜不老的妈妈。

笔者认为,这其中的变化反映着娱乐市场对明星形象需求的变化,以及受众心中理想形象的转型。

人们对女性的要求不再是温婉柔顺,而多了既保持美丽的同时又要有智慧与能力,理想的男性形象不仅需要责任担当,还需要顾家、温柔。这些“明星人设”的转变其实是现今受众对理想形象的期待。但是,大量的同质化“人设”打造使得明星形象扁平化、符号化,看似具有差异性的“人设”其实是文化工业产业下“伪个性化”的表现。大众媒介通过虚拟符号的设立,让受众处于巨大的虚幻之下,误以为完美“人设”就是明星本身的样子,导致其沉浸在拟态环境之中,难以有独立、理性的思考。

本研究以2014年以来具有代表性的明星真人秀为研究样本,考察2014年至今“明星人设”的变化。研究目的之一在于通过对明星真人秀中赋予明星的种种“人设”标签进行具象解读,了解不同“人设”标签流行的原因及背景。目的之二在于将受众按性别加以区分,分别分析在女明星和男明星“人设”标签背后男女受众对理想形象不同的心理追求及变化。

研究问题1:明星真人秀当中,明星更偏爱塑造怎样的人设?

研究问题2:男女明星人设塑造有何不同?

二、文献综述

(一)明星人设的本质:消费社会的符号消费

理查德·戴尔和埃德加·莫兰将明星看作一种商品,而观众则是消费者。鲍德里亚指出,消费社会里,人们消费的更多是符号层面而不是物质层面。商品在消费之前,它们是一定的符号状态,物品的价值是由符号确定起来的。也就是说,当我们观看明星的时候,我们看的并不是明星个人,而是符号赋予他们的差异性,这种差异性可以满足不同观众的需求,吸引他们的注意力。

但是很多时候,这种差异都是虚拟的,不真实的,是被建构出来的。单薄的符号使人们陷入了一个庞大的审美幻想,我们在幻觉中形成幻化了的非实在的虚幻形象。明星的“人设”符号统领了我们的真实感受,我们也把这种幻想当作自己的真实需求去追赶。[1]例如,某些恋爱真人秀当中呈现出的完美爱情,其实很多时候是被剪辑和建构出来的,如果受众将这种美好爱情幻想放到生活当中当作真实去追求,那么必然会造成现实生活的认识不协调,进而导致日常生活的错乱。

(二)用户消费心理:使用与满足

桑德沃斯认为,“‘粉丝’与他们所喜欢的对象之间是一种‘自恋性自我映射’,所以对象是‘粉丝’的自我延伸”。“粉丝”会积极寻找他们与偶像间的共通点,还原自己体貌特征、个人经历、价值信仰等投射到偶像身上。同样,观众在观看真人秀节目时,通过凝视嘉宾,无形之中树立出自己的期望目标与理想参考,处于一种“认同式依恋”。现实中受制于种种因素无法达成的愿望,通过对明星的期待和观看得到满足。[2]例如,当今社会大部分女性追求自我解放与人格独立,因此在各种亲子真人秀节目中,受众更偏好既可以在事业上有所成就,又可以在家庭中做一个坚强勇敢的好妈妈的“人设”。性别议题一直是当今社会的敏感话题,男女之间的不平等与歧视问题时有发生。因此,女性观众会幻想温柔细致的男性伴侣,顺理成章,“会做饭”“顾家”“好爸爸”人设顺势而生。

而心理接近性也逐渐成为“人设”形象的主要趋势。当下的明星人设是在重复消费平民、情感、专业3个重要元素且保障消费情感递增的商业模式。“接地气”有利于拉近明星和普通人的距离,让普通人感觉到自己和明星之间的界限被打破,自己和明星之间可以有许许多多的共通点。在过去,明星在普通人面前是高高在上的,后者对前者只能采取仰望的态度,现在的综艺节目通过对明星的“祛魅”,可以使观众获得自我满足和自信的建构。在《奔跑吧兄弟》第一季中,杨颖的“人设”是“女神”,张蓝心、唐艺昕等女星的出场也被冠以“惊艳”“霸气”等词汇,可以明显看出,这个时候对女明星的塑造还是美的典范和象征。而到了2019年《我家那闺女》中,傅园慧的“直率”“耿直”,吴昕“养生女孩”等和普通女孩更贴近的“人设”塑造明显更得人心。

(三)明星“人设”变化过程:前台后台界限内爆

依据戈夫曼的《日常生活中的自我表现》中前台后台理论,人们为了表演会区分前台后台。前台是让观众看到并从中得到特定意义的表演场合,人们呈现的是能被他人和社会所接触的形象。后台是相对于前台而言的,是为前台表演做准备,掩饰在前台不能表演的东西的场合,人们会把他人和社会不能或难以接受的形象隐匿在后台。[3]而网络时代,前台后台的界限其实处于一种消弭的状态,明星们往往通过对后台的暴露满足受众的窥私欲,从舞台场景变换到家庭私人场景,这对受众而言无疑是极具兴趣的。最初的《爸爸去哪儿》《奔跑吧兄弟》等真人秀还将体验场所设置在游乐场或者是野外旅游,但是不久后的《妈妈是超人》《我家那小子》等直接将拍摄场景设置在了明星的家中。观众可以肆意窥视明星的住房、居家的状态和人际交流的方式,当看到和自己“同款”公仔或是衣服时,准社会关系被拉进,媒体等同发生效用,观众更加沉浸其中,难以自拔。

三、研究方法

本文对2014年起所有具有代表性的明星真人秀节目中的“明星人设”进行内容分析。

(一)研究群体与研究样本

本研究根据明星真人秀节目的内容及主题,把2014年至今的明星真人秀节目进行了分类,具体类目包含:户外竞技类、情感观察类、生活服务纪实类、自助旅行类、恋爱实境类、军旅纪实类、野外探险类,并分别选取了典型综艺代表节目进行观看和数据统计。选取节目包括:《奔跑吧兄弟第一季》(2014)《极限挑战第一季》(2015)《极限挑战第三季》(2017)《我家那闺女》(2019)《向往的生活第二季》(2018)《花儿与少年第一季》(2014)《花儿与少年第二季》(2015)《我们相爱吧第三季》(2017)《真正男子汉第一季》(2015)《美味猎手》(2018)。

通过随机抽样在每档节目中抽取2~4期进行观看,统计每一期节目分配给不同嘉宾以凸显“人设”的时段及时长、该时段表现的内容、屏幕上出现的字幕、观众(通过弹幕呈现)以及嘉宾之间互相的评价,提取出关键词以及凸显出来的“明星人设”。

(二)编码类目

本研究的目的是考察视频中的“明星人设”凸显情况,分析单位是视频中的“人设”凸显场景。

分析单位1:明星真人秀视频

访问类数据:视频的点击量、评论量、点赞量、评分(以豆瓣为准),这4项均记为编码当日的实际值。

视频时长:记为一期明星真人秀节目的全部时长,以秒为单位。

凸显时长:一段能够独立概括出一个具体情节并能表现出一定明星人设的时间段,以秒为单位。

分析单位2:明星真人秀中的明星嘉宾

数量:记为可观察到的每一期实际参与真人秀节目的明星数量,并且对每个明星进行单独编码。

身份:(1)演员;(2)歌手;(3)主持人;(4)运动员;(5)网络红人;(6)演员+歌手

性别:(1)男;(2)女

年龄:(1)20岁以下;(2)20~30岁;(3)30~40岁;(4)40~50岁;(5)50~60岁;(6)60岁以上

“人设”表现手段:(1)节目组字幕提示;(2)镜头内容表现;(3)嘉宾互评;(4)其他

节目播出时间:(1)2014年;(2)2015年;(3)2016年;(4)2017年;(5)2018年;(6)2019年

(三)编码间可信度

编码员在重点分析完自己分配到的节目后,随机抽取其他编码员表格里所呈现的5~10个不等的时段进行观看分析,编码间可靠性在Cohen’s Kappa算法下为α=.88。

四、研究结果

研究共抽取8档综艺24期节目,涵盖55名明星,播出时间区间为2014-2019年。其中,男性明星占比多于女性嘉宾,男性32人,占58%,女性明星23人,占42%。20~30岁、30~40岁的明星最受青睐,各占据40%,但是,40岁以上的明星人数则断崖式下降,仅占据20%,50岁以上的明星更是只有7.2%。明星身份当中,演员占据了绝对的主力,70%的明星嘉宾都有演员背景,其次是歌手和主持人,分别占据12.5%和10.7%,其余职业则只有运动员(5.4%)和“网红”(1.8%)。可见,目前中国媒介视域内,人们对“明星”的概念认知来源最多的还是演员。

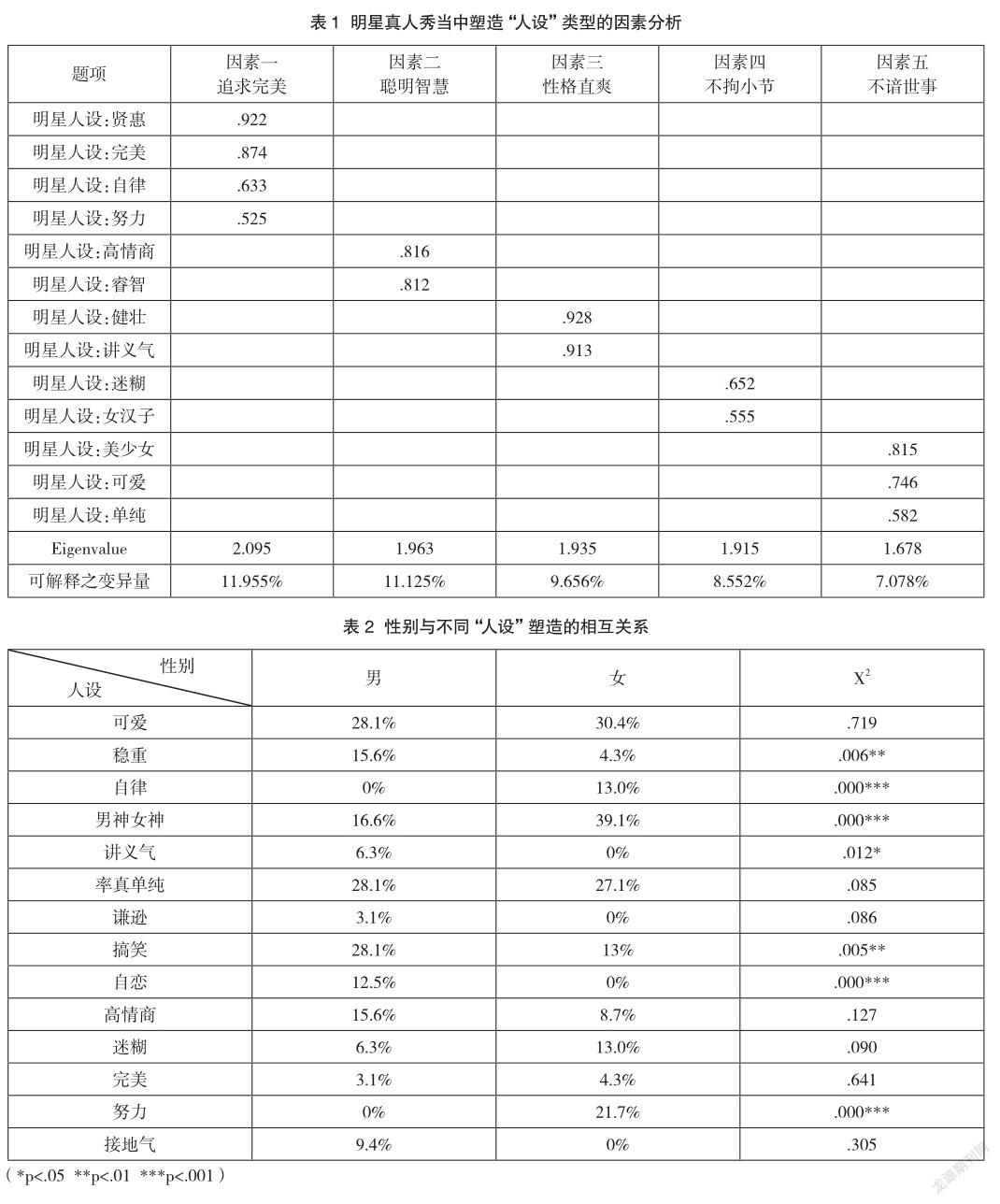

研究问题1:考察真人秀当中明星更偏好塑造怎样的人设。收集数据时,通过画面内容表现和屏幕文字、嘉宾互相评价等方式提取出21个“人设”關键词。本研究通过分析一组因子,归纳明星人设类型。该因子分析KMO=0.776,有进行因子分析的必要,研究归纳出5个因素,可以解释48.366%的变量。5个因素分别为追求完美、聪明智慧、性格直爽、不拘小节、不谙世事。而通过对具体人设的数量统计可以看出,树立次数最多的人设是可爱(28.6%),也就是说,1/4的真人秀嘉宾都打造了可爱“人设”,紧随其后的是单纯(26.8%)和男神女神(26.8%),再次是搞笑(21.4%)、高情商(12.5%)、暖男(10.7%)、睿智(10.7%)等。

可以看出,25%以上的明星都试图打造可爱、单纯、男神女神的人设,1/5的明星喜欢突出自己的搞笑特质。这说明,明星真人秀当中,明星呈现出的“人设”具有一定的同质化倾向,并且有规律可循。

研究问题2:考察男女明星塑造的人设是否有明显不同。针对这个问题,运用卡方分析明星性别与塑造的“人设”之间的关系。结果显示,除去“暖男”“女汉子”“美少女”“健壮”等极具性别特征的词,“稳重”“自律”“男神女神”“搞笑” “自恋”“努力”等词汇均与性别具有显著关系。可以看出,在“人设”塑造上,女性嘉宾较男性嘉宾更多地体现了“自律”“努力”“女神”等比较具有积极意义的标签,在之前因子分析的过程中。这些都可被看作 “追求完美”的体现,尤其是“自律”“努力”,体现这两点的男性嘉宾数量为零;而“搞笑”“自恋”“稳重”这些“人设”标签则更多为男性嘉宾所塑造,突出其幽默自嘲、睿智温柔的一面。

值得关注的是,像“可爱”“单纯率真”等原本具有女性化色彩的人物设定,现在并没有明确的男女分别,塑造此类“人设”的男性嘉宾和女性嘉宾的数量近乎一致。

五、研究结论

通过对抽样选择出的24个视频进行分析可以得知,电视节目对明星的剪辑并不是随意的,看似完整本真还原明星生活的真人秀其实每一个镜头都蕴含了想要塑造的特定形象。通过对研究问题1的分析,明星更偏爱的不谙世事的“人设”类型其实也是现实生活中受众的喜好。在结构性压力加大、社会阶层分化明显的现实环境下,受众喜欢的不再是高高在上只能仰视的明星,而是更加青睐看起来单纯直率、没有攻击力的明星艺人,这样的单纯可爱形象一定程度上满足了受众收看电视节目时候求得放松休闲的需求。并且例如“迷糊”“女汉子”等十分接地气的“人设”也得到了广泛的使用。原因在于,这样的人设可以拉近明星与受众的心理距离,强化“准社会关系”,让受众感到他们与明星的界限得到消弭,更像是朋友间的互动观察。通过设定没有攻击力的人物形象,包括通过镜头让受众发现自己和明星拥有同款产品,都是为了满足受众的心理需要,让他们获得自我认同的建构。

而男女嘉宾“人设”设置的差异性可以在一定程度上反映出当今社会对女性和男性的不同要求。传统观念中,女性应该温柔、贤惠、懂得持家,但是在节目分析中,只有一位女嘉宾体现了“贤惠”一词,而“自律”“努力”这样的词语几乎全部集中在女性身上。这也可以说明,当今时代,人们认为有吸引力的女性应该是独立自主,有能力努力生活的形象,而不再是传统意义上的能够相夫教子、勤俭持家的贤妻良母形象。

对于男性嘉宾而言,“搞笑”“自恋”是他们的专属。除此之外,“暖男”“睿智”“稳重”也是男嘉宾的主要“人设”(占比均在10%以上)。这也从侧面反映,当今社会,尤其是女性观众占大多数的综艺节目,受众(尤其是女性)对男性的要求是体贴温柔且有幽默感,“会做饭”“爱干净”是加分项。传统男性的特质例如“讲义气”只占男性“人设”比例的3.6%,健壮只占5.4%,这更是体现女性心目中理想伴侣的形象变化。依照马斯洛需求理论,目前,女性通过自己的努力实现自立自强,在经济上无须依托男性的扶持,能够满足生存需要,社会治安稳定,法制健全,不用担心人身安全问题。因而,女性对男性的需求已经不再是强势健壮等具有劳动感的形象,转而寻求精神层面的尊重与关心。

六、研究局限与未来展望

本研究亦有不足之处。第一是样本问题,虽然我们择取典型明星真人秀收看了24期节目,但是明星真人秀节目本身细分类型多,且自2014年起呈现井喷式增长态势,数目十分庞大,因此样本的选择具有困难性,很难囊括所有类型的明星真人秀节目。参加明星真人秀节目的明星嘉宾不计其数,56个明星嘉宾也很难代表所有的“人设”类型,难免有缺漏不全。

第二,研究仅仅分析塑造相应“人设”的明星占比情况,但是并没有指明节目对“明星人设”塑造的力度,也就是没有对体现不同“人设”的节目片段占总时长的百分比进行具体统计。时长百分比可以更好地体现节目对相应“人设”的重视程度,从而体现一个时间段内传媒市场对特定明星形象的需求,这一点在后续研究中会进行具体分析。

第三,本研究只笼统地统计了所观看的每一期明星真人秀节目的点击量、点赞量、评论量和评分,没有具体就观众评论的内容和相应“人设”出现时段弹幕的内容进行分词统计。因此,本研究缺少对观众情感向度的直接分析,无法得知观众对明星真人秀节目中设定出的不同“人设”标签具体感受为何,也就无法就传媒青睐的明星“人设”与观众对各类“人设”的喜好进行有说服性的关联说明,这在后续研究中需要进一步完善编码。

第四,本研究对2014至今的人设标签进行了具象解读,但没有细化分析拍摄手法及人物造型设计对明星“人设”建构的影响。真人秀中镜头语言的使用很大程度上影响角色的塑造。在后期研究中,应通过画面内容、拍摄手法、景别、环境和人物造型、光线与色调、声音以及后期剪辑等角度,对中国明星真人秀中的“明星人设”建构影响进行分析,从而让读者了解娱乐市场根据受众需求在真人秀中塑造并强化广受欢迎的“明星人设”的具体手段和方式。

七、结语

对于明星来说,真人秀是其建构“人设”的一个绝佳平台,而真人秀的剪辑以及对明星的形象展示也都是有其特定的目的。明星作为一种商品,真人秀作为大众工业的表现形式,均是为了市场效益服务,受众是其最终消费者,“人设”的塑造随着受众的偏好逐渐发生微妙改变。

参考文献:

[1] 范晓青.人设崩塌的傳播学解读[J].今传媒,2018(03):49-50.

[2] 罗帆帆.明星人设营销策略分析[J].江苏商论,2018(04):28-30.

[3] 戈夫曼.日常生活中的自我呈现[M].北京大学出版社,2018:36-38.

作者简介:张雅馨(1998—),女,四川南充人,本科在读。

安晨(1997—),女,吉林长春人,本科在读。

阿迪来·艾麦提尼牙孜(1996—),女,新疆喀什人,本科在读。