新课标高中人文地理概念解析的思维导向

许树辉 李玉钧 陈炎林

摘 要:人文地理概念在新课标高中地理必修2的教学中具有重要地位。文章在对人文地理概念进行文献梳理的基础上,以湘教版高中地理必修2为例,提出新课标高中人文地理概念解析的四种思维即系统思维、综合思维、尺度思维、素养思维,四个维度即时空维度、结构维度、发展维度、实践维度,同时,提出以地理概念为出发点、遵循学生成长进阶规律、借助真实情境、现代信息技术、实践研学五大概念教学建议。

关键词:人文地理概念;高中地理新课标;思维导向;教学建议

地理概念是地理学科知识的基石[1],是对地理事物和现象本质属性的抽象概括,是地理知识体系构成的最基本要素[2]。地理推理与判断、地理规律的建立、地理思想方法的形成都离不开地理概念[3]。地理概念是理解和掌握地理基本原理、分析地理特征、总结地理规律的关键[4]。与此同时,地理概念还是地理学科核心素养的重要表现[5]和有效表达[6]。因此,在高中地理教学中如何让学生科学、准确和系统地掌握地理概念,是新课标背景下地理教师的首要任务和重要使命。基于此,本文以新版湘教版高中地理必修2为例,尝试对新课标高中人文地理概念进行提炼、解析,提出新课标地理概念解析的思维导向,为中学地理学科思维培养和地理课堂教学改革提供理论指导和实践参考。

一、人文地理概念梳理

纵观各国地理课程标准和学者的研究文献,出现过诸如人地关系、人文系统、人类活动、空间、空间相互作用、时间、全球化、区域、地方、区位、位置、分布、地理过程、地理环境、演变、可持续发展、地理信息技术等地理概念。从CNKI期刊网国内外人文地理概念出现的频率排序看,空间、人地关系、区域、地理环境、尺度、地方、系统(人文系统)、分布、位置、地理过程、可持续发展、全球化、区位、人类活动、地理信息技术等概念出现的频率靠前,应纳入人文地理概念队列。如出现频率最高的“空间”概念,有学者认为地球上的地理事物都存在于一定的地理空间,“如果搬走了空间就等于搬走了地理学大厦的基石” [7]。

与2017版高中地理课程标准相对应,在新版的湘教版高中地理必修2内容编排上安排了人口与地理环境、城镇与乡村、产业区位选择、区域发展战略、人地关系与可持续发展等,分别提到了人类活动(如人口分布、人口迁移、城镇化)、人地关系(如区域资源环境承载力、人口合理容量)、空间分布(如城镇空间、乡村空间)、区位选择(如工业、农业、服务业、交通运输)、全球与地方尺度(如区域发展、国家发展战略、国家海洋权益、海洋发展战略、领土主权)、自然-人文系统(如城乡景观)、地理过程(如城镇化、区域发展)、地理环境、可持续发展、地理信息技术等地理概念。

二、人文地理概念解析的思维导向

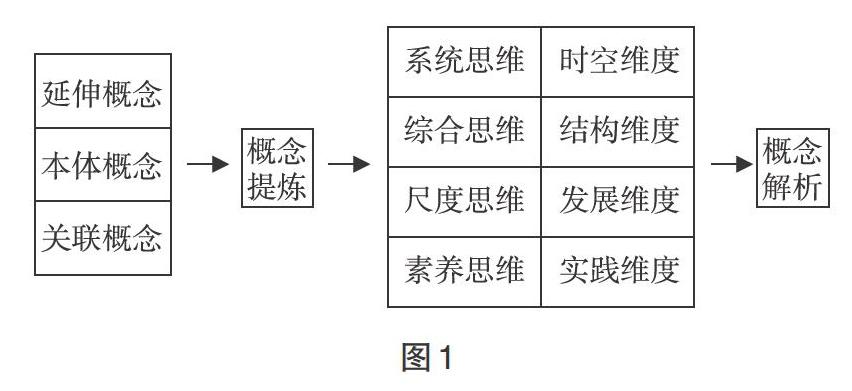

基于本体概念、延伸和关联概念以及三者之间的耦合叠加,形成复杂的人文地理概念群。因此,新课标高中地理必修2概念解析,涉及两个步骤(图1):一是要对复杂的人文地理概念群进行梳理、提炼,厘清哪些是本体概念、延伸概念和关联概念,以本体概念为出发点进行概念解析;二是要精确、科学地对人文地理概念进行解析,需要充分利用地理学科思维和相关方法论,这又涉及四种思维(系统思维、综合思维、尺度思维、素养思维)和四个维度(时空维度、结构维度、发展维度、实践维度)。

1.整体把握,建立人文地理概念解析的系统思维

人地关系是地理学的基础。人对地、地對人、人与地、人地互动关联过程中所产生的人口、聚落、产业、区域等概念,共同形成了人文地理概念群,具有整体性,需从整体上系统地梳理概念的丰富内涵,建立起人文地理概念的系统—整体观念。如湘教版高中地理必修2第一章“人口与地理环境”,需要通过人口分布、人口迁移、人口结构、人口容量等概念阐释,来理解人类活动、人地关系、空间等人文地理概念。而要充分理解或解析这些概念的内涵,需从数量、质量、格局、形态等多方面进行分析,系统掌握概念的丰富内涵。

2.综合关联,建立人文地理概念解析的综合思维

综合性是地理学的三大学科特性之一。地理概念具有综合性。对人文地理概念内涵的理解和解析,需要从自然、社会经济等方面进行综合分析,建立起人文地理概念解析的综合思维。如对人口分布、人口迁移概念的理解,要弄清楚人口分布和人口迁移的背后原因,就会考虑到自然、社会、经济等影响因素的综合作用及其效果;而区域人口问题,需要将区域资源环境承载力、人口合理容量与人口分布、人口迁移等概念联系起来,综合考虑自然、社会经济、历史和政治等因素进行分析。

3.精选比例,构建人文地理概念解析的尺度思维

地理概念不仅存在着同一尺度下的空间水平差异,而且还存在宏观、中观、微观尺度上的差异。在宏观尺度上的概念认知,并不一定适用于微观尺度,同理,在微观尺度上的概念表述,也并不一定适用于宏观尺度。因此,对地理概念内涵的理解与解析,需要事先确定好尺度问题。如对城镇、工业区、农业地域等概念的空间形态的表述,需要与特定的尺度相对应。在小比例尺地图上,其空间形态为点状结构;而在大比例尺上,则呈现出面域结构。

4.时空叠加,构建人文地理概念解析的时空维度

地理事象是某个时段在特定空间发生的,具有空间属性和时间维度。空间是地理概念之一。时、空维度的结合和叠加效应,是科学、准确表述地理概念的重要表现。如交通运输条件存在沿海与内陆、平原与山区等空间差异,也存在水运时代、陆运时代、现代化综合交通时代等时间上的差异,对交通运输(方式、布局)概念的理解,同样需要与特定时空相联系。

5.结构分析,构建人文地理概念解析的结构—等级维度

结构主义分析是地理学的重要方法论。地理概念的结构解析既含水平意义上的构成比重解析,又含纵向意义的等级属性解析,表现为概念内涵的结构—等级维度。如根据人口分布、人口结构概念既可以从自然结构、社会结构、经济结构等水平构成上进行理解,也可以从特大城市、大城市、中等城市、小城市等纵向等级去解析;人口迁移概念有农业—工业—服务业、乡村—城镇、发达国家(或地区)—发展中国家等水平结构维度的解析,也可以结合大城市、中等城市、小城市等等级结构进行思考。

6.交叉融合,构建人文地理概念解析的发展维度

地理学具有交叉关联属性,文化地理、人口地理、聚落地理、经济地理等诸多人文地理学分支学科,正是地理学与相邻学科交叉关联甚至融合的结果。人文地理学的交叉关联以及融合属性,衍生或派生出许多人文地理概念,具有发展性。如将经济地理的三个重要概念——农业(第一产业)、工业(第二产业)、服务业(第三产业)放到一起,因其关联自然就衍生和派生出诸如产业结构、产业转型、产业升级等概念;又如,城镇化是城市地理的重要概念,工业化是工业地理的重要概念,两者的交叉关联,即衍生出超前城镇化、滞后城镇化、产城融合、职住平衡、三生空间等概念。

7.联系实际,构建人文地理概念解析的实践维度

社会实践性是地理学的三大特征之一。受快速发展的社会经济和科学技术的影响,人文地理学在经济建设和社会发展中的作用愈加明显和重要,并在指导经济实践和服务社会发展过程中,人文地理概念内涵、知识体系得到丰富和完善。如农业区位、工业区位和服务业区位概念是指导城乡产业布局、产业结构调整的重要依据,是城乡发展与区域战略布局的重要基础,需要顺应全球趋势、国家需要,即立足实际。

8.关注素养,建立人文地理概念解析的人地协调观

当前,地理教育教学理念已由“双基”“三维”走向“核心素养”时代。人文地理是高中地理课程体系中的重要组成部分,在学生地理核心素养的培养中发挥着重要作用,需从区域认知、综合思维、地理实践力等方面,充分挖掘概念所蕴含的人地协调观,培养学生地理核心素养。如在解析人口分布、人口迁移、人口结构、人口容量等人口概念时,需让学生明白“人”是人地关系研究中最核心的因素,人口需与环境容量、资源环境承载力相适应,遵循可持续发展理念、绿色发展理念。

三、人文地理概念教学建议

地理概念教学对于中学生理解地理事物和现象的成因、掌握地理规律、提高逻辑思维和解决地理实际问题具有重要的意义[8]。关于地理概念教学,虽然国内学者给出了不少建议[9]。但基于人文地理概念解析的“四种思维”和“四个维度”,笔者认为在高中地理必修2人文地理概念教学中,必须注意以下方面。

1.以人文地理概念为出发点,精心设计和组织课堂教学

高中地理教师应准确把握人文地理概念的内涵和外延,通过组织和引导学生对人文地理概念的本体概念、外延概念和关联概念进行系统梳理,利用概念结构图(或思维导图),将人文地理本体概念、外延概念和关联概念串联起来,构建起人文地理概念体系或概念群。通过人文地理概念体系或概念群结构图示的绘制,引导学生将知识碎片体系化,形成完整的、系统化的人文地理知识体系,并在概念体系的整合与解构中,重新认知、理解、阐析和丰富人文地理概念。在教学设计和课堂组织上,需要高中地理教师抓住人文地理概念这一根本,从概念本意、延伸和关联出发,进行课堂教学设计和教案准备,并以此逻辑有序组织课堂教学。通过课堂上对人文地理概念的解析,让学生在头脑中构建起人文地理概念体系,形成人文地理概念结构图,进而促进学生理解地理原理、探究地理规律,分析地理成因、形成机理和地理过程,甚至提升地理预测能力。

2.遵循学生身心成长规律,在学习进阶中认知、解析和丰富概念

人的认知能力和认知水平的发展过程是伴随年龄成长呈现出由低阶向高阶迈进的过程。人文地理概念教学,应充分重视并遵循学生身心成长规律,科学设计教学方法。这需要地理教师考虑学生的实际年龄特征、学生认知水平差异,了解并掌握学情,根据学生年龄差异和水平层级将人文地理概念进行简单或复杂、形象或抽象、单一或综合等内涵剥离,以学习进阶为指导,遵循由浅入深、循序渐进的原则。这需要高中教师利用人文地理概念主线,将初中地理和高中地理、自然地理和人文地理的相同概念(或同类概念)串联起来,厘清同一概念在初中阶段、高中阶段的基本含义、内涵表述,辨识同一概念不同认知水平阶段的内涵意义及其关联特性,形成人文地理概念的纵向衔接和深度解析,让学生顺应身心成长规律,在学习进阶中,逐步清晰认知、理解和丰富概念。

3.借助真实情境,在案例剖析与研讨过程中认知、解析和丰富概念

在新课标中,真实情境创设极为重要。同样,高中地理概念解释,也极其需要情境教学。从教师角度上讲,需要将真实情境融入地理概念教学中,尤其是在新课导入环节,从真实情境开始、从刚发生的地理事象开始,通过真实案例的剖析与研讨,将人文地理概念融入真实案例之中,在案例分析与研讨过程中认知、解析和丰富概念;需要教师在利用好教材素材的同时,具备敏锐的素材捕捉能力、辨识能力,并及时将最新的真实案例与人文地理概念进行联系,通过真实素材的深入挖掘和情境的创设,引导学生进行真实案例的剖析,探究现象背后的地理概念、原理和规律,达到认知、解析和运用概念的教学目标。

4.借助现代信息技术,活化人文地理概念教学

当前,现代信息技术和3S技术手段,为教学提供了许多以前无法实现的图像、动画和场景,将这些现代图像技术、动画手段和模拟场景引入地理课堂,进行地理概念教学,势必会化抽象为具体、化静态为动态,让枯燥的文字变成图像、动画和场景,对于学生理解抽象的人文地理概念具有不可替代的作用。因此,高中地理教师应善于发现、收集或挖掘与人文地理概念相关联的图像、动画和场景,建立人文地理概念信息资源库。通过现代信息技术的运用与开发,利用现代图像、动画效果和模拟场景引导学生学习、理解地理概念,让概念教学“活”起来,应是信息化时代教师进行地理概念教学的必备技能。

5.知行合一,在实践中渗透人文地理核心概念

关注社会经济发展和身边地理现象,培养具有地理实践力和家国情怀的地理人,是地理教育工作者的重大使命。這要求地理教师将课堂教学与野外研学进行有机对接,将理论与实践结合,走出课堂、走向田野,围绕区域社会经济发展的热点问题、难点问题,开展社会调查,在社会调查与实践过程中、在田野调查中、在知行合一中认知、理解和发展人文地理概念。这需要教师具备一定的地理实践组织能力和野外生存技能,需要学校建立相对稳定的地理研学实践基地,建立起围绕地理概念的专题考察线路,以及与之相对应的从实地考察,到现象描述,再到地理概念,直至原理、规律和机理分析的体系化内容安排。

参考文献:

[1]陈实,张志平.地理概念教学的再认识[J].地理教育,2009(03):63-64.

[2]孙海平.地理概念获得的几种策略[J].地理教学,2012 (20):54-56.

[3]肖金花.迷思概念对地理学·教·考的影响——一道地理中考题引发的思考[J].地理教育,2018(11):38-40.

[4]林霞.例谈地理基本概念的有效复习[J].地理教育,2014(Z1):67-68.

[5]蔡运龙.当代地理学的关键概念和研究核心[J].课程·教材·教法,2015,35(11):108-112.

[6]曾早早,何妮妮.运用核心概念培养地理学科核心素养[J].中学地理教学参考, 2015(19):10-13.

[7]张永利.基于地理核心素养的概念教学策略探讨-以高中地理“褶皱”为例[J].地理教学,2018(23):19-21.

[8]蒋亚琴.他山之石,可以攻玉——“跨学科”学习地理概念[J].地理教育,2014(10):51-52.

[9]梁娇祝,李琳.汉字字源法解读地理概念初探[J].地理教育,2019(10):7-9.