多彩生活,趣味百科

世界之大,总是千奇百怪;生活之趣,总是多姿多彩。平凡的生命千篇一律,五味的生活拥有秘密。生活的百科,科学的百科,为你解决生活中的小麻烦、小疑问。让我们用心观察生活,留意生活中的细节。其实,生活小百科就在我们身边。

“一见钟情”有哪些科学道理

自古以来,人们对一见钟情的爱情尤为向往,但究竟为何两人初见就能“一眼万年”呢?

首先,气味和声音是一见钟情的原因之一。研究发现,气味和声音在第一印象的形成中发挥了重要作用,这是人类进化过程中避免极端近亲繁殖的需要,在寻找伴侣时,对方的气味一定要不同于自己。另外,人们需要靠声音来判断对方的情绪状态以及谁更强势。

其次,“颜值”是两人相爱的重要因素。在相见的最初,并不存在“爱”的感觉或者激情,所谓“一见钟情”,倒是与外表上的吸引力存在极大关联。

最后,当一个人坠入爱河时,文学家喻之为“被丘比特之箭射中”。其实,所谓的“丘比特之箭”实质上就是人体内的“爱情物质”,又被称为“恋爱兴奋剂”。众所周知,人们体内会分泌很多物质来应对日常的生理以及心理需求,人们一见钟情的瞬间,体内分泌的物质会有所变化,其中苯乙胺最为突出,它是神经系统中的兴奋物质,一旦遇到所爱慕的人时,体内此种特质就会起作用,对方一个动人的微笑呈现于脸上,一种晕眩感便可突如其来。

此外,有生理学研究表明,人脑中和爱情相关的区域主要有3块,一块是腹侧被盖区,一块是伏隔核,还有一块是尾状核。人脑中存在一条“爱情生产线”:当我们与迷人的TA相遇,腹侧被盖区大量分泌多巴胺,高浓度多巴胺让人感到极度快乐,甚至心醉神迷。这条美妙的神经信息会经过下丘脑传递给伏隔核针,并用多巴胺和血清素、催产素进行调制,写入尾状核。一见钟情一旦被写入尾状核便很难消除,这就理解了为何一见钟情的回忆总让人难忘。

保温杯里应该泡点啥

我们的保温杯里究竟应该泡什么?枸杞真的有那么神奇的功效吗?除了枸杞,水杯里还能泡什么?

代茶饮大概可以分为三大系列:花朵系列、草叶系列以及果壳系列。

花朵:这个类别毋庸置疑,是各种水杯的好伴侣,常见的有玫瑰花、桂花、茉莉花、牡丹花、金银花、栀子花、各种菊花等。

草叶:草叶类较常见的有薄荷、荷叶、柠檬草、蒲公英等。薄荷性凉,可以发散风热、清咽利喉、疏肝解郁和止痒。相信大家接触薄荷最多时是在嚼口香糖和刷牙时。其实,薄荷叶泡水,好处不可小觑。

果壳:常见的果壳类代茶饮有大麦、苦荞、罗汉果、红枣、柠檬、山楂、金橘等,说起来都很常见,其中枸杞应该是名声最大的了。

喜欢养生的人一定还听说过“药膳”这个词,一些耳熟能详的药材比如黄连、甘草、当归、三七、石斛、麦冬、黄芪等,都是药食两用,也就是说既可入药,又可拿来煲汤泡水等食用。如果想要服用但又不明白食用的禁忌,建议咨询中医大夫。

有了保温杯也不能算得上是养生,在全民养生的热潮下诞生了一个了不起的产物——养生壶。小小一个玻璃壶,兼具煮多种食材于一身的功能,即针对不同食物特点,设定不同火候不同时间的功能。不过养生壶也不是养生必需品,大部分的茶叶、代茶饮都是可以依据个人喜好用水直接泡的。

另外还要提醒大家,无论用什么容器泡,都应该尽快饮用。要知道,隔夜茶是不能喝的,泡太久的水容易被微生物污染,甚至可能有致癌风险。最常见的菊花茶,刚泡好是鲜艳透亮的黄色,搁置一段时间就会发黑发绿。这是因为叶绿素的溶解,水的颜色自然而然越来越绿甚至发黑。所以,要即泡即饮,保留住茶饮的颜值以及最新鲜的口感。

在养生成为全民风尚的背景下,我们不要为了追赶潮流而盲目跟风,要学会选择适合自己的饮品,养成健康的生活方式。

电饭锅做的“柴火饭”有损米饭营养

市面上,越来越多品牌的电饭锅都有了“柴火饭”功能,很多人说这种饭吃出了小时候的味道,还有人认为柴火饭功能的电饭锅煮的米饭营养更好。其实,柴火饭营养并不会变高。

过去人们只能在灶上用大铁锅烧火煮饭,米饭不能均匀受热,即便很会煮饭的人,底部也难免有一层焦黄发干的锅巴。而锅巴焦黄、干脆有嚼劲、香气扑鼻,不少人爱上了这种零食。

后来,电饭锅逐渐成为煮饭的主要工具,火力稳定可控,很少会煳掉或夹生。特别是高级一点的电子控温电饭锅,基本每粒米都同步变熟,不会产生锅巴,也就没有那种柴火饭的香气了。

其实从健康角度说,锅巴并没有什么特殊营养优势。它由于加热温度过高,会产生更多的丙烯酰胺,而赖氨酸这种必需氨基酸的含量会有所降低;同时,产生糊味的美拉德反应,还会消耗维生素B1和B6。

现在出现的柴火饭功能,只是为了迎合一些怀旧的消费者,重新获得过去低技术煮饭时的锅巴香气。这个技术实现起来不算太难,放弃均匀加热,模拟柴火只能底部加热的状态,然后控制加热温度,锅巴的香气就出来了。总之,柴火饭功能与营养价值没多大关系,底部的米饭还会损失一些维生素。

减压玩具真的减压吗

随着现代人生活压力的不断增大,许多号称可以减轻压力、减少焦虑的“减压玩具”也在市面上流行开来。从“指尖陀螺”到“无限魔方”,这些琳琅满目的玩具真的有减压效果吗?

以指尖陀螺为例,其是由一个双向或多向的对称体作为主体,在主体中间嵌入一个轴承,整体构成一个可在手指上平面转动的新型玩具,成人可以在极短时间内掌握陀螺旋转的基本技巧。指尖陀螺除了易上手,颜色、形状、质地等给人以美感外,其旋转过程还能给人带来的稳定感受,能够使人心旷神怡。

此外,减压神器还有众多种类,如快递包裹上可以无限捏的泡泡纸;仿造电脑键盘的海绵制“Big Enter”;能够释放自己喜欢味道的香薰机;智能“陪练”拳击球……可是,这些减压玩具真的有这么神奇的功效吗?

从心理学的角度来看,焦虑通常表现为对未发生的事件的过分担心和关注,此时人们的注意力比较狭窄,往往会不由自主地集中在一些负面的思想和情绪上,导致进一步的焦虑进而形成恶性循环。而当人们玩指尖陀螺或其他玩具的时候,注意力就被分散了,这一恶性循环被打断,焦虑自然也会有所缓解,即达到减压的效果。

但值得注意的是,这一减压效果通常是暂时的,并不能从根源上解决问题。通过购买减压玩具来释放压力的办法并没有不妥,但在效果上过于短暂。一定程度的宣泄之后可以达到情绪上的平复,但是对于心理问题存在的根源是没有作用的。

如果在工作生活中感觉到压力过大,可以通过陶冶情操和拓展兴趣等多渠道来转移注意力、缓解压力,比如每天利用半小时或者一小时散步、读书、看报等。长此以往,这些方式起到的减压效果比依赖减压玩具更好一些。

五个方法带你走出焦虑

普通的焦虑和焦虑症并不一样。焦虑是当人们面对潜在的或真实的危险或威胁时都会产生的情感反应,绝大多数属于正常反应,腹式呼吸和渐进性肌肉放松等方法可以缓解焦虑。而焦虑症又称焦虑性神经症,常伴有头晕、胸闷、心悸、呼吸困难、口干、尿频、尿急、出汗、震颤和运动性不安等症状,其焦虑并非由实际威胁所引起,或其紧张惊恐程度与现实情况很不相称。

怀疑患有焦虑症的正确做法如下:

1.增加自信,减少自卑感,减少对尚未发生的事情做出负性判断,比如,我这次肯定做不好。

2.将更多的注意力集中于“做事”本身,而不是放在结果上面。

3.当发现自己愤怒、担忧、害怕时,有意识地进行腹式呼吸:取仰卧或舒适的坐姿,全身放松。吸气时,腹部隆起,胸部保持不动,在感觉舒服的前提下,尽量吸得越深越好;呼气时,腹部凹陷,胸部保持不动。起初可以将右手放在腹部肚脐,左手放在胸部,体会腹部的一起一落,经过一段时间的练习之后,就可以将手拿开。

4.当出现紧张、失眠、压力大时,可进行渐进式肌肉放松练习,渐进性肌肉放松训练的方法为依次紧张、放松身体的各个肌肉群。在练习时,尽可能使自己坐得或躺得舒适:首先皱紧眉头,体会眉头紧张的感觉,慢慢舒展眉头肌肉,使眉头肌肉放松,体会眉头放松的感觉。然后皱起鼻子,并保持,接着使鼻部肌肉放松。再以同样的方法依次放松头、颈、肩、手臂、躯干、股、腿和足部肌肉。最后身体完全放松。

5.对自己的心理状态有所警觉,如果怀疑患有焦虑症,应及时寻求专业人员帮助。

假笑与真笑到底哪里不同

曾经风靡一时的“假笑男孩”表情包令人过目不忘,这种所谓的“假笑”与由愉悦情绪而引发的真诚的微笑到底有何不同呢?

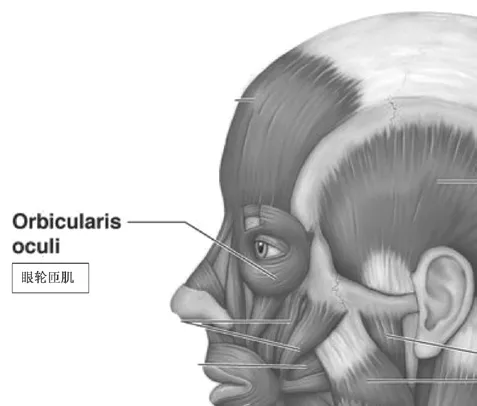

简单来说,真诚的微笑主要有两块肌肉参与,即连着嘴角的颧大肌和眼眶周围的眼轮匝肌。前者收缩能让嘴角上提,后者能牵动苹果肌向上运动,且让眼睛显得更弯,与此同时,有些人的眼角会出现笑纹,或者卧蚕变得更加明显,而假笑并不具有这些特征。

那么,如果有人能主动控制这些肌肉,是不是就分辨不出真笑还是假笑了?其实不然,研究表明,没有人能主动收缩眼轮匝肌,它是难以主动收缩的肌肉中的一部分。具体来说,这条肌肉由两部分构成:内圈用来紧绷眼睑和眼睑下的皮肤;外圈则环绕眼窝,可以使眉毛和眉毛下的皮肤下拉且使眼睛下的皮肤上抬,并提高脸颊。严格来讲,使眼睑绷紧的内圈肌肉是每个人都可以控制的,缺少了这个动作我们并不能揭穿假笑,但外圈的眼轮匝肌则很难控制。

许多演技优秀的演员在笑起来的时候好像真的会感到快乐,他们可能是极少数的可以控制这部分肌肉的人,也可能是通过回想引发出了包含这种愉悦情绪的记忆,从而产生出真实的表情。

其实,除了面部表情之外,判断一个人的行为一致性也很重要。如可以观察这个人是否真的对某个笑话感兴趣,还是将注意力集中在别的事情上了;一段时间以后是否会表现出不耐烦或尝试转移话题,以及肢体上是否有逃避倾向等。

研究还发现,在自发的愉悦中,眼睛和最初肌肉同时收缩的微笑,可以激发大脑的左额叶和前区,而只牵动嘴角的微笑则无此作用。且一般来说,常常露出眼轮匝肌收缩笑容的人会更倾向于感到快乐且血压较低,他们的配偶和朋友也会觉得这个人是快乐的。

抽盲盒为何令人激动

抽盲盒可谓年轻人的快乐源泉之一,在其成为年轻人的潮流后,某些限量款盲盒甚至还被炒出了高价。那么,为什么人们明明知道如愿的可能性很小却还是义无反顾“买买买”呢?

对于盲盒爱好者们来说,购买的理由各不相同:有人的关注点在“开盲盒”,享受拆封时面对未知事物的好奇与刺激感;而也有消费者更热衷于收集,对于自己钟情的盲盒,不集齐所有款式誓不罢休。盲盒营销是利用了消费者的猎奇心理和赌徒心理,及其带来的愉悦感。由于盲盒有“成套”的特殊性,消费者为了凑齐一个系列,以单次购买一个计,至少要消费12次,再加上隐藏在正常款里面的特别款,又进一步增加了消费者多次尝试的消费欲望,所以一旦“入坑”,便很难自拔。

其实,这种“赌徒心理”来源于随机奖励对于人的吸引作用。著名心理学家斯金纳曾创造出一个操作性条件反射室来研究小鼠的行为:他将一只老鼠放在箱子里,让老鼠拉动箱子里的杠杆,有时候提供给老鼠一些食物作为奖励,并研究怎样的条件能让老鼠更频繁地拉动杠杆。结果发现,在随机概率掉落食物的条件下,小白鼠学会了不停拉动杠杆,甚至当不再掉落食物时,小白鼠的行为消失速度也会非常慢。

由此,我们不难解释为什么人们在明知道“隐藏款”被抽到的概率很低时,还会依然有强烈的购买欲望了。

最后,希望广大读者理智消费,将购买盲盒当作爱好,切勿被商家的宣传操纵了心理。

如何克服“讨好型”人格

此前,青年作家蒋方舟在一档节目中分享了自己之前存在的一种心态:她害怕与人产生冲突、矛盾,在任何关系中,都始终不敢也不会表达自己的真实情绪,害怕令其他人不高兴;同时,她又期待获得他人的认可,前所未有地放大“被人喜欢”这个需求。蒋方舟的这段分享,令“讨好型人格”引发热议。那么,讨好型人格的成因是什么?应该如何克服讨好型人格呢?

希望被群体接纳和认同,是人类的社交天性。教育专家表示,为了合群,人们可能会去做一些其实自己不愿意做的事情,或甘愿忍受一些不公对待,这种讨好行为在任何年龄段都存在。就人的天性而言,本能地希望和他人相处融洽,希望自己在群体中受欢迎;但另一方面,如果这种本能发展到极端,也就变成了“讨好型人格”,不会尊重自己,而是一味讨好别人。

讨好型人格的成因多样,家庭教育、学校教育、时代因素等方面都可以是其成因,而家庭教育是其中最关键的因素。讨好型人格的人,在人际关系的实操和磨练方面比较欠缺,他们跟人打交道比较少,不知道该如何表达自己真实的情绪,不知道别人都是如何处理人际关系的,没有可以参考的样板,在面临选择的时候就会为难自己。

那么,我们应如何克服讨好型人格呢?其实,战胜讨好型人格的关键在于学会说“不”,要掌握自己的生活,要有意识地、慎重地选择做什么、不做什么。对此,心理专家提出了以下几点建议:

1.采用“兴奋点转移大法”,培养自己的喜好,多关注自己的事业;

2.多运动以促进大脑中的神经递质,如五羟色胺、多巴胺的分泌,调整自己的情绪,抑制自己的行为;

3.可定期找心理医生咨询,探究自己讨好型人格背后的心理成因。

如果发现自己存在讨好型人格的某些特质,那么在做某些事前,不妨好好思考,慎重地取舍。

青少年“游戏成瘾”需合理教育

根据中国互联网络信息中心发布的第44次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2019年6月,中国网络游戏用户规模达4.94亿,其中,12岁到16岁的青少年是网络游戏成瘾的高危人群,也是网络成瘾的高危人群。那么,什么是游戏成瘾?如何预防青少年游戏成瘾呢?

什么是游戏成瘾?

游戏成瘾为通俗说法,专业名词称之为游戏障碍,2019年5月25日,世界卫生大会上将游戏障碍纳入精神疾病的范畴。12-16岁的青少年,其大脑发育还不是很成熟,对行为的控制力不强,所以游戏障碍易“找上”他们。

游戏障碍的核心特征有以下几点:

1.对游戏行为是失控的,包括对游戏的开始、结束,玩游戏的时间、频率、场合等都处于无法控制的状态。

2.日益沉迷于游戏,丧失了其他兴趣爱好。

3.出现一些负面问题,对学业、生活造成很大影响。

游戏障碍该如何治疗?

形成游戏障碍的病因较为复杂,与生物、心理、社会等都有关系,其与其他精神疾病相同,在治疗方式上属于综合治疗。

首先,心理治疗非常重要。孩子在玩游戏之后,特别容易在游戏当中获得归属感、成就感、愉快感、幸福感。对孩子而言,家庭治疗很重要,包括对其父母的治疗,直接和游戏“较劲”解决不了根本问题。

其次,在临床上会为孩子做动机增强的强化治疗,如有的孩子觉得自己没有问题,根本不需要改,这样的孩子就没有动机,需要让其变得有所动机;有些孩子懵懵懂懂,觉得自己好像有点问题,但觉得问题不大,又没有下决心真的要改变,对于这样的孩子,需要让他确定真的需要改变,使其明确游戏真的带给他很多问题。

再次,在临床上,认知行为治疗也较为多见。有些孩子对自信的认知,包括对学业困难、人际关系、亲子关系的认知都存在一些问题,使得他们在现实生活中非常不开心,更愿意在网络中寻求快乐,对于这样的孩子,认知行为治疗非常重要。

最后,行为替代脱瘾治疗是最常用的方法,即对一种物质成瘾,就用另一种物质去替代。游戏是一种成瘾行为,需要帮助患者找到除了游戏之外,能让其获得归属感、愉快感、成就感、幸福感的爱好。

宝宝的玩具要按年龄选购

如何按年龄为孩子选购益智又好玩的玩具呢?相信许多家长都会为此困惑。不同年龄的孩子适合不同的玩具,使用得当才可以帮助孩子更加健康快乐地成长。

针对不同年龄的孩子,应该选择不一样的玩具。

0-6个月:彩色有响声的玩具是这个阶段宝宝的最爱。色彩艳丽,会发出特别声响的摇铃、拨浪鼓等玩具可锻炼宝宝的视力和听力。

4-6个月:这个年龄段的宝宝适合玩抓握、嘴啃的玩具。宝宝会用手抓握东西,可以给他们准备一些质地较软、没有尖锐物的玩具。

7-12个月:这个年龄段的宝宝适合玩能够锻炼活动能力的玩具。如各种球、小汽车等。也可选择小木琴 、积木等玩具,玩耍的同时还能开发智力。

1-2岁:跟着早教机学童谣。宝宝此时开始学习说话,可选择具有听说功能的早教机。

3-6岁:益智玩具是主角。宝宝们社交和认知能力大大提升,拼图板、复杂拼图、钓鱼游戏、多功能画写板等都是好选择。

另外,对于学前儿童来说,绘画能帮助他们发挥想象力、临摹帮助他们增强观察能力和注意力,动手绘画还能锻炼手臂肌肉,提高手眼协调能力。因此,宝宝学习绘画是非常有益处的。两三岁的宝宝对新鲜事物非常好奇,他们都能拿起彩笔随意地乱涂乱画。对他们来说,彩笔就是一种玩具,能画出线条是这种“玩具”的特殊功能。对于这个年龄段的幼儿来说,最初的涂鸦就是游戏的过程。家长可以根据宝宝的这个特点,循序渐进地教宝宝绘画。

但有些玩具存在潜在的危险,家长在陪同孩子玩耍时一定要注意以下几种情况:

1.玩具小零件易脱落,存在窒息危险。一些不合格玩具中易脱落的扣子、弹珠等小饰物、小配件,容易被幼小的儿童吞食或者塞入鼻孔,造成吞食异物和窒息的风险。

2.玩具有危险尖点利边,存在刺穿危险。一些劣质玩具的表面有金属锋利的边缘,非常容易刺伤儿童。

3.玩具使用劣质材料,存在化学污染危险。常见的有使用未经消毒的废旧材料做填充物的毛绒玩具、色彩鲜艳的彩泥等,都对儿童健康造成潜在危险。

4.非玩具产品误做玩具使用,导致伤害发生。小孩子天然爱动,会将一些生活物品当作玩具使用,比如儿童误玩“激光笔”导致视力损失。