印度红瓜引种栽培试验①

王璐杨淑芳钟云区仲甜蒋侬辉

(1中山市海枣椰农业科技有限公司广东中山528400;2广东省农业科学院果树研究所广东广州510640;3农业部南亚热带果树生物学与遗传资源利用重点实验室∕广东省热带亚热带果树研究重点实验室广东广州510640)

红瓜是葫芦科(Cucurbitaceae)红瓜属 (Coccinia Wightet Arn.)植物,为多年生攀援草本植物,原产于非洲和亚洲的热带地区[1]。红瓜属全世界约有50种[2],中国1种,中国野生红瓜分布在海南、广东、广西(涠洲岛)和云南地区,西双版纳的少数民族居民有散栽和食用红瓜的传统[3]。目前红瓜在东南亚、南亚地区较为常见,是当地居民经常食用的传统蔬菜品种,果实和嫩叶均可食用[4],是一种优质的果蔬。其嫩茎叶适合炒食、煮汤,口感好,带有独特的清香味、少许甜味,类似枸杞叶,但比枸杞叶口感更好[5]。红瓜果实除鲜食外,还可应用到食品加工的各个领域,如作为食品的天然调色剂,制作红色面条;或者直接加工成果酱、蜜饯等;也可以提取番茄红素作为保健食品原料和制作果汁等[6]。

红瓜除具有较高的营养价值外,还具有较高的药用价值[7]。从古至今,印度红瓜在印度等南亚国家为传统药物,用于治疗与预防心脑血管疾病[8]、抑菌[9]、护肝[10]、抗炎[11]等,如叶片被广泛用于糖尿病的传统治疗,堪称“植物胰岛素发动机”,主要通过增加胰岛素分泌β-细胞的百分比来降低糖尿病血液中血糖的水平[12]。Kar等[13]比较了印度红瓜、辣木、苦瓜、西洋参等24种药用植物的降血糖活性,其中印度红瓜排第一。同时,未成熟果实也具有降血糖功效[14]。此外,在泰国,叶片常作为补充维生素A前体—胡萝卜素的食材来源[15]。

红瓜可以全身是宝,但红瓜在中国的引种、选育、栽培应用甚少,鲜见报道。笔者于2017年12月引入印度红瓜(其属名为Coccinia grandis Voigt,英文名Ivy Gourd),在中山进行2年多的引种试验,现将情况报道如下。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 试验地与原产地自然概况

试验在广东省中山市民众镇新平村酷酷乐奇果丛林农业园区内进行,试验地中山属南亚热带季风气候,光照充足,气候温暖[16],民众镇土壤以轻粘土为主,土质肥沃,地处珠江三角洲中部位置,E 113°29'、N 22°39',海拔1 m左右,年平均温度22℃,极端低温-1.3℃,极端高温38.7℃,土壤平均pH值5.06[17],年降水量1 791 mm。试验地气候与印度红瓜原产地相近。引进的印度红瓜原产于印度南部地区,种子来源于印度南部喀拉拉邦。喀拉拉邦西临阿拉伯海,东靠西高止山,为热带气候,年降水量平均为2 400 mm,气温常年在23℃~31℃,该邦几乎四季如春,温差甚微[4]。

1.1.2 试验材料

供试材料:从印度购进的红瓜原种种子称为印度红瓜种子,将印度红瓜种子在本土繁育出来的子代种子作为对照。扦插苗由1年生印度红瓜实生苗繁育而来。

1.2 方法

试验于2018~2019年在试验地露天环境下进行。采用随机区组排列,3次重复。小区长3 m、宽0.66 m,面积约2 m2,株距0.3 m,垄距3 m,即每个小区定植苗约6株,折合每667㎡种植2 000株。

1.2.1 播种栽培试验

2018年1月3日播种,将种子点播在具50孔的穴盘中露天育苗,上面覆盖1~2 cm混有细沙的细土,每穴播种2粒种子。育苗基质由较肥沃的园土+泥炭土+细沙混合组成。种子播种前作常规的浸泡消毒、清水室温浸种1 d的催芽处理。为统计发芽率,其中40个穴盘每穴点播一粒种子。播种后要保持穴盘土壤湿润直至出苗,穴盘放置在阴凉通风环境下,在播种后观察发芽率。出芽后不必经常浇水,保持土壤不干燥即可。

出苗后30 d左右、苗高10 cm左右时移栽至垄上定植,垄距300 cm,每垄种植双行,行距100 cm,每行错开种植,株距30 cm;定植后及时浇足定根水,之后要保持土壤湿润直至小苗恢复长势;幼苗定植30 d或苗高30 cm左右时,搭建棚架。定植后的栽培管理方式同常规瓜果栽培技术:搭建高度为150 cm、宽度为300 cm的平顶棚篱架,2个棚篱架之间距离约100 cm,用多条平行的引蔓线连接。红瓜茎蔓通过棚篱架、引蔓绳攀爬吊蔓。

1.2.2 采集子代种子

摘下成熟的印度红瓜果实,经过去皮、去肉、清洗、晾干处理后,得子代种子。将采集到的子代种子与原种种子的形态特征作比对。

1.2.3 不同年份的种子播种栽培试验

重复“1.2.1”的试验,进行不同时间栽种试验,对比2018年与2019年一年生植株的综合性状表现。试验材料为进口的印度红瓜种子、在试验基地内采集到的后代种子,播种时间为2019年3月28日。

1.2.4 扦插育苗试验

2019年3月同步进行扦插育苗,扦插数量1 000株。剪取2018年3月初定植的一年生健壮植株上的成年老茎(15~20 cm长,需带节)作插条,除去叶片,将剪取的枝条下部对齐,带节的一端竖直放入生根剂溶液中浸泡5 min取出,然后插入到苗床中,插入深度为3 cm,浇足水,适当遮荫。扦插苗床基质同播种苗床。

1.2.5 指标测定

按广东省非主要农作物新品种登记的综合性状(瓜类)调查要求进行测定;选取成熟果实送至农业农村部蔬菜水果质量监督检验测试中心(广州)进行果品检测。

1.2.5.1 发芽率与成活率观测

观测印度红瓜种子播种后的发芽情况,观测时间为播种后5~30 d,观测对象为2018年1月3日、2019年3月28日播种的种子,统计选定的40个穴盘内种子发芽率。

扦插试验中,10 d后观察叶芽生长情况,30 d后测定成活率。

1.2.5.2 物候期观测

调查播种期、出苗期(10%苗出土日期)、移植期(实际移植日期)、雌花始花期(群体中30%的植株第一朵雌花开放的日期)、盛花期(70%植株开花日期)、始收期(群体中30%植株商品瓜成熟并采收的日期,以始红熟果为标准)、末收期(最后一次果实采收的日期)、定植至始收期天数、全生育期(从播种至末收期的天数)。

1.2.5.3 生物学特征观测

调查植株的生长势、分枝性、叶色、花色、首雌花节位(雌花始花期随机调查5株主蔓上第一片真叶节位到第一朵雌花的节数,取平均值)、株高、果型、果皮色、果长、横茎、果肉厚。

1.2.5.4 产量与品质性状测定

测定2018年种植印度红瓜的产量,随机选择3个小区,从5月29日开始采摘小区商品果实,从初收至最后一次收获的产量总和为小区总产量,计算每个小区的平均产量,折算每667㎡的产量。采收期随机取10个商品瓜称重,取平均值为单瓜重量,与计算的平均单瓜重(平均单瓜重=小区瓜产量之和/小区商品瓜总数)比较;同时观测果肉色、口感、风味、品质等果实的品质性状,最后测定果实的维生素C、可溶性固形物、蛋白质、脂肪、总糖、可滴定酸、矿物质与微量元素含量。

1.2.5.5 抗病性与抗逆性观测

抗病性:在结果期对疫病、病毒病田间发病率情况进行调查。疫病和病毒病是葫芦科作物上常见且比较严重的病害,疫病是一种毁灭性病害;病毒病常造成叶片、果实出现各种畸形,导致减产。本研究重点观察印度红瓜及其后代植株的是否有疫病、病毒病发生。

抗逆性观测:采取不定期调查方式,调查植株在低温、高温、干旱、台风胁迫下的抗逆性情况。

2 结果与分析

2.1 种子的形态特征与发芽率

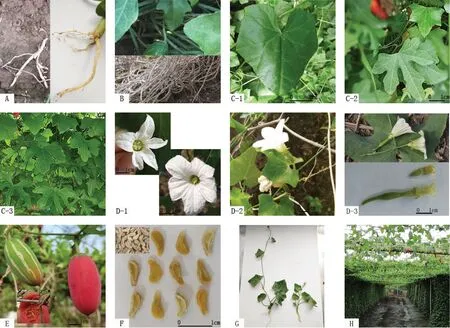

将采集到的子代种子与原种对比观察发现,两者的形状、颜色基本一致,种子(图1)为淡黄色或淡灰黄色或米白色或淡黄褐色,颜色分布不均匀,有深有浅,长4.5~7 mm,宽2.5~3.5 mm,厚1.0~1.5 mm,扁平长梨形,表面粗糙,有点“起皮”状;种子边缘较厚,中间较薄,中间水平高度低于边缘,种子尖部厚度最薄。两者的千粒重约10 g。

2018年1月3日播种,种子初始萌发时间基本与气温上升时间吻合。1月8日未有种子发芽(播种后5 d),1月10日种子开始发芽,1月20日发芽率60%,1月30日发芽基本完成,植株开始长出真叶,2月3日统计种子发芽率为80%。

2019年3月28日播种,播种对象是子代种子。播种后5 d观测,未见有种子发芽;播种后10、15、20 d发芽率分别为10%、20%、50%;播种20 d后发芽期已经结束,植株已经长出真叶;播种后33 d观察,大部分植株已经长出3片以上真叶。

从试验结果可以看出,温度是影响红瓜种子萌发的重要因素,只要保持适当的湿度,在露天环境下温度越高种子发芽速度越快、发芽期越短。

2.2 扦插育苗成活率

扦插10 d后观察发现,插条已经长出新芽,少部分插条已经长出叶子,接近50%成活插条已经长出第三片叶子。30 d测定扦插成活率为72%。

2.3 物候期

从表1可知,印度红瓜播种时间不限,在温度最低的1月份也可以播种。正常管理下,广东中山地区主要产果期有2次,第一次为6~8月,第二次为10~11月,每次产果期间不断开花、挂果,但有明显的挂果、熟果高峰期,表1记录的始收期、末收期即是果实挂果量最明显的一段时期。实际上,2018年2月25日定植的印度红瓜,在5月29日已经观察到有少部分果成熟。始收期是指挂在枝头上的成熟果实占全部果实的比例超过30%的时间,而非30%以上植株果熟时期,因为植株定植后,植株茎蔓互相缠绕,不能区分单株。由于播种时间晚,2019年种植的子代红瓜生育期比2018年晚,导致第一次挂果的全采收期天数要短23 d,而二者进入生长停止期的时间相差不大。二年生植株与一年生相比,生育期提前且延长,但目测果实产量有所降低,叶片质量也下降。

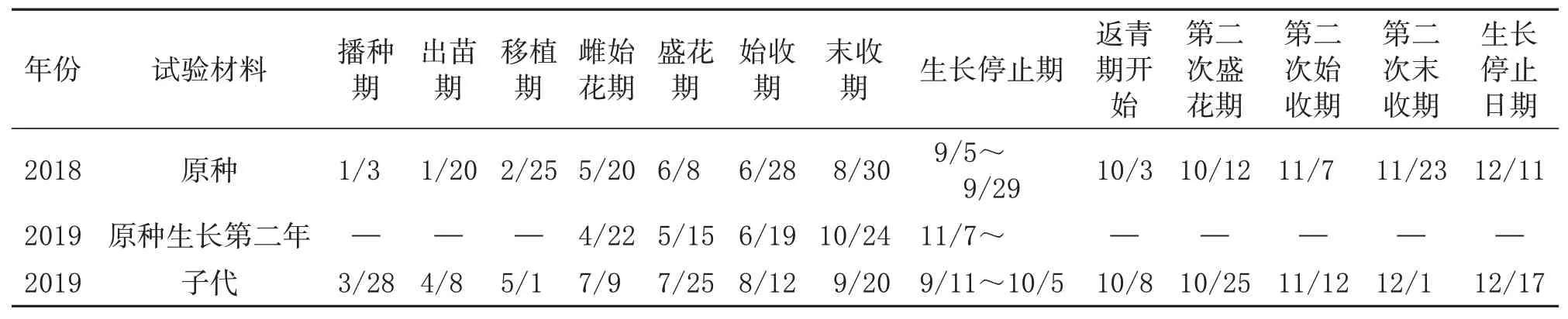

表1不同年份播种的印度红瓜物候期及生育期(月/日)

2.4 植物学特征

印度红瓜的植物学特征表现为:生长快,分枝性强,生长势强,一直攀援生长,未有停止趋势(图1)。茎纤细、蔓性,主径约1~1.5 cm,茎多分枝,植株高度超过30 cm时,茎蔓开始互相缠绕。进入生育期后,茎干从下往上逐步木质化,颜色由绿色逐渐变为灰白色或黄褐色。叶片绿色,叶片形态多样,主要有阔心形、5个角不开裂的山字状多边形、5尖角的开裂掌状这3种形态,成熟叶片长5~10 cm,宽7~13 cm,叶柄长3~7 cm。雌雄异株,雄花数量比雌花多,雌花、雄花均为单生,雌花与雄花的花萼和花冠相同,花萼筒短,大钟状,花冠白色,宽2.5~3.5 cm,5花瓣。雄花和雄蕊(1∶3)连结,着生在花萼筒的基部;花丝联合成柱,花药合生、黄色,雄花花梗2~3.5 cm;雌花:花冠大小与雄花相当,雌蕊由柱头、花柱以及子房组成,子房纺锤形,绿色,柱头5裂,青黄色。首雌花节位20节以上。果实纺锤形或卵状或长圆状,顶部凸起,浆果;果长4~6 cm,横茎2~3 cm;初时青色带黄色斑纹,逐渐变绿色、黄绿色,成熟时从果顶部开始转橙色,黄色条纹逐渐消失,完全成熟时果实转为红色,没有条纹,仅在靠近果柄部仍有一点点绿色;果皮薄,半透明。

2.5 产量与品质性状

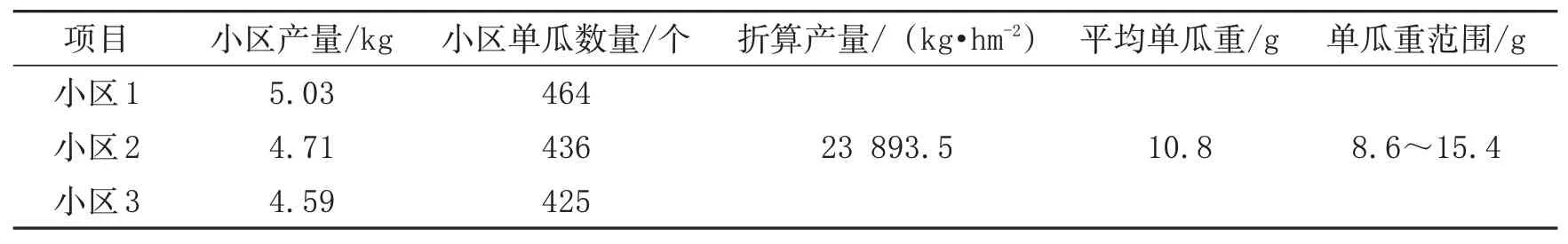

通过栽培试验观察可知,印度红瓜为无限生长的蔓生草本植物,开花、结果部位集中在平顶棚架的顶部(与地面平行的顶部),棚架两侧与地面垂直的茎蔓极少结果,也很少开花。由于茎蔓互相缠绕,无法测定单株产量、单株瓜数。从表2可知,定植第一年的小区果实产量为23 893.5 kg/hm2,平均单瓜重为10.8 g,与随机采集的10个商品果实果重范围(8.6~15.4 g)吻合。

2.6 果实口感与营养品质

未成熟的幼果(即未转红色的青果)苦味明显,不适宜生食,但闻起来有淡淡的清香。待果实基本转为红色时即成熟,适合鲜食。成熟果实的果肉橙红色,可连皮食用,微甜,略带酸味以及淡淡的清香味,整体风味不突出;生食口感有点粉,有点类似番茄,但比番茄果肉更软,水分比番茄少;瓜内长满了籽,但籽很嫩,可连籽一起吃。

图1印度红瓜的形态特征图

表2小区产量情况

本项目试验地栽培的印度红瓜果实主要营养检测结果为:可溶性固形物含量3.9%,维生素C为3.5 mg/hg,蛋白质1.63%,脂肪0.8%,总糖0.8 g/hg,可滴定酸4.79 g/kg,硒0.007 mg/kg,锌3.37 mg/kg,铁4.24 mg/kg,钙42.1 mg/kg,磷75.2 mg/hg,钾219 mg/kg。

2.7 抗病性与抗逆性

印度红瓜性喜温暖,要求充足的日照,不耐阴,日照不够的地方生长不良。抗逆性强,耐高温炎热天气,在夏季高温炎热时生长能力强;耐寒性较强,中山地区1月份也可以播种,在中山栽培未发生冻害现象,其适合生长温度20~35℃,但温度低于10℃时生长缓慢;耐旱性一般;对攀缘物的高度有要求,高度不能低于1.5 m;抗风性较强,在夏季的台风天气下,除了掉落少部分叶子、果实外,对产量影响不大。

经过2年多的引种栽培观察,发现印度红瓜总体抗病能力强,未发生过明显病害。虫害方面,个别即将成熟或已经成熟的果实中发现果蝇幼虫。另外,鸟害比较严重,成熟的果实易被鸟啄食,如果不作防鸟保护,成熟果实被鸟吃率超过30%。试验地采用套袋处理的方法,果品保存的较为完好。

3 讨论

中国对红瓜的研究研究较少、发展较慢,红瓜并未成为研究热点。本研究与以往相关研究不同之处在于:(1)为中国境内首次对红瓜属品种进行多年生的栽培试验;(2)以往红瓜的研究对象是中国种红瓜[3,5,18-22],本研究对象是印度红瓜,两者的物候期与生育期存在一定差异,值得进一步深入分析两者的亲缘关系;(3)本研究首次在广东引种和测定红瓜属品种的综合性状,测定了红瓜的物候期、产量与品质性状,以往研究对红瓜的植物学特征描述或是来源于引用[18],或是来源于对云南、海南的野生红瓜植株在云南、海南大田[5,20]和东北温室[21-22]的栽培试验调查结果。

红瓜在云南地区一般于9~10月采收红熟果实,取出种子播种,种子萌发需要较高温度,以30~35℃为宜[18]。但通过在中山的栽培观察发现,春播的印度红瓜最佳采收期是7~8月份,从9月下旬至10月份,会进入到生长停止期,此时植株极少开花、结果。暂未发现有文献记载红瓜在云南挂果的生育习性以及是否有生长停止期,由此推断印度红瓜的物候期及生育期与云南地区红瓜存在一定差异。

引种印度红瓜要注意平衡营养生长和生殖生长,提高挂果量。印度红瓜生长停止期过后从10月开始会再次萌发新叶并开花结果,但花果数量明显比第一次少,是因为植株下部的叶片在生长停止期几乎全部掉落,再次萌发新叶时,新叶萌发部位都在1.5 m以上,叶片不够,则营养生长阶段积累的营养跟不上,所以第二次花果数量明显比第一次少。笔者栽培试验中,采用了可扩展的栽培棚架,增加棚架高度,使植株有足够高度的攀缘物以支持植株无限生长,增加叶片量。第二个解决办法是对植株进行重剪,在第一次末收期后,对植株进行重剪,降低植株高度,使植株在返青期重新更新茎蔓,平衡其营养生长和生殖生长。

印度红瓜全株利用价值较高,既可作为水果栽培,又可作蔬菜栽培;既可作为新资源开发利用,又可作为新科研材料使用[21]。将印度红瓜作为新优蔬果品种进行开发与选育,不但能够满足消费者多样化的需求,而且具有广阔的增值增效前景,值得在珠三角等热带及亚热带地区推广种植。