间隔种植法对佛甲草越冬表现的影响①

金生英徐斌 余江勇 黄佳敏 谭建萍

(广东东篱环境股份有限公司广东广州510335)

国家统计局最新报告,中国城镇化率从1978年的17.92%增加到2019年的60.60%,用了40年时间完成超过60%的城市化率,这是一个高度“压缩型”的城市化进程[1]。城市化进程的高度压缩,导致城市地面用地日益紧张,建筑用地和绿化用地的比例更加不协调,同时在城市化建设的过程中,经常忽视生态效益,城市生态环境遭受严重破坏。而屋顶绿化作为一种见缝插绿的新型绿化方式,深受城市建设者和市民的喜欢,城市屋顶绿化能带来巨大的经济效益、社会效益和生态效益[2-3]。

目前城市屋顶绿化采用景天科、鸭跖草科和马齿苋科的植物居多,尤其是景天科的佛甲草应用最为广泛,因为佛甲草耐旱性好,生命力强,管理粗放,绿意盎然。然而现有的栽培技术很少考虑佛甲草的越冬问题,即使佛甲草本身具有较好的抗寒性,但到了冬季,佛甲草在我国北方地上大部分茎叶会枯死,只有靠近地面的茎节上保留有密密麻麻的嫩绿小苗,来年春季气温回升,幼苗很快又恢复生长,如果遇到极端寒冷天气,有可能影响第二年的返青;而华南地区的佛甲草每年也会步入一段枯萎期,而这段枯萎期是很多华南地区屋顶“四季常青”的诟病。因此,通过改变佛甲草的种植方式试图改善佛甲草的抗寒,为华南地区乃至夏热冬冷地区屋顶绿化植物的越冬养护管理提供一定的理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 试验地概况

试验于2019年10月至2020年1月在广州市增城区荔城街温山吓村(东篱生态旅游庄园)试验地(E 113°49′41.29″,N 23°21′27.5″,H 10 m)进行。该地属于亚热带季风气候,1月份日均最低温11℃,日均最高温19℃,10月份日均最低温21℃,日均最高温30℃,日平均温度超过25℃的主要集中在5~9月份;10月份后气温逐渐下降,有明显的雨季和旱季之分。

1.1.2 试材

供试植物:佛甲草(Sedum lineare);填充材料:有机覆盖物(上海摩奇园林有限公司生产,红棕色)。

1.2 方法

1.2.1 试验设计

采用不同规格的间苗器种植屋顶绿化植物,均采用断茎法[4]进行扩繁种植,每种植物设置1个对照和3个处理。对照组采用常规密植的播种方法,3个处理组采用不同规格的间苗器种植,间苗规格分别为5 cm×5 cm、10 cm×10 cm、20 cm×20 cm,通过间苗器将屋顶绿化植物间隔排列种植,隔离带间隔框填充有机覆盖物[5],种植完毕后取出间苗器。试验均在室外环境和养护管理水平下进行,种植佛甲草采用统一配制的轻型屋顶绿化基质(主要成分:腐熟堆肥、椰糠、黄泥、蚯蚓粪),在试验期间每7 d浇一次水,无需再添加其它肥料。处理3次重复,每个重复8盆,每盆0.25 m2。试验从2019年10月8日开始播种,10月8日至11月15日进行正常的养护管理,11月中旬所有试验组屋顶绿化植物均已成坪。2019年11月15日至2020年1月15日,对植物的表型进行跟踪观测,处理结束后对生物学指标数据进行采集,生物学指标数据当天采集,当天测量;抗寒理化指标数据将叶片采集到实验室后进行测量,采集数据后进行相关数据分析。

1.2.2 观察指标和测定

(1)生物学指标的测定生物学指标主要测株高、茎秆粗细、叶长、叶宽、叶厚5个指标,将每种植物每个处理随机选取8株,用卷尺测量其田间的自然株高,用游标卡尺测量茎秆粗细,然后每株植物中部选取3片成熟的叶片,用游标卡尺测量其厚度、长度和宽度。

(2)抗寒理化指标的测定抗寒理化指标测定项目有电导率、叶绿素含量、超氧化物歧化酶(SOD)活性、可溶性蛋白含量、丙二醛(MDA)含量、脯氨酸(Pro)含量6个指标。将每种植物5 cm×5 cm、10 cm×10 cm、20 cm×20 cm处理组和密植对照组植物随机选取10片植株中部的成熟叶片,带回实验室做前期处理,细胞膜透性测定采用电导法[6];叶绿素含量测定采用乙醇浸泡法[7];SOD活性测定采用氮蓝四唑(NBT)法[8];可溶性蛋白含量的测定采用紫外吸收法[9];MDA含量的测定采用硫代巴比妥酸(TBA)法[7];脯氨酸含量的测定采用酸性茚三酮比色法[9]。

2 结果与分析

2.1 不同间苗间距种植对佛甲草生物学指标的影响

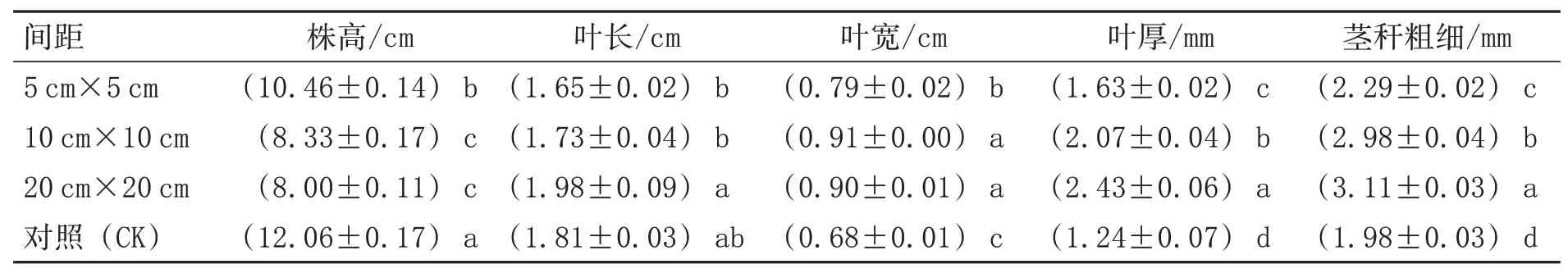

如表1所示,和对照组(CK)相比,3个处理组经过2个月的生长繁殖,其生物学指标有明显的变化,使用了间苗器处理的3个试验组从表型上看明显长得比较矮小、粗壮,而对照组佛甲草丛生状、细嫩。

从株高上来看,间苗间距越大,长得越矮,对照组与3个不同间距处理组有显著差异(p<0.5),10 cm×10 cm间隔组与20 cm×20 cm间隔组之间的株高无明显差异,说明间苗间距增大到一定程度,对佛甲草株高的影响就会降低;从叶长上来看,对照组与3个不同间距处理组之间差异不明显(p>0.5),其中20 cm×20 cm间隔的叶长最长,5 cm×5 cm间隔的叶长最小,随着间距的增大,叶长也在增加,但对照组介于10 cm×10 cm间隔组与20 cm×20 cm间隔组之间;从叶宽上来看,对照组与3个不同间距处理组有显著差异(p<0.5),随着间苗间距的的增大,叶宽也逐渐增加,但10 cm×10 cm间隔组与20 cm×20 cm间隔组之间的叶宽无明显差异,这与株高的表现相同;从叶厚上来看,对照组与3个不同间距处理组有显著差异(p<0.5),3个不同间距处理组之间也有明显差异,间距的增大是叶厚增大;茎秆粗细与间苗间距之间的关系同叶厚的表现一样,对照组与3个不同间距处理组有显著差异(p<0.5),3个不同间距处理组之间也有明显差异。

表1不同间苗间距种植对佛甲草生物学指标的影响

2.2 间苗间距种植对佛甲草生理指标的影响

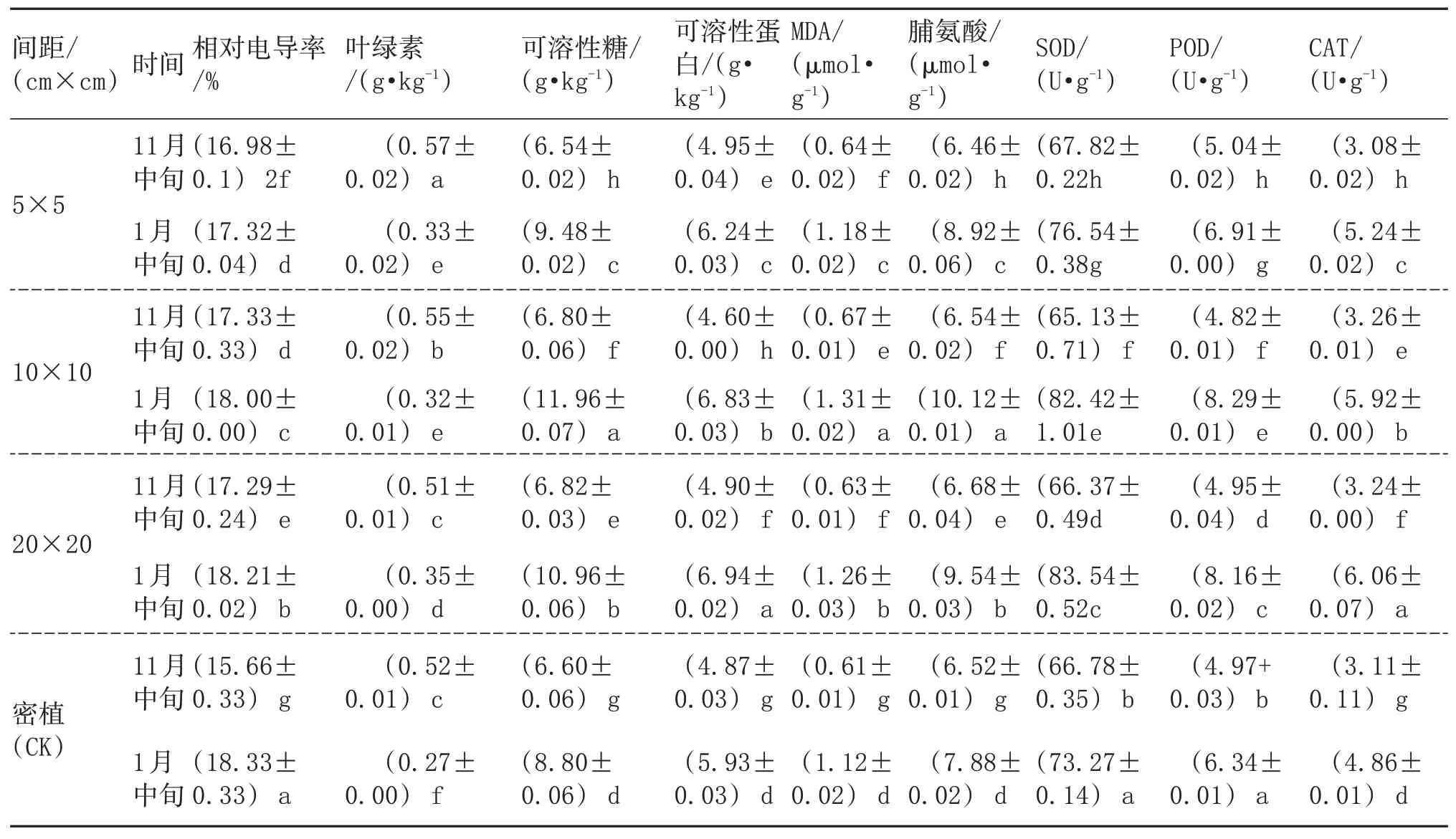

由表2可知,经过两个半月的试验,同一处理组、同一对照组在不同的时间段内由于气温的变化出现了相应生理指标的变化,而处理组与对照组之间在同一时间段内的部分生理指标也有变化。在同一处理组内,11月中旬和1月中旬的随着温度的降低,相对电导率、可溶性糖、可溶性蛋白、MDA、脯氨酸、SOD、POD、CAT都升高;叶绿素含量则降低,从表型上看,进入初冬的佛甲草逐渐变为黄绿色,叶质变厚。

表2间苗间距种植对佛甲草生理指标的影响

从不同处理组的试验数据可以看出,在1月中旬,气温最低时,相对电导率随着间苗间距的增大而升高,间距20 cm×20 cm达18.21%,但小于对照组,说明相对电导率的变化更多是受气温因素的影响;叶绿素在3个处理组的含量高于对照组,3个处理组之间的叶绿素含量基本相同,说明间隔种植对佛甲草叶片复绿起作用,间隔大小对叶绿素含量的影响有待进一步研究;3个处理组的可溶性糖含量均高于对照组,可溶性糖含量在间距为10 cm×10 cm时最高,为11.96 g/kg,间距过大或过小对可溶性糖含量均有影响;丙二醛(MDA)、脯氨酸、过氧化物酶(POD)在3个处理组之间的变化规律同可溶性糖,均是在间距10 cm×10 cm时含量最高,间距大于或小于10 cm×10 cm,此3项指标含量均减少,并且3个处理组含量均大于对照组;可溶性蛋白、超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)含量这3项指标含量随着间苗间距的增大而升高,说明间隔种植能提高佛甲草的抗性,但具体有待进一步研究。

3 讨论与结论

3.1 讨论

3.1.1 佛甲草生物学指标与抗寒性的关系

为了塑造合理的群体结构,植株空间分布状态的主导因素是行距配置,行距配置以改善整体冠层的辐射分布,使植株在最有利的条件下进行新陈代谢[10]。间隔种植的佛甲草表现出了不同的生物学表象:有效控制了种群密度,株高变矮,茎变粗,这与佛甲草间的种间竞争和光合效率有关。Chen等[11]研究指出,等距离排列是小麦植株田间最理想的配置结构,在此配置下,植物不仅达到均等地利用资源,而且还消除种群个体间的干扰与竞争,增强佛甲草抗逆性,合理的种植间距必不可少,过去的研究及应用均以佛甲草密植为主,很少考虑调整种植间距提高佛甲草代谢水平。但是,并不是种植间距越大越好,结果显示10 cm×10 cm间隔组与20 cm×20 cm间隔组无明显差异。

有研究发现,冷型小麦的叶片枯萎较晚,有较长的功能期和光合作用时间,且冷型小麦的绿叶面积稳定期长,光合作用长,这样的小麦在抗逆性方面具有较大的优势[12]。本研究中间隔种植的佛甲草叶片变长、变宽,这在一定程度上增加了光合作用效率,绿叶期延长,即叶片的功能期延长,在南方地区可通过这种方式达到佛甲草四季常青的目的。另外,间隔种植的佛甲草叶片变厚,这也有利于佛甲草抗寒。增厚叶片的解剖结构显微观察发现,叶肉组织发达,分化程度高,栅栏组织的厚度大,层次多,排列紧密,这种结构有利于叶片自身对寒冷的防御能力[13]。

3.1.2 佛甲草生理指标与抗寒性的关系

间隔种植不但能够增强佛甲草自身的抗寒能力,还能在受到低温胁迫时,通过一系列生理上的变化来应对低温,使佛甲草的抗寒能力进一步加强,对安全越冬提供了保障。这一点从不同生理指标的增幅或减幅可以反映,有研究表明,电导率与植物组织受寒程度呈正相关[14],这与本文的研究结果一致;低温胁迫能够改变细胞膜的通透性,本研究中处理组(间隔种植)的电导率增幅小于对照组(密植),说明膜的通透性变化小,受到的伤害较小,抗寒能力增加。低温胁迫能使叶绿素降解,还能使与光合有关的酶失活[15],在本研究中,1月中旬,处理组(间隔种植)的叶绿素减幅小于对照组(密植)的,说明间隔种植使佛甲草在受到低温胁迫时对叶绿素的降解有缓解作用。

大量研究表明,植物在逆境胁迫下会产生过多的活性氧,MDA是细胞膜脂过氧化的最终产物,SOD、POD、CAT等是细胞中的主要抗氧化酶,是活性氧非常有效的清除剂,是植物抗氧化系统的第一道防线[16]。研究发现,处理组和对照组随着温度的降低,MDA、SOD、POD、CAT含量均有所增加,说明低温胁迫时,这些主要的抗氧化酶活性增强,与上述理论一致;另外还发现,处理组中MDA、POD含量随着间苗间距的增大而升高,而SOD和CAT在间距10 cm×10 cm时达到最高,说明间隔种植法种植的佛甲草抗寒性能更好,且间距大小影响着抗寒生理指标,间距在10 cm×10 cm时,抗寒能力最佳。

在低温胁迫时脯氨酸作为维持细胞结构的重要物质,对细胞运输和调节渗透压有重要作用。在低温胁迫下,脯氨酸大量积累,可以最大程度地维持细胞结构,而且对胁迫解除后的恢复有很大帮助[15]。同样,逆境胁迫可引起细胞内可溶性糖、可溶性蛋白质等多种渗透调节物质含量的增加,这些物质亲水性强,可以增加细胞对水分的束缚,明显增强细胞的持水力,有助于提高细胞原生质弹性,降低冰点,避免原生质结冰而使细胞致死。在本研究中,处理组增幅大于对照组,说明间隔种植下的佛甲草脯氨酸积累量更大,进一步说明间隔种植的佛甲草为抵御低温能大量合成渗透调节物质来提高自身抗寒力。

耐寒植物的耐寒性是一个受多因素影响的、复杂的数量性状,用单一指标难以全面准确反映植物耐寒性的强弱,必须对多个指标进行综合评价,而且在本研究中使用的间隔填充物为园林有机覆盖物,这种物质把佛甲草四周围起来,既具有保温作用,还能提供营养,但这是否与能增加佛甲草的抗寒能力需要进一步研究证实。

3.2 结论

间隔种植法对佛甲草越冬表现影响的研究中,佛甲草作为屋顶绿化的主要草种之一,其适宜的间隔间距不仅有利于自身抗寒能力的增加,而且有一定的美观性。当种植间隔在10 cm×10 cm,佛甲草表现的矮小粗壮,叶片变厚、变大;在逆境胁迫时,叶绿素含量减少,电导率、MDA、SOD、POD、CAT、脯氨酸、可溶性蛋白、可溶性糖含量均有所增加,而且经过各项生理指标综合分析表明,间隔种植法种植的佛甲草比密植的佛甲草抗寒能力强,最适间距为10 cm×10 cm。