经营者沉默欺诈认定的矫正与回归

——基于裁判分歧的分析与展开

刘 颖

欺诈是意思表示瑕疵的重要制度,欺诈从理论上分为积极欺诈和沉默欺诈(消极欺诈),沉默欺诈的构成要件以告知义务为前提。在司法实践中,沉默欺诈一般发生于经营者与消费者之间,对于经营者沉默欺诈的认定尚有争议。最高人民法院公布的指导案例17 号“张莉诉北京合力华通汽车服务有限公司买卖合同纠纷案”(以下简称指导案例17 号)对欺诈的认定思路为:“销售者不能证明已履行告知义务且得到消费者认可的,构成销售欺诈”,即采用“未履行告知义务即构成欺诈”的推定认定路径。但是,该案也遗留了一系列问题,给现有司法实践带来了困扰,主要表现为标的物的瑕疵责任和欺诈行为之间的关系、未履行告知义务与缔约过失的关系、欺诈认定路径等问题。2018 年年底,最高人民法院第五巡回法庭作出了“贵州新贵兴汽车销售服务有限责任公司与杨代宝买卖合同纠纷案”(以下简称“天价豪车赔偿案”)判决,〔1〕参见最高人民法院(2018)最高法民终12 号民事判决书。引发社会的广泛关注和热议。虽然指导案例17 号与“天价豪车赔偿案”均涉及汽车买卖合同经营者的告知义务和沉默欺诈认定问题,但两案的裁判结论却截然相反。〔2〕须特别注意的是,“天价豪车赔偿案”由贵州省高级人民法院作出一审判决,认为汽车销售商构成欺诈,支持了杨代宝退一赔三的诉讼请求;但最高人民法院在二审时却认为汽车销售商仅构成侵犯消费者知情权,不足以构成欺诈,故予改判。该一审判决与指导案例17 号的裁判思路一致,但二审判决却持相反观点。

一、经营者沉默欺诈认定的混乱现象:指导案例17 号遗留的纷争

最高人民法院指导案例对下级法院具有“应当参照”的效力。据统计,自指导案例17 号发布以来,截至2018 年12 月31 日,其被应用71 次,〔3〕参见《最高人民法院指导性案例司法应用报告(2018)》。但不同法院在经营者就瑕疵事项未履行告知义务是否构成沉默欺诈的认定问题上,形成了不同的认定路径。

(一)经营者沉默欺诈认定的若干路径

路径1:指导案例17 号确立了“未履行告知义务即构成欺诈”的推定认定路径。同样地,在“贾佳莹等与北京德特汽车贸易有限公司买卖合同纠纷案”中,法院认为“锦麟盛泰公司系对车辆的里程进行了修改,使消费者难以辨别车辆的真实情况,相比17 号指导案例,本案的行为手段更具有主观故意性和欺骗性,因此应当认为本案的销售者比17 号指导案例中的销售者更加不诚信,故应当参照17号指导案例的标准认定欺诈。”〔4〕该案亦为“天价豪车赔偿案”,最后法院判决经营者“退一赔三”。详见北京市第三中级人民法院(2018)京03 民终3192号民事判决书。此外,《最高人民法院公报》2018 年第11 期刊登的“邓美华诉上海永达鑫悦汽车销售服务有限公司买卖合同纠纷案”判决将指导案例17 号作为裁判理由进行引述,肯定后者对沉默欺诈的认定路径。〔5〕该案的裁判要点为:汽车经销商对于车辆后保险杠外观瑕疵予以“拆装后保、后保整喷”的维修超出了车辆售前正常维护和PDI 质量检测的范围,经销商对此未履行告知义务的,侵犯了消费者的知情权、选择权,使其陷入错误认识,属于故意隐瞒真实情况,构成消费欺诈。消费者要求经销商按照消费者权益保护法赔偿损失的,经销商应承担车辆三倍价款的惩罚性赔偿责任。

路径2:经营者未履行告知义务,侵犯消费者知情权,适用《消费者权益保护法》(以下简称《消保法》)第52 条〔6〕同修法前第44 条。。采该路径的主要观点认为,应区分商品特性和考虑实际情况认定经营者的行为是否构成欺诈;若特定事实并不足以使消费者陷入错误认识并以此作出意思表示,即使经营者未告知也不构成欺诈;但经营者的瑕疵交付行为致使车辆客观贬值,具有过错,应承担《消保法》第52 条规定的损害赔偿责任。〔7〕参见浙江省高级人民法院(2015)浙民申字第1881 号民事裁定书。有意思的是,该案一审时,法院参照适用指导案例17号作出认定欺诈的判决;二审时法院并未支持;再审即为此路径。

路径3:经营者未履行告知义务构成局部欺诈。采该路径的观点认为,从商品的属性、使用特点和生活常识判断,车辆与车辆油漆等部分瑕疵的价值判断和功能是可以分离的,即使油漆等车辆部分存在瑕疵,并不影响整车的安全性能及使用,仅是影响车辆外观和消费者心理感受,构成部分欺诈。〔8〕参见湖北省高级人民法院(2018)鄂民再90 号民事判决书。有意思的是,该案经历一审、二审和再审,一审和二审法院均持“局部欺诈”观点,但再审法院以《侵害消费者权益行为处罚办法》中的条件认定欺诈,最后并未支持欺诈赔偿的观点。此外,持“局部欺诈”观点的案例还有:江苏省淮安市中级人民法院(2017)苏08 民终1425 号民事判决书、河南省郑州市中级人民法院(2017)豫01民终10624 号民事判决书、江苏省镇江市中级人民法院(2017)苏11 民终422 号民事判决书、江苏省泰州市中级人民法院(2017)苏12民终164 号民事判决书。

路径4:经营者就瑕疵未进行告知不构成欺诈,仅承担违约责任。采该路径的观点认为,车辆的瑕疵为不符合质量标准的一种情形,经营者就瑕疵未履行告知义务将构成买卖合同违约。消费者应依据《合同法》第155 条、第111 条和第60 条第1 款(现《民法典》第617 条、第582 条和509 条第1 款)请求经营者承担违约责任。〔9〕参见广西壮族自治区贺州市中级人民法院(2019)桂11 民终30 号民事判决书。

路径5:经营者未履行告知义务,侵犯知情权,应适用《消保法》第8 条和第20 条。采该路径的观点认为,《消保法》第8 条和第20 条规定了经营者的告知义务,经营者负有向消费者客观、详尽、真实地披露商品信息的法定义务。对于新车交付前合理的整理行为,经营者如未将这类信息告知消费者,不构成对法定告知义务的违反,不构成对消费者知情权的侵犯。但是,对消费者的消费心理和财产利益具有一定影响的信息,经营者应向消费者如实告知,否则将违反告知义务,构成侵犯消费者知情权。如瑕疵问题不构成缔约根本目的,将不构成欺诈。因此,若存在经营者应予告知但未予告知的瑕疵事项,会对消费者的知情权产生一定程度的影响,经营者应承担相应的赔偿责任。〔10〕参见广东省深圳市中级人民法院(2018)粤03 民终1334 号民事判决书。

路径6:经营者未履行告知义务,应承担缔约过失的损害赔偿责任。采该路径的观点认为,经营者未主动向消费者披露相应信息,但该信息非属对一般消费者抉择购买与否产生重大影响的商品信息范畴,进而不构成欺诈。但未履行告知义务的信息通常对消费者一方确定购车对价略有影响,基于诚实信用原则,经营者应告知相应情况。经营者未告知,有违先合同义务,因此需承担赔偿责任。〔11〕参见广东省佛山市中级人民法院(2017)粤06 民终4309 号民事判决书。

(二)经营者沉默欺诈认定路径的理论剖析

通过对上述6 种经营者沉默欺诈认定路径的考察,可以发现争议的核心点在于如何厘清沉默欺诈与侵犯知情权之间的关系。沉默欺诈的认定涉及适用《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》(以下简称《民通意见》)第68 条还是国家工商行政管理总局《侵害消费者权益行为处罚办法》的相关规定,以及《消保法》第55 条是否应区分整体欺诈和局部欺诈等问题。

第一,关于《消保法》第55 条中“欺诈”的界定。有观点认为,《消保法》上的“欺诈”认定与民法中的“欺诈”理论不同,只要经营者实施了《侵害消费者权益行为处罚办法》等相关规定中的某一种行为即可,不论消费者是否因欺诈行为产生了错误的意思表示。〔12〕参见闫科:《消费者的界定及经营者欺诈的认定》,载《人民司法》2014 年第8 期;王洪亮:《债法总论》,北京大学出版社2016 年版,第305、306 页。也有观点认为,应适用民法上的欺诈。〔13〕参见梁慧星:《消费者权益保护法第49 条的解释与适用》,载《人民法院报》2001 年3 月29 日第3 版;韩世远:《合同法总论》(第4 版),法律出版社2018 年版,第255、256 页;陆青:《论消费者保护法上的告知义务——兼评最高人民法院第17 号指导性案例》,载《清华法学》2014 年第4 期。

笔者赞同对此适用“民法欺诈说”。有以下理由:其一,《侵害消费者权益行为处罚办法》是行政机关净化市场、处罚经营者的公法规范,其所关注的是经营者的违法行为本身,并不考虑经营者与消费者具体关系如何。其二,《消保法》以保护消费者的权利与利益为依归,故应采私法而不是公法中的“欺诈行为”概念。〔14〕参见朱广新:《惩罚性赔偿制度的演进与适用》,载《中国社会科学》2014 年第3 期。其三,从体系上看,《消保法》是民事特别法,在其没有特别规定的场合,应当适用民事一般法规定。《民通意见》作为《民法通则》的司法解释,属于一般规定的范围。〔15〕参见陆青:《论消费者保护法上的告知义务——兼评最高人民法院第17 号指导性案例》,载《清华法学》2014 年第4 期。此时,《消保法》也采用“欺诈”一词,从维护法律内部体系的统一性角度来看,对欺诈的解释应当与民法一致。其四,当前对于消费者“知假买假”可否适用《消保法》惩罚性赔偿的认定上,最高人民法院一般持否定态度,原因在于“知假买假”的消费者主观上并未陷入错误的认识。〔16〕最高人民法院办公厅《对十二届全国人大五次会议第5990 号建议的答复意见》(2017 年5 月19 日,法办函〔2017〕181 号)。由此推断,《消保法》上的欺诈认定需要考虑主观状态,并不是基于经营者客观行为即可作出认定。

此外,实践中对《消保法》第55 条中“欺诈”的认定更多采用的是“民法欺诈说”。例如,《江苏省高级人民法院关于审理消费者权益保护纠纷案件若干问题的讨论纪要》(〔2016〕10 号)第1 条第2款规定,对于食品以外的普通消费领域,惩罚性赔偿的构成要件是经营者提供商品或者服务有欺诈行为。对欺诈的认定应当符合《民通意见》第68 条的规定。

第二,将《消保法》第55 条中的“欺诈”区分整体欺诈和部分欺诈的观点并无实证法依据。有学者认为,对于大件商品,例如商品房、机动车等,进行局部欺诈,不影响整体效用,不足以构成根本违约的,就局部欺诈部分进行惩罚性赔偿;如果构成商品的整体欺诈,则应当依照整个商品价格进行惩罚性赔偿。〔17〕参见杨立新:《我国消费者保护惩罚性赔偿的新发展》,载《法学家》2014 年第2 期。也有学者认为,“立法者在将惩罚性赔偿金由商品价款或服务费用的一倍增至三倍时,对惩罚性赔偿的保护、激励作用明显期待过高,而对惩罚法共同遵循的过罚相当原则重视不够”〔18〕朱广新:《惩罚性赔偿制度的演进与适用》,载《中国社会科学》2014 年第3 期。。因此,需要考虑局部欺诈和局部三倍赔偿的问题。从比较法上看,1996 年美国最高法院在BMW of North America v. Gore 案中认为,虽然出售的宝马汽车存在部分重新喷漆的情况,但重新喷漆部分的费用(仅约4000美元)并未超出宝马新车价款的3%,因此根据北美汽车的内部政策,该信息无须告知。州法院作出200 万美元的惩罚性赔偿显然“严重超过必要限度”(Grossly Excessive)。美国最高法院认为,重新喷漆并未造成新车的外观、安全性能和行驶状况等实质性损害,因此发回重审。〔19〕See BMW of North America v. Gore, 517 U. S. 559(1996). 联邦最高法院还在此案中确立了审查惩罚性赔偿数额的三个基本要素:即受谴责性程度、惩罚性赔偿与补偿性赔偿的比率、惩罚性赔偿与类似行为的相应处罚的比较。

以上观点虽有一定的可取之处,但在我国并未有实证法为支撑。从文义解释看,《消保法》第55条的“商品的价款或者接受服务的费用”是指商品或服务本身的全部价格而非已经支付的款项,也并非修复部分的价款,无法得出《消保法》第55 条中的基数计算和欺诈有区分局部与整体的情形。是否需要突破文义解释,须考虑是否有扩张解释或目的性扩张的必要。从目的解释看,《消保法》第55条规定的惩罚性赔偿制度,目的系通过惩罚性赔偿的惩戒,制裁违法经营者的欺诈行为,因此应当以消费买卖合意中所确定的价款金额,也就是合同价格作为计算基础。若仅认定经营者在标的物维修范围发生欺诈,而以已维修金额为基础计算,三倍赔偿金额比较小,无法达到惩戒经营者的目的。因此,局部欺诈适用局部三倍赔偿并无实证法依据。

第三,沉默欺诈和侵犯知情权的关系亟待厘清。在传统民法欺诈理论中,“沉默”一般情形下并不构成欺诈。除非有法律规定、契约约定、交易习惯上或依诚实信用原则有告知义务时之沉默,为事实之隐蔽,方构成沉默欺诈。〔20〕参见史尚宽:《民法总论》,中国政法大学出版社2000 年版,第424 页。

此时,在买卖合同法上,出卖人就瑕疵未履行告知义务,将可能承担瑕疵责任和缔约过失责任,“二者也有其共存的基础, 主要体现在告知与瑕疵的关系上”。〔21〕许德风:《论瑕疵责任与缔约过失责任的竞合》,载《法学》2006 年第1 期。未告知标的物瑕疵将构成瑕疵责任、缔约过失责任和欺诈的竞合,如前文的路径4、6 中的法院认为未告知瑕疵仅承担违约责任和缔约过失责任。另外,经营者的告知义务除受《合同法》(《民法典·合同编》)约束外,《消保法》也对此作了更为详细的规定,因此,经营者未履行告知义务可能侵犯消费者知情权,进而构成《消保法》上的欺诈。也有人认为,经营者违反告知义务并非都构成欺诈,如经营者不具有欺诈故意的情形,此时可能仅承担侵害消费者知情权的侵权责任。〔22〕参见潘俊:《消费者合同中经营者告知义务的法律构造》,载《中南大学学报(社会科学版)》2018 年第1 期。路径2 和5 似乎采此种观点。可见,经营者违反告知义务的责任承担和法律效果错综复杂,形成了前述沉默欺诈不同的认定路径和适用结果,亟待厘清。

(三)经营者沉默欺诈认定请求权基础的澄清

前述6 种对于沉默欺诈认定的路径,有着不同的请求权基础。路径1 和路径3 的请求权基础为《消保法》第55 条;〔23〕路径1 和路径3 的请求权基础又有所不同,路径1 的请求权基础是《消保法》第55 条与《合同法》第54 条、第58 条并存适用,其后果为“撤销合同+惩罚性赔偿”;但路径3 的请求权基础虽然是《消保法》第55 条,但其法律后果为不解除合同,只是局部欺诈局部三倍赔偿即可。另需说明的是,本文所称“请求权基础”,不局限于当事人得向他人请求权利的法律规范,也包括法院认定欺诈的不同路径中所引用的裁判依据形成的请求权规范基础路径,为便于行文,两者未严格进行区分,但不影响阅读。路径2 的请求权基础为《消保法》第52 条;路径4 则以《合同法》第155 条、第111条(现《民法典》第617 条、第582 条)为依据;路径5 适用的是《消保法》第8 条和第20 条;路径6 的请求权基础为缔约过失责任[《合同法》第42 条(现《民法典》第500 条)]。

其一, 《消保法》第55 条第1 句并非独立的请求权基础。从请求权基础的构成要件来看,《消保法》第55 条第1 句完全具备所有要件:责任主体是“经营者”,加害行为是“提供商品或者服务有欺诈行为”,法律效果是“应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失”;对于增加赔偿金额的确定,有两种方法:(1)为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍;(2)增加赔偿的金额不足五百元的,为五百元。经营者一旦被认定为“沉默欺诈”,依据《消保法》第55 条,其法律后果是“退一赔三”,此处的“退”在《合同法》(《民法典·合同编》)上的含义是“返还”或者“恢复原状”,返还是无效和可撤销的法律后果,而恢复原状是合同解除的法律后果。因此,经营者一旦被认定为欺诈,消费合同必然终止(解除和可撤销之后,合同关系终止)。理由如下:

第一,通过《合同法》第113 条第2 款〔24〕《合同法》第113 条第2 款规定,经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的,依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。但是,《民法典》第584 条仅保留了《合同法》第113 条第1 款的内容,而删去了第2 款规定。从解释论而言,即使《民法典》第584 条删除了《合同法》第113 条第2 款的规定,也不影响《消保法》中消费合同的特别合同地位,因此在适用上仍然是特别法与一般法的关系。的规定可知,经营者有欺诈行为的,依据《消保法》的规定承担责任。第二,惩罚性赔偿和合同之间是并行不悖的关系。〔25〕参见韩世远:《合同法总论》(第3 版),法律出版社2011 年版,第740 页。惩罚性赔偿是通常合同法中损害赔偿之外的责任,此种思路可在《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用若干问题的解释》第8 条和第9 条中得到印证。

因此,路径1 和3 的请求权基础并非仅为《消保法》第55 条,其实质是在合同的基础上主张惩罚性赔偿。路径1 的请求权基础为依据《合同法》第54 条(现《民法典》第148 条)〔26〕根据《民法典》第508 条的规定,本编对合同效力没有规定的,适用本法第一编第六章的有关规定。《民法典·合同编》将合同生效、可撤销和无效等规则删除,适用《民法典·总则编》第六章的规定,从体系上保持一致性。主张撤销合同,依据《合同法》第58 条(现《民法典》第157 条)主张返还钱款和损害赔偿,同时根据《消保法》第55 条的规定主张惩罚性赔偿。〔27〕参见陆青:《论消费者保护法上的告知义务——兼评最高人民法院第17 号指导性案例》,载《清华法学》2014 年第4 期。路径3 的请求权基础是根据《合同法》第107 条、第130 条、第158 条(现《民法典》第577 条、第595 条、第621 条)主张瑕疵责任的违约责任,同时依据《消保法》第55 条主张三倍的惩罚性赔偿。〔28〕路径3 的案例,两审法院的请求权基础为《合同法》第107 条、第130 条、第158 条(现《民法典》第577 条、第595 条、第621 条),同时根据《消费者权益保护法》第55 条。但再审认为并不符合欺诈的要件,仅以《合同法》第107 条、第130 条、第158 条(现《民法典》第577 条、第595 条、第621 条)作出判决。

其二, 《消保法》第52 条并非请求权基础。路径2 中经营者沉默欺诈认定案例的判决依据为《消保法》第52 条。但该条是否属于请求权基础,也有待讨论。有学者认为,《消保法》第52 条只是规定了经营者承担民事责任的方式,并非请求权基础。〔29〕参见陆青:《论消费者保护法上的告知义务——兼评最高人民法院第17 号指导性案例》,载《清华法学》2014 年第4 期。但是,《最高人民法院公报》 2017 年第5 期刊载的“郑传新诉中国电信股份有限公司连云港分公司电信服务合同纠纷案”即以该条作为请求权基础,颇为费解。笔者持赞同意见,根据请求权基础理论,法律规范分为请求权规范、辅助性规范和反对性规范,〔30〕参见[德]迪特尔·梅迪库斯:《请求权基础》,陈卫佐等译,法律出版社2012 年版,第11 页。第52条形式上符合请求权规范的要件,似乎包含了构成要件和法律效果,但该条属于在适用请求权规范时的辅助性规范,因为该条的表述为“应当依照法律规定或者当事人约定”,此为引致的辅助性规范的典型表达。据此,假如经营者提供商品或者服务造成消费者财产损害,民事责任应根据法律规定承担,但具体承担的方式和构成要件,需再依据不同法律规定进行判断。所以,《消保法》第52 条并非请求权基础。

既然《消保法》第52 条并非请求权基础,那么路径2 中案例的请求权依据是什么,法院判决书并未予以说明。从判决书的表述来看,“消费者权益保护法的立法精神和立法目的、合同法规定的诚实信用原则、市场交易规律等……二审法院酌定温州之星赔偿陈镛20 万元,并无不当”,法院的立场似乎采缔约过失责任,〔31〕再审法院认为,“二审法院认为上述故障属质量瑕疵,并不能因此必然得出涉案车辆并非新车的结论,亦无不当。据此,二审法院酌定温州之星赔偿陈镛20 万元,并无不当”。再审法院似乎又采瑕疵责任,但裁定书并未列明瑕疵责任的相关条文。该认定路径与路径6 一致。

其三,《消保法》第8 条和第20 条的请求权性质是合同请求权,抑或侵权请求权?路径5 案例的判决依据为《消保法》第8 条和第20 条,那么此两条是否为请求权基础规范呢?

首先,从规范本质上,《消保法》第8 条和第20 条分别是消费者知情权和经营者告知义务的规定。其次,从请求权基础角度分析,第8 条和第20 条明显不是完全法条,只是权利义务规范,并未规定经营者违反的法律效果。在路径5 的案例中,法院也并未就请求权基础作进一步分析。最后,需要进一步追问:经营者违反告知义务承担的损害赔偿责任,是合同责任,还是侵权责任?如果是合同责任,属于何种性质的合同责任形态;如果是侵权责任,是否符合一般侵权行为的构成要件?

笔者认为,尽管路径5 案例的判决依据是《消保法》第8 条和第20 条,但本案的请求权基础是《合同法》(《民法典·合同编》)上的瑕疵履行责任(与路径4 的请求权基础一致)。同时,该路径中经营者违反告知义务(侵犯消费者知情权)承担的损害赔偿责任为合同责任,而非侵权责任。理由如下:

(1)本案法院虽然在裁判说理时并未明晰请求权基础,但在论证的前提中涉及“许雪雷与易车会公司签订的车辆订购合同系双方真实意思表示,且不违背法律法规的相关规定,依法应为有效。在双方买卖合同关系成立后,许雪雷已按合同约定履行支付购车款的义务,易车会公司在收到车款后,应履行交付新车的义务。出卖人交付的标的物不符合质量要求的,买受人可以要求出卖人承担赔偿责任。”可见,法院论证的出发点是合同法律关系,并非侵权法律关系。

(2)知情权不是我国《侵权责任法》第2 条第2 款〔32〕《民法典·侵权责任编》第1164 条保留了《侵权责任法》第2 条第1 款,但删除了第2 款列举范围。该条规定,本编调整因侵害民事权益产生的民事关系。民法典不采取列举范围的做法有以下两个理由,其一,从形式上看是对于权益范围采取更为开放的姿态,以应对社会经济生活的发展。其二,为了适应《民法典》增加了“人格权编”而作出的调整。因为“人格权编”作为民法典第4 编,其中规定了各种人格权。为避免法典内部的简洁性,于是删除了《侵权责任法》第2 条第2 款列举各项绝对权的规定。但是,此做法并不意味着任何“权利”均受《民法典·侵权责任编》保护,从解释上而言,知情权作为一种相对权,也不是《民法典·侵权责任编》所保护的范围。所规定的权利保护范畴。尽管从解释论上《侵权责任法》第2 条第2 款使用了“等人身、财产权益”的表述,但知情权是否可以解释为“等”权益尚存疑问。在消费合同中,消费者的知情权依赖于合同关系,如经营者和消费者之间不存在合同关系,经营者亦无告知义务,与之相对应的是,消费者亦无知情权。因此,知情权在性质上更像一种相对权,只有在缔约的情况下,借助信息欠缺一方的意思表示,契约关系上的不利益才得以产生,故对其救济毋宁仍应回归到对意思表示不自由的救济上。

(3)合同责任和侵权责任并不同时主张。《民法总则》第186 条(现《民法典》第186 条)规定,违约责任和侵权责任竞合时,当事人只能择一行使。本案中,当事人根据《消保法》第55 条认为经营者构成欺诈,主张“退一赔三”。一般认为,此种欺诈被称为经营欺诈,其与《商品房买卖合同纠纷司法解释》的规定被认为是惩罚性赔偿在违约责任中的应用,即为合同领域的惩罚性赔偿,并不涉及侵权责任。〔33〕参见杨立新:《消费欺诈行为及侵权责任承担》,载《清华法学》2016 年第4 期;朱晓喆:《瑕疵担保、加害给付与请求权竞合:债法总则给付障碍中的固有利益损害赔偿》,载《中外法学》2015 年第5 期;周江洪:《惩罚性赔偿责任的竞合及其适用——〈侵权责任法〉第47 条与〈食品安全法〉第96 条第2 款之适用关系》,载《法学》2010 年第4 期;张新宝、李倩:《惩罚性赔偿的立法选择》,载《清华法学》2009 年第4 期;戴志杰:《两岸〈消保法〉惩罚性赔偿金制度之比较研究》,载《台北大学法学论丛》第53 期。本条(《消保法》第55 条)第1 款的惩罚性赔偿是违约赔偿责任的特殊形态。〔34〕参见李宇:《民法总则要义》,法律出版社2017 年版,第592 页。因此,可推断本案请求权性质为合同请求权。

二、经营者沉默欺诈认定的矫正:“天价豪车赔偿案”的贡献

2018 年年底,最高人民法院第五巡回法庭就“天价豪车赔偿案”作出终审判决,生效判决推翻了贵州省高级人民法院作出“退一赔三”的一审判决。〔35〕该案事实是,原告杨代宝向被告贵州新贵兴公司购买尊贵版宾利慕尚汽车一台。2014 年7 月30 日,新贵兴公司进行车辆移交检查时发现车辆左前门下有漆面损伤,通过抛光打蜡清除了漆面损伤,这一处理操作记载于该车辆的维修记录中。2014 年10月8 日,因汽车右后窗帘存在异响,新贵兴公司更换了窗帘总成,该维修操作亦记载于车辆的维修记录中。车辆的交付时间为2014年10 月14 日。2016 年5 月31 日,杨代宝通过“车鉴定”网查询所购车辆的维修保养记录时,查询到案涉车辆的前述处理、维修记录,遂以新贵兴公司和大众汽车销售公司在车辆交付之时未向其告知前述情形构成欺诈、给其造成巨大损失为由提起本案诉讼。该案的主要争点在于被告新贵兴公司就维修记录等事项违反告知义务是否构成欺诈,一审认为经销商违反告知义务构成沉默欺诈,并符合《消保法》第55 条第1 项的构成要件(与路径1 的思路基本一致);但二审法院认为,经销商违反告知义务侵犯了原告的知情权,但并不足以构成沉默欺诈,要求新贵兴公司予以赔偿(与路径5 的思路基本一致)。两审法院根据相同事实却作出完全不同结果的两份判决,表明两审法院对于经销商隐瞒瑕疵事项而违反告知义务,是否构成沉默欺诈的认定上态度有差异,其中缘由值得探究。

(一)天价豪车赔偿案的判决思路

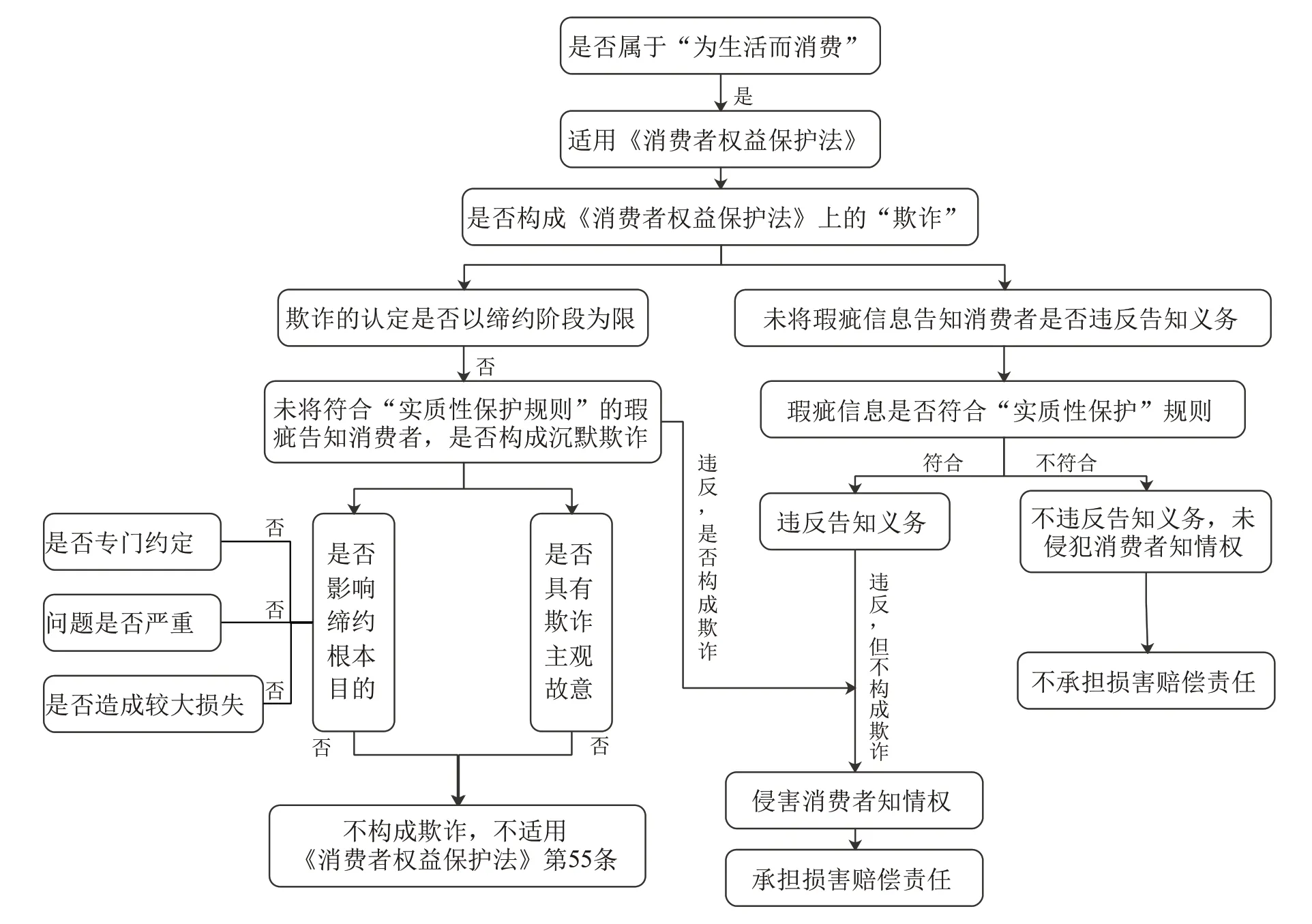

根据二审判决书,可将本案的判决思路归纳如下:(1)个人购买豪车是否属于“为生活而消费”,由此判断是否适用《消保法》;(2)经营者是否构成《消保法》上的“欺诈”;(3)欺诈构成要件中信息告知的时间节点是否以缔约阶段为限;(4)经营者新贵兴公司未将案涉信息告诉消费者是否违反告知义务;(5)新贵兴公司未将案涉信息告知消费者是否构成《消保法》中的欺诈;(6)责任承担的问题。

图1 “天价豪车赔偿案”判决思路图

据上图可知,本案有三个核心点:(1)经营者承担损害赔偿的依据在于,经营者违反告知义务、隐瞒瑕疵事项而侵犯了消费者知情权;(2)经营者违反告知义务,并不一定构成《消保法》上的“欺诈”;(3)关于“欺诈”的认定,应从是否影响缔约根本目的和是否具有欺诈的主观故意等方面综合考虑。

但这三个核心点也有以下问题亟待处理:第一,本案中经营者承担损害赔偿责任(酌定新贵兴公司向杨代宝赔偿110000 元)的依据在于侵犯了消费者的知情权,那么请求权基础是什么?第二,告知义务的范围,以及侵犯知情权与经营者“沉默欺诈”的关系如何?第三,经营者“沉默欺诈”的构成要件有哪些?下文分别回答上述问题。

(二)天价豪车赔偿案的请求权基础

关于本案的请求权基础,最高院第五巡回法庭在判决书中并未明言。但从判决书的表述来看,“本院依据《消保法》第8 条第1 款、第20 条第1 款……判决如下”。如前文分析,《消保法》第8 条和第20 条并不是请求权规范。本案的判决思路和路径5 保持一致,因此本案真正的请求权基础应为《合同法》第155 条、第111 条和第60 条第1 款(现《民法典》第617 条、第582 条和509 条第1 款),法院据此判决经营者承担瑕疵违约责任。

(三)沉默欺诈的认定路径再探讨

如前述,《消保法》第55 条第1 款中“欺诈”适用民法上的规定。我国民法上欺诈的构成要件有:(1)须有欺诈的故意;(2)须有欺诈行为;(3)须被欺诈人因受欺诈而陷于错误判断;(4)须被欺诈人基于错误判断而为意思表示(因果关系)。〔36〕参见梁慧星:《民法总论》(第4 版),法律出版社2011 年版,第180、181 页。以下就构成要件分别论述。

其一,经营者沉默欺诈的认定并不局限于缔约阶段。在传统民法欺诈理论中,赋予欺诈以撤销的权利,在于欺诈侵害了表意人的表意自由,即干扰了表意人的意思形成自由。但在现代社会,在特定情形下,有必要使欺诈认定的时间节点突破缔约阶段的限制,理由如下:

第一,传统民法保护被欺诈人的理论形成于自由资本主义时期,彼时商品种类不够丰富,亦未形成垄断市场,合同双方在信息获取等地位相对均衡。但在垄断市场的背景下,企业可以利用市场支配地位滥用信息不对称而转嫁成本,消费者获取真实信息的渠道和途径受到前所未有的威胁。此时,欺诈已经不仅仅是一个合同表意自由的问题,本质上是一个市场问题。〔37〕参见谢晓尧:《欺诈:一种竞争法的理论诠释——兼论〈消费者权益保护法〉第49 条的适用与完善》,载《现代法学》2003年第2 期。消费者保护法救济不再是解决“意思瑕疵”,而是法律对市场势力的介入和干预。因此,此阶段的欺诈认定不应局限于缔约阶段,须延展至交付前。

第二, 在现代买卖中,交付的形式和交易方式也趋于多样与复杂,并非以前简单商品经济时代中“现物交易”的形态。“随着生产运销的分工层次加深,市场规模不断扩张,复杂的交易形态陆续出现,不仅空间加大、时间拉长,交易主体也变得多元,交易内容则往往多层又环环相扣。”〔38〕苏永钦:《寻找新民法》,北京大学出版社2012 年版,第379 页。

第三, 本案标的物为种类物买卖,交付前标的物并未特定化。因此,作为销售者(经营者)在缔约过程中,无法知晓标的物是否存有瑕疵,也无法履行告知义务。但是销售者在履约过程中,需查验已特定的种类标的物是否存有瑕疵,所以需要将欺诈的认定阶段延伸至交付之前。

综上,对于履约的制度设计需要回应现实并进行适当的调整。回归本案,法院认为,在经营者和消费者的消费合同之中,为充分保护消费者知情权,欺诈的认定并不局限于缔约阶段,应包括交付之前的阶段。因为“相对于消费者而言,经营者在商品信息的获取上明显处于优势地位,消费者难以知悉经营者获取商品相关信息的具体时间或阶段,难以区分经营者对相关信息的获取是在缔约之前还是缔约之后。”目的性扩张是漏洞补充的方法,主要针对立法者疏忽,对法律文义所未涵盖的某一类型,为贯彻规范意旨,将该类型包括在法律适用范围之内。〔39〕参见杨仁寿:《法学方法论》,中国政法大学出版社1999 年版,第206、207 页。因此,法院通过目的性扩张的方法,将欺诈的认定阶段延伸至交付之前,此做法应予赞同。

其二,经营者沉默欺诈故意的判断。在学理上,有学者认为,欺诈人必须首先知道自己所做陈述的不真实性或至少估计到该不真实性。〔40〕参见[德] 本德·吕特斯、[德]阿斯特丽德·施塔德勒:《德国民法总论》,于鑫淼、张姝译,法律出版社2017 年版,第417 页。对此,有学者认为“故意”本身很难证明,若一味将举证责任课以消费者,将造成举证责任过重的情况。〔41〕参见陆青:《论消费者保护法上的告知义务——兼评最高人民法院第17 号指导性案例》,载《清华法学》2014 年第4 期。有更为激进的观点认为,在沉默欺诈的情形,一方当事人负有说明义务的前提下,可由说明义务的违反直接推定其具有诈欺的故意。〔42〕参见牟宪魁:《说明义务违反与沉默的民事诈欺构成——以“信息上的弱者”之保护为中心》,载《法律科学(西北政法学院学报)》2007 年第4 期。传统民法上对于欺诈故意认定,有学者认为采“双重故意说”,即须有使他人陷于错误的意思(英美法上的Fraud),和须有使他人因错误而为意思表示的表示。〔43〕参见林诚二:《民法总则新解:体系化解说》(下册),瑞兴图书股份有限公司2012 年版,第128-129 页。弗卢梅也认为,“当欺诈人明知或可以预见到,他所旨在欺诈的人将会因受到欺诈而作出他在未受欺诈的情况下原本不会作出的意思表示或原本不会作出具有该内容的意思表示,他具有欺诈的恶意。”〔44〕[德]维尔纳·弗卢梅:《法律行为论》,迟颖译,法律出版社2013 年版,第646 页。此种双重故意说,可以作为故意要件认定的方法。〔45〕对于需要进行故意推定的主张,笔者认为在经营者和消费者之间的消费合同中并不需要作特殊处理。因为《消费者权益保护法》第23 条就经营者在6 个月发现瑕疵争议,须经营者承担瑕疵的举证责任,也是一种举证责任的倒置规则。

本案中,最高人民法院认为,经营者将车辆交付前的操作(维修)如实记录并即时上传至消费者可通过一定途径公开查询的网络,完成了相关信息一定程度上的披露,可认定经营者并无刻意隐瞒的意图。但是,上传至系统就排除了经营者隐瞒的主观故意吗?有法院认为,经营者将车辆维修记录如实上传登记在自家汽车销售系统中,虽然客户可在4S 店查到该信息,但无法自行查看,此时不能认定不存在故意隐瞒。〔46〕参见北京市第三中级人民法院(2016)京03 民终6442 号民事判决书。可见,实践中对于经营者沉默欺诈故意的认定也有分歧。

笔者认为,本案中最高人民法院认定经营者并无刻意隐瞒的意图,尚欠妥当。因为本案中的经营者将维修记录录入系统中但不告知消费者,其目的是使消费者陷于错误,并希望消费者因此而作出购买的意思表示,此时经营者应该认定为具有欺诈的故意。而当事人无论通过内部系统查询还是付费查询标的物是否有维修记录,均需付出高额的信息获取成本;相反,如经营者直接将维修记录告知经营者,既可以降低消费者的信息获取成本,也并未增加经营者自身的额外义务。

此外,最高人民法院在认定是否构成欺诈时,将“是否给消费者造成较大不利影响”作为考虑因素的做法也值得商榷。因为,与刑法上的欺诈不同,民法中欺诈故意的判断,“不以财产上利益或令他人损失财产为必要”,〔47〕林诚二:《民法总则新解:体系化解说》(下册),瑞兴图书股份有限公司2012 年版,第129 页。也无须欺诈人给自己或者他人谋求非法财产利益(谋利)的故意。〔48〕参见[德]汉斯·布洛克斯、[德]沃尔夫·迪特里希·瓦尔克:《德国民法总论》(第33 版),张艳译,中国人民大学出版社2012 年版,第275、276 页。

其三,经营者违反告知义务是沉默欺诈行为。“沉默型”欺诈与积极欺诈最主要的区别在于,沉默欺诈的行为表现为隐瞒事实真相。隐瞒事实真相在经营者和消费者之间的消费合同中的表现是经营者违反了告知义务(应告知而未告知)。因此,在沉默欺诈中最核心的判断在于:经营者是否违反了告知义务。回归到实证法,经营者的告知义务散见于各民事单行法,有《合同法》第42条和第60条(现《民法典》第500 条和第509 条)、《消保法》第8 条和第20 条等规定。〔49〕陆青老师比较清晰地梳理了私法体系中的告知义务群,参见陆青:《论消费者保护法上的告知义务——兼评最高人民法院第17 号指导性案例》,载《清华法学》2014 年第4 期。《消保法》对于经营者的告知义务采“全面真实”标准,但违反告知义务是否就属于欺诈的客观行为呢?需要进一步讨论。

欺诈的内容是法律行为的要素,即需要与该法律行为的基本属性相关联的事项。〔50〕参见[日]近江幸治:《民法讲义I:民法总则》,渠涛等译,北京大学出版社2015 年版,第205 页。本案中,法院采取了告知义务的“实质性保护”规则,以区分经营者就该信息是否有义务告知消费者。法院将经营者的告知义务范围限缩为“经营者所应提供的商品全面信息,并非指与商品有关的所有信息,而是指可能影响消费者人身健康、安全或一定财产利益的全部重要信息”。

因此,本案二审法院认为,“对于新车在流通或存储环节产生的此类轻微瑕疵,经营者通过轻微的手段进行消除的行为,属于新车交付前合理的整理行为。该类问题及相应的整理行为显著轻微,不涉及消费者人身健康和安全,几乎不涉及其实质性财产利益,经营者如未将这类信息告知消费者,不构成对法定告知义务的违反,不构成对消费者知情权的侵犯。”〔51〕同样的观点参见广东省深圳市中级人民法院(2018)粤03 民终1334 号民事判决书。而对于窗帘电动总成的更换问题,法院认为经营者的更换行为已经超出了正常的PDI 检查范围,不属于正常的新车瑕疵整理措施。此类信息将对消费者心理和财产利益造成影响,经营者应向消费者如实告知,如违反告知义务将侵犯了消费者的知情权。综上,本案中贵州新贵兴公司未告知此类信息,客观上具有欺诈行为。

其四,消费者基于欺诈行为陷入错误的判断。判断经营者沉默欺诈的构成,须考虑被欺诈人(消费者)因受欺诈而陷于错误,此处的“错误”到底所指什么?有学者认为,“欺诈方的欺诈行为影响了人的决策,使行为人产生动机错误或加重了行为人的动机错误。”〔52〕《民法总则专题讲义》编审组:《民法总则专题讲义》,法律出版社2019 年版,第438 页。通过体系解释,此处的错误应与重大误解中的“错误”作同一理解。一般认为,此处错误主要为动机错误。动机错误,是意思表示内容以外事项的错误,表意人因对此类事项认识错误而作出意思表示。〔53〕参见李宇:《民法总则要义》,法律出版社2017 年版,第551 页。至于此时其错误是内容错误或动机错误以及错误严重与否,均在所不问。〔54〕参见史尚宽:《民法总论》,中国政法大学出版社2000 年版,第426 页。对于欺诈事项,大多数国家或地区的法律并不要求欺诈是针对一个重要事项。〔55〕欧洲大多数国家的法律体系中,并不要求欺诈是否是一个重要性欺诈。参见[德]克里斯蒂安·冯·巴尔、[英]埃里克·克莱夫:《欧洲私法的原则、定义与示范规则:欧洲示范民法典草案》(全译本)(第1 卷、第2 卷、第3 卷),付俊伟译,法律出版社2014年版,第434 页。即使是微小的错误,几乎所有的法律都乐意认可撤销合同的权利。〔56〕参见冉克平:《意思表示瑕疵:学说与规范》,法律出版社2018 年版,第272 页。

就本案而言,经营者在车辆车漆修复和窗帘电动总成更换的瑕疵问题上未予告知消费者,致使消费者误认为该豪车是无瑕疵、无修理的新车而购买。因此,消费者误认为标的物是新车而购买,属于动机错误中标的物性质错误,此时符合本构成要件。〔57〕须说明的是,“知假买假”者之所以不能适用《消保法》第55 条,是因为“知假买假”者在购买商品时,明知是假货而购买,并未基于经营者未告知而陷入错误。

其五,基于错误判断而为意思表示。在学理上,“至于不真实之事实是否重要而有影响意思之形成,应以该事实与表意人自由形成意思之过程有无因果关系为断。”〔58〕林诚二:《民法总则新解:体系化解说》(下册),瑞兴图书股份有限公司2012 年版,第130 页。因此,基于错误判断而为意思表示的实质是欺诈行为和意思表示之间具有因果关系。

对于欺诈行为中因果关系的判断,有学者认为采用“若有则无”进行认定。在具体案件中欺诈必须与意思表示的作出是有因果关系的,即若没有欺诈,表示可能不会被作出,或者不会以这个内容或不会在这个时间作出。〔59〕参见[德] 本德·吕特斯、[德] 阿斯特丽德·施塔德勒:《德国民法总论》,于鑫淼、张姝译,法律出版社2017 年版,第417 页。在比较法上,德国法和法国法对于因果关系判断理论似乎有所差异。德国法上认为,“欺诈必须对受欺诈人意思表示的作出起到决定性作用,也即以欺诈与意思表示之间存在因果关系为必要。”〔60〕[德]维尔纳·弗卢梅:《法律行为论》,迟颖译,法律出版社2013 年版,第646 页。法国法上区分决定性欺诈和次要性欺诈,〔61〕相类似的有《魁北克民法典》1401 条规定,“一方当事人以欺诈诱使他方所犯或知悉第三人的欺诈诱使他人所犯的错误,任何时候均使同意无效,但以陷于错误的当事人没有此等错误将不订立合同或订立具有不同条款的合同为限。欺诈可以因沉默或知而不言产生。”参见《魁北克民法典》,孙建江等译,中国人民大学出版社2005 年版,第178 条。决定性欺诈是指欺诈行为对于合同的订立应具有决定性作用,即合同一方当事人的误解为欺诈行为所引起,如无欺诈行为就不会订立合同;而次要性欺诈,是指即使不存在这种欺诈行为,不影响合同的订立,只影响合同的订立条款内容;对于前者主张无效,后者只能主张损害赔偿。〔62〕参见尹田:《法国现代合同法》(第2 版),法律出版社2009 年版,第105、106 页。虽然理论上似有所争议,但核心点仍在于“欺诈(错误)对于意思表示形成的决定性作用”。

在我国,有学者主张“若有则无”的认定方法。〔63〕参见李宇:《民法总则要义》,法律出版社2017 年版,第591 页;朱庆育:《民法总论》(第2 版),北京大学出版社2017 年版,第281 页。也有学者主张不应当将欺诈进行区分主要事项和次要事项,只要欺诈事项导致相对人陷于错误,并对其作出意思表示具有决定性影响即可。〔64〕参见冉克平:《意思表示瑕疵:学说与规范》,法律出版社2018 年版,第272 页。但是前述标准比较抽象,如何判断错误对于意思表示有决定性影响呢?最高人民法院在“天价豪车赔偿案”中引入了“是否影响消费者缔约根本目的”规则,以判断消费者在经营者的沉默欺诈行为中陷于错误的状态,以及该错误是否构成意思表示的决定性影响。但是,“缔约根本目的”并不是现行法律的专用词语。其在现行法中的解读是否是动机错误,或者是合同目的,抑或是根本违约,均有疑义。因此,如何判断是否影响缔约根本目的,以及怎样从民法角度解释缔约根本目的,需要进行论证。

笔者认为,缔约根本目的并不能解释为现行法中的“动机错误”“合同目的”和“根本违约”,缔约根本目的所影响的是意思表示中的效果意思。〔65〕崔建远教授认为,“效果意思和合同目的之间具有一定的关联性”,参见崔建远:《论合同目的及其不能实现》,载《吉林大学社会科学学报》2015 年第3 期。因此本案经营者隐藏案涉瑕疵信息,并没有影响消费者缔约根本目的,所以无法认定欺诈;同时,暗含的另一种思路是,该行为既然没有影响缔约根本目的,那么不构成根本违约,不符合瑕疵责任中的解除规则,该行为仅为一般违约行为,经营者承担损害赔偿责任即可。首先,动机错误不是欺诈构成要件中因果关系的判断要素,只是相对人基于欺诈行为陷入错误的要件。其次,合同目的是合同法中非常重要的概念,〔66〕关于合同目的在合同法中的梳理,参见崔建远:《论合同目的及其不能实现》,载《吉林大学社会科学学报》2015 年第3 期。主要涉及附随义务、合同内容的确定和履行、合同解除和合同解释等《合同法》总则(现《民法典·合同编》中的通则编)内容,也涉及《合同法》分则(现《民法典·合同编》中的典型合同编)部分。〔67〕参见马忠法:《“合同目的”的案例解析》,载《法商研究》2006 年第3 期。但合同目的并不涉及欺诈的认定。最后,缔约根本目的也不是根本违约,根本违约是法定解除[《合同法》第94 条第4 项(现《民法典》第563 条第4 项)]的事由之一,从性质上看是一种严重的违约行为,并不涉及意思表示的干扰行为。

回归到本案,最高人民法院认为从“合同中是否对此存在专门约定”,“问题是否严重及处理措施是否复杂”和“是否给消费者造成较大不利影响”等三个因素判断经营者违反告知义务是否对意思表示的作出有决定性影响,其本质是认为缔约根本目的是意思表示的干扰程度的严重性,并且是基于错误作出意思表示的决定性因素。

(四)“天价豪车赔偿案”的贡献:沉默欺诈认定路径的矫正

与指导案例17 号相比,“天价豪车赔偿案”在判断经营者是否构成沉默欺诈的认定上重申了以下规则:(1)经营者告知义务的违反并不一定构成欺诈,应严格检讨经营者的行为是否符合欺诈的构成要件;(2)《消保法》上欺诈的认定,应适用《民通意见》第68 条的规定;(3)违反告知义务是否影响合同的根本缔约目的,是作为“欺诈”认定的考虑因素,由此判断消费者是否因此陷入错误而作出意思表示;该规则采法国法上区分主要性欺诈和次要性欺诈理论,摒弃了德国法上的欺诈理论。(4)经营者的告知义务应采“实质保护规则”,违反告知义务侵犯了消费者知情权的,需承担损害赔偿责任。

三、经营者沉默欺诈认定路径的回归

如何妥当地认定经营者是否构成沉默欺诈,笔者认为应从以下四个方面回归。

(一)沉默欺诈的构成要件须以严格认定为原则

学说上对于沉默欺诈的构成要件是否需作特殊处理,有一定分歧。有学者主张对存在说明义务情况下的沉默性诈欺,应缓和其因果关系要件和故意要件。〔68〕参见牟宪魁:《说明义务违反与沉默的民事诈欺构成——以“信息上的弱者”之保护为中心》,载《法律科学(西北政法学院学报)》2007 年第4 期。有学者认为,《消保法》对于经营者的告知义务采用全面真实标准,加大了欺诈认定的可能范围,需通过对欺诈的严格认定加以平衡经营者和消费者的关系。〔69〕参见陆青:《论消费者保护法上的告知义务——兼评最高人民法院第17 号指导性案例》,载《清华法学》2014 年第4 期。还有学者主张应承认过失欺诈。〔70〕参见刘勇:《缔约过失与欺诈的制度竞合——以欺诈的“故意”要件为中心》,载《法学研究》2015 年第5 期。

笔者认为,原则上应严格按照民法上欺诈构成要件予以认定经营者沉默欺诈,理由如下。

其一,从比较法上看,《欧洲示范民法典草案》对于欺诈故意的态度也是严格认定,欺诈必须是故意的,即引起对方错误的一方的虚伪陈述或未披露便是欺诈性的。〔71〕参见[德]克里斯蒂安·冯·巴尔、[英]埃里克·克莱夫:《欧洲私法的原则、定义与示范规则:欧洲示范民法典草案》(全译本)(第1 卷、第2 卷、第3 卷),付俊伟译,法律出版社2014 年版,第432 页。

其二,即使不认定为欺诈,消费者仍可依据瑕疵违约或缔约过失责任主张救济。《消保法》上的欺诈认定,本来是属于合同上的例外责任。在其他大陆法系国家,基本上不承认惩罚性赔偿。我国台湾地区“消保法”上的惩罚性赔偿,仅适用于侵权行为。

但在例外情况下,可以区分不同类型经营者进行适当扩张或限制,我国现行实证法承认在食品和药品领域对于欺诈要件采缓和说。具体而言,《食品安全法》第148 条后句规定了惩罚性赔偿的适用前提为“生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品”,〔72〕《食品安全法》第148 条规定,“但是,食品的标签、说明书存在不影响食品安全且不会对消费者造成误导的瑕疵的除外。”该但书条款对于食品消费中的惩罚性赔偿进行限制,从反面推论可知,第148 条的惩罚性赔偿的适用也以“欺诈(误导)”为要件,并摒弃了经营者的主观要件。该惩罚性赔偿的适用并不考虑经营者的主观要件。同时从《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》(法释〔2013〕28 号)第3 条规定〔73〕《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》第3 条规定,“因食品、药品质量问题发生纠纷,购买者向生产者、销售者主张权利,生产者、销售者以购买者明知食品、药品存在质量问题而仍然购买为由进行抗辩的,人民法院不予支持。”可知,最高人民法院对于认定欺诈的态度上并未要求消费者陷入错误的认识,只要经营者有欺诈的客观行为即可成立惩罚性赔偿。

(二)利益衡量在沉默欺诈认定中的妥当运用

《消保法》第1 条作为立法目的条款,具有利益衡量的作用。〔74〕参见刘颖:《民法典中立法目的条款的表达与设计——兼评〈民法总则〉(送审稿)第1 条》,载《东方法学》2017 年第1 期。一般认为,《消保法》的制度目的是为了对消费者予以特别保护,因此强化了消费者知情权的保护,扩大了经营者的告知义务范围,同时规定了经营者欺诈的惩罚性赔偿制度。

但是,通过前述6 种关于沉默欺诈认定的不同路径可知,惩罚性赔偿制度中沉默欺诈的认定在实践中产生不少争议。形成上述6 种不同认定路径,表面上是不同请求权基础的适用,但根源在于如何在沉默欺诈认定中运用利益衡量理论。以路径3 为例,法院一方面认为经营者就瑕疵信息应告知而未告知,违反了告知义务构成欺诈;另一方面却认为隐瞒的瑕疵比较轻微,并不涉及安全性能等主要问题,假如严格按照“退一赔三”进行赔偿,将课以经营者过重的负担;最终法院判决构成局部欺诈,并基于局部欺诈部分进行惩罚性赔偿。在路径3 中,法院的做法试图在利益平衡的基础上,调和经营者与消费者之间的关系,但判决结果却无实证法的依据,此种路径有“削足适履”的感觉。〔75〕“天价豪车赔偿案”一审和二审法院基于相同事实却作出完全不同的结果,也是基于利益衡量的结果。

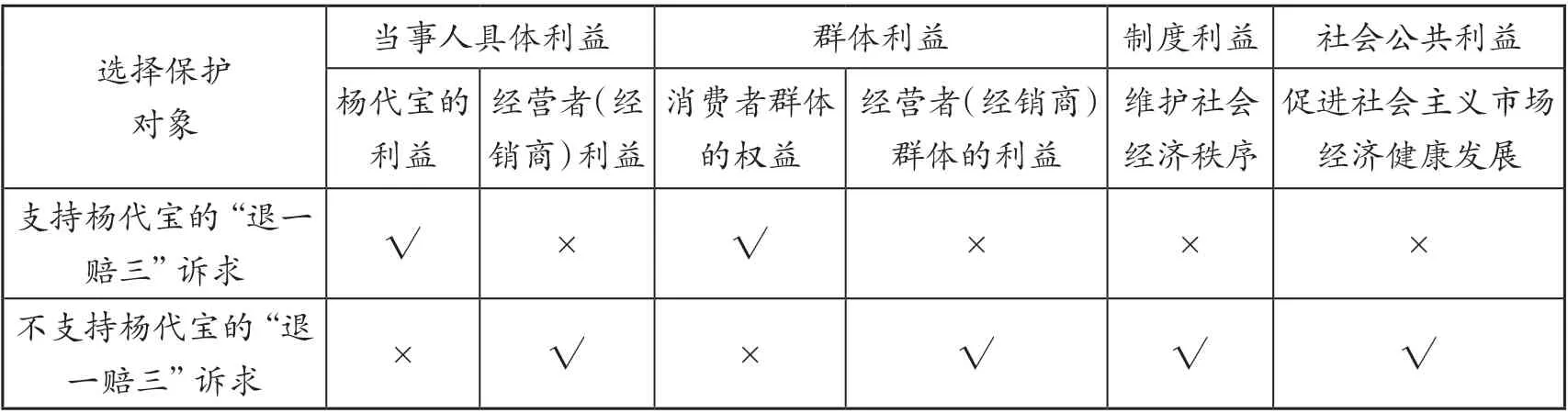

那么,应如何科学地平衡经营者和消费者之间的利益?笔者认为,利益衡量方法的妥当适用是经营者和消费者之间利益调和的关键。利益衡量的层次结构可分为当事人具体利益、群体利益、制度利益和社会公共利益。〔76〕参见梁上上:《利益的层次结构与利益衡量的展开——兼评加藤一郎的利益衡量论》,载《法学研究》2002 年第1 期。在经营者和消费者之间的消费合同关系中,如何划分利益的层次呢?《消保法》中立法目的条款体现了利益衡量的层次性,从该法第1 条的表述来看,群体利益是“消费者的权益”,制度利益是“维护社会经济秩序”,社会公共利益是“促进社会主义市场经济健康发展”。

表1 “天价豪车赔偿案”二审判决的利益衡量过程

以“天价豪车赔偿案”为例,我们通过利益层次结构对其中的利益进行解析(见表1),本案中涉及的问题是经营者所隐瞒的轻微修复的整理行为和窗帘电动总成的更换两处轻微瑕疵,此时是否构成欺诈?假如认定为欺诈,那么就支持了消费者杨代宝的“退一赔三”要求,此时保护了消费者的具体利益,也保护了消费者群体利益,但是否符合制度利益和社会公共利益呢?分析如下:

首先,《消保法》的制度利益在于通过强化消费者权益保护和加大经营者告知义务等系列规则,平衡经营者和消费者不对称的状况,维护社会经济秩序,并以此实现促进社会主义市场经济健康发展的社会公共利益。因此,“虽然消费者权益保护法立法的重心在于保护消费者在信息不对称问题上的弱势地位,但并不是对经营者的所有不当行为或瑕疵行为进行全方位规制,机械地适用消费者权益保护法中的惩罚性规定,过分强调了对经营者的过重惩罚,显然违背了市场正常运作的规律”。〔77〕鞠海亭、金晓平:《经营者欺诈行为的要件分析》,载《人民司法》2015 年第22 期。

其次,该法规定的惩罚性赔偿的目的,在于规制经营者利用消费者信息不对称的地位,诱使消费者作出违背本意的意思表示的行为;而非一刀切地对所有经营者的不当行为进行惩罚。〔78〕参见陆青:《论消费者保护法上的告知义务——兼评最高人民法院第17 号指导性案例》,载《清华法学》2014 年第4 期。隐瞒瑕疵事项并不一定构成欺诈行为,需根据行为的性质和程度对是否构成欺诈进行具体判断。

最后,惩罚性赔偿制度本身即为合同责任的例外,是违约责任的特殊形态,须严格适用。王泽鉴先生认为,在市场经济中,当事人的利益互相影响,惩罚性赔偿的威胁将造成经济活动的不确定及顾虑,甚至惩罚性赔偿将会鼓励不智的契约履行,导致无效率的资源分配。〔79〕参见王泽鉴:《损害赔偿》,北京大学出版社2017 年版,第366、367 页。

基于上述分析,如经营者仅因标的物存有轻微瑕疵未全面告知消费者,就以此判定经营者承担“退一赔三”的惩罚性赔偿,似乎有过于苛责经营者之嫌,〔80〕此时,即使不认定经营者欺诈,并不代表消费者权益无法得到救济。如前述几种不同路径,消费者可就经营者违反告知义务从缔约过失损害赔偿或瑕疵履行的违约损害赔偿等获得权益保护。不利于保护交易安全和市场经济效益,也不利于社会主义市场经济良性发展,有悖于《消保法》的制度利益和社会公共利益。

但是,利益衡量需要考虑不同的变量。在认定经营者是否构成沉默欺诈时,其变量在于违反告知义务的程度,即沉默欺诈的客观行为是否在意思表示作出中起决定性作用。在传统民法欺诈理论中,相对人基于隐瞒事实陷入错误,对于错误的轻微严重程度并不关注,甚至微小的错误也可成立该要件的错误。从这个方面来看,无论该错误是否属于轻微瑕疵,还是属于PDI 检测的范围,又或者是超出PDI 范围,甚至更严重的事故车等问题,均构成相对人的错误认识。

判断经营者构成沉默欺诈与否的核心问题在于:这些不同类型或不同程度的错误是否会对意思表示产生决定性影响。笔者认为,法国民法将欺诈区分为主要性欺诈和次要性欺诈,就是利益衡量的结果。区分主要性欺诈和次要性欺诈,在于欺诈事项是否会对意思表示产生决定性影响;如仅影响交易条件,则为次要性欺诈,该类型仅能通过损害赔偿获得救济,但并不构成合同撤销的原因。〔81〕参见朱广新:《合同法总则研究》(上册),中国人民大学出版社2018 年,第300、301 页。在消费者合同关系中,一方面,假如经营者隐瞒事项比较轻微,不会对消费者意思表示的作出产生决定性影响,违反该告知义务将不构成欺诈,此时消费者可基于经营者侵犯知情权为由获得合同法(《民法典·合同编》)上的损害赔偿救济。另一方面,假如经营者滥用信息不对称地位,隐瞒了消费合同中的重要事实,影响了消费者的根本缔约目的并基于此作出意思表示,那么经营者将构成欺诈,需要承担《消保法》第55 条“退一赔三”的民事责任。

(三)厘清侵犯知情权与沉默欺诈之间的关系

民法上的各项制度在设计时均有相应的规制范围,但随着民法理论的创新和法律继受等原因,〔82〕此为我国民法中层累现象造成的后果。参见刘颖:《中国民法中的“层累现象”初论——兼议民法典编纂问题》,载《东方法学》2015 年第2 期。逐渐形成了各项制度竞合的局面。经营者隐瞒标的物瑕疵事项的行为将违反告知义务,如何处理经营者沉默欺诈和侵犯消费者知情权的关系即为典型例证。

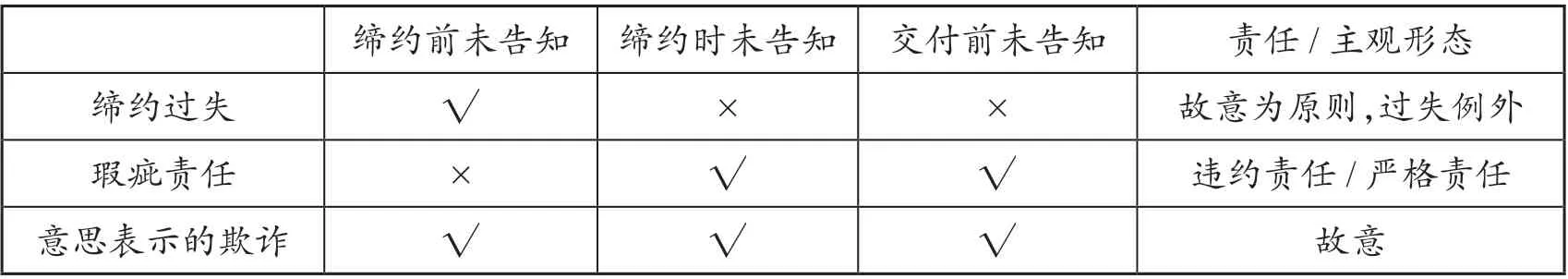

具体而言,在传统民法上,沉默欺诈是意思表示瑕疵制度的内容,瑕疵责任主要是买卖合同的履约问题,两者制度功能上各有差异。随着理论发展,德国学者耶林发现了被誉称为“法学上的发现”的缔约过失责任理论;〔83〕关于耶林的缔约过失责任理论,参见[德]鲁道夫·冯·耶林:《论缔约过失》,沈建峰译,商务印书馆2016 年版。我国民法继受并扩张了该理论,不再强调缔约过失责任与合同效力的关联性,更侧重于在缔约过程中的损害赔偿责任。〔84〕相关缔约过失责任理论的梳理,参见谢鸿飞:《合同法学的新发展》,中国社会科学出版社2014 年版,第158-163 页。经营者告知义务的范围在《消保法》中得以扩张,并规定了经营者欺诈的惩罚性赔偿制度。由此形成了我国现行法关于经营者隐瞒标的物瑕疵违反告知义务,以及沉默欺诈、缔约过失和瑕疵履行的法律效果多重竞合的局面(见表2)。

表2 隐瞒瑕疵的制度竞合

在存有竞合情况时,消费者如何主张权利的救济呢?如前述,《消保法》第55 条并非独立的请求权基础,该惩罚性赔偿为合同责任上的额外责任,那么,以此为依托的请求权可能会是《合同法》(《民法典·合同编》)中的缔约过失责任,可能会是瑕疵责任,也有可能是基于欺诈撤销合同。对此,当事人是否有任意选择权,抑或需依照请求权的优先与否按次序选择呢?

有观点认为,对于缔约过失和瑕疵责任的适用问题上,原则上瑕疵担保责任规则作为特别法应当优先予以适用,例外是,在出卖人有故意或者恶意行为的情形时,应当适用缔约过失的责任规定。〔85〕参见卢谌:《现代买卖法瑕疵担保责任制度——以法律原因引用为中心》,载《东方法学》2011 年第1 期。许德风教授持相同观点,参见许德风:《论瑕疵责任与缔约过失责任的竞合》,载《法学》2006 年第1 期。而在瑕疵担保和撤销规则(基于欺诈的合同撤销)的适用关系上,原则上也是以瑕疵责任规则作为特别法应当优先予以适用,但例外是在恶意诈欺的情形时,由买受人自行决定如何选择。〔86〕参见卢谌:《现代买卖法瑕疵担保责任制度——以法律原因引用为中心》,载《东方法学》2011 年第1 期。也有观点认为,瑕疵责任和缔约过失责任在着眼点、请求权基础、证明责任和法律后果等方面有所差异,故应赋予当事人选择权。〔87〕参见陆青:《论消费者保护法上的告知义务——兼评最高人民法院第17 号指导性案例》,载《清华法学》2014 年第4 期。

笔者认为,应赋予当事人选择权更具合理性。理由如下:其一,民法上的欺诈、瑕疵责任、缔约过失责任和《消保法》的告知义务制度等均是在特定社会背景下演进形成的制度竞合,各项制度均有其相应的制度利益。对于当事人而言,制度竞合下的不同请求权并无优劣之分,因此无须以请求权优先性的方式限制当事人选择不同救济途径。其二,各类制度的期间限制有一定的差异,当事人可通过期间的差异选择最优的请求权基础。具体差异有:基于欺诈事由的合同撤销权(《民法典》第152 条)有 1 年除斥期间的限制;而瑕疵责任有除斥期间(2 年)(《民法典》第621 条第2 款)、质量保证期等期间的限制;缔约过失责任虽无除斥期间,从解释上应受一般诉讼时效(3 年)的约束。其三,各类制度的损害赔偿范围不同。综上,请求权优先次序不利于当事人自由选择最优救济方式,在制度竞合的情形下,应该赋予当事人任意选择权。

(四)界定告知义务范围:区分核心范围和边缘范围

关于经营者沉默欺诈认定,以其对当事人负有告知义务为前提。但经营者是否构成欺诈,则以隐瞒瑕疵事项是否违反告知义务范围进行判断。由此引发系列问题,即告知义务的范围和沉默欺诈的关系如何?违反告知义务一定构成欺诈?抑或违反告知义务仅为欺诈认定的前提,至于构成欺诈与否以及经营者违反告知义务何种程度与范围是否相关联?

最高人民法院在“天价豪车赔偿案”上对此问题的态度为:违反告知义务仅为欺诈认定的前提,违反告知义务不一定构成欺诈,欺诈应结合违反告知义务的程度予以认定。那么,如何界定经营者告知义务的范围是判断欺诈构成与否的关键。因为,在适用该法条时,对于经营者的告知义务应在内容、程度上有所区分,应加入有悖于诚信原则程度的考量,也就是说在认定《消保法》中的欺诈行为时,不仅应存在经营者故意隐瞒真实情况的事实,也应当满足诱使消费者做出错误意思表示这一要件。〔88〕参见鞠海亭、金晓平:《经营者欺诈行为的要件分析》,载《人民司法》2015 年第22 期。

对此,笔者认为应从以下两个角度界定《消保法》的告知义务范围:

1.以“实质性保护规则”厘清经营者告知义务范围。我国法上的告知义务范围,《合同法》(《民法典·合同编》)《消保法》《食品安全法》等法律有不同的规定。就《消保法》而言,虽然第8 条和第20 条规定了经营者真实全面的信息披露义务,但告知义务的边界非常模糊,尤其条文表述的是信息须“全面”告知,全面到何种程度才算履行了告知义务?无限制地扩大告知义务范围不符合经营者和消费者的利益需求,甚至可能导致交易成本的边际递升,“这种成本包括交易前的信息收集成本和交易中的说明成本以及交易后的特定信息的提供成本等,这些成本在边际上是递增的,”〔89〕应飞虎:《经营者信息披露制度研究》,载《经济法论坛》2003 年第1 期。从而降低交易快捷和市场效率。一方面,这将课以经营者过重的负担,经营者作为以营利为目的的商事主体,必然毫无保留坦诚地全部披露,如商品的真实成本;另一方面,也将消费者置于巨大信息流之中,作为非专业人士的消费者无法区分信息的有效性,实质上并不能达到保护消费者的目的。

因此,须以“实质性保护规则”作为界定告知义务范围的标准,即“经营者所应提供的商品全面信息,并非指与商品有关的所有信息,而是指可能影响消费者人身健康、安全或一定财产利益的全部重要信息”,至于告知义务范围的构成,“则应以动态系统论为基础,以‘合同的性质’、‘当事人的身份’、‘合同条款的形式与订立方式’以及‘信息的重要性’作为判断要素。”〔90〕刘勇:《论缔约前的信息提供义务》,南京大学2012 年博士学位论文,第95 页。

2.应将告知义务范围区分为核心范围和次要范围,以“影响根本缔约目的”界定核心范围,其余为边缘范围。经营者就核心范围的事项未予告知消费者,使消费者接受经营者提供商品或者服务,在品质(质量)、产地、新旧等与真实的商品或者服务以及消费者的真实意思表示之间存在实质性的差别,〔91〕参见山东省青岛市中级人民法院(2017)鲁02 民终7160 号民事判决书。此时将构成沉默欺诈。

除核心范围外,其余均为边缘范围,如经营者隐瞒虚出库的行为、〔92〕参见山东省青岛市中级人民法院(2016)鲁02 民终5384 号民事判决书。轻微瑕疵、〔93〕参见浙江省高级人民法院(2015)浙民申字第01881 号裁定书。车辆用户手册的错误记载〔94〕参见重庆市高级人民法院(2017)渝民申251 号民事裁定书。等不会影响消费者意思表示的作出,即使经营者就此未履行告知义务亦不构成欺诈。理由如下:其一,违反告知义务即构成欺诈,不利于经营者和消费者关系的平衡,也不符合《消保法》的制度利益和社会公共利益(见表1)。其二,告知义务范围的划定在比较法上也有类似规则,法国法区分一般信息与特别信息义务,只有遗漏实质信息才构成商业欺诈。〔95〕参见凌学东:《消费者合同前信息义务研究》,载《北方法学》2016 年第2 期。《日本消费者契约法》在第4项第1 款规定经营者须就“重要事项”进行告知,〔96〕我国司法实践中引入的“是否影响合同缔约根本目的”判断规则,与日本法非常相似。日本《消费者契约法》第4 条第5 项规定了“重要事项”的范围,第一项第一款以及第二项之中所称“重要事项”,即下述有关消费者契约之事项(同项之场合,第三款所列举除外)(1)物品、权利、劳务及其他构成该消费者契约之标的物其性质、用途以及其他内容,通常会影响消费者决定是否缔约消费者契约者。(2)物品、权利、劳务及其他构成该消费者契约之标的物其对价及其他交易条件,通常会影响消费者决定是否缔约消费者契约者。详见日本《消費者契約法》,来源:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412AC0000000061,2019年5月1日访问。本注释部分的资料由在京都大学法学院访问的上海大学法学院王涛老师提供,在此表示感谢!否则消费者可以撤销消费合同。

区分核心范围和次要范围的意义在于,经营者违反告知义务的核心范围,因隐瞒事项“影响根本缔约目的”,对消费者的意思表示作出产生决定性影响,同时在满足其他要件的基础上,可认定为欺诈,适用《消保法》上的惩罚性赔偿;〔97〕经营者的不当行为或沉默行为是否构成欺诈,在满足其他要件之外,主要是该行为是否对意思表示的作出具有决定性影响。例如《最高人民法院公报》2017 年第8 期刊载的“陈雪琴诉重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司等产品销售者责任纠纷案”,法院认为,该案中的商品虽有产品标注不当的行为,该不当标注行为固然会强化消费者的购买信心,但并不是导致其产生购买意愿的主要原因。因此,不能因涉案产品标注药品生产许可证号而认定经营者构成欺诈。“经营者应当告知消费者的‘实质信息’属于此‘标的物之实质’,消费者受商业欺诈对实质信息产生错误认识,导致同意缔约的意思表示错误,契约归于无效,发生财产返还、损害赔偿等法律后果。”〔98〕苏号朋、凌学东:《法国消费欺诈行为的法律规制及借鉴》,载《法学杂志》2013 年第4 期。但如果经营者的行为仅违反告知义务的边缘范围,那么不可以认定为欺诈,仅可通过瑕疵责任、缔约过失责任等规则进行救济。

四、结语

沉默在法律上一般不具有意义和约束力。当事人就标的物瑕疵未履行告知义务,在民法上可能须承担缔约过失责任、基于欺诈的合同撤销以及瑕疵责任等法律后果。但在经营者和消费者之间的消费合同关系中,因经营者负有告知义务,如其对于标的物瑕疵保持沉默,除上述责任外,还将承担《消保法》第55 条第1 句的惩罚性赔偿责任,此为经营者沉默欺诈的基本认定路径。最高人民法院通过发布指导案例17 号,试图厘清经营者沉默欺诈的认定路径。但此后不同层级的法院在如何认定沉默欺诈的问题上,却形成了6 种认定路径。认定路径如此混乱的背后,一方面可能在于法院就《消保法》法律规范是否可作为请求权基础的认识不足;另外一方面在于《消保法》告知义务范围的边界模糊不清,以及该法第55 条关于欺诈认定构成要件的争议。2018 年年底,最高人民法院在“天价豪车赔偿案”判决中所重申的系列规则,在一定意义上矫正了指导案例17 号关于“未告知即推定构成欺诈”的认定思路,在保护消费者和加重经营者负担之间保持了利益平衡。关于经营者沉默欺诈的认定,既要防止经营者滥用信息不对称侵害消费者的合法权益,也要考虑不能过于苛责经营者和加重经营者的负担。因此,关于经营者沉默欺诈的认定,应从欺诈构成要件须以严格认定为原则、妥当适用利益衡量的方法、妥善处理侵犯知情权和沉默欺诈的关系以及告知义务范围的界定等四个方面展开。