啮齿类动物类风湿性关节炎模型制备方法统计分析

王凯涛,谭荃荃,周凡琦,运晨霞,2

(1.广西中医药大学基础医学院,广西 南宁 530200;2.广西高发传染病中西医结合转化医学重点实验室,广西 南宁 530200)

类风湿性关节炎(rheumatoid arthritis,RA)是一种慢性自身免疫性疾病,以关节滑膜增生、炎性细胞浸润、血管翳形成及关节软骨和骨基质破坏为主要特征,病变呈对称性、破坏性发展,最终可导致关节畸形和功能丧失,目前临床尚无治疗RA 的特效药物[1]。

RA动物模型是研究RA发病机制以及寻找有效治疗方法的主要手段,理想的RA动物模型应具备以下特点:一是模型在病因学与发病机制方面与人类相似;二是模型的发病过程、临床症状、免疫病理特点应与人类相似;三是模型容易获得,施加相同实验条件获得的结果相同,能够检测到机体免疫系统的变化;四是模型应具有稳定性、可重复性、成本低和易操作的特点。因此,建立一种成熟、稳定的RA 模型具有重要意义。

1976 年开始,不断有人利用动物模型研究RA,曾用来制作RA 模型的动物包括:大鼠、小鼠、兔、恒河猴、犬、豚鼠[2-3]。总的来说,应用大鼠、小鼠作为研究类风湿性关节炎的动物模型比较多,原因是大型动物虽然在体型、解剖学及治疗应答方面与人较为相似,但因其成本高、操作困难以及稳定性相对较差等,阻碍了这些动物模型的深入发展和更广泛的应用,而大鼠、小鼠以其高繁殖、易饲养、稳定的近交系等特点,成为实验室里常用的实验动物。本研究查 阅了2000 年1 月1 日至2017 年12 月31 日国 内 公开发表的有关大鼠、小鼠类风湿性关节炎的实验研究论文,并对其中大鼠、小鼠的造模研究方法以及大鼠、小鼠RA模型的优缺点进行了归纳与分析。现将结果报道如下。

1 研究方法

1.1文献检索 以“类风湿性关节炎”“动物模型”“分析”等为关键词,手工查阅2000 年1 月1 日至2017 年12 月31 日中国知网数据库(CNKI)发表的相关文献。检索得到文献篇数370 篇,其中与大鼠有关的文献为332篇,与小鼠有关的文献为38篇。

1.2文献质量分析 本文查阅的相关文献中所涉及样本均由正规实验动物中心提供或代养,样本分别从膝关节滑膜病理形态学观察、大小鼠踝关节病理变化、大小鼠关节X 线表现等方面测定建立类风湿性关节炎模型的有效性,均为可靠有效的样本。

2 结 果

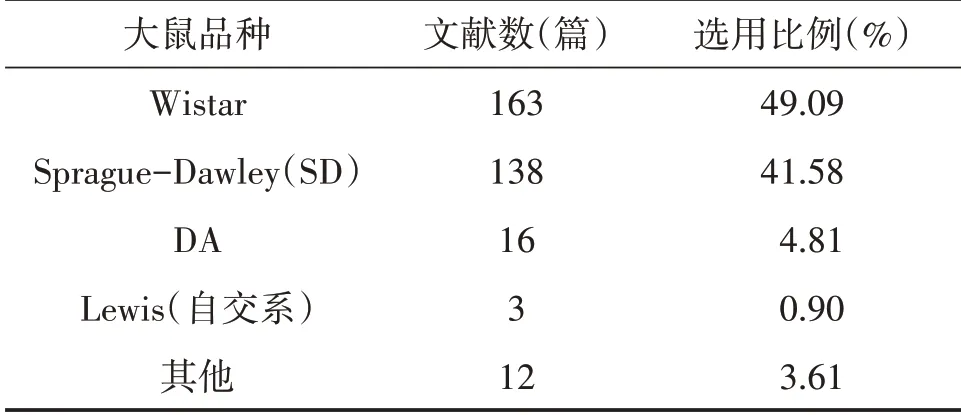

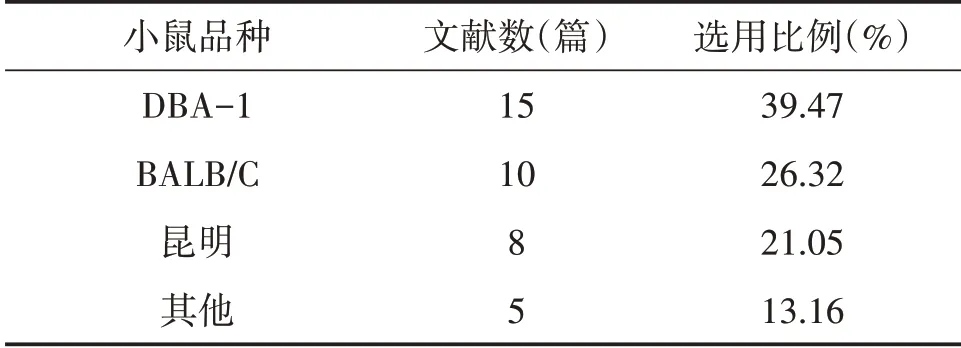

2.1动物品系及性别的选择 见表1~表4。

表1~表4 结果显示,用作类风湿性关节炎模型的大鼠品系主要有Wistar 大鼠和SD 大鼠两种,所占比例分别为49.09%和41.58%;用作类风湿性关节炎模型的小鼠品系较多,主要有DAB-1 小鼠、BALB/C小鼠和昆明小鼠,所占比例分别为39.47%、26.32%和21.05%,其他小鼠品系为13.16%。而实验动物的性别主要以雄性为主,其中雄性大鼠所占比例为78.61%,雄性小鼠所占比例为47.37%。

表1 大鼠品系选择及所占比例 (n=332)

表2 小鼠品系选择及所占比例 (n=38)

表3 大鼠品系性别选择及所占比例(n=332)

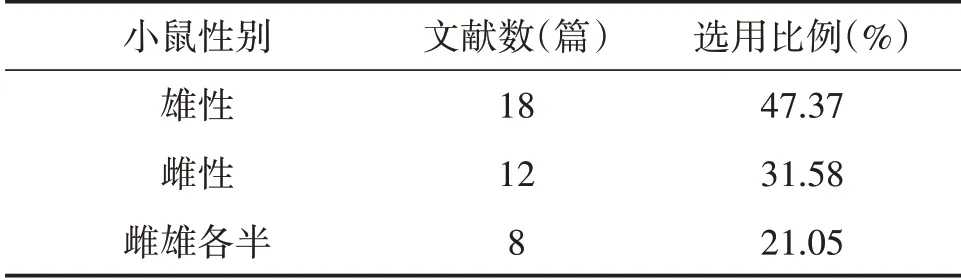

表4 小鼠品系性别选择及所占比例 (n=38)

2.2致敏方法 类风湿性关节炎是一种自身免疫性疾病,模型的制备有诱导式、转基因式和自发式3种[4-5],本文主要分析文献中诱导式的造模方法。

2.2.1致敏药物 常用制备RA 模型的诱导药物是佐剂和Ⅱ型胶原蛋白,此外偶见使用降植烷、热杀死结核分支杆菌(Mtb)等药物。

2.2.1.1佐剂 佐剂分为弗氏完全佐剂(Freund′s complete adjuvant,CFA)和弗氏不完全佐剂(incomplete Frennd′s adjuvant,IFA)。CFA是用液体石蜡与无水羊毛脂配制,两者按2∶1 或6∶4 的比例混合,将混合液1 ml 经过高压灭菌后再加入80 ℃灭活1 h 的减毒卡介苗(Mtb)或干燥结核死菌10 mg 来制成。其中不加卡介苗的则为IFA。佐剂诱导的关节炎模型,称为佐剂型关节炎模型(AA)[6],此模型是细菌学家Freund于20世纪50年代创立的,是研究免疫性关节炎动物模型的基本方法。造模方法是将Mtb 与矿物油混匀制备成弗氏完全佐剂,一次性经尾根部皮下注射,诱导SD大鼠发展成为实验性RA模型。

2.2.1.2Ⅱ型胶原蛋白 正常情况下,机体内Ⅱ型胶原蛋白(collagen type Ⅱ,)是一种与免疫系统隔绝的蛋白,但在某些病理条件下却可作为一种自身抗原呈现出来,诱导机体产生关节炎性质的自身免疫病。研究表明,鸡、小牛、大鼠的Ⅱ型胶原蛋白均能引起啮齿类动物或灵长类动物的关节炎。Ⅱ型胶原蛋白诱导的关节炎称为胶原型关节炎(CIA),是Trentham 等[7]于1977年创立的。造模方法是通过将天然Ⅱ型胶原蛋白的醋酸溶液与等量的弗氏完全佐剂或不完全佐剂乳化,在实验动物背部皮内、尾根部皮内和足跖部注射,诱导大鼠出现关节炎症的表现。

2.2.1.3其他药物 根据实验目的的不同,也有选择其他药物制备类风湿性关节炎模型。有直接用热灭活的Mtb 诱导关节炎大鼠模型[8];蛋白聚糖诱导的小鼠关节炎模型(proteoglycan-induced arthritis,PGIA)[9-10];链 球 菌 细胞 壁 诱 导 的 关 节 炎 模型[11];抗Ⅱ型胶原单克隆抗体诱导的CAIA 模型[12];降植烷诱导的PIA 模型[13];卵清蛋白诱导的OVA 模型等[14]。

经分析文献,在致敏药物的选择上,大鼠主要选用弗氏完全佐剂和Ⅱ型胶原蛋白两种药物造模,而小鼠主要选用Ⅱ型胶原蛋白作为造模药物,其他药物选用的比例较低。见表5。

表5 大、小鼠致敏药物的选择

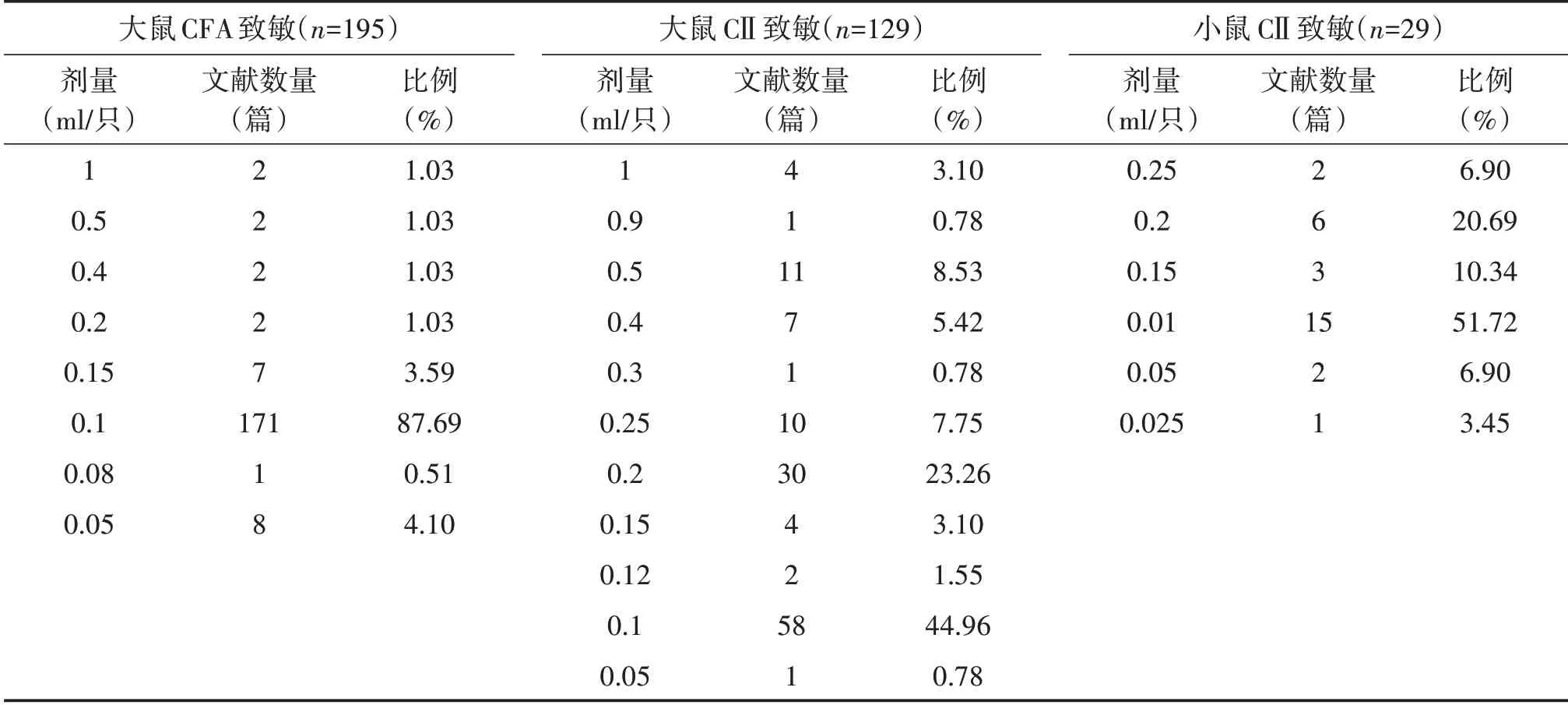

2.2.2药物致敏剂量的选择 在模型制备过程中,药物致敏的剂量类别比较多,见表6。从表6 可以看出,大鼠的注射剂量主要为每只0.1 ml,小鼠的注射剂量主要为每只0.01 ml。

表6 大、小鼠药物致敏剂量

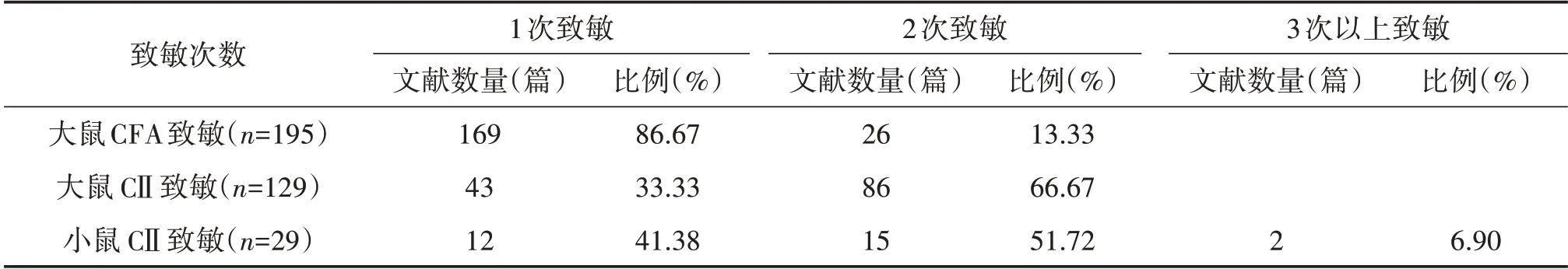

2.2.3药物的致敏次数 机体的免疫反应随着致敏次数的增加越来越强,因此在诱导自身免疫性炎症的过程中,致敏药物的类别与致敏的次数也很重要。经统计,用CFA 致敏以1 次为主,占86.67%;而Ⅱ型胶原蛋白主以2次致敏为主,大、小鼠分别为66.67%和51.72%。结果见表7。

表7 药物致敏次数

2.2.4致敏与激发间隔天数 第一次致敏与第二次激发的间隔时间也会影响到机体的免疫反应,经统计,大鼠致敏与激发间隔天数多数为7 d,占66.26%;而小鼠致敏与激发间隔天数多数为21 d,占63.16%。结果见表8。

表8 药物致敏与激发间隔天数

3 讨 论

统计结果表明,制备类风湿性关节炎模型时大鼠主要选用Wistar 和SD 大鼠,小鼠主要选用DBA/1和BALB/C 小鼠,原因是Wistar大鼠更易诱导形成类风湿性关节炎模型[15],而DBA/ 1 小鼠模型通常在初次接种后21~25 d发生,呈现为多发性关节炎,其在肢体中最突出,其特征在于滑膜炎症浸润,软骨和骨侵蚀以及类似于人RA 的滑膜增生。性别选择中雄性大鼠的使用频率远高于雌性大鼠。主要是考虑到雌性动物有明显的性活动周期,内分泌因素会影响实验的结果。

对类风湿性关节炎致敏药物的选择较为一致,大鼠大多数采用注射CFA致敏,且用足跖部注射,使用剂量以0.1 ml 为宜,多数为一次免疫;在二次免疫中,多数在第7 天进行第二次致敏。而小鼠大多采用诱导类风湿性关节炎,且多数为二次免疫,两次均在尾根部注射,使用剂量为0.01 ml 为宜,多数在第21天进行第二次致敏。

由于大、小鼠的易感类风湿性关节炎的情况不同,大鼠主要应用于佐剂诱导的关节炎造模,小鼠主要应用于胶原诱导的关节炎造模。AA 大鼠和CIA小鼠在临床表现、实验室指标和病理机制上,既有各自特点,又有许多相似之处,且与人RA在临床表现、病理、免疫有着相似或相近的特点。CIA 是目前公认的研究RA 病理机制和评价治疗药物的最佳动物模型,AA大鼠模型在我国被广泛用于RA或防治RA药物的研究,两者均为有效的类风湿性关节炎模型。