恶性淋巴瘤患者18F-FDG PET/CT及MRI的诊断效能及显像特点分析

1.新乡医学院第一附属医院儿内科(河南 新乡 453100)

2.河南省肿瘤医院儿内科(河南 郑州 450008)

肖爱菊1 王团结1 李培岭1赵东菊1 石太新1 张文林2

淋巴瘤是一种起源于淋巴组织实体瘤的总称,在病理学上分为霍奇金淋巴瘤及非霍奇金淋巴瘤两大类,目前其发病率呈逐年增长趋势[1]。恶性淋巴瘤的影像学检查包括超声、X线计算机体层成像(CT)、磁共振成像(MRI)及正电子发射计算机断层扫描(PET-CT)等,PET-CT是将PET成像与CT结合,一次性提供病灶功能信息及解剖定位信息的技术,一次扫描即可获得全身断层图像,达到早期诊断的目的[2]。MRI扩散加权成像(DWI)是目前唯一在无创条件下测定机体组织分子运动的检查技术,可从分子水平对疾病进行观察及诊断,这一技术为恶性淋巴瘤的诊断提供基础[3]。目前临床已有部分研究报道了18F-FDG PET/CT及MRI对恶性淋巴瘤的诊断价值,但两者诊断效能比较研究较少。本研究回顾性分析我院行79例行18F-FDG PET/CT和(或)MRI的疑似淋巴瘤患者的影像学资料,分析两种方法的显像特点及其诊断效能,为诊断提供参考。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2015年2月至2019年3月我院收治的79例疑诊为恶性淋巴瘤患者作为研究对象,所有患者行18F-FDG PET/CT和(或)MRI检查,后经手术/穿刺活检及随访证实。79例患者中男性38例,女性41例,年龄17~87岁,中位年龄49岁。68例经病理证实为淋巴瘤,其中霍奇金淋巴瘤15例,非霍奇金淋巴瘤53例;11例为非淋巴瘤,包括6例坏死性淋巴结炎,4例类风湿性关节炎;1例传染性单核细胞增多症。

1.2 方法18F-FDG PET/CT检查:(1)扫描方法:采用美国GE公司生产的Discovery ST PET-CT扫描仪,CT部分为Light speed 16层螺旋CT。扫描前患者空腹至少6h,口服碘对比剂充盈胃肠道,检查前测定血糖,保证控制在正常范围,按照0.10~0.12 m Ci/Kg体重浓度静脉注射18F-FDG,静息平卧60min,排尿后行数据采集。扫描范围为颅顶至大腿根部,CT扫描参数:管电压120 kV,电流150mA,螺距1.75,球管旋转时间为0.8s,层厚3.75mm;PET扫描每床位扫描3min,层厚为3.27mm,电压120kV,电流205 mA,螺距1.75,层厚5mm。扫描结束后以1.25mm进行重建,采用迭代法,将重建图像传至工作站进行融合显像。(2)图像分析:由两名高年资医师阅片,写上选取SUVmax值并记录。

MRI检查:(1)检查方法:采用荷兰飞利浦Intera Achieva 1.5T超导型磁共振扫描仪进行检查。检查时患者取仰卧位,头先进,扫描分为8段,扫描范围为头顶至脚尖,在完成一段扫描后自动进入下一段扫描。扫描参数:TR:2996ms,TE:67ms,TI:180 ms,FOV为530×349×240cm,层厚6mm,层距为0,扩散敏感系数b取0、800s/mm2。扫描结束后使用分析软件进行重建,形成3d图像。(2)图像处理及评价:由两名资深影像学医师盲法阅片,经处理后得到ADC图,在检查者淋巴结中选择感兴趣区测定ADC值,感兴趣区尽量避开坏死区及囊变区。

1.3 统计学分析 采用SPSS 20.0进行数据处理与统计学分析,计数资料以频数及率表示,组间比较采用χ2检验或Fisher精确检验;计量资料以(χ-±s)表示,组间比较采用t检验,以P<0.05表示差异具统计学意义。

2 结 果

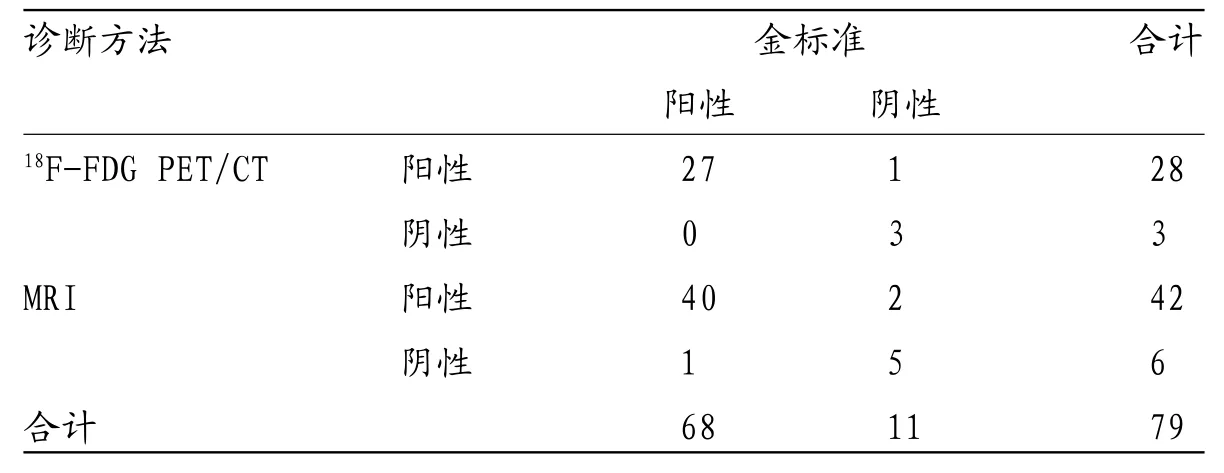

2.118F-FDG PET/CT及MRI对恶性淋巴瘤的诊断价值分析 31例患者行18F-FDG PET/CT检查,27例确诊为恶性淋巴瘤,18F-FDG PET/CT检查对27例恶性淋巴瘤均明确诊断,1例淋巴结炎患者因纵膈淋巴结高摄取被误诊为淋巴瘤。

48例行MRI检查的患者中,41例被确诊为恶性淋巴瘤,其中1例恶性淋巴瘤被误诊为恶性肿瘤转移瘤;2例淋巴结炎患者被误诊为淋巴瘤。

18F-FDG PET/CT对淋巴瘤的诊断敏感度、特异度、准确度、阳性预测值、阴性预测值分别为100.00%、75.00%、96.77%、96.43%、100.00%,MRI分别为97.56%、71.42%、93.75%、95.24%、83.33%,两种检查方式诊断效能比较差异无统计学意义(P>0.05)。两种检查方式对淋巴瘤的诊断情况详见表1。

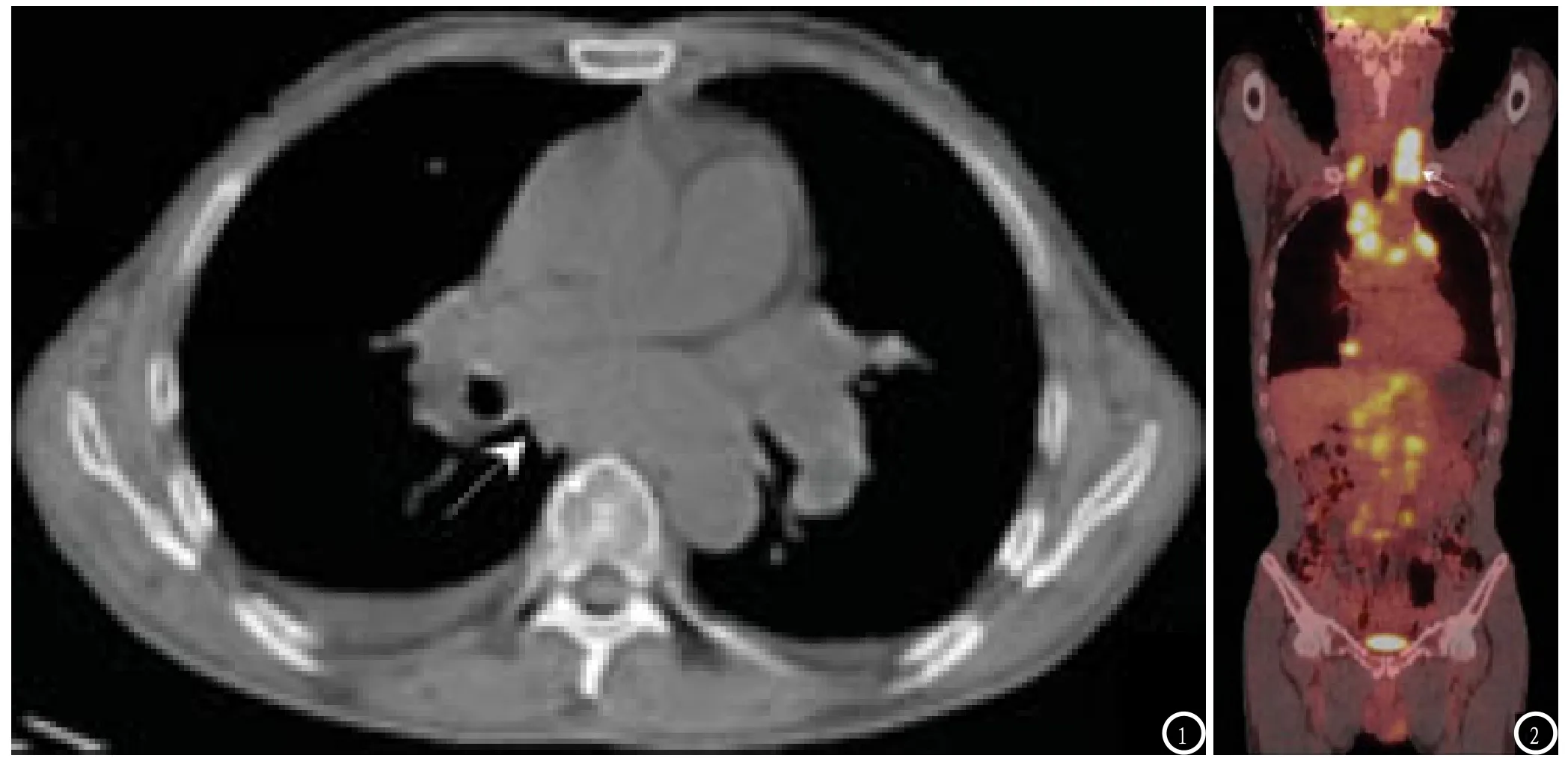

2.2 淋巴瘤18F-FDG PET/CT及MRI检查表现18F-FDG PET/CT表现:恶性淋巴瘤患者全身淋巴结肿大,部分合并全身骨质、脾脏受累,淋巴结呈结节状及团块状,淋巴结SUVmax为(10.45±4.71),显著高于非淋巴瘤组(P<0.05)。

MRI表现:恶性淋巴瘤呈全身广泛分布,在DWI图像上以淋巴结病变为主,表现为明显高信号,在黑白翻转影像中呈现明显低信号。阳性组平均ADC值为(0.88±0.21)×10-3mm2/s,阴性组患者ADC值为(1.22±0.15)×103mm2/s,差异具统计学意义。淋巴瘤18F-FDG PET/CT表现见图1-2。

3 讨 论

18F-FDG PET/CT是一种将功能代谢显像及解剖结构显像相结合的影像学检查方式,其显像剂为18F-FDG,可长时间滞留于细胞内。现有研究表明,18F-FDG摄取程度与葡萄糖代谢相关,恶性肿瘤细胞高代谢状态可导致18F-FDG高摄取,这一功能状态即可在PET显像上表现出来,结合CT结构显像,可达到对病灶进行定位及定性的目的[4-5]。本研究结果显示,恶性淋巴瘤患者全身淋巴结肿大,部分合并全身骨质、脾脏受累,淋巴结呈结节状及团块状,淋巴结SUVmax较高,与既往研究结果类似[6]。本研究结果显示进行18F-FDG PET/CT显像的恶性淋巴瘤患者均获得准确定位及定性,但有2例淋巴结炎患者被误诊为淋巴瘤。有研究表明,18F-FDG高摄取并非恶性肿瘤特异性表现,部分炎症感染病灶中中性粒细胞、巨噬细胞、淋巴细胞等炎症细胞的浓聚可造成糖酵解的增加,也可导致病灶18F-FDG摄取增加,而淋巴瘤及淋巴结炎均可表现为全身或局部多发淋巴结肿大,两者临床表现有较高程度的类似,这些均可能是造成两者难以准确鉴别的原因。这一结果也表明在提示全身淋巴结肿大且病灶高摄取的状态下,还需考虑是否为淋巴结炎性病变,在这种情况下可结合淋巴结大小及形态特征进行判别,并建议患者进行淋巴结活检,以提高诊断的正确率,避免不必要的过度治疗。

表1 18F-FDG PET/CT及MRI对恶性淋巴瘤的诊断价值分析

图1-2 患者男,年龄65岁,因无明显诱因发现无痛、增大包块入院检查,胸部CT显示纵隔及左肺门等密度团块影,在18F-FDG PET/CT上病灶高摄取 图1 全身18F-FDG PET/CT检查提示颈部、纵膈、右侧心膈角区、腹腔内及腹膜后多发肿块、部分融合,呈高摄取;图2 后病理确诊为非霍奇金淋巴瘤。

MR DWI是以背景信号抑制扩散加权成像为基础开展的一项检测技术,其在常规DWI基础上引进反复恢复平面回波序列,使病灶在区域内显示为明显高信号,而在处理后的类PET图像上表现为明显低信号[7]。既往文献认为淋巴瘤性淋巴结平均ADC值明显低于其他原因导致的淋巴结肿大的ADC值,恶性淋巴瘤有较高的细胞密度及核浆比例,这一特性使其在DWI在较易检出,呈现高信号;与正常组织比较,其细胞直径及密度也更大,水分子扩散受限,故ADC值较低,本研究与前人研究结果类似[8-9]。本研究中有1例霍奇金淋巴瘤ADC值较高,被鉴定为良性淋巴结,其误诊原因可能为患者有高热症状,发热可影响组织内水分子扩散速度,可能是造成ADC值变化的原因。影响全身DWI成像的因素较多,呼吸、心跳等生理活动及弥散时间、血流、b值选择也是影响测定的ADC值,因此在临床上宜与临床表现及其他影像学检查方式相结合提高其诊断[10-11]。

本研究比较了MR DWI及18FFDG PET/CT对恶性淋巴瘤的诊断价值,结果显示MR DWI的诊断准确度略低于18F-FDG PET/CT,但两者比较差异无统计学意义。既往国外研究报道PET/CT诊断的敏感度、特异度及准确度均高于DWI检查[12],本研究并未得出这一结论,考虑到本研究样本量较小,数据的计算误差较大,两者的诊断价值比较仍需进一步扩大样本量进行分析。但PET/CT具有电离辐射,不能有效检出微小病灶等问题,且其检查价格十分昂贵,因此在临床中可根据患者经济状况、病情选择合适的检查方式。

综上,MR DWI及18F-FDG PET/CT诊断恶性淋巴瘤的诊断效能相当,两者均存在一定误诊及漏诊几率,临床上可酌情选择合适的检查方式。