页岩气井暂堵重复压裂工艺技术研究及应用

吴宏杰,肖 博,张旭东

(1.中国石化江汉石油工程公司,湖北武汉 430000;2.中国石化石油工程技术研究院,北京 100101)

随着世界范围内能源需求的不断增长,页岩气作为一种新型的非常规天然气资源,越来越受到关注。美国是页岩气大规模商业性开采最成功的国家。但是不同区块的生产历史均表明,随着页岩气井的不断产出,页岩气的产量出现不断下降。Woodford 页岩和Haynesville 页岩产量统计分析发现,在前12 个月产量下降40 %~50 %[1,2]。在我国,中石化在焦石坝龙马溪页岩实现了规模化开采。自2012 年开发至今,我国页岩气田的部分压裂老井出现了产量递减快、井口压力低于输压的情况,且产气剖面测试结果表明,约三分之一的射孔簇无产气贡献,直接影响了气田的经济有效开发。重复压裂作为重要的增产技术,被提上议事日程。页岩气重复压裂技术一般可分为机械封隔(可膨胀衬管、连续油管等)重复压裂工艺和暂堵(暂堵球、暂堵剂等)重复压裂工艺[3]。机械封隔重复压裂工艺可以精准控制液体走向,实施定点重复压裂改造,降低施工风险。但是其成本高、工艺复杂、作业难度较大,限制了其推广应用。暂堵重复压裂由于成本低、施工工艺简单,近几年在国外的Barnett、Haynesville、Eagleford 等页岩气盆地得到了较多应用。Wood Mackenzie、IHS 等分析机构以及多个美国页岩油气公司均认为页岩油气井重复压裂技术仍处于早期阶段,至少在短期内还需要进行攻关[4]。而我国页岩气重复压裂研究较国外相对滞后,同时由于地质条件差于国外,因此不能套用国外的开发模式。本文借鉴国外的暂堵重复压裂思路,在对页岩气井初次压裂人工裂缝诱导应力变化规律进行研究的基础上,对暂堵重复压裂转向工艺进行了优化,并开展了现场试验。

1 初次压裂裂缝诱导应力场变化规律

前人的理论研究及现场监测结果都表明,在初次压裂过程中,裂缝周围的应力场会发生一定程度的改变。Aghighi 等[5]认为,应力反转区域在致密气藏比较常见,主要针对初始最大水平主应力和最小主应力差值较小的情况而言;当水平应力差值较大时,可能不存在应力反转区域。在单条裂缝存在的情况下,裂缝周围的应力反转区域为椭圆形,如果此椭圆的长轴为Lf,短轴为,本文定义了应力转向指数τ,来表征应力转向区域的大小:

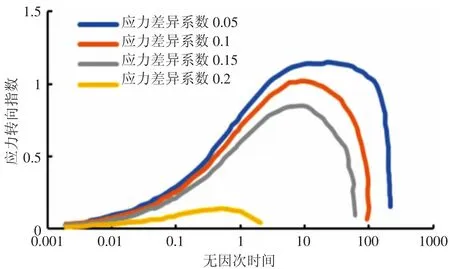

针对单条裂缝,选取不同的应力差异系数数值,本文研究应力反转区域随时间的变化规律,以确定应力重定向的临界值。应力差异系数分别为0.05、0.1、0.15和0.2 时,应力反转区域变化情况(见图1)。

图1 应力各向异性对应力反转区域的影响

由图1 可以看出,随着时间的延长,应力转向区域表现出先增大后减小的趋势。不同的应力差异系数值,应力转向区域差别较大。应力差异系数值越大,应力转向范围越小。当应力差异系数值大到一定程度时,应力转向范围就变得很小,且很快消失了,说明出现应力转向存在应力差异系数的临界值。

重复压裂裂缝转向需要满足一定条件,即垂直于裂缝方向上的最小主应力σh和诱导应力Δσh之和,大于等于原最大主应力σH和诱导应力ΔσH之和:

即原地应力差越大,转向越难。国内页岩气储层的应力差一般介于7 MPa~25 MPa,若进行重复压裂,重复压裂裂缝在较小的范围内发生一定程度的偏转后又恢复至原始方向,难以形成复杂裂缝网络。室内数值模拟及现场试验均表明,通过暂堵剂引入人工附加遮挡,封堵先前形成的裂缝和高渗流通道,对裂缝实施暂堵,提升缝内净压力,逼迫裂缝发生转向,促使次级裂缝及微裂缝的开启和延伸,可提高储层改造体积和效果[6]。

2 暂堵重复压裂工艺优化

2.1 暂堵转向机理

暂堵转向是利用暂堵剂封堵流体低阻力通道,迫使流体转向高阻力通道,形成转向裂缝。根据平面径向流公式[7],流体注入地层的阻力可用表示:

式中:q-流量,cm3/s;k-介质渗透率,μm2;h-介质厚度,cm;μ-流体黏度,mPa·s;Δp-压差,10-1MPa;re-供油半径,cm;rw-井筒半径,cm。

由(3)式可知,流体注入地层的阻力与注入流体的黏度呈正比,与地层的渗透率呈反比,即:

根据(4)式,增大低阻区域阻力有两种途径,一是提高液体黏度,二是降低地层渗透率。暂堵转向就是用暂堵剂降低流体在原始流动通道的渗透率,提高原始流动通道的阻力,迫使流体转向。

2.2 暂堵剂粒径优选

一般而言,封堵裂缝的固体颗粒暂堵剂是一个不同尺寸颗粒暂堵剂的组合,包括粗颗粒、中颗粒和细颗粒暂堵剂。颗粒暂堵剂的封堵机理包括暂堵剂的架桥和充填带渗透性的降低。较大颗粒暂堵剂的作用是暂堵剂充填带的架桥,较小颗粒暂堵剂的作用是充填较大颗粒之间的孔隙,降低充填带的渗透性。本部分主要对暂堵球和暂堵剂的粒径进行研究。炮眼封堵常采用封堵球进行,粒径一般较炮眼大2 mm~3 mm。射孔直径与暂堵球直径的对应关系表(见表1)[7]。

表1 射孔直径与暂堵球直径的对应关系表

缝内暂堵由于裂缝形态复杂且存在动态延伸,优化过程较为困难。针对不同的裂缝尺寸,本文进行暂堵剂粒径优化。

2.2.1 近缝口缝内暂堵 页岩气重复压裂时,由于初次复杂裂缝存在造成滤失较大,常采用胍胶等高黏液体进行施工,加之注入排量较大(大于8 m3/min),近井缝口宽度较大(一般3 mm~5 mm),建议采用粗颗粒暂堵剂(16/30 目)+中颗粒暂堵剂(20/40 目)+细颗粒暂堵剂(60/80 目)的复合暂堵方式。粗颗粒暂堵剂架桥,中颗粒暂堵剂和细颗粒暂堵剂充填于粗颗粒暂堵剂之间的缝隙,降低暂堵剂充填带的渗透性,从而形成致密的充填带。搭建岩心流动试验装置(填砂管充填不同比例的复合暂堵剂,以填砂管的渗透率为基数),通过测量三种(粗颗粒、中颗粒和细颗粒)以不同比例混合的复合暂堵剂的渗透率,研究暂堵剂不同尺寸不同比例分布下的渗透率降低程度,即封堵效果。复合暂堵剂的比例以粗颗粒暂堵剂40 %,中颗粒暂堵剂30 %和细颗粒暂堵剂30 %为最优,试验结果(见表2)。

2.2.2 近缝端缝内暂堵 因为远场缝端宽度较小(1 mm~2 mm),建议采用中颗粒暂堵剂(20/40 目)+细颗粒暂堵剂(60/80 目)的复合暂堵方式。因为远场裂缝宽度较小,粗颗粒暂堵剂不仅不会起到架桥作用,反而可能会导致施工失败。所以中颗粒暂堵剂架桥,细颗粒暂堵剂充填于中颗粒暂堵剂之间的缝隙,降低暂堵剂充填带的渗透性,从而形成致密的充填带。通过测量中颗粒和细颗粒不同比例混合的复合暂堵剂的渗透率,复合暂堵剂的比例以中颗粒暂堵剂占35 %,细颗粒占65 %为最优,试验结果(见表3)。

表2 暂堵剂不同尺寸分布下的渗透率降低测试结果,%

表3 暂堵剂不同尺寸分布下的渗透率降低测试结果,%

2.3 暂堵剂加量优化

2.3.1 暂堵球优化 暂堵球的用量一般可根据需要封堵炮眼的数量来确定。曾凌翔[8]提出可溶球与孔眼的直径关系以及用量计算模型:

式中:D-可溶球直径,cm;R-射孔孔眼直径,cm;N-可溶球的个数;n-孔眼数。

2.3.2 暂堵剂加量优化 暂堵剂用量可根据室内试验或数值模拟结果,基于相似性原理对现场用量进行优化,主要步骤包括:

(1)通过建立室内实验模型或数值模型,研究不同地层温度、不同缝宽、不同暂堵剂加量条件下的暂堵压力变化规律;

(2)根据相似性原理,建立现场施工裂缝与室内裂缝暂堵转向的模型,计算现场施工需要的暂堵剂用量。具体计算公式为:

式中:L1-室内试验暂堵剂段塞长度,m;H1-室内试验模拟裂缝高度,m;D1-室内试验模拟裂缝宽度,m;L2-现场施工暂堵剂铺置长度,m;H2-真实裂缝高度,m;D2-真实裂缝宽度,m;k-参考系数,一般取0.06;P1-室内试验暂堵剂封堵强度,kPa;P2-现场施工转向压力,MPa。

根据文献,目前页岩气压裂单次暂堵剂用量多为60 kg~300 kg[9]。

2.4 暂堵剂投入时机优化

暂堵剂投放时机需要综合考虑不同封堵位置对封堵效果的影响,同时还需要考虑排量等因素对封堵效果的制约。从断裂力学角度,封堵位置越靠近缝口,裂缝应力强度因子下降越快,主裂缝封堵止裂所需要的封堵程度越低。但是,为了保证封堵带不被冲破,封堵带逼近缝口,压裂施工排量需要大幅降低,否则将冲散封堵带,裂缝端部继续延伸。封堵位置的选择存在一个建议区间范围,在这个区间内,可以兼顾裂缝封堵程度以及临界施工排量两个方面。一般而言,投加暂堵剂时的排量应适当降低,以增强暂堵效果。综合以上两个因素进行分析,封堵位置保持在总缝长的35 %~55 %位置处,水力裂缝封堵效果较好[10]。具体加入时机可根据具体井的施工规模、排量等因素确定。

3 现场试验

基于前文的研究成果,综合地质与工程因素,选取了焦页A 井进行了重复压裂试验。焦页A 井是针对上奥陶统五峰组-下志留统龙马溪组下部页岩气层部署的一口页岩气评价井。本井完钻井深4 088 m,实钻A靶点垂深2 293 m,B 靶点垂深2 300 m。产量1.20×104m3/d。根据试验井具体情况,确定了“暂堵球缝口转向+暂堵剂缝内转向”的重复压裂工艺思路。对该井下志留系龙马溪组3 622 m~4 017 m 实施重复压裂施工。压裂施工入井总液量10 970 m3,总加砂量319 m3,施工用暂堵球共计668 颗(其中9 mm 暂堵球89 颗,11 mm 暂堵球477 颗,13.5 mm 暂堵球102 颗),施工用暂堵剂共计430 kg(其中5 mm~8 mm 暂堵剂130 kg,60~80 目暂堵剂300 kg)。重复压裂共完成4 级施工。压后采用12 mm 油嘴放喷测试,井口压力8.62 MPa,气产量6.30×104m3/d,产量较压前提高5 倍。至目前累产气量已超过1 100×104m3,取得了较好的效果。

4 结论

本文在对暂堵机理进行研究的基础上,对暂堵剂的暂堵粒径级配、暂堵时机、暂堵剂加量等工艺参数进行了优化,并对暂堵材料开展了优选评价,初步形成了适于页岩气重复压裂的暂堵裂缝转向技术,现场应用取得较好的效果。

(1)基于不同应力差异系数对裂缝转向区域的影响,明确了暂堵重复压裂的必要性。

(2)针对不同暂堵方式,优化了暂堵剂的粒径级配、加量及加入时机。近井缝口宽度较大(一般3 mm~5 mm),采用粗颗粒暂堵剂(16/30 目)+中颗粒暂堵剂(20/40 目)+细颗粒暂堵剂(60/80 目)的复合暂堵方式,加量比例以粗颗粒暂堵剂40 %,中颗粒暂堵剂30 %和细颗粒暂堵剂30 %为最优。缝端宽度较小(1 mm~2 mm),建议采用中颗粒暂堵剂(20/40 目)+细颗粒暂堵剂(60/80 目)的复合暂堵方式,暂堵剂比例以中颗粒暂堵剂占35 %,细颗粒占65 %为最优。

(3)封堵位置优选在总缝长的35 %~55 %位置处,封堵效果较好。具体加入时机可根据具体井的施工规模、排量等因素确定。

(4)焦页A 井实施重复压裂施工,取得了较好的效果。共实施4 级重复压裂施工,总液量10 970 m3,总加砂量319 m3,施工用暂堵球共计668 颗,施工用暂堵剂共计430 kg。压后采气产量6.30×104m3/d,较重复压裂前提高了5 倍。