连续捐献机采血小板献血者外周血细胞计数变化情况研究

冯凡凡 黎世杰 陈锦艳 谢桂芸 邓学成 吴 蕾 邓阳凡 汪传喜

广州血液中心,广州市医学重点实验室(血液安全重点实验室)(广州 510095)

机采血小板具有浓度高、纯度高、同种免疫发生率低输血成功率高等优点[1],临床需求大。因此,解决机采血小板供需矛盾一直是采供血机构面临的挑战。为应对这一挑战,国家卫健委在2012 年 7 月起实施的《献血者健康检查要求(GB1846-2011)》[2]将连续2次机采血小板献血间隔期从不少于4周缩短为不少于2周,总献血次数则从不超过12次/年调整为不超过24次/年,且总采血量不超过10 L/年。这在一定程度上缓解了机采血小板供需矛盾,但该措施对于长期多次捐献血小板的献血者健康的影响也逐渐成为业内人士关注的焦点[3]。目前已有很多相关的研究,然而其结果并不一致,这可能与研究对象较少,不具有代表性,或献血次数较少与献血次数较多的人群出现不同的结果或未对献血量进行讨论或对研究跟踪的时间较短,无法获得多次连续捐献机采血小板对献血者外周血血细胞计数的影响。本研究在综合已有文献的基础上延长献血者献血跟踪时间,达32个月;增加研究对象,达849名;且将研究期间内的血小板捐献量和调查期间第一次与最后一次献血间隔时间考虑在内。为了解血小板捐献量和献血间隔期对长期多次捐献血小板者外周血细胞水平的影响,本研究对849名长期多次捐献机采血小板的献血者外周血血细胞计数的变化进行了分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析了广州地区在2016年1月1日—2018年9月30日期间内捐献血小板量≥10 U的849名献血者。所有研究对象均符合《献血者健康检查要求(GB1846-2011) 》,均无全血献血经历,每次献血前血细胞计数均符合要求即于150×109/L≤PLT≤450×109/L、4.0×109/L≤WBC≤10.0×109/L和3.5×1012/L≤RBC≤5.5×1012/L,且每次均成功捐献1 U或者2 U机采血小板。其中男性778例(91.6%),女性71例(8.4%);年龄18~55岁,平均年龄为(27.94±8.48)岁;采集量10~112 U,平均采血量(30.06±18.31)U;第一次到最后一次献血间隔时间(以下简称间隔期)为(14.85~143.27)周平均间隔期为(76.80±33.57)周。

1.2 仪器与设备

主要仪器设备:Amicus血细胞分离机(美国Fenwal股份有限公司)、Trima血细胞分离机(美国Terumo BCT股份有限公司)、MCS+血细胞分离机(美国Haemonetics公司)及各自单采系统配套应用的一次性血小板采集管路;采用CIS-F820(日本Sysmex公司)、迈瑞、Beckman等血细胞计数仪检测献血者的外周血细胞计数。

1.3 献血前外周血血细胞计数

献血者每次献血前抽取静脉血5 mL,使用EDTA-K2 抗凝管存放混匀,按本中心操作规程严格操作,并将结果输入中心采供血系统。

1.4 统计学方法

采用同一群体的配对t检验来评估第一次与最后一次血小板捐献时血小板、红细胞及白细胞计数的变化情况。血细胞的变化值是指调查期间最后一次献血时的血细胞计数减去第一次献血时的血细胞计数。将采用有序多分类Logistic回归检验调查期间的血小板捐献量对献血者外周血细胞计数的影响。采用SPSS 25.0统计软件进行统计分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 献血者的基本结构

本研究一共纳入849名符合条件的机采血小板献血者,其人口统计学特征(性别、年龄)和献血情况(血小板捐献量和献血间隔时间)见表1。其中年龄是指献血者在调查期间第一次捐献血小板时的年龄;血小板捐献量是指调查期间献血者总的血小板捐献量;间隔时间是指调查期间献血者第一次至最后一次捐献血小板的时间。

表1 献血者的基本特点及献血情况

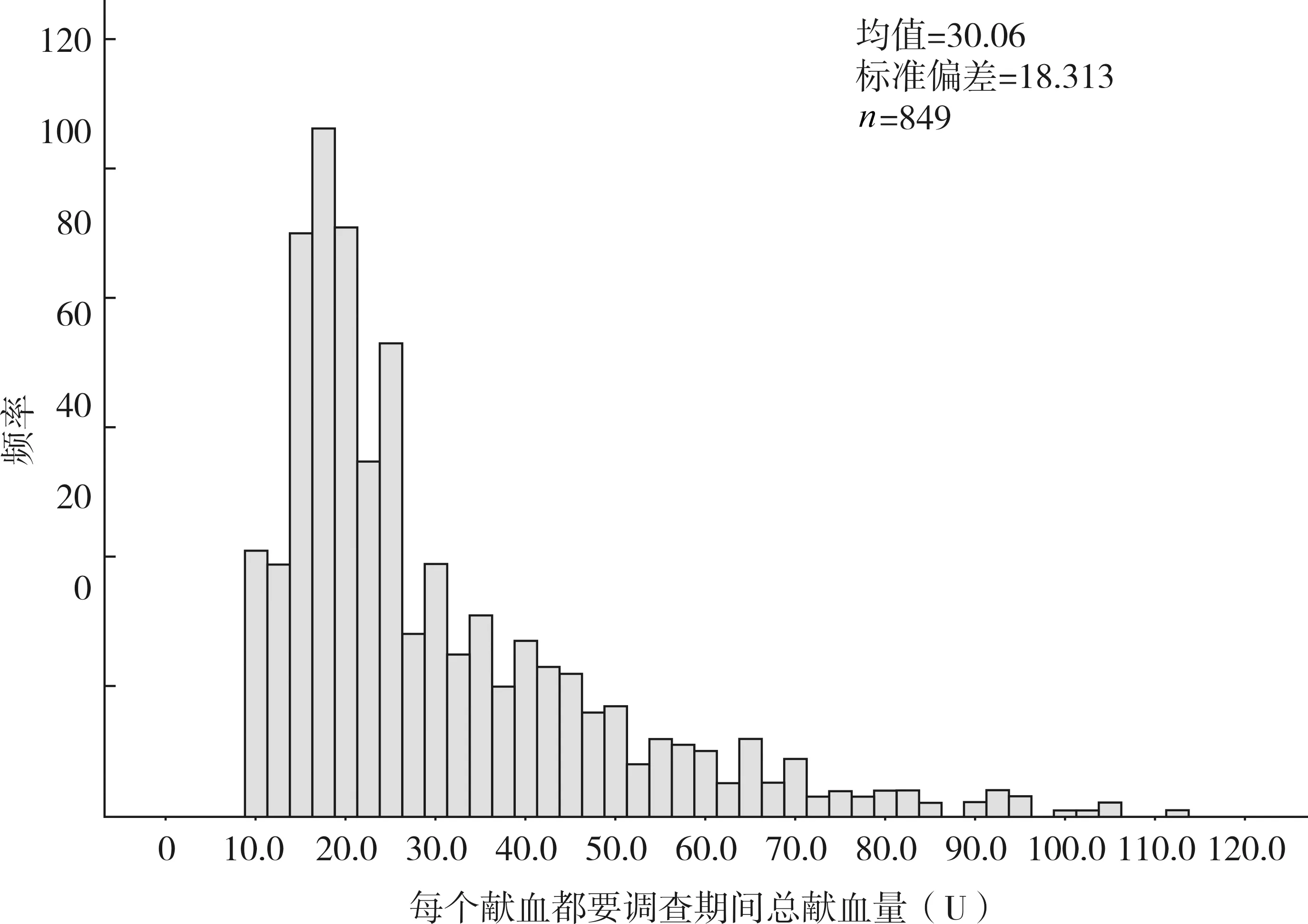

2.2 各献血量的频率分布

研究对象在调查期间血小板捐献量的频率分布情况,见图1。血小板捐献量多集中在10~30 U。

图1 总献血量频率分布情况

2.3 外周血血细胞计数在第一次至最后一次捐献血小板的变化情况

配对t检验外周血血细胞计数在第一次献血时与最后一次献血时的变化情况。结果显示血小板计数增加,白细胞计数减少,二者的变化差异均有统计学意义(P<0.05);红细胞计数的变化差异没有统计学意义(P=0.607)。见表2。

表2 外周血血细胞计数在第一次献血至最后一次献血的变化值*

2.4 连续捐献血小板后血小板计数变化情况的影响因素的有序多分类Logistic回归分析

表3 影响连续捐献血小板后血小板、白细胞和红细胞计数变化值的因素名称及赋值表*

表4 影响连续捐献血小板后血小板变化值的因素的有序多分类Logistic回归分析结果*

2.5 连续捐献血小板后白细胞计数变化情况的影响因素有序多分类Logistic回归分析

女性的WBC增加的可能性是男性的0.635倍,(95%CI:0.381~1.057),χ2=3.050,P=0.081;年龄每增加一岁,WBC增加的可能性为原来的0.988倍,(95%CI:0.972~1.004),χ2=2.222,P=0.136;间隔时间每增加一周,WBC增加的可能性为原来的1.002倍,(95%CI:0.997~1.006),χ2= 0.437,P=0.509;以血小板捐献量为41 U组为对照组,血小板捐献量为10~20 U的组WBC增加的可能性是对照组的1.720倍,(95%CI:1.136~2.605),χ2=13.737,P=0.010;血小板捐献量为21~30 U的组WBC增加的可能性是对照组的1.504倍,(95%CI:0.987~2.293),χ2=3.603,P=0.058;血小板捐献量为31-40 U的组WBC增加的可能性是对照组的0.955倍,(95%CI:0.584~1.563),χ2=0.033,P=0.227;见表5。

表5 影响连续捐献血小板后白细胞变化值的因素的有序多分类Logistic回归分析结果*

2.6 连续捐献血小板后红细胞计数变化情况的影响因素有序多分类Logistic回归分析

女性的RBC增加的可能性是男性的0.791倍,(95%CI:0.488~1.280),χ2=0.912,P=0.339;年龄每增加一岁,RBC增加的可能性为原来的0.993倍,(95%CI:0.977~1.008),χ2=0.868,P=0.352;间隔时间每增加一周,RBC增加的可能性为原来的1.005倍,(95%CI:1.000~1.009),χ2=4.730,P=0.030;以血小板捐献量为41 U组为对照组,血小板捐献量为10~20 U的组RBC增加的可能性是对照组的1.091倍,(95%CI:0.734~1.621),χ2=0.185,P=0.667;血小板捐献量为21~30 U组的RBC增加的可能性是对照组的1.140倍,(95%CI:0.762~1.706),χ2=0.408,P=0.523;血小板捐献量为31~40 U组的RBC增加的可能性是对照组的1.004倍,(95%CI:0.634~1.592),χ2<0.000 1,P=0.985;见表6。

表6 影响连续捐献血小板后红细胞变化值的因素的有序多分类Logistic回归分析结果*

3 讨 论

从2012年7月最新实施献血者健康检查要求以来,国内外不少采供血机构开展了针对多次频繁机采血小板对献血者健康影响的研究。来祝檩等[4]对70名献血者为期5个月的研究发现血小板捐献间隔期在14天的情况下,血小板、白细胞及红细胞计数与献血前比较差异无统计学意义;吴次宁等[5]在2012年机采血小板献血者献血间隔期改变后,外周静脉血血小板计数仍在正常范围内,但趋于降低,但参数的变化不会影响捐献血小板;郑翠萍等[6]通过1年内捐献血小板多次献血者的首次和末次采集外周血常规发现WBC比较差异有统计学意义,Plt和RBC无统计学差异;林绮文等[7]2015年对发现498名相隔两周捐献机采血小板的献血者,最后一次机采血小板之前外周血小板计数与第一次机采前、正常参考范围相比差异在统计学上无意义,外周血红细胞数和白细胞数无显著变化;本研究结果与上述研究结果基本相符,即连续捐献机采血小板后献血者外周血血细胞计数会有一定的波动,但均在正常范围内波动。谢桂芸等[8]发现不少于2周间隔期1年内献血小板20次以内献血者,引入年龄、性别及献血治疗量因素,血小板计数在正常范围内波动,但未纳入红细胞和白细胞计数的波动情况。有的研究甚至可能出现与本研究结果不一致的情况,如Lazarus等[9]发现持续的捐献血小板的献血者会表现出血小板计数的持续下降,但这种下降并不会有临床表现。由上可以得出,已有的研究结果并不一致,这可能与研究对象较少,不具有代表性,或献血次数较少与献血次数较多的人群出现不同的结果或未对献血量进行讨论或对研究跟踪的时间较短,无法获得多次连续捐献机采血小板对献血者外周血血细胞计数的影响。

本研究跟踪时间较长,达32个月;研究对象有849名之多;且将研究期间内的血小板捐献量和调查期间第一次与最后一次献血间隔时间考虑在内。本研究结果显示,连续多次血小板献血者血细胞计数均在正常范围内波动,但部分献血者的波动情况较大,可能受献血者个体差异或偶然因素影响而造成较大的差异。本研究结果显示:总体来说研究期间连续血小板献血者外周血PLt有明显增加趋势(t=-8.58,P<0.001);白细胞总体来说有明显减少趋势(t=5.348,P<0.001);红细胞无明显改变趋势(t=0.515,P=0.607);从有序多分类Logistic回归分析结果来看,PLt的变化值与献血者年龄、性别以及第一次与最后一次献血的间隔期无明显关系,P>0.05;有研究结果表明[10],连续二次捐献血小板的间隔期在7~14天,血小板计数基本能恢复正常,这个结果可以支持本研究,本研究的所有献血者献血间隔期均在≥14天,间隔期对血小板的计数无明显影响;但是与血小板捐献量41U及以上比起来,血小板捐献量在≤30U的献血者,血小板计数增加的可能性相对较少,换言之,血小板捐献量越大,血小板计数增加的可能性就越大(血小板捐献量为10~20 U,χ2=13.737,P<0.001;血小板捐献量为21~30 U,χ2=7.491,P=0.006)。任素玲等[11]发现献血者多次(捐献时间间隔大于等于1个月)适量的捐献血小板,对骨髓红细胞造血功能有刺激的作用,而这与本研究结果部分献血者的血小板计数是减少不符;这可能是因为血小板捐献量也影响着造血刺激强度以及血细胞的再生速度。本研究表明,献血者年龄、性别及献血间隔期对白细胞计数的改变无关,P>0.05,但是与血小板捐献量41 U及以上比起来,血小板捐献量在10~20 U的献血者,白细胞计数增加相对较大,OR=1.720,95%CI=1.136~2.605,P=0.010;献血者年龄、性别对红细胞计数的改变无关,P>0.05,第一次与最后一次献血间隔期越长,红细胞计数增加的越多,OR=1.005,95%CI=1.000~1.009,P=0.030;但是与血小板捐献量并无明显关系。

综上所述,本研究认为在一定时期内,血小板捐献量与外周血细胞计数的变化值相关,而如何采用适当的方法找到对血细胞计数有影响的血小板捐献量阈值,将有可能会为我们未来针对不同献血者采用不同的血液检测标准提供更精确的要求。但是血细胞计数的波动情况是一直存在的,而不论其是否为献血者,本研究发现献血者外周血的波动是在正常范围内呈一定趋势的,而这种波动趋势是由于献血者生理原因波动还是捐献血小板导致的,尚待进一步研究。随机对照试验能够较好地消除研究对象本身因素对因变量的影响,因此下一步,我们将采用此方法对一年内血小板捐献量达国家标准最大量且献血间隔期均为14天的献血者进行长时间跟踪,以了解血小板捐献量以及献血间隔期对献血者外周血血细胞计数的影响。我们认为连续捐献机采血小板献血者外周血血细胞计数的影响因素,是多方面,多层次和多维度的,甚至是动态的,而现有的很多研究能纳入的数据却是保留在不同的横切面上,未来的研究可更加深入的针对不同间隔期、不同血小板捐献量对献血者外周血血细胞计数变化情况进行研究,甚至更应该要纳入那些因为检测不合格而被延迟的献血者。

综上所述,多次长期捐献血小板对献血者外周血细胞计数无明显影响,但可能会受到不同血小板捐献量的影响。这提示在未来对于不同血小板捐献量的献血者在血细胞计数波动较大的情况下应给予有针对性的指导与健康检查要求。