趣味性听觉材料对驾驶疲劳的作用:来自EEG的证据 *

田 野 何陆宁 刘天娇 常若松 马锦飞

(1 辽宁师范大学心理学院,大连 116029) (2 山东师范大学心理学院,济南 250358)

1 引言

驾驶疲劳是世界范围内交通事故的重要危险因素之一(Connor et al., 2002; Philip & Åkerstedt,2006),约有20%的交通事故与驾驶疲劳有关(MacLean, Davies, & Thiele, 2003; Zhang, Yau,Zhang, & Li, 2016)。日常生活中,疲劳驾驶现象十分常见,有29%~55%的司机在驾驶过程中有过昏昏欲睡的感觉,有11%~31%的司机曾在驾驶期间睡着(MacLean et al., 2003)。因此,研究缓解驾驶疲劳的有效措施,对维护公共财产和个人生命安全具有重要意义。

疲劳是一种表现为缺乏警觉性,心理和生理表现变差,并通常伴有嗜睡的复杂状态(Lal &Craig, 2001),涉及生理、心理及人格等多种因素(Wijesuriya, Tran, & Craig, 2007)。由驾驶任务所引发的疲劳,可以分为主动疲劳(active fatigue)和被动疲劳(passive fatigue)(Desmond & Hancock,2001),主动疲劳产生于持续的、强制性的高知觉-运动需求任务;而当个体长期进行简单、缺乏有趣刺激的任务时则会出现被动疲劳(如,在空旷的乡村公路上进行长时间驾驶)。近年来,驾驶的自动化趋势降低了驾驶任务的复杂性(Cottrell &Barton, 2013),驾驶所产生的被动疲劳问题更加常见(Körber, Cingel, Zimmermann, & Bengler,2015)。有研究表明,被动疲劳对驾驶员横向控制绩效(以横向位置偏差作为测量指标)一般没有明显损害,但司机的警觉性会下降,紧急状况下转向和制动反应时更长(Saxby, Matthews, Warm,Hitchcock, & Neubauer, 2013)。

驾驶疲劳与驾驶员心理工作负荷密切相关(Gimeno, Cerezuela, & Montañés, 2006)。心理工作负荷是任务或者环境施加给个体的认知需求与驾驶员适应性之间的函数(Oron-Gilad, Ronen, &Shinar, 2008)。根据动态模型理论(Hancock &Warm, 2003; Oron-Gilad et al., 2008; Wiener, Curry, &Faustina, 1984),驾驶员工作负荷可以分为最佳负荷、负荷超载以及负荷不足三个水平,最佳负荷水平下驾驶员能够发挥最佳表现。负荷超载与主动疲劳有关(Desmond & Hancock, 2001);负荷不足导致低唤醒状态,也会降低警觉性。因此,用于缓解驾驶疲劳维持警觉的次要任务必须根据驾驶员的工作负荷情况来制定(马锦飞, 常若松, 陈晓晨, 孙龙, 2014)。当驾驶员工作负荷超载时,增加其他次要任务会加重负荷,无法起到缓解疲劳的作用;而当驾驶员由于工作负荷不足产生被动疲劳时,适当引入其他次要任务增加工作负荷,可能起到缓解疲劳的作用(马锦飞等, 2014)。驾驶疲劳产生与缓解的动态机制已经得到了验证,例如,有研究发现路况(简单或复杂路况)与次要任务(如是否收听有声书)存在交互作用,简单路况下收听有声书可以加快驾驶员对危险的反应速度(Nowosielski, Trick, & Toxopeus, 2018)。还有研究以轻音乐对驾驶疲劳的双向作用验证了动态模型:在单调路况中,听轻音乐对实验前无驾驶行为的驾驶员有唤醒作用,而对实验前已有1~3 h驾驶行为的驾驶员有催眠作用(曲秋宁, 姚祝耶, 刘新雨, 刘天娇, 马锦飞, 2017)。不同的次要任务对工作负荷的贡献度不同,对驾驶的影响程度也有差异。例如,听音乐对心理负荷的贡献小,对驾驶任务的影响也较小(Ünal, Steg, & Epstude,2012);驾驶过程中发短信、吃东西,则会造成工作负荷超载,导致司机反应更慢,增加事故风险(Irwin, Monement, & Desbrow, 2015)。

在日常生活中,司机会通过多种措施自行缓解被动疲劳,例如开窗、与乘客交谈、喝咖啡、听音乐、听广播,其中听广播最受欢迎(Anund,Kecklund, Peters, & Åkerstedt, 2008)。上述措施的有效性参差不齐,例如,相比开窗,听音乐缓解疲劳的效果更好(Schwarz et al., 2012)。并且,听觉材料性质不同对驾驶的影响也不同(冯雨, 常若松, 马锦飞, 2016)。研究者区分了听觉材料内容的娱乐性对驾驶的影响,发现驾驶员对趣味听觉材料卷入程度更高,跟车任务中紧急制动反应变慢,研究者认为,驾驶员的注意更容易被趣味听觉材料所吸引,影响其驾驶任务的表现(Horrey,Lesch, Garabet, Simmons, & Maikala, 2017)。另一方面,有研究发现,驾驶员紧急制动和转向的反应时加长也是驾驶疲劳的表现之一(Saxby et al.,2013)。Horrey等人的研究还使用近红外脑功能成像技术,发现相比于收听无趣材料和不收听材料,驾驶时收听有趣材料的被试大脑中氧合血红蛋白的浓度最低,表明收听趣味听觉材料时占用的认知资源最少。根据动态模型理论:工作负荷过高会导致主动疲劳,工作负荷过低容易出现被动疲劳(马锦飞等, 2014)。前人研究结果表明,趣味听觉材料在与驾驶疲劳相关的行为和生理方面均产生影响,但趣味听觉材料对驾驶疲劳的影响尚未明确,因此本研究从驾驶疲劳的角度,考察收听趣味听觉材料这种被广泛运用的措施是否具有缓解驾驶疲劳的作用。

以往研究表明,以主观睡意问卷(Karolinska Sleepiness Scale, KSS)测量的驾驶疲劳会因听觉材料的出现而降低(Reyner & Horne, 1998; Schwarz et al.,2012)。但驾驶员对自身状态的报告可能并不准确。Schmidt等人(2009)综合主观报告、绩效(听觉反应时)、脑电信号和心电信号对驾驶员警觉状态进行研究,结果发现在长时间单调驾驶条件下,驾驶员在接近驾驶尾声时报告自己在警觉性上有所提高,但绩效和生理指标却显示出警觉程度下降,主观和客观测量的差异说明在单调驾驶任务中驾驶员缺乏对自己疲劳状态的正确评估能力。此外,瞳孔直径(Ma, Gu, Jia, Yao, &Chang, 2018)、心率变异性(Buendia et al.,2019)、脑电信号(刘天娇, 马锦飞, 2018)等生理指标也可以用于测量驾驶员的疲劳程度,其中脑电信号由于可以灵敏地反应个体的心理生理活动,被认为是最可靠的指标(Kar, Bhagat, &Routray, 2010)。脑电信号按照频率可以划分为δ波(0.5~4 Hz)、θ波(4~8 Hz)、α 波(8~13 Hz)、β波(13~30 Hz),其中θ波活动变化与多种疲劳的心理状态有关,包括困倦时较低的警觉水平、瞌睡、信息处理水平下降(Lal & Craig, 2001),有研究发现在单调驾驶过程中θ波活动有所增加(Jagannath & Balasubramanian, 2014)。基于θ波活动变化代表的心理含义,本研究以其作为驾驶疲劳的生理指标。对心理疲劳生理指标的元分析研究发现,相比于δ、α、β波段,用θ波作为心理疲劳的神经生理指标最为可靠和有效(Tran, Craig,Craig, Chai, & Nguyen, 2020),且在额叶、中央、顶叶、颞叶区域θ波变化最为显著(Jap, Lal, &Fischer, 2011; Tran et al, 2020)。

本研究基于Horrey等(2017)的研究结果和动态模型理论(Hancock & Warm, 2003; Oron-Gilad et al., 2008; Wiener et al., 1984)提出研究假设:在单调驾驶条件下,收听趣味听觉材料可以缓解驾驶疲劳,具体表现为收听趣味材料的被试脑电θ波功率小于单任务驾驶的被试。通过1小时的驾驶模拟器单调场景任务诱发驾驶疲劳,同时记录驾驶员主观疲劳、驾驶绩效和脑电数据,考察收听趣味听觉材料对驾驶疲劳的影响。

2 研究方法

2.1 被试

在大连招募有驾照的大学生新手驾驶员30名(均为男性),年龄范围为20~30岁,将被试随机分配到实验组和控制组。4名被试的数据由于大幅度头动造成较多伪迹、脑电数据飘移严重或没有采集到完整的1小时数据被剔除。最终有效被试26名,实验组14名(年龄22.64±2.93岁,驾龄1.93±1.07年,驾驶里程7371.43±9191.59公里,事故次数1.00±1.10次),控制组12名(年龄24.92±3.40岁,驾龄2.46±2.04年,驾驶里程12483.33±15784.74公里,事故次数0.92±1.08次),两组被试的年龄、驾龄、驾驶里程、事故次数均无显著差异,ps>0.05。要求被试在实验前24小时不喝含有酒精或咖啡因的饮料,实验前一天保持充足的睡眠,实验结束后给予一定报酬。

2.2 实验设计

实验设计为2(组别:实验组、控制组)×3(驾驶阶段:第一、二、三驾驶阶段)×17(电极位置:中央区域、额叶、颞叶、顶叶、枕叶、前额叶区域的17个电极位置)三因素混合实验设计。其中组别为被试间因素,驾驶阶段、电极位置为被试内因素,因变量为脑电θ波功率。

2.3 实验材料

2.3.1 趣味听觉材料

从互联网周刊2016年上半年评选的电台APP排行榜第一名喜马拉雅APP中,选取单小时收听率最高的搞笑类脱口秀节目作为实验材料,该材料的内容为电台主播读网友留言,并幽默地回复。为确定实验材料的合理性,另招募32名男性被试对听觉材料进行5点评分(1表示非常无聊,2表示比较无聊,3表示中立,4表示比较有趣,5表示非常有趣),评分结果为4.34±0.75分,与中立水平相比差异显著,t(31)=10.20,p<0.001,表明听觉材料具有趣味性。

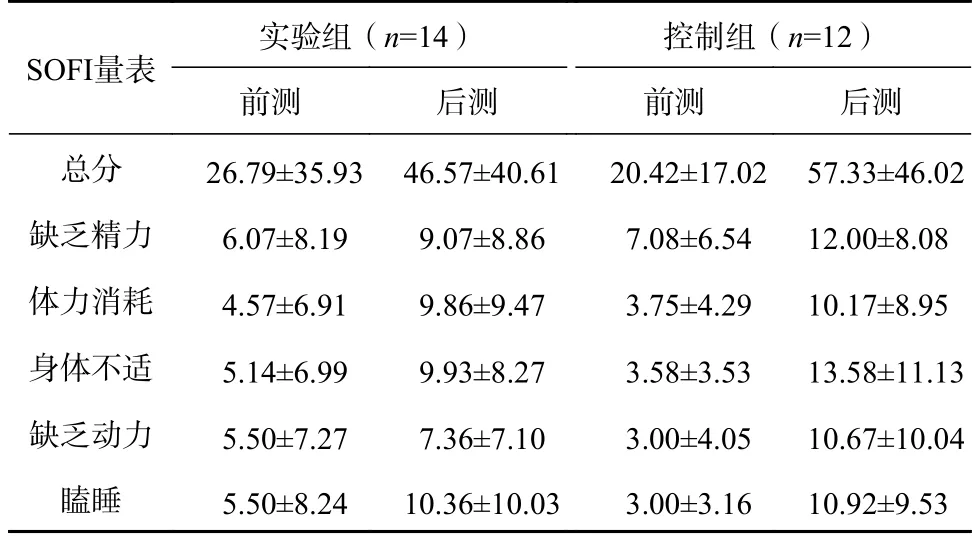

2.3.2 驾驶任务主观评价表(SOFI)

采用瑞典职业疲劳问卷(Swedish Occupational Fatigue Inventory, SOFI)(Åhsberg, Garnberale, &Kjellberg, 1997),对驾驶员驾驶过程中的主观疲劳感进行测量。该问卷分为缺乏精力、体力消耗、身体不适、缺乏动力和瞌睡五个维度,每个维度包含5个描述疲劳状态的词。被试根据当前的感受对每种疲劳状态从0(程度极小)到10(程度极大)进行评级。先前研究结果表明该量表信效度良好(孔研, 常若松, 刘天娇, 王焕博, 马锦飞,2018; Åhsberg et al., 1997),且具有跨文化有效性(邹阳阳, 景国勋, 2015; Ahmed, Babski-Reeves,DuBien, Webb, & Strawderman, 2016)。本次实验所使用量表的五个维度的内部一致性信度在0.84~0.89之间,整个量表的内部一致性信度为0.97。

2.4 驾驶任务

本实验采用宣爱QJ-3A1(小)型驾驶模拟器,构成组件有安全带、转向盘、仪表盘、变速器操纵杆、驻车制动操作杆、制动踏板、加速踏板等,高度还原了小型机动车驾驶室的设施,见图1。本研究以较少的环境刺激和较低的驾驶任务难度将驾驶过程中的认知负荷控制在较低水平。在本实验中,选用白天、晴朗的高速公路路段这一模拟驾驶场景,要求被试跟随前方车辆行驶,行车速度不超过120 km/h,并始终与前方车辆保持安全车距(不小于100 m),见图2。参考前人研究,在单调的环境中驾驶20分钟左右就会使驾驶员开始产生疲劳(房瑞雪, 赵晓华, 荣建, 毛科俊,2009; 王玉化, 朱守林, 戚春华, 高明星, 2014),为有效诱发疲劳,整个驾驶任务持续1小时。在驾驶过程中用驾驶模拟器对驾驶速度和车道位置变异性进行记录。车道位置变异性是用来衡量车辆操控稳定性的常用驾驶绩效指标,以车辆偏离道路中心线位置的横向距离标准差进行计算。

图1 模拟驾驶任务

图2 模拟驾驶场景

2.5 实验流程

被试首先填写个人信息表,包括姓名、性别、年龄等人口学信息及驾龄、当日有/无驾驶行为等驾驶信息。随后向被试介绍指导语,进行3~5分钟的练习,以学会使用驾驶模拟器。正式实验前,用SOFI量表测量被试的初始疲劳感。正式实验期间实验组一边收听有趣脱口秀材料一边驾驶,目的是增加驾驶任务中的工作负荷;控制组只完成驾驶任务。在模拟驾驶期间采集两组被试的脑电数据和驾驶绩效数据(车道位置变异性和速度)。正式实验结束后,被试再次填写SOFI量表。

2.6 脑电数据采集

实验采用63个按照国际10-20系统排布的Ag/AgCl电极采集得到被试模拟驾驶过程中的脑电数据。以CPz电极为在线参考电极,以AFz电极为接地电极。所有电极的电阻小于10 KΩ。使用1000 Hz的采样率对信号进行放大和数字化处理。

2.7 脑电数据预处理

使用MATLAB软件对采集的脑电数据进行预处理。首先,将时长为1小时的连续脑电数据以十分钟为一段,将其在0.5~30 Hz之间进行滤波处理,采样率为200 Hz。其次,截取每一段中第100~280 s(3 min)的数据进行电极定位,本实验最终选择了59个电极点(去掉4个不常用的电极:M1、M2、PO5、PO6),对3 min中的数据进行独立成分分析(independent component analysis,ICA),去除眼电、肌电、外界噪音等伪迹,最后选定θ频段(4~8 Hz)。剔除大幅度头动造成较多伪迹、脑电数据飘移严重和数据记录不完整的4名被试的数据。根据前人研究,20分钟单调驾驶任务就会导致驾驶疲劳(房瑞雪等, 2009; 王玉化等, 2014),故选取20分钟间隔对驾驶员脑电θ波进行分析,即驾驶任务的第0~10分钟(第一驾驶阶段)、第20~30分钟(第二驾驶阶段)、第40~50分钟(第三驾驶阶段)。

3 结果

3.1 主观疲劳感分析结果

对两组被试的SOFI前后测验结果进行2(组别:实验组、控制组)×2(时间:前测、后测)重复测量方差分析,描述性统计结果见表1。结果表明,时间主效应显著,F(1, 24)=17.87,p<0.001,=0.43,具体表现为:量表后测总分显著大于前测。组别主效应不显著,F(1, 24)=0.03,p=0.87。前后测与组别的交互作用不显著,F(1, 24)=1.63,p=0.21。

表1 SOFI量表前后测结果(M±SD)

3.2 脑电θ波地形图分布与功率分析结果

脑电θ频带地形图分布情况如图3所示。对驾驶员脑电θ波功率进行2(组别:实验组、控制组)×3(第一、二、三驾驶阶段)×17(电极位置:中央区域,C3、Cz、C4;额叶,F3、Fz、F4;颞叶,T7、T8;顶叶,P3、Pz、P4;枕叶,O1、Oz、O2;前额叶,Fp1、Fpz、Fp2)三因素方差分析,对于不满足球形假设变量的p值进行Greenhouse-Geisser校正。结果表明,组别主效应显著,F(1, 24)=4.90,p=0.04,=0.17,实验组(0.014±0.039)脑电θ波功率显著大于控制组(0.005±0.010)。电极位置主效应显著,F(2, 54)=4.49,p=0.013,=0.16,中央区域、额叶区域和顶叶区域θ波功率显著大于颞叶、枕叶、前额叶区域,ps<0.05,见图4。驾驶阶段主效应不显著,F(1, 32)=1.73,p=0.20,驾驶阶段×组别[F(1,32)=0.76,p=0.43]、电极位置×组别[F(2, 54)=1.75,p=0.18]、电极位置×驾驶阶段[F(2, 52)=1.05,p=0.36]、驾驶阶段×组别×电极位置[F(2, 52)=0.77,p=0.48]交互作用不显著。

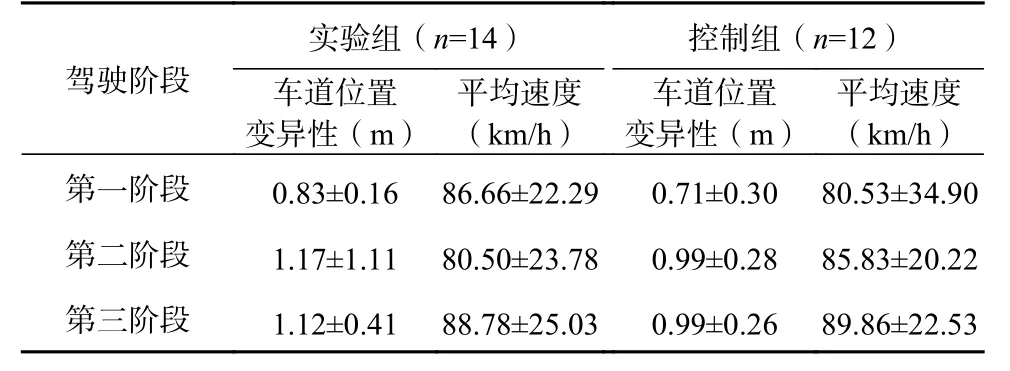

3.3 驾驶绩效分析结果

驾驶绩效的描述统计如表2。对车道位置变异性进行2(组别:实验组、控制组)×3(驾驶阶段:第一、二、三阶段)重复测量方差分析,由于不满足球形假设,对p值进行Greenhouse-Geisser校正。组别[F(1, 24)=0.92,p=0.35]和驾驶阶段[F(2, 30)=3.48,p=0.06]主效应不显著,交互作用不显著[F(2, 30)=0.03,p=0.92]。

图3 实验组与控制组脑电地形图

图4 各电极位置θ波功率

表2 两组被试驾驶绩效描述统计(M±SD)

对平均驾驶速度进行2(组别:实验组、控制组)×3(驾驶阶段:第一、二、三阶段)重复测量方差分析,由于不满足球形假设,对p值进行Greenhouse-Geisser校正。组别 [F(1, 24)<0.001,p=0.99]和驾驶阶段[F(1, 34)=0.57,p=0.52]的主效应不显著,交互作用不显著[F(1, 34)=0.40,p=0.60]。

4 讨论

驾驶疲劳主观问卷前后测分析表明,1小时驾驶任务之后实验组与控制组被试主观报告的疲劳感均有上升,这表明长时间的驾驶行为引发了驾驶疲劳。

脑电结果表明,从θ波功率的脑区差异来看,额叶、中央、顶叶区域θ波功率更大,与元分析的结果一致,即在产生心理疲劳时θ波在额叶、中央、顶叶区域活动增强(Tran et al., 2020)。从组别的主效应上看,实验组θ波功率显著高于控制组,根据以往研究结果,θ波功率随着驾驶疲劳程度上升而增大(Belyavin & Wright, 1987; Eoh,Chung, & Kim, 2005),表明实验组比控制组总体上产生了更大程度的疲劳,本研究提出的假设并没有被验证,驾驶时收听趣味听觉材料不能缓解驾驶疲劳。实验组之所以产生更高程度的疲劳,可能是主动疲劳不断积累的结果。实验组从驾驶一开始就收听趣味听觉材料,由于一直在额外增加听觉刺激、提高工作负荷的条件下驾驶,实验组驾驶员可能并不会产生被动疲劳。由于疲劳程度随驾驶时间增加的累积效应(Saxby et al., 2013),实验组在驾驶过程中不断消耗认知资源,主动疲劳程度逐渐增加,最终表现为主观报告的疲劳感增加。而控制组一直在无听觉刺激的条件下驾驶,在驾驶过程中因工作负荷过低产生被动疲劳,主观报告显示的疲劳程度在驾驶后增加,但从生理指标来看,控制组疲劳程度小于实验组。

从听觉材料的性质来看,趣味听觉材料中大量的语义信息可能是驾驶疲劳加重的原因。根据动态理论模型,在工作负荷适中时驾驶员才会有最佳的驾驶表现(马锦飞等, 2014),本研究中收听脱口秀的驾驶员产生更大程度的疲劳,可能是由于驾驶员对听觉材料的语义加工使其工作负荷超过了最佳驾驶表现的负荷范围,产生了主动疲劳。Brodsky和Kizner(2012)认为适合驾驶时收听的音乐没有歌词,不需要语义处理。背景音乐歌词的性质也会影响驾驶绩效(杨萌, 王剑桥, 夏裕祁, 杨帆, 张学民, 2011)。这些研究均表明带有语义信息的听觉材料会对驾驶造成干扰。本研究中,驾驶绩效并没有发现差异,这与Saxby等(2013)的研究结果一致,驾驶疲劳对驾驶员的横向车辆控制绩效损害较小。

本研究还采用主观疲劳量表测量疲劳程度,驾驶任务结束后,两组被试的主观疲劳水平并没有显著差异,但从生理指标上看,收听趣味听觉材料的驾驶员θ波功率更大,意味着疲劳程度更大。本研究印证了Schmidt等(2009)的研究结论,驾驶员主观报告的疲劳程度与生理测量结果有差异。

总之,本研究综合被试主观报告、驾驶绩效指标与脑电信号测量结果,考察趣味性听觉材料对驾驶疲劳的作用,并对不同驾驶疲劳的测量方式进行比较。结果发现,收听趣味性听觉材料会增加工作负荷,从而加剧驾驶疲劳,这为研发有效的驾驶疲劳干预措施提供了科学依据。本研究的不足之处为:只比较了听与不听趣味性听觉材料两种条件,没有设置中性听觉材料和枯燥听觉材料进行对照,并且对趣味听觉材料对工作负荷的增加程度没有进行更细致的区分和探究。因此,未来的实验可以尝试增设收听中性或枯燥听觉材料的对照组,并更精准地控制听觉材料对工作负荷的增加程度,进一步考察听觉材料的性质对缓解驾驶疲劳的作用及差异。

5 结论

在单调驾驶过程中收听趣味听觉材料不利于缓解驾驶疲劳,具体表现为驾驶时收听趣味听觉材料的驾驶员脑电θ波功率高于控制组。