基于循证设计理念的急诊综合楼物理环境规划设计研究

郦敏浩(上海市第十人民医院,上海 200072)

急诊作为现代综合医院的重要组成部分,是医院重症病人最集中、病种最多、抢救和管理任务最重的科室之一,如何营造一个安全、高效、舒适的急诊部物理环境,是医院管理者必须面对的课题。循证设计作为一种新的设计方法,过去十年在我国医疗建设项目中的应用研究得到迅速发展。通过循证设计,建筑师可以帮助医院管理者找到提高病人安全和医护人员效率的有效方案,充分发挥建筑设计在提供更安全医疗环境、更好医学治疗以及更佳工作环境等方面的积极作用。因此,本文拟结合某急诊综合楼项目的实际,根据循证设计的思路及其在医疗建筑领域既有的研究成果,探索如何通过建筑设计创建安全、高效、舒适的急诊部物理环境。

1 循证设计简介

循证设计(Evidence-based Design,EBD)起源于 20 世纪 80 年代的美国,是在循证医学和环境心理学基础上诞生的一种设计方法,“循”的意思是遵循、依照,“证”的意思是证据、数据,即以行业内最可靠的科学研究方法和数据统计作为设计依据,并通过设计师、开发商、使用者等多方面的互动,寻找优化建筑表现的途径,提出某项建筑设计措施,对使用者的行为、组织的效率、经济的效益等方面能够产生积极影响,并提供信息平台和同行分享、讨论研究成果。

本质上循证设计是一种基于证据的设计决策观念和方法,它旨在突破传统,以规范为依据,依靠个人经验和主观臆断的设计方式,走向以客观事实和严格证据为依据的科学决策,最终目的是基于现有的研究和实践成果,由设计者和客户一起共同为项目寻求最佳设计方案。循证设计的实施具体可概括为以下 5 个步骤:① 基于项目目标、需求及条件,确立关键的设计问题;② 基于问题查找现有的最佳证据;③ 对已有证据进行解读与调整,形成适合当前项目的设计策略;④ 基于设计方案预测相应结果并明确记录;⑤ 对建成结果加以检验,获得新证据(成功)或新问题(失败)[1]。

2 医疗建筑领域循证设计应用情况

循证设计思想在欧美经过 30 多年的发展已经日趋成熟,指导了大量成功医疗建筑的建设,且循证设计基础数据库已经十分强大。以美国为例,仅德州 A&M 大学和乔治亚理工大学的一个联合项目,就确定了近 700 项严谨的关于急症护理医院建筑如何影响健康的研究课题,大部分研究成果都在国际医疗杂志上予以发表[2]。在我国,从 2008 年起才开始有涉及循证设计的论文发表,从 2011 年起有数个医疗建筑设计会议、沙龙探讨和分析了循证设计的相关问题,并有杂志对循证设计进行了专题研究。目前,首都医科大学附属天坛医院是国内有迹可循的第一个把循证设计贯穿整个设计过程的医院建设项目。

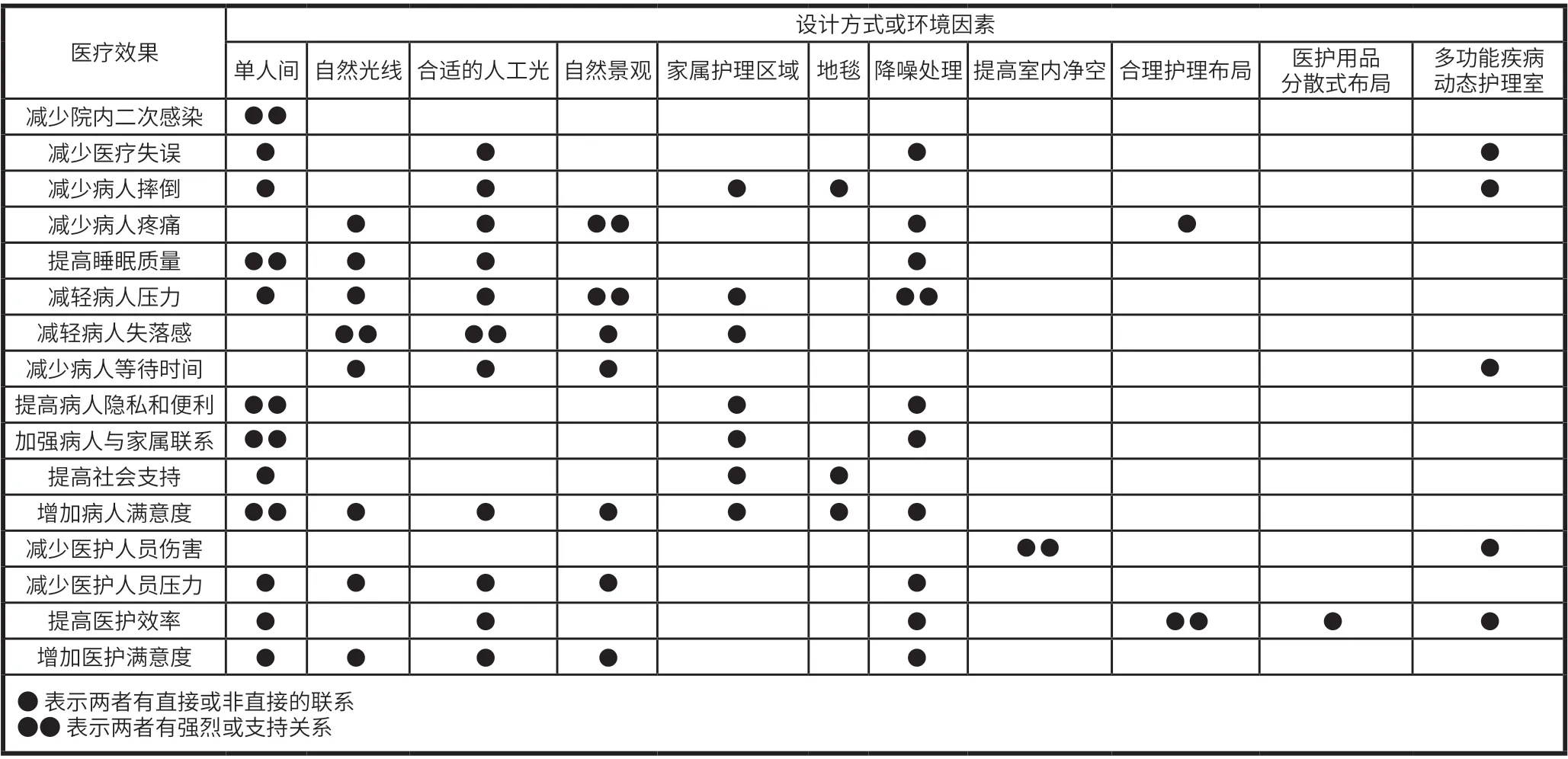

在医疗建筑领域,循证设计研究成果的主要思想在于亲近自然,平面设计中注重病人的治疗和情绪稳定以及导向方便和病人安全,融合室内与室外设计,提高病人和医护人员的医疗环境。如:建筑物朝向应能提供最大限度地自然通风采光;增加住院病人的康复花园和屋顶花园,提高环境质量;在病人区域增加家属的活动空间,可以帮助病人更好地接受治疗,减少病人摔倒可能性,减轻压力,提高病人信心等;给病人一定的环境控制权力,缓解因不能控制周围环境而导致的心理压力,减轻他们的无力感[3]。由循证设计研究总结出来的建筑设计模式与医疗效果的关系详见表 1。

表1 建筑设计模式与医疗效果关系

3 循证设计应用研究与实践

某急诊综合楼集门诊、急诊、医技、手术等功能于一体,项目总面积 11 550 m2。地上 6 层,面积 67 00 m2;地下 2 层,面积 4 850 m2。整个设计过程中,围绕如何提高医疗效率、减少病人二次感染、减轻病人压力、提高病人隐私和便利、提升病人和医护满意度等方面的问题,在满足相关规范要求的前提下,项目部充分借鉴了循证设计的实施理念及其既有研究成果,以期打造安全、高效、舒适的急诊部物理环境。

结合表 1 可知,本项目设计过程所关心的若干问题,主要与单人间、自然光线、合适的人工光、自然景观、降噪处理以及合理护理布局等建筑设计模式有关。其中合理布局对于医疗效率的影响最为直接;单人间对减少病人二次感染、提高病人隐私和便利、增加病人满意度的影响最为强烈;自然景观和降噪处理则最有助于减少病人的压力。鉴于上述分析结果并以此为设计导向,列举项目主要做法如下。

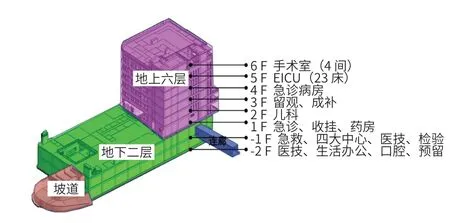

(1) 合理布局流程。本项目受建设指标、建设场地、规划条件等的限制,建筑单层面积较小且“上小下大”(图1),因此与急救密切相关的检验、医技检查、重症监护以及手术等功能无法同层设置。参考北京、台湾等已有的实际案例,经综合考虑决定将急救、四大中心以及检验、医技检查等功能设置于地下一层,并配备一台急救专用电梯以实现与上部手术室、EICU 之间的及时转运,由此打造“急救-检验-检查-ICU-手术一体化”的诊疗体系,同时针对 120 急救车还设置了地面专用通道以及连通地下一层的地下坡道,确保急救病人能快速到达地下一层。此外,本项目还以“路径最短”为尺度,合理设置吧台、医护办公室以及病床的相对位置;以“减少排队、跑动”为关键,逐层、多点设置自助挂号系统,并增设气动物流传输系统,加快各类标本的运送速度;以“资源共享”为目的,设置地下和地上连廊,建立急诊与其他楼宇之间的交通联系。

图1 急诊竖向功能分布示意

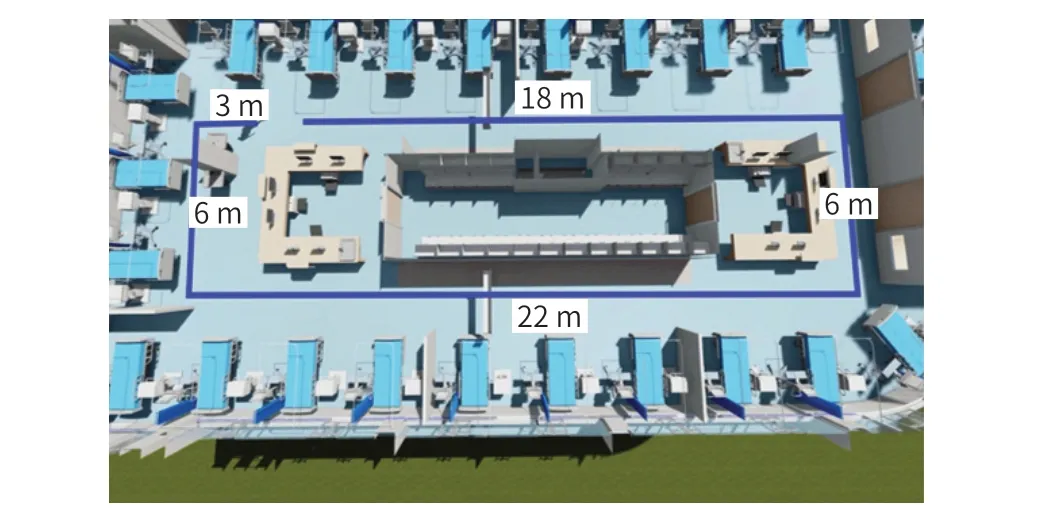

(2)“单人间”落实。目前国内三甲医院已基本实现“一医一患一诊室”的硬件配备,但在实际的医生诊断过程中,常常会出现“一人就诊多人围观”的尴尬场面,这不仅不利于病患隐私的保护,而且会影响正常医疗秩序的开展。本项目在以往单人诊间标准设计的基础上,对所有诊室增设了智能门禁系统,按照“一次规划、分期实施”的原则,前期该门禁系统仅具备物理隔绝功能,通过设置在医生座椅区域的联动按钮来控制病患的进出,后期将对门禁系统进行升级改造,通过与叫号系统、人脸识别系统等的联动,以实现对就诊患者识别后的自主开启与关闭,从而营造良好的就诊环境。此外,根据“单人病房可有效避免院内感染概率”的循证设计研究结果,在面积紧张的情况下,本项目急诊病房和 EICU 仍设置了 2 间单人病房(图 2),同时对多人病房的区域采用易清洁和抑菌性的装修材料,以降低因病人通过接触相同部位而发生交叉感染的可能性。

图2 急诊 EICU 平面布局

(3) 自然景观和降噪处理。减小压力是医院建筑环境设计中需重点考虑的方面。Evan 在 1999 年对影响健康状况的环境压力因子进行了分析,它们包括噪声、拥挤和建筑因素,而自然环境的营造是建筑因素中的关键一环。本项目地上部分所有诊疗用房均设有可开启外窗、能获得天然采光和自然通风。针对地下功能用房,一是在主楼区域营造柔和的人工照明环境,对不同区的灯具和光源进行差异化配置,如病患需避免过于冰冷的灯光和眩光,医护人员的光环境需考虑准确和可执行的要求;二是在纯地下室区域设置直通地下二层的采光天井,并结合水、绿植等自然元素,营造出可供接触的自然环境。降噪处理方面,本项目一是在平面布局上,将各类机房设置在远离诊室、病房和 EICU 等区域,同时做好各类设备、风管的隔声、减振、消音等处理;二是对建筑装修材料的吸声要求提出了具体的量化指标,如要求使用高(>0.80)噪声系数等级(NCR)的天花板材料,病房及 EICU 等区域的 PVC 地板厚度要求 >3 mm,增加脚感舒适度的同时有助于满足静音要求;三是增设全楼背景音乐播放系统,发挥音乐治疗在缓解焦躁、减少压力等方面的积极作用。

在本项目基于询证设计理念的物理环境规划设计过程中,项目组还充分利用了 BIM 技术的数字模拟及验证功能,对于一些需重点关注但又无法通过参考既有案例得到印证的设计策略,如针对“以‘路径最短’来合理设置吧台、医护办公室以及病床的相对位置”“无障碍卫生间设施排布是否合理安全”等问题,则可利用 BIM 技术来评估不同设计策略的效果或可靠度(图 3)。

图3 医护工作路径最短模拟与优化

4 结 语

循证设计原理,从狭义上讲,是通过试验和统计的方法,为医疗环境设计提供更为科学的研究依据,而广义上,是强调建立一种“研究指导设计”的思维模式[4]。本项目物理环境设计所依据的研究成果来自欧美发达地区,虽然并不是每一条都适合我国国情,但这些信息的准确理解和应用将有助于国内医疗建筑设计思路和方法的创新。目前,我国医疗建筑的循证设计需在各领域研究人员的共同配合下,根据国内政策要求和建筑市场的实际操作能力,逐步建立适合我国国情的询证设计策略与询证数据库,并落实到具体医疗建筑的设计中去,实现学术、政策、实践三者的有效结合,从而提高国内医疗建筑设计的产出品质,创建适合现代医院发展的医疗建筑。