从马来西亚的中医教育现状看中医药文化在东南亚国家的传播

杨运姣 陈水平

(南方医科大学外国语学院,广东 广州 510515)

1 引言

东南亚地区是“一带一路”战略实施的重点区域,东盟是中国仅次于欧盟和美国的第三大贸易伙伴,加之地缘相近,历史和文化背景相似,中医药被当地民众高度认可。一直以来,中医药国际传播形成了以中国为中心,以韩国、日本及东南亚国家为外围,以欧美及其他西方国家为边缘的辐射状格局。即使这样,中医药教育在东南亚国家的发展依然是困难重重。目前马来西亚教育部批准开设中医药高等教育专业的八所大专院校均为私立大学。它们分别是马来西亚国际医药大学(International Medical University)、国际管理和技术学院(International Institute of Management and Technology)、英 迪 国 际 大 学(INTI International University)、管理与科学大学(Management and Science University)、南方大学学院(Southern University College)、厦大马来西亚分校(Xiamen University Malaysia)、林肯大学学院(Lincoln University College)和拉曼大学(Tunku Abdul Rahman University)。通过访谈马来西亚中医药总会顾问Kean Hin Ooi主任,笔者了解到由于马来西亚中医师在本地薪金不高,中医药专业没有什么吸引力,因此报读的学生很少,几所中医药大学在读的中医药学生每年都不超过10位,有些甚至只有2-4位,生源少直接导致办学机构收支不平衡,46%的中医药专业是亏钱的,而很多高校之所以还会继续开设中医药学专业,也只是出于医科大学需要全面办学的要求而已。生源严重不足,中医药发展后劲不足,中医药传承后继无人是马来西亚中医药传播的最大问题。因此,笔者通过对马来西亚国内开设中医药专业本科教育的高等学校在学制,办学模式和课程设置等方面进行了调查比对,并对这些高校中医学专业的学生做了问卷调查,针对老师进行了访谈,分析了生源缺乏深层次的原因,为中医药文化的传承以及其在东南亚国家的有效传播及发展提供若干启示。

2 表层原因分析

2.1 学艺不精得不到信赖

马来西亚华人非常重视华文教育,他们有独立的华文教育体系,几乎所有华人都能使用普通话,这为中医药文化在马来西亚的传播奠定了坚实的语言基础。但马来西亚的华文教育主要集中在小学,中学及大学几乎都是用英文授课。中医药文化价值观,中医哲学思维都来源于中国传统文化,仅小学阶段的华文教育,很难让学生深刻理解博大精深的中医药文化内涵。《黄帝内经》 《伤寒杂病论》《金匮要略》等中医经典巨著,文字艰涩难懂,对于中文功底一般的学生而言,理解起来有相当的难度。如此以来,培养出来的中医师对中医相关理论一知半解,中医思维搭建得不够稳固,辨证施治的能力欠佳,导致很多毕业生小病治不了,大病不敢治。该现状极大影响了民众对中医师医术水平的信赖。这也是中医师在本地薪金不高最主要的原因。由于薪金不高,年轻人对此专业不感兴趣,从而不愿意报考中医药专业。

2.2 缺乏相应的法律监管

马来西亚政府以法律形式将中医药分成“医”“药”两部分来管理。从事中药材经营的人员受马来西亚药品管理局管理;对于现代医药从业者(包括西医,牙医,兽医,药剂师等),政府已经立法管制;而传统医药执业者(中医师,针灸师、推拿师、脚底反射治疗师等)却不在管制范围内。[1]长期以来,马来西亚政府对中医行业采取听之任之的态度,尚未出台完善的管理法规。尽管中医普遍为民众所知,但中医从业人员素质良莠不齐。一些江湖骗子谎称自己出身中医世家,利用所谓的祖传偏方钻法律漏洞,欺骗民众,大发黑心财,这些负面信息严重影响了民众对中医药的信任,[2]从而影响年轻人的学业选择。

2.3 中医师的地位不受国家承认

目前国内只有两家中医院:南华和同善。当前只有同善接收病人住院,南华只是附属于西医院的一个门诊。根据相关规定,住院看西医的病人可以去中医部看病(须由西医生推荐方可),但中医师不可往病楼看病人。根据马来西亚传统与补充疗法广告法,中医师不能使用医生“doctor”, “doctor of medicine”、医学专家 “medical specialist”、医学顾问 “medical consultant”等称呼。只能使用 “Sinseh”“Tabib” “Acupuncturist”(针灸师)的称号,违者将会被罚款甚至是监禁。中医药店、诊所、医馆也不能使用 “clinic”, “dispensary”,“hospital”等名称,只能使用 “Traditional Chinese Medicine Treatment Centre”传统中医治疗中心这样的名称。[3]

2.4 中医药未被纳入医疗保险体系

中医药、针灸与其他传统医学的诊疗费用不在医疗保险范畴之内,这使得中医药服务对象受限,治疗病种受限。虽说近年已有呼吁要将中医药、针灸纳入医疗保险的提案,但马来西亚是个多元族群社会,马来人、华人、印度人等多民族杂居,各族群都有自己的语言、文化和宗教信仰。传统的马来医药,传统中医药,传统印度医药,顺势疗法,整骨疗法和伊斯兰医学等传统医学从业人员同时存在,若在法律上承认了中医,将很难处理其他传统医学的地位,如若普遍承认,又将难以控制医疗质量。[1]由于中医药服务对象受限,治疗病种受限,中医师的薪金水平同样会受到不小的影响。毕业后薪金不高的专业对于年轻人而言自然也没什么吸引力。

3 深层次的原因分析

为了了解马来西亚中医药本科教育生源缺乏的深层次原因,笔者一方面详细调查了拉曼大学、马来西亚国际医药大学、英迪国际大学、南方大学学院、厦门大学马来西亚分校,林肯大学学院和管理与科技国际学院的中医药专业本科生培养方案,另一方面通过问卷星的方式采用调查问卷法对这些大学的中医药学生进行了随机调查,共收到来自英迪国际大学,南方大学学院,厦大马来西亚分校和林肯大学学院等23位同学的问卷调查,咨询了他们有关选择中医药专业的原因、专业课程教师的师资情况、中国中医药大学专业教师代课时长、中医经典课程的开设情况、临床实习等。我们发现马来西亚中医教育现状不容乐观的原因是多方面的。

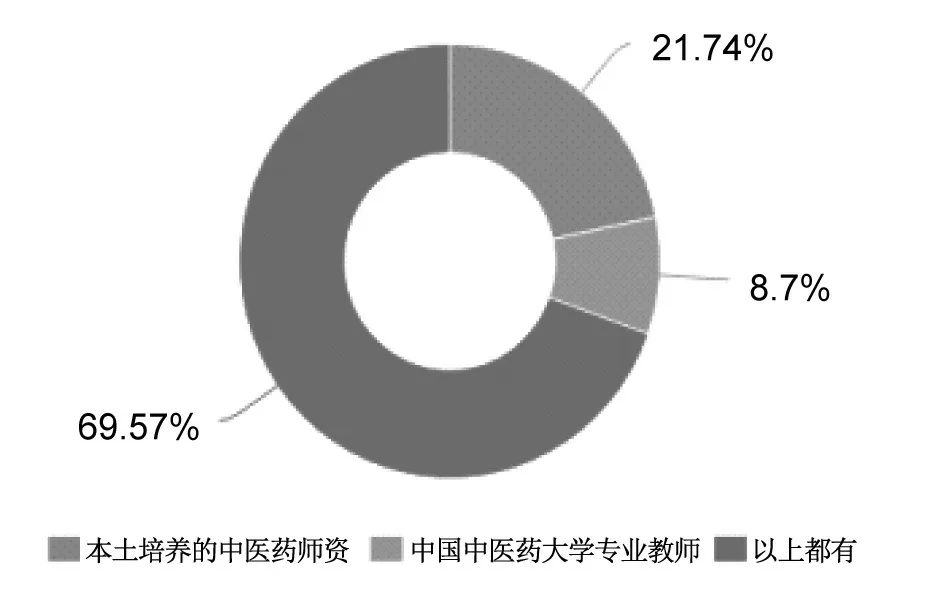

3.1 照搬中国模式,但师资又极度缺乏

从表1看出,马来西亚的中医药本科专业主要以5年制为主,一般采用的是独立培养或者与中国中医药大学联合培养的模式。联合培养模式基本是在马来西亚完成为期4年的理论学习,然后以交换生的身份到合作大学继续学习或实习。基于这种合作模式,马来西亚这几所高校基本都是使用中国“国家中医统一”教材,建立了与中国中医药大学相似的课程体系:以中医基础理论,中药学,方剂学等为主体的基础学科群和以内外妇儿针灸推拿为主体的临床学科群。根据所收集调查问卷的统计结果(见图1和图2),我们发现除了少数一两个学校(英迪国际大学和林肯大学学院),其他大部分学校都聘请了中国老师来教学,他们跟国内中医药大学建立了密切的合作关系,不过遗憾的是只有不到半数的中国教师会呆到半年以上,其他基本都只呆半年甚至更短的时间。由于中国医师前往马来西亚交换教学的时间普遍较短,因此即使有相同的教学大纲,教学效果依然无法保障。

图1 中医专业课程师资情况

图2 中国中医药大学专业教师代课时长情况

3.2 语言壁垒的限制,英文教学是空口号

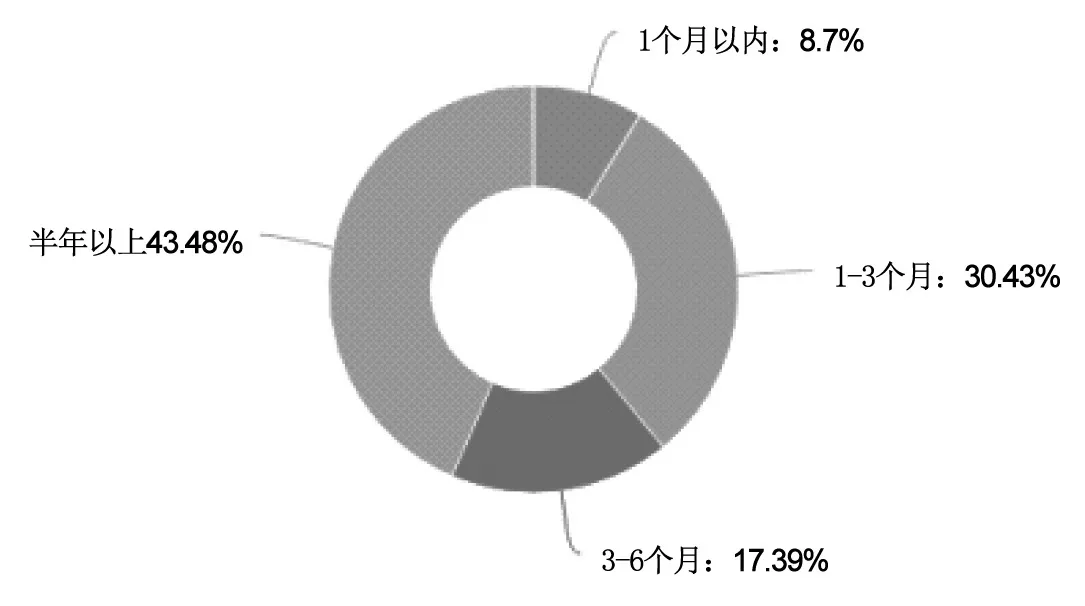

其次,从收集的调查问卷数据来看,我们发现中医的生源基本还只局限于华人群体。如图3所示,接受问卷调查的23位同学全都是华人,男女生比例为3:7。

图3 马来西亚中医专业学生基本情况

既然各大高校的官网上都说明中医药专业是中英文授课,为什么中医吸引不了非华裔的马来西亚民众呢?从表1可以看出虽然林肯大学学院只开设了《伤寒论》这一门经典课程,国际管理和技术学院却没有开设任何经典课程,但其他五所学校都开设了黄帝内经、金匮要略、伤寒论和温病学等中医经典必修课程。但图4的问卷调查结果显示,绝大多数学校的中医四大经典必修课

程都使用中文原著作为教材,还有相当一部分的学校使用中文简化版教材,为数不多的采用中英文对照版教材,没有一所学校使用英文全译本作为教材。因此,可以说各大高校官网上所说的中英文双语授课值得怀疑。教材都是中文的,如何英文授课呢?通过对学校教师的采访,笔者发现事实上是西医用英文授课,中医采用的依然是中文授课,这就不难解释为什么大马国内学习中医的人绝大多数都是华人。教学所用的典籍和教材基本都是中文版,采用汉语授课,中医的教授和传播基本都是华人,因此各大学中医专业都要求学生有不错的中文基础,这些都决定着马来西亚的中医传播很大程度上都只是在华人中传播,影响力还不够。

表1 马来西亚各高校中医药专业对比表

图4 中医经典课程使用的教材情况

3.3 耗费不少精力学西医,同时又缺乏中医临床实践

除了厦门大学马来西亚分校只开设中医药相关的课程之外,其他高校中医学专业本科学生既要学习中医药相关课程,又要学习西医相关课程。古代中医药学将人看作一个整体,强调天人合一,注重人与自然的和谐统一,人体内部阴阳的和谐统一,它是以天下之道、万物之本、阴阳之化作为理论基础的实践医学。而现代西医是基于数理传统产生的学科。它将人体与疾病分解为机械的、物理的、化学的低级运动形式,并用这些规律来解释复杂的人体与疾病,这与以博物传统为基础的古代中医药学恰恰背道而驰![4]因此,中西医本是两门完全不同的医学体系,中医本身就已经很难学了,还要分精力去学西医,难免学艺不精。从问卷调查的结果来看(图5),目前马来西亚中医教育开设的课程更倾向于中医技术培训,各校中医经典课程的课时明显不够,加之又缺少足够的临床经验,因此教出来的学生往往不知道怎么看病。因此,在调查问卷中,大部分同学都提出了对于增加临床实习以及练习机会的建议,可见马来西亚存在中医实习门诊数量偏少,临床实习时间偏短,学生实践操作机会不够多,以及缺乏有经验的高水平师资等诸多问题。

图5 中医经典课程的课时

4 解决方案

4.1 “道”“术”并重

大家普遍认为中国是中医药的发源地,拥有最正宗最传统的中医药文化,中国中医药教育与临床发展理应领先全球。然而,纵观中国近百年来中医药的发展,尽管其教育规模发展迅猛,但事实上中医药学却陷入了学术传承的危机之中。究其根本,还是因为当今的中医药教育体系出了问题,违背了中医药学基于中国古代博物传统的知识体系、思维模式以及认知方法;在培养中医药专门人才的道路上偏离了中医药学实践方法论的正确轨道,导致培养出来的中医师小病看不好,大病不敢看的尴尬局面。中医的传播应该是“道”“术”并重。中医的“术”是针、药、罐,看得见、摸得着,如果有疗效明显,就会立刻被海外患者接受;中医的“道”是中医的核心价值——阴阳调和、天人合一、仁和精诚等,是“术”的基石。国宝级名老中医邓铁涛曾说过,“四大经典是根,各家学说是本,临床实践是生命线。”正确的中医教育路径应该是中医基础入门,熟读经典(《黄帝内经》《伤寒杂病论》《金匮要略》等)临床实践(实践与理论相结合,不断学习并参考历代医家的医学典籍和经方验方,如《景岳全书》等) 积累经验,在实践中不断改进自己的诊治技艺,培养出既有扎实的中医理论功底,又有大量临床实践,能真正帮助民众解除病痛的真正中医人才。

一方面我们应该选择真正懂中医,会看病的人作为中医学专职教师,把课本知识融入临床,避免教条与机械性。现在的中医教学往往忽略了研习中医最为重要的实践方法论,忘记了中医是一门“术”。学院派的教师和学生被体制所逼,整日呆在实验室里,用研究西医的方法去研究中医,这样的教育体系完全偏离了中医药学实践出真知的科学方法论。培养出来的所谓中医人才只会做实验发文章写标书,创造出了大量与治病无关的论文,却完全不懂看病。正如国医大师裴沛然所言,“中国中医院校培养不出来合格的中医,培养出来的简直就是废品,连庸医的水平都达不到;庸医也懂一些中医的汤药方剂。可现在培养出来的学生,对中医的理法方药根本不懂,这是中医教育很大的失败,中医教育已走入歧途。”学习中医,倘若脱离临床,就没有存在的价值。因此,转变中医学教育理念:坚持以人为本,使中医教育回归到正确的师承制上,践行实践出真知的科学方法论,培养出会看病的中医人才。医家所需的经验,从课本上看不到学不来。学生跟随老师坐诊,抄方,在大量的临床实践中学习老师的经验,再将理论,经验作用于实践,从大量实践中再总结经验,从而提高自己的诊治水平。

但中医除了“术”还有其“道”。中医药文化的国际传播不仅仅是技术的普及,更要关注所承载的文化传播。时至今日,中国中医界自身对于中医药学术成长,发展的文化基质仍未给予应有的重视。[5]尽管多数高校都开设了四大经典的必修课程,可各门课程只安排几十个课时草草应付。《黄帝内经》《伤寒杂病论》《神农本草经》《金匮要略》《温病条辨》等,都是历代医家临床经验的凝练总结,是学习中医最科学的教材,仅几十个学时的经典学习是远远不够的。2016年,我国第一位获得诺贝尔生理学或医学奖的科学家屠呦呦正是受到葛洪先生的《肘后备急方》的启发,成功地提取了青蒿素。可见,中医经典的学习才是掌握中医基本理论的基石,是中医之“道”。

4.2 推进中医海外教育的本土化

其次,马来西亚中医教育必须改变照搬中国现代中医教育模式现状,推进中医海外教育的本土化进程。因为东南亚所在地区的气候环境、体质特征和人文属性等与中国有很大差异,根据这些差异来选择与其相适应的中医教育内容以及治疗原则在一定程度上是符合自然规律和中医核心价值的,也是有益于中医海外传播和发展的。海外中医教学的课本也应该摒弃中国中医药大学使用的“国家中医统一教材”,使用高品质的中医典籍译作并结合原著,采用中英文双语教学,并在语言的运用,内容的选择,设计风格等方面更符合海外读者的学习习惯和兴趣,从而推动中医海外教育的本土化进程。

4.3 加强中医+英语复合型人才的培养

最后,加强中医+英语复合型人才的培养,培养出可以翻译中医典籍和传播中医文化的人才。要想学好中医必须夯实中医基础理论,熟读中医经典,马来西亚几所高校中医学院都是用中文教授经典,而马来西亚学生英文功底明显好过中文。学生对于某些理论一知半解,无法构建中医思维及掌握中医辨证施治的精髓。因此,中医+英语复合型人才的培养显得尤为迫切。马来西亚各高校应该发挥学生英语功底较好的优势,鼓励英语专业的同学选择中医学作为自己的第二专业,刻苦研习中医典籍,用地道英文翻译中医典籍,将博大精深的中医文化传承下来,传播出去!

5 结语

有学者畅想在“一带一路”战略的引领下,中医的种子将播撒在沿线各国,生根发芽,开出友谊之花,结出健康之果。未来,当他国民众也能做到看病选中医、预防“治未病”、中药香氤氲、养生应时令……那时的中医药,必然已成为我国的一个国家品牌和全新的对外合作领域。[7]理想很美好,可现实却很骨感。马来西亚中医药文化的传承和发展目前正面临着不被民众认可信赖的残酷现实,政府尚未完全承认中医师作为医生的合法地位。中医药学专业招生难,中医药传承后继无人,中医药发展后劲不足,中医药教育任重道远!面临这样的困境,我们首先应该改变中医教学重“术”轻“道”导致“术不精,道不明”的现状,要对海外中医教学做本地化调整,让海外民众易于接受和理解博大精深的中医学,更要加紧培养可以翻译中医典籍和传播中医文化的复合型人才。