数字与中西方古代音阶文化象征

闫晓露

(江汉大学外国语学院 湖北·武汉 430056)

中国传统民族音乐以五声为基本特征,在古代著述中记为“宫、商、角、徵、羽”,同时期兼有七声的音阶与调式结构。西方音乐中的音阶经历多个时期,古希腊时期初为四音列,后连接两个四音列构成七声音阶。在经历古希腊七声调式、中古七声调式等多种形态后,最终形成七声音阶。在作者的前期研究①中可知,当我们无法完全用音乐理论解释中西方音阶数量的异同时,音阶的数量或可以成为民族审美与文化崇拜的集中体现。

1 五声音阶与数字五

对五行的描述最早见于《尚书》。在《尚书·洪范》中,箕子答周武王曰:“五行,一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爰稼穑。”这里的五行被解释为金、木、水、火、土五种日常生活常见的物质,也是构成自然界万事万物的基础。一般认为周武王访箕子的时间是周初,所以我们推断五行的概念最早可能产生于周代。由于《尚书》的成书年代尚不能确定,五行和五音的关系仍要基于文献学研究来讨论。

公元前四世纪成书的《管子·地员篇》是我国第一部详细记载采用三分损益法算出五声音阶的音乐篇章。书中描述了用五音测定渎田五土井水深度的方法,体现了五音与宇宙事物之间的关系。李纯一曾详细论述五行理念在《地员篇》中占据主导思想,虽然没有直接把五行与五音相配合,但五方、五数、五畜、五色、五味等五行学说中的重要条目已经初步形成。在《管子》的其他篇章中,五行学说和阴阳学说已经初现合流,形成“以阴阳说为精神实质,以五行说为表现形式的完整的世界图示”。随后,阴阳五行学说迅速发展,在公元前三世纪成书的《吕氏春秋·十二纪》中,五行与五音的联系尤为直接。《吕氏春秋·十二纪》不仅仅详尽的表述了天象、地物和人事,更把宇宙万物相互联系,形成了庞大而完整的“五数”体系,称之为“五行配伍”。

对比《管子》和《吕氏春秋》相关内容,我们发现五数序列对应的事物有所不同。五数与五音对应由《管子》中的“徵-一,羽-二,宫-三,商-四,角-五”变为了《吕氏春秋》中的“徵-七,羽-六,宫-五,商-九,角-八”;五畜对应由“角-雉,商-羊,宫-牛,羽-马,徵-猪”改变为“角-羊,徵-鸡,宫-牛,商-犬,羽-彘”;五色与五味对应由“苍-?,白-甘,黄-丑,赤-咸,黑-苦”改变为“青-酸,赤-苦,黄-甘,白-辛,黑-咸”。这种纵横关联的思维模式普遍存在于中国传统文化中。春秋战国时期正是阴阳五行学说合流的时期,阴阳学说崇尚二元对立,所谓两仪四象八卦都是偶数列,这与五行学说的五数序列存在难以融合的矛盾,阴阳五行学家在建造五行配伍的世界图示时也充满无理性和任意性,甚至为了配合五数序列而刻意加入第五个事物。比如,四季之外的第五季,为“季夏”②;四方之外的第五方,为“中(央)”。季节和方位正是阴阳五行学说合流的切入点,相比对时节的人为分割,古人对地理方位的认识更值得我们探讨。

从殷商四方哲学到周朝五方观念的推进式思维过程奠定了五数系统宇宙观的诞生,其转变过程蕴含了丰富的人文色彩与神秘主义色彩。所谓四方之外的第五方:“中”,即为中原或中土,意为“天下至中”。在中国中心主义的天下观中,“中”意在与四方异族“东狄、西戎、南蛮、北夷”区分。只有确定四方概念之后,才能判定身处位置为中央,所以中央可能是四方概念形成后的派生物,古人的方位认知顺序亦是从四方延伸到五方的。

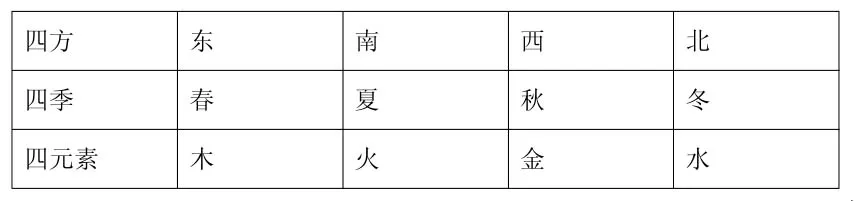

古人由于四方概念的诞生把诸多以数字四为基础的宇宙事物相互关联,逐渐形成四数系统的宇宙观。比如:上古四方神分别是“东方句芒、南方祝融、西方蓐收、北方玄冥”,位居四极的四方星宿分别是“青龙、朱雀、白虎、玄武”,四方大地蔓延的尽头分别是东南西北四海等。叶舒宪在《中国古代神秘数字》中直接把道教所谓的“两仪生四象”解释为人们对方位的理解,把四方的概念直接与阴阳学说结合起来。《周易正义·系辞传》中对四象的解释更直接与四元素和四季联系,曰:“两仪生四象者,谓金木水火……四象生八卦者,震木,离火,兑金,坎水,各主一时。”四数序列的宇宙观也初步形成,见下表:

表三:四方,四季,四元素关系图

在音乐考古方面,从新石器时代晚期陶埙到西周编钟的音律设计亦为四声音列,即宫、角、徵、羽。其四声音列结构与《周礼》、《礼记》中四声观念可以互证:《周礼·春官·大司乐》曰:“凡乐,圜钟为宫,黄钟为角,大蔟为征,姑洗为羽。”《礼记·玉藻》曰:“古之君子必佩玉,右徵角,左宫羽。”这两个音乐篇章均在一定程度上反映了古代四声音列的观念。

若把上述以四数序列与五行配伍相比较,我们发现所缺失的第五类分别是:方位之中,五行之土,季节之季夏。这些事物在五行配伍中一一对应,同属于一个支系统。但是,在音阶中缺失的阶名却不是与上述事物同一系统的“宫”,而是“商”。“商”音在数字序列系统中的位置是何时被“宫”所取代的?要回答上述问题,我们首先要探究以四方为基础的四数系统是如何被以五行为基础的五数系统取代的。

正如前文所说,方位对于形成古人朴素的宇宙观起到了巨大作用,五行系统的建立也极可能源于五方观念的建立。庞朴在《阴阳五行探源》中认为:“诸五中……我们看到一个隐约的体系,那就是以五方为基础的五的体系。”胡厚宣也认为,商朝中期在甲骨文占卜受年的卜辞中已经出现了五方的概念。受年指的是庄稼收成的意思。殷商早期大量出现的甲骨文都是问四方受年的卜辞,即占卜者问东西南北四方的庄稼是否能受到神明庇佑而获得好收成。而在武丁时期开始出现五方受年的卜辞,卜曰:“戊寅卜,王贞受中商年,十月。”(《甲骨文合集》第20650号卜辞)这里的“中商”就是中央的意思。“商”作为方位还有更直接的描述:“南方、西方、北方、东方、商。”(《小屯南地》第1126号卜辞)这里商与东南西北四方一并列举,确定了殷商时期已经有五方的概念。而与其他四方不同的是,商作为中央其概念是具象的。根据甲骨文研究判断,商是殷商时期的王族名与国都名。殷商人认为自己所处之地是世界中心,把“商”命名为表示中央的方位,使得“中央-商”也与神圣王族国都产生关联。自“中央-商”的确立,四数系统慢慢衍变成五数系统:在四岳(东岳泰山、南岳衡山、西岳华山、北岳恒山)中加入中岳嵩山形成五岳;在四方神兽(东方青龙、南方朱雀、西方白虎、北方玄武)加入麒麟位列中央(一说为中央神兽为黄龙);在殷代四方神(析、因、彝、伏)中加入帝使凤形成殷代“帝五使”。

“商”也正是西周四声音列中缺失的五声音阶第五音。商朝中期已经有“中央-商”的概念,为什么西周四声音列独缺“商”呢?笔者认为,周朝不用商调原因有二:从音乐美学方面来说,西周人认为商调有一种严酷萧瑟的氛围,不符合西周人的音乐审美,所以在周朝宫廷音乐中罕见商调;从社会政治方面来说,“中央-商”是商朝的国都大邑商的美称,商音和商调集中体现了商朝的王权。周朝推翻商朝政权,周成王建营洛邑为“天下至中”,便不能再使用代表前朝君权的音乐。于是“宫”代替“商”成为新的中央象征,也成为中国传统音阶中最重要的音。

冯文慈先生说:“探讨五声音阶阶名由来,其意义又不当限于这一具体史实本身。揭示其来源不仅有助于了解古代乐学,且必然有助于研究古代音乐思想、音乐美学等等”。中国人崇尚数字五,从表象上来看是源于五行学说,但实则源于原始民族的方位观念和自然崇拜。随着五行配伍观念的建立,五声音阶与阴阳五行象数概念、中国古代图腾崇拜、民俗文化等方面联系,形成了多层次多角度的音乐文化体系。

2 七声音阶与数字七

如果说数五崇拜是源于原始民族对“地”的认识,数七崇拜就是源于他们对“天”的认识。在古代,人们认为地球是宇宙的中心,宇宙由太阳、月亮和其他天体围绕地球排列成同心圆。公元前5世纪,毕达哥拉斯学派的哲学家、天文学家、数学家费罗劳斯(Philolaos)第一个认为地球不是宇宙中心而是“中心火”,宇宙中的天体围绕着看不见的“中心火”旋转。他设想的“中央火”不是单独的天体,只是接收来自太阳的光和热,也被视为“宙斯之家”和“众神之母”。费罗劳斯认为土星、木星、火星、太阳、金星、水星、月亮、地球七个天体依次向内围绕着中心火运动,且这九个天体与希腊神话中代表艺术的缪斯女神一一对应。费罗劳斯特别设计了“反地球”,将球体的数量增加到十个。反地球被认为是地球的对立面,但实际上它只是毕达哥拉斯学派完美数论的一种诠释。无论它离地球多近,观察者仍然无法看见它。

毕达哥拉斯学派认为宇宙中的一切事物都是按照八度、五度和四度三个和谐音程来排列的。毕达哥拉斯偶然间从铁匠铺听到“和谐的音乐”,他用一架独弦琴反复进行实验,发现和谐音程可以表示为整数比例,即八度、五度和四度,而其中最和谐的是八度,其次是五度。他也可以听到宇宙的音乐,将同心系统引入了宇宙天体和谐的概念,认为天体运转产生了宇宙和谐之声,从而揭示宇宙与音乐的关系。毕达哥拉斯把宇宙看作是一个巨大的七弦琴,每个天体都是这架琴上的弦,所以天体之间的间隔与弦的长度相对应。天体之间的距离反映着谐音程的数值关系。贾姆利奎(Jamblique)将宇宙与音阶的和谐奥秘归因于毕达哥拉斯,他说:“他独自一人,似乎,听到并理解了行星与恒星的普遍和谐与统一。”

毕达哥拉斯不仅仅把宇宙简单的比喻为七弦琴,他甚至用数学比例算出了从地球到各个天体的距离,又通过和谐音程的数学比例得到天体之间的音乐关系。他认为,从地球到月球的距离是一个全音,而从月球到水星的距离是一个半音。水星和金星之间的距离是一个半音,金星和太阳之间的距离是三个半音。太阳和火星之间的距离是一个全音,火星和木星之间的距离是一个半音,木星和土星之间的距离是一个半音,土星与固定恒星之间的距离是三个半音。但是,没有人知道毕达哥拉斯是遵循怎样的规则来设定天体之间的数学比例与音乐关系的,当然,他也无法真正测量天体之间的距离。

古希腊哲学家柏拉图(Platon)在他的著作《理想国》中也表达了他对宇宙秩序与天体音乐的看法。既然他无法解释宇宙,他便选择用一个美丽的神话故事诠释他的宇宙观。于是在这本书的最后一段,他写下了厄洛斯(Er)神话。

厄洛斯是一位在战斗中丧生的士兵。他与其他阵亡士兵的灵魂一起漂泊到了奇妙的草地。他们在草地上进行了七天的临时休息,随后离开草地开始了为期五天的旅程,最后到达所谓的“必然的纺锤”。“必然的纺锤”表述了类似纺锤的宇宙形态,在其表面上有八个圆环,代表从外到内的八个天体依次是:固定恒星、月球、太阳、金星、水星、火星、木星和土星。在每个圆环上,都站着一个塞壬,圆环转动时塞壬就各自唱不同的音符,八个音符构成了一个完整的七声音阶。巧合的是,在草地上度过的天数与七声音阶中的音符数相对应,而厄洛斯的行程总天数与八度音程中的半音数相同。

毕达哥拉斯派在公元前一世纪继承和发展了柏拉图有关天体音乐与宇宙秩序的观点。我们在西塞罗(Cicero)的著作中看到了最好的证据。西塞罗基于柏拉图的厄洛斯神话,将《西匹欧之梦》编入了他的有关政府的论文——《共和国》中。西塞罗认为,宇宙中最外层的天体仍然是固定恒星,被西塞罗称作“天球”。它从外到内包含其他七个天体,即土星、木星、火星、太阳、金星、水星和月球。在西匹欧的梦中,地球是第九个球体,始终固定在宇宙中心。这一时期也出现了古代天文学中最重要的错误理论,即把地球当做了宇宙的中心。

西塞罗认为天体自身的快速运动产生了和谐的音乐。因此,速度最快的固定恒星发出更高的音调,而距离地球最近的月亮发出较低的音调。为了遵循数七分类,西塞罗决定在这八个天体中,产生两个和谐天体,发出人类无法分辨的和谐乐音。因此,宇宙最终会以不同的调式产生七声音阶。西塞罗在拉丁文中将数字七解释为“rerum omnium fere nodus”(几乎所有事物的核)。因此,西塞罗把数字七看做是“宇宙之匙”。由神秘数字七归类的所有事件或物体都可能是打开宇宙之门的钥匙。

显然,宇宙之匙不是西塞罗的发明创造,大量的古希腊哲学家和科学家记录了类似的宇宙观。波伊提乌(Boethius)则明确的把天体与音符一一对应。他认为月球是re,水星是do,金星是si,太阳是la,火星是sol,木星是fa,土星是mi。这种对应关系间接证明一周中的七天也是遵循七声音阶发展来的。老普林尼(Pline l’Ancien)在他的《自然史II》中把地球与月球之间的距离是一个全音,并以此为基准为天体定音。从太阳到固定恒星的距离是四度音程,而从地球到太阳的距离是五度音程,从地球到固定恒星的距离就正好是八度音程。尽管这种朴素的宇宙观缺乏科学依据,但毕达哥拉斯学派另辟蹊径,用神秘数字七把音乐与宇宙紧密的联系起来,符合其“万物皆是数”的思想,更赋予数字七更加丰富的文化象征。

中西方各具特色的音阶和由音阶构成的调式体系产生于中西方截然不同的历史文明与原始文化崇拜。中西方在音阶数量上的不同选择,实际上是不同民族对数字以及数字背后的象征意义的崇拜与选择。中国传统五声音阶数量和阶名含义都一定程度上体现了璀璨的中国古代历史文明。中国传统五声音阶之所以能够成为中国传统音乐体系最重要的理论基础得益于阴阳五行学说的兴起和封建时代君主意识的强化。五声音阶因为其五数特点成为五行体系中重要的组成部分,与宇宙万物产生外部联系。随着王朝覆灭,政权更迭,君主逐渐意识到音乐的教化作用,赋予五音各阶名深刻的内部含义。而在西方文化中,数字七始终代表着宇宙秩序。数字七的神秘力量来自于人类对宇宙、天象、天体和恒星的观察与理解,以及各个文明之间不断的沟通与交融。拥有神秘力量的数字七逐步成为西方文明的文化符号,并发展到宗教、艺术、文学等各个领域。

注释

① 作者另有论文《五音与七音——中西方古代音阶》(《法国研究》2015年第三期)详细分析解读了中西方古代音阶的不同形态与构成依据,并简要概述了中西方文化中的数字崇拜现象。

② 五行学家邹衍提出了“季夏”的概念,为夏秋之交,与四时并列。为的是与五行中的土序列相配,形成五行相生的理论。《吕氏春秋》中认为季夏是夏季的第三个月。