从情报工作到汉学研究

访谈整理者按:鲁惟一(Michael Loewe),1922年生于英国牛津,著名历史学家和汉学家,研究领域为中国汉代史。剑桥大学荣休教师、克莱尔学堂(Clare Hall)院士。鲁惟一本科就读于牛津大学,1942年离开牛津,时值二战,在政府通讯总部接受训练,破译日军密码。期间开始学习汉语,并于1947年前往中国,回国后在伦敦大学亚非学院攻读汉语本科学位。1956—1963年间任职于伦敦大学,1963年获伦敦亚非学院博士学位后入职剑桥大学,直至1990年退休。鲁惟一著有《汉代行政记录》(Records of Han Administration)、《汉代的信仰、神话和理性》(Chinese Ideas of Life and Death: Faith, Myth and Reason in the Han Period)等,编撰《中国古代典籍导读》(Early Chinese Texts: A Bibliographical Guide)、合作编撰《剑桥中国秦汉史》(The Cambridge History of China Volume l: The Chin and Han Empires,221 B. C. —A. D. 220)及《剑桥中国上古史》(The Cambridge History of Ancient China)。2019年8月20日,胡司德与赵静一在英国剑桥格兰彻斯特村(Grantchester, Cambridge, UK)对话鲁惟一,探讨其编撰《剑桥中国上古史》的前前后后、从事中国研究的经历、感受以及治学方法。

受访者:鲁惟一

访谈人:胡司德、赵静一

访谈时间:2019年8月20日

访谈地点:英国剑桥格兰彻斯特村

中图分类号 N09

文献标识码 A

一 做中国研究的前前后后

胡司德(以下简称“胡”): 首先,由衷感谢您抽空与我们一起回顾《剑桥中国上古史:从文明的起源到公元前 221 年》(以下简称《剑桥中国上古史》)[1]的成书经过以及之后该领域的发展概况(图1)。您可否先谈一谈,是什么契机让您去研究汉朝的呢?

鲁惟一(以下简称“鲁”): 20世纪 50 年代,大概是 1951 年吧,我记不太清了,那时刚刚在伦敦拿到了学位。当时意识到,前帝国时期的历史,我不是很感兴趣,涉及到汉代之后的研究呢,得学习梵文。所以我就选了汉代,这是我认为自己能够涉足并研究的早期帝国时期的领域。你们(年轻一代)用的是有标点符号的史书版本,我们那时是没有的。你们用的都是现代词典,我们那时手上只有《辞海》《辞源》和词语索引。在这里我要重点提出来的是,说起汉史,尤其是法学这一块,我从莱顿大学的何四维(Anthony Hulsewé)那里受益匪浅,是他让我对自己的研究工作充满了信心。他算是在研究方向上和我最接近的同事了,我们过去每6个月左右就会约在一起见面讨论问题。

胡:如果我们再把时间往回倒一点,您第一次萌生研究中国的想法是在什么时候?据我所知,您出身名门,中国是在什么时候进入您的视野,有哪些机缘呢?

鲁:这是关于我过去经历的问题,当然我一点也不介意把它分享出来,只不过说出来可能有些枯燥。1942—1945 年,我在英国政府通讯总部(GCHQ)工作, 在接受日语培训之后,主要任务就是破译日军密码。战争结束后,总部问我愿不愿意接受汉语培训,然后在总部长期任职。设想一下,如果你当时也是一个20出头的年轻小伙儿,看到这个世界已经四分五裂,想着要怎么恢复世界秩序,你是接受这份工作,还是说“不!我还没完成牛津大学的本科学习,我得回去把书读完”?我心里其实也知道,应该回到牛津大学完成学业。但是我最后还是选择了继续留在政府通讯总部。于是,我开始了中文学习,为的是从事现代情报工作。在这之后,我决定在伦敦(伦敦大学亚非学院,即 SOAS)攻读汉语学位,研究前近代中国。

胡:那您在政府通讯总部的工作是不是很费神?

鲁:对,很费脑子,要做很多非常无聊枯燥的事情,比如从数字中剥离提取一些关鍵数字或从字母里找一些关键字母,就像 Z–P=E,等等。很大一部分工作都无聊透了,但是你仍然得保持清醒,查看是否有任何结果。

胡:当时有好几个和您处境相同的人后来都变成了汉学家,是吧?

鲁:对,跟我情况差不多的有蒲立本(Edwin G. Pulleyblank)和杜希德(Denis C. Twitchett)。说到破译密码,有一条不能打破的纪律,那就是,平时你可以愚弄你的上级,但是当任务一来,东西摆到你桌上时,你就得全身心地投入工作了。

胡:您认为这类工作对您晚年投入精力去编撰一些入门级的大词典以及参考类文献是否有一定的帮助?

鲁:我认为这份工作给我提供了极其宝贵的训练机会。战争时期,我们在布莱切利园(Bletchley Park)工作,破译日本秘密文件。那时德语最受重视,所以只要有任何物资军械上的支持,都会先流向(破译)德国密码的部门,我们能拿到一部分那就很幸运了。因此我们不得不花费大量的时间来给代码组合编制索引——如,30126 在这种情况出现,91529 又是在那种情况出现。由这样的工作机制定出的纪律准则在我看来是极为有价值的。

赵静一(以下简称“赵”):当时您是一边从事破译密码的工作一边学习中文吗?

鲁:不,学习中文是破译日文密码之后的事了。当时我们被送到伦敦大学亚非学院学习短期课程,我记得大概是 6 周吧,主要是培训汉语口语。

胡:1947 年,您第一次去北京,应该说是“北平”,您还记得那次访问的经历吗?

鲁:对,去北平是在 1947 年,当时我们是两个人一起去的,同行的是我的同事,叫莱斯,之后他一直留在政府通讯总部任职。当时我们两个年轻人,也就二十四、五岁,被派往北平的英国领事馆,任务就是去学习语言。我们当时对中国知之甚少,莱斯对外面的人和事比我了解得多一些。

我想你大概还没见过老式的英国领事馆。那是一个园子,里面有好几栋房子。我们被安排在了其中的一间小平房里。领事对我们说:“先生们,我们会把佣人们都叫过来,你们要挑选自己的佣人。对的,你们每人都需要一个专门照料生活起居的人,还需要一个厨师,当然,还得配一个勤杂工干重活儿。”我们的生活充满了那种氛围,一种身处领事馆的氛围。随后,领事馆给我们安排了教中文的老师,其中一位是道士,除了中文,他不会说其它语言。我们可以尽情地在城里转悠,事实上我们把北平城逛了个遍。

赵:之前您一直在书本上研习中国,后来有机会去中国学习,我想这在当时是一件很新奇的事吧?

鲁:是啊,设想一下在你 24 岁的时候,不错,在20世纪 30 年代,战前你可能偶尔会出国度个假,而 1939—1945 年二战期间,你只能待在国内。然后战争结束,收到这个通知,我的天,去亚洲,坐飞机去,你能想象我当时有多么激动!

赵:那时您去了中国其它地方吗?

鲁:很少。我之前到哪里都必须带一个外交信袋——你明白我的意思吗?就是一封信函。信函先到了北平,而某些材料需送给天津那里的另外一名领事,并且要由一位官员送到。所以我就去了天津。在往返途中,我还在上海待了一两天。另外,我们也在北平城西郊的小山上游玩了一次,除此之外就没有去过其它地方了。

胡:当时整个战争时期你们都在破译密码。在那个年代,您也会把学习汉语看作是一种破解密码的方式吗?这样的经历对您之后研究语言和研究中国有没有产生影响?

鲁:我得感谢早期在中学和大学接受过的古希腊文和拉丁文训练。当然,我自身的背景也有一定的帮助。我是犹太人,从很小的时候起就要学习希伯来语,就是在这种背景下学习中文的。像希腊文、拉丁文、希伯来语,都是通过词尾的变化构成了特定的语法结构。日语呢,同样,你会发现由一些附着的形容性的结构组成,而在中文里,哦,我的天,这些都没有!

对我们来说,汉语口语和日语口语(相较书面语)是很不相同的。拿日语来说,我们当时还比较擅长理解那些截获的来自军方的密电讯息,如海军上将发给战舰的信息,以及战舰的回复。后来,1945 年 8 月的某一天,我们收到了一个没有加密的消息,看起来好像是用平白的语言写的。不过我们获得的第一份消息是有残缺的,后来又获取了一个清晰的副本。那是日本天皇的投降书,但是我们能明白上面的意思吗?完全不能。

胡:作为年轻的学者、老师、讲师,您和中国的学者们是怎样相处的?很显然,随着岁月更迭,你们之间的关系会发生很大的变化。您第一次接触的中国学者都有谁,在外交艰难的时期,你们又是如何维持友情的呢?

鲁:从 1949 年开始,我们和中国其实就没有直接接触了。当时我所处的可能是一个极其特殊的职位,我在政府通信总部工作过,又接触过那一类的机密工作,很明显,如果我和他们有什么联系的话,很可能就会被审讯了。直到……嗯,我在想具体的日期——那时在旧金山有一个关于马王堆出土文献的会议,应该是在20世纪 80 年代初,会上有一位来自北京的学者,叫李学勤,那是我第一次同他见面。

实际上,在那之前,1974 年我也去过中国,那时他们邀请英国的一个学者代表团过去,代表团共有 6 人。我想想和我同行的都有谁。有刘殿爵(D. C. Lau)、龙彼得(Piet van der Loon), 还有研究经济的肯尼斯·沃克(Kenneth R. Walker)和克里斯托弗·郝(Christopher Howe)。那时候“文化大革命”已接近尾声。他们让我——团里唯一一个没有教授头衔的人,带领代表团前去访问。我们在北京会见了几位出色的学者,之后他们又带着我们去了西安和洛阳。

二 《剑桥中国上古史》

胡:请问您当时是抱着什么样的想法整理出版《剑桥中国上古史》(图2)的?能否大致给我们介绍一下整个计划的由来呢?

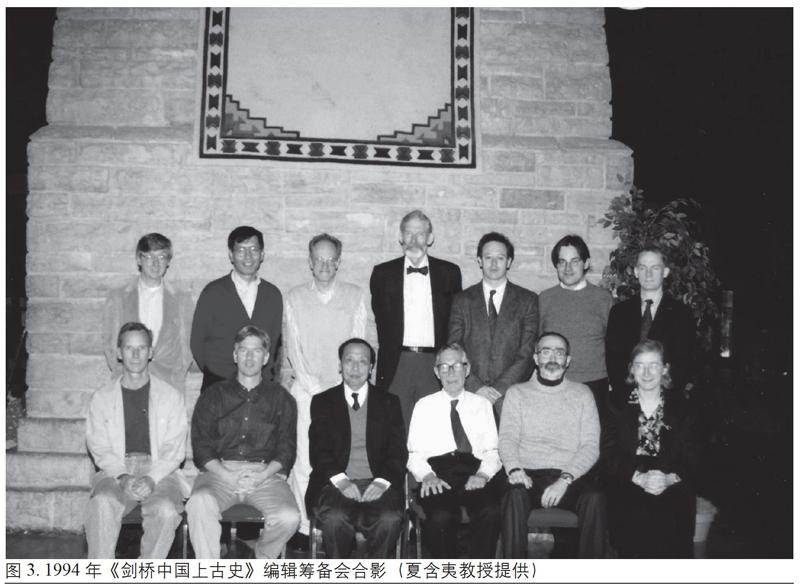

鲁:这件事得从芝加哥大学的教工俱乐部说起,当时我在那里访学。有一天下班,我请夏含夷(Edward L. Shaughnessy)出来喝酒。他喝了点威士忌,我們便开始聊了起来。我提出和他一起编辑一本书,书的内容涵盖《剑桥中国史》(The Cambridge History of China)秦汉之前的历史。其实在那个年代,探究(秦汉)以前更久远的历史几乎是不可能的。不过随着时代的发展和进步,不可能也变成了可能①。不管怎么说,当时在夏含夷喝了一两杯威士忌后,我把想法抛了出来,他也就答应了,于是我们就合作完成了这本书(图3)。我得说,书中大部分创造性工作都来自于他,而不是我。

当时我们把各自的想法凑在一起,这本书也就逐渐成形了。20世纪 90 年代,从事学术工作跟现在比完全是另一种光景。当时的我们不像现在的学者普遍依赖电脑来进行研究。而也正是在那之后,随着科技的进步,研究逐渐扩展到了许多新的领域,远超当时人们的想象。现在去研究某些学科领域完全不在话下,可在当时对研究者来说却是可望而不可及的。相比当下,20世纪90 年代的学者们很多都喜欢单干,不怎么和外界交流。你看现在的学术会议举办得多么频繁!要知道,在 1990 年以前,去欧洲的城市开会都是了不得的事情。是的,在当时来说的确算是非比寻常,那时你肯定是期盼已久,做了充足的出行准备,而且如果你是位年轻的学者,那将是你崭露头角的地方,会在那里显示出自己的才能,想办法吸引其他人关注,当然希望从关注你的人那里谋得一个好职位。

话说回来,当时我在把写这本书的想法讲给夏含夷的时候,其实心里非常清楚,这一领域已经有了一些(新的)结论,推动了这一学科的发展。在 20世纪60 年代开设编纂《剑桥中国史》丛书的时候,没有人会把秦汉之前的时期作为“历史”的一部分看待,于是乎人们就决定从秦朝开始写。后来得益于吉德炜(David Keightley)和夏含夷的研究,这种情况有了很大的改变。在很大程度上,我得感谢这两位学者让人们能够从历史的角度去思考前帝国时代。

与此同时,在20世纪90 年代,要把不同专家的研究发现和结论整合在一起也是件困难的事情,因为他们所研究的领域毕竟还是有差异——有些假设具体而精确,有些则笼统而概括。正如我们所意识到的,考古学家的研究风格和历史学家多少有些不同,于是我们决定无论如何要如实记录下来,写进这本书里。

胡:您能否讲一讲考古学家和考据学家之间的关系?在您的职业生涯中,对这两者的关系有怎样的看法,它们算是一种幸福的“联姻”吗?

鲁:有时候完全不是。我时常会看到考古学家们发表这样和那样的观点,当然全是基于考古记录上的陈述,且对他们而言泾渭分明、简单明了。而像我们这些考据学家不会想着只发表这么一个平淡无奇的观点。这一点在我们编辑这本书的时候非常明显,于是我们就试着找到一个折中点。随着朝代时间往后推移,会变得更容易些。比如说,如果我们写的是战国时期,那么整合这两派的观点就要比写周朝时轻松许多。

胡:考古学家们会提出,除非你有识别“物质文化”的能力,不然很难对一个时期的社会作出准确的解释。但是那样的话,一个人能在多大程度上既可识别物质文化,又能了解古籍文本并且掌握所有的有关技能呢?

鲁:关于这个问题,肯定要说到过去的那些大家们。你让我想到了高本汉(Bernhard Karlgren),我认为他在很多方面都是最接近我们提到的标准的个体,他也的确做到了把两个学科融会贯通。如果是研究商朝的话,吉德炜算得上是全能型的大家。周朝的话,我想到的是张光直(K. C. Chang)。

胡:开展这样的一个项目,您肯定得想好主题并对写进书里的内容大致列一个框架。在20世纪 90 年代,您如何判定哪些主题在当时最为重要?

鲁:你提出的这个问题很值得讨论。总体来看,这本书是按时间顺序进行编排的,这样做其实本身就带来了一系列问题。我也在想,作为这次会议的总结①,你们是否会对书进行修订然后编辑出第二版?是否有可能从经济、哲學、社会学等其它角度来阐述书中的内容?当然我不确定这么大的工程是不是能够完成。

胡:所以回过头来看,经济和社会史在这部书里是属于空缺的部分吗?是因为当时的研究还不够完善吗?

鲁:你说的应该是对的,当时的研究还不够充分。当然还有这方面的差异性存在——如果你写的是有关西周或是战国晚期的内容,有些对于战国晚期的研究考察你能够完成,但是不能想当然地认为对于周朝的内容你也能完成,因为你所掌握的史料并不相同。

胡:如果你把书里的章节拆开来看,很显然它们彼此之间的差异很大。当中有些是描述性的章节,但也有些章节的解释性很强——我觉得夏德安(Donald Harper)的研究自然哲学的那章就是其中之一。还有一些章节,可以说从20世纪 90 年代来看就颇有些传统保守了,比如倪德卫(David Nivison)写的有关哲学的章节。

鲁:其实我们的确在那个主题上有些争议。夏含夷和我都不支持倪德卫那样的写法。但不管怎样,他是那个章节的作者。

胡:他可以说是按照司马谈(司马迁之父)的风格写的,是按“家”分类的。

之前是在 20世纪70 还是 80 年代的时候,“马王堆文献的宗教”这一课题在您的研究与写作中占据了非常重要的位置,不管是当时国家举行的祭祀等宗教仪式的缩影,还是社会底层人民的宗教活动。不过,令我颇为惊讶的是,当我们品读《剑桥中国上古史》的时候,宗教作为当中的一个大类在书卷中并没有特别多的篇幅。关于宗教,实际上我们已有足够的证据容许我们对此进行讨论,是什么原因导致它在书中没有特别的体现呢?

鲁:你说得没错。你的意思是说,有些章节是以收集到的有关宗教活动的证据为基础写的,但并没有像我们说的专门针对宗教信仰和实践活动这些问题进行讨论的章节。书中有很多关于商代甲骨文研究或其它诸如此类的文章,但是专门对于古代宗教信仰概念的调查研究,还需写在下一卷中。

胡:从读者的角度来看,这是个很有趣的问题。我猜想,书卷里没有这一部分的内容应该是基于没有合适的人选来撰写这类章节。

鲁:现在我们能选出合适的人吗?

胡:这完全取决于怎么给“宗教”下定义了。

鲁:这意味着我们不得不涉足人类学的领域。

胡:一点没错。如果让您回想之前的那段时间,作为整理这些材料的编辑,您觉得这本书真正吸引您的地方在哪里?

鲁:其实当中有些编辑工作很容易,但有些方面就相当困难。对有些撰稿人来说,即使你豁出命去,他们也不会接受你(编辑)给出的修改意见,而有些人则乐于接受。有一种情况比较棘手,那就是有两个撰稿人写的内容围绕同一主题,内容上有重复或矛盾的地方。另外,还有一个撰稿人(名字就不提了)实际上给我们发的是一份口头演讲的文本。遇到这种情况,你就能够想象编辑们会有多头痛了。还有一些来稿,在作者自己看来所有的内容都是完美无缺的,哪怕你想把文中一个逗号改成句号都不行,作者是怎么都不会接受的。

三 历史学的研究方法

赵:就研究方法而言,您认为中国学者与欧洲及北美学者有很大的不同吗?

鲁:是的,迥然不同。中国学者并不习惯西方的分析方法。他们比我们(西方)任何人都更了解他们所研习的文本,但他们看待文本的方式却与西方学者大不相同。你可以说,美国或英国的评论家们看文本是为了批判它。而中国学者却不是,他们会以一个积极的心态去品读文本。不知道这样说算不算得上公正的判断?

胡:您观察到的这一点很有趣。仔细回顾(《剑桥中国史》)秦汉卷以及《剑桥中国上古史》,里面的文章都是由在西方(包括北美和欧洲)接受过训练的学者所著。

鲁:嗯,你看,在《剑桥中国上古史》里面,我们有一章内容是由学者许倬云(Hsu Cho-yun)撰写的,他算是中国传统学术派出身的。你如何把他的章节和鲍则岳(William G. Boltz)所写的章节放在一起比较?

赵:那么放到现代来看,您会怎么说呢?您认为在研究方法上中西方仍存在着巨大差异,还是说您觉得它们有很多相似之处?

鲁:我对中国现代的学术情况不甚了解,无法回答你这个问题。不过据我所知,西方学术界经历了一定的变化,你认为中国的学术界有没有发生变化呢?

胡:这个问题很有意思。

赵:某种程度上肯定是有变化的。尤其是越来越多的中国学者出国深造然后回到中国任教,所以他们也会在自己的研究中融入一些西方的研究方法。

鲁:我最了解的中国学者是李学勤,他在20世纪 80 年代的时候以访问学者的身份来到我们这里,就在剑桥大学克莱尔学堂做访学。整体而言,他做学问的方式很传统,但同时他也很赞赏一些西方的学术研究方法。我记得在一次会议上,他听到我们中的一些西方学者讲课,课后他评论道,你们的讲学方法和我们完全不一样。我本人还是非常欣赏他的论著的。

胡:这些书卷以及您的一些著述后来都译成了中文,有些是多年后翻译出版的。虽然不是所有的《剑桥中国史》书卷都被翻译成了中文,但它们都摆放在书店显眼的位置,成为了众所周知的图书。

鲁:说到这里,我觉得我们需要感谢李约瑟。他的著述在中国广为流传。那些年我们这些人不能去中国,是李约瑟一直帮助我们同中国同行协力合作,他也受到了学者们的尊重。我真的认为我们欠他很多。

赵:现在有一个领域激发了中西方学者越来越强烈的兴趣,那就是帝国间的比较研究,比如说罗马与中国。当然了,我了解您也对这一研究领域感兴趣。从您个人角度来看,关于罗马和中国的比较研究这一课题,最值得探究的是哪些方面?您是如何展开此类研究的呢?

鲁:(关于中西比较)我们应该感谢杰弗里·劳埃德(Geoffrey Lloyd)[2]。我有一本书是专门阐述(罗马与中国)这一课题的,现在出版社正在审校。你可以从好几方面去看,包括如何治理国家,建立哪些治理机构,也可以从经济实践的视角来看,包括动机源于哪里,然后它又会受什么因素制约?你也可以探讨当时的社会差异,不管这些差异是由于强制措施造成的,还是源自当时所推行的制度。你还可以看到殖民发展的形式,在罗马帝国时期有不同的形式,而在中国近乎没有这个概念。还可以审视“个体”这一基本概念。如果你是罗马公民,那么你的情况就和在湖南种地的(中国)人很不一样了。这些就是我所关注的一系列问题。我不知道这部书最终能否出版,或许我对罗马的了解还不足以让我把这些问题讲清楚。

赵:可以说这些问题是您整个学术生涯一直想探寻的,是吗?特别是您做汉代研究的时候。

鲁:对,尤其是在最近几年,他们总是出现在我的脑海里。

赵:回顾您的学术生涯, 是否可以说,不同的时期激励着您去思考不同的问题,还是说有一系列贯穿始终的问题驱动着您?

鲁:我曾试图广泛涉猎不同的领域和方法——基本的哲学背景,(帝国的)管理方法,不同历史人物的职业轨道,研究这些职业是如何产生的,等等,也试着从多个角度来看待问题。我现在经常思考的是之前没有怎么关注的东汉时期。

胡:假设您研究的不是古代中国文明,而是日本、古希腊,或者希伯来语圣经,那么您会去探究类似的问题吗?您是被一系列问题所驱动,把这些问题视为研究的基础,还是受某一文明的证据所引领,从而思考一些之前从未想过的问题呢?

鲁:我认为,这取决于研究领域。当然,其他人可能完全从相反的方向进行思考。可以说,研究宗教的学者会问一系列全然不同的问题。我通常会说,证据就摆在那里,它代表什么意思,它又揭示了什么。其他人可能会说,有什么证据能够证明商朝社会的人们笃信着什么东西呢?我认为这就是两种不同的研究方法了,不是吗?

胡:您认为,和四五十年前相比,您脑海里思考的问题是否相似?回过头来看您四五十年前的工作,您能从中找到自我的角色吗?

鲁:四十年前的我们仍然可以提出和现今同样的问题,但是没有足够的研究(证据)容许我们回答那些问题。我们所能做的就是只有专注于某些特定的研究课题,阐明中国社会或政府的某一个方面的情况,并希望再经过更仔细的研究能够给出概括性的结论。不过,我认为现在情况已经有了很大的不同。

胡:从您个人角度看,您认为研究早期中国的当代学者们应该侧重哪方面的研究?如果说您有机会指导5名年轻的学者,安排他们的研究工作,您认为工作的重心会在哪些问题的研究上?哪些领域是现在人们应该花时间去关注的?

鲁:你问了几个非常难的问题啊。我可能会关注宗教方面,看看它对中国社会产生的影响。我不认为我会把注意力集中在经济扩张或是关注社会关系和社会架构上,尽管这可能是个非常好的课题。当然,我这里讲得很笼统。还有一个特别专业化的课题——研究文本的历史。知道我现在研究什么吗?我在研究有多少人参与编写《后汉书》——那本讲述汉代后期历史的书。答案是这本书是由将近 20 人撰写的片段汇总而成的。我现在阅读我们手上拥有的这些片段,试图理解它们的动机以及文本中存在的缺陷。还有大量的文本工作要做,不过现在多亏有了机器(电脑),也给我们省去了不少事情。当你找到一个文本片段,是由一个你之前从未听过名字的人在公元 300 年写的,然后书里提到了某个人。我的天呐,我们对这家伙有什么认识吗?这要是放在过去,你只能扣脑门去想。我现在主要是关注这方面的问题,至于能做得多么深入,我就不知道了。研究越深入,越能发现还有更多的工作要做。就拿我今天做的研究来说,关于后汉历史中有一篇《儒林传》,你开始研究那里面提到的人物,然后思考这些人物是否在其它史料中也有提及。我认为关于这类的基本问题还有很多探讨的空间。

胡:而且东汉时期在很多方面来说还有待研究。

鲁:多亏了毕汉思(Hans Bielenstein)的杰作[3],张磊夫(Rafe De Crespigny)的《传记大辞典》[4]也帮了我不少。但是话又说回来,你能从中看到我在认真思考帝国发展的问题,当时帝国时期存在的优势和弱点。从公元 90 年起往后君主的地位,他们都是在年少的时候,往往是孩童时期,便继承了皇位,这说明了一些事情。如果明明是有其他人在統治国家,你却必须选择一名年幼的孩子来做皇帝,那为什么一定要选择他呢?罗马帝国也有类似的情况,那里君主的地位又如何?我思考的是这类问题。

胡:當然,还有时间跨度上的问题。我们把这个时期统称为“早期中国”(Early China),而这个时期几乎一直从商朝延续到东汉末期——我们有时会忘记我们所指的时代长达 1500 余年。

鲁:那些研究经典的学者们对于罗马历史方面的研究远比我们对中国的研究深入。但是我得说,他们会在研究另一个帝国的历史中了解到很多新东西——他们得看看另一个帝国是如何基于一套完全不同的制度和对人类不同理解的情况下建立起来的。

胡:对您自己的研究,您曾经有过不满意的情况吗?有没有哪一刻,您想着,我在这方面坚持了这么长时间,做了这么多基础工作,但看不出它能把我引向怎样的结果。

鲁:最近我确实萌生过这样的想法,但总体而言我还是保持了良好的心态。我敢肯定,我现在会为之前写的一些东西感到羞愧。

胡:您个人对田野作业持有怎样的态度,换句话说,亲手处理出土竹简、参观现场等等?您会认为自己欠缺这方面的工作吗?

鲁:那是一项需要脚踏实地、实事求是的工作。我错过了,其实很想参与到考古勘探活动当中去,只是一直没有机会。单就看古籍的手稿来说,如你所知,有一些敦煌出土的文本手稿被保存在大英博物馆里,有一段时间我曾经每天早晨都会去大英博物馆的阅览室,他们帮我把手稿拿出来,然后我可以亲手触摸桌子上的手稿。有时我觉得有必要这样近距离地体验。

胡:有件事想特别问问您,关于在香港召开的会议(“《剑桥中国上古史》—— 20 年后的回顾”),您想对参加会议的学者们说些什么吗?

鲁:请代我向他们致以最美好的祝愿,我对他们的未来充满希冀。因年纪太大,不能去赴会,我感到非常遗憾,但是我真诚地祝福他们。

胡:非常感谢您,我们一定会竭尽所能把您这位编辑的支持与祝愿传达到现场。

参考文献

[1] Michael Loewe. The Cambridge History of Ancient China: From the Origins of Civilization to 221 B. C. [M]. Cambridge University Press, 1999.

[2]赵静一. 以认真的态度对待其它文明——剑桥大学劳埃德教授访谈录[J]. 科学文化评论, 2018, 15(6): 5—19.

[3] Hans Bielenstein. The Bureaucracy of Han Times[M]. Cambridge University Press, 1980.

[4] Rafe De Crespigny. A Biographical Dictionary of Later Han to the Three Kingdoms (23—220 A. D.)[C]. Brill, 2006.