户主视角下医疗资源可达性对就医行为的影响研究*

——以上海市郊区为例

李 亮 申 悦 LI Liang, SHEN Yue

0 引言

公共医疗资源的合理配置,有利于促进社会公平[1]。医疗资源可达性能够有效地评价医疗资源与服务的空间配置情况[2-3]。国内外诸多学者在不同尺度上围绕可达性的测度方法展开研究,不断提高模型精度、细化研究空间单元。常见的测度方法主要有两步移动搜寻算法和重力模型方法。为提高模型精度,在传统方法上不断衍生出拓展形式[4]。空间单元方面,研究多在县区尺度开展,继而出现居住用地、居住区尺度,研究尺度有所细化[5-7]。此外,也有学者在基本公共服务均等化理念的引导下,结合问卷调查数据,将研究视角聚焦到人,尤其是对弱势群体,包括孕产妇、老年人、残疾人等群体[8]就医可达性问题的关注。居民就医行为的影响机理较为复杂,并非简单地遵循距离衰减原则,单纯地通过改善医疗资源可达性未必能够很好地解决“看病难”问题。因而可达性对不同群体就医行为的影响程度有待进一步探究[9]。

户籍制度是我国的一项基本国家行政制度,通常是指中华人民共和国成立后为了进行人口管理和资源分配而实施的一种行政制度[10-11]。家庭户口以“具有血缘、婚姻或收养关系”来立户。在中国,户籍制度和传统文化鼓励明确指定户主,即户籍上的一家之主。受传统文化及儒家思想影响,户主通常由家庭经济来源的主要承担者或家庭主事者来担当。因此,在一定程度上户主可能拥有更高的家庭地位,享有更多的家庭资源。在以往关于同一家庭不同成员之间建成环境影响和行为差异的研究中,许多学者主要集中关注性别差异。Zhang和Chai[12]通过建立多项逻辑回归模型,分析了基于性别的通勤优先权的家庭内部选择。Fan[13]研究发现传统性别角色和关系的影响在当代美国家庭中仍然有效,不同性别居民出行时间的差异对家庭结构有着复杂的交互作用。家庭的户主通常是男性或收入最高的人,往往拥有汽车使用权、居住区位选择等家庭决策权[14]361。户主与非户主的研究视角对于揭示家庭内部结构与分工也具有重要意义,因而关注户主与非户主家庭成员之间的区别就显得尤为重要。

行为地理学研究中,通勤行为、出行行为等研究都关注到家庭内部结构中户主成员与非户主成员之间的差异。在通勤行为方面,户主与非户主的职住分离程度存在显著不同,原因是早期中国计划经济体制下单位福利分房的享有者为单位职工,因此分配到住房的家庭往往以单位职工为户主[15]。在出行行为方面,建成环境对出行行为的影响在同一家庭的不同成员之间是异质的。控制了自我选择后,建成环境的变化不影响户主的小汽车出行时长或小汽车出行频率,但显著影响其他家庭成员的小汽车出行行为[14]369。由此可见,户主与非户主成员之间的行为存在区别,从户主视角出发研究医疗设施可达性对就医行为的影响,能够细化群体差异,更好地透视家庭内部的分工和差异,具有研究价值。

基于Anderson就医行为模型,国内外学者就不同疾病、不同群体的就医行为特征展开大量研究,并对就医行为的影响因素进行分析[16-18]。在以往研究中,不同群体就医行为的差异主要集中在性别差异研究。男性和女性在生理结构和家庭社会分工等诸多方面存在差异[19-20],导致男性和女性在就医行为方面的差异。有研究认为女性相比于男性健康水平更低,对疾病的感知程度更为敏感,患病时女性及时就医的比例高于男性[21]。也有研究认为由于受教育程度和收入偏低,在家庭中承担更多的家务分工,导致女性在家庭中的经济角色是“看管钱,而不是管理钱”,因而时常忽略一些小病的治疗,导致结核病等诊断机会低[22]。但已有的从性别视角出发关注居民就医行为的研究,在揭示家庭内部结构差异方面有所欠缺。家庭中户主与非户主就医行为的差异和影响机理的探讨还不够深入。传统来说,户主多由男性担任,而随着当今社会文化的发展和女性地位的改善,尤其在上海等思想文化较为开放的大城市,不乏一些家庭由女性担当户主。因此在研究医疗资源可达性对就医行为的影响时,有必要结合户主和性别进行综合考虑。

基于此,本文从户主视角出发,以上海市郊区为例,采用问卷与访谈相结合的方式,获取相关居民就医信息的一手数据,基于ArcGIS平台,对就医距离进行测算。继而在Stata平台建立多元线性回归模型和二项logistics模型,探讨社会经济属性和医疗资源可达性等建成环境要素对就医行为的影响。分析患常见病的样本是否选择就医以及就医距离与哪些因素相关。旨在从户主视角出发,综合性别要素,探究户主与非户主群体之间就医行为及就医行为影响机理的差异。

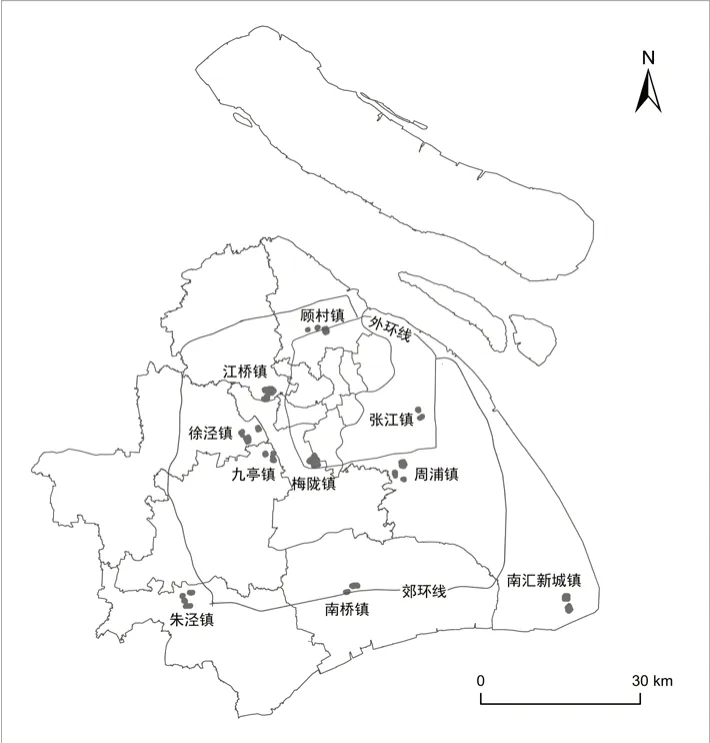

图1 调查区域分布图Fig.1 Study areas

1 研究数据与方法

1.1 研究区域与数据

本文采用的数据主要来源于2017年华东师范大学时空间行为研究团队开展的“上海市居民日常活动与出行调查”。调查采取多阶段抽样方法,在上海市选择除崇明区以外的8个郊区行政区进行取样(见图1),包括宝山区顾村镇、嘉定区江桥镇、松江区九亭镇、闵行区梅陇镇、金山区朱泾镇、青浦区徐泾镇,以及浦东新区南汇新城镇、南桥镇、张江镇、周浦镇。每个乡镇街道中结合社区类型(商品房社区、售后公房社区、拆迁安置房社区、社会保障房社区、城中村等)选取3—7个社区,在最终选取的58个社区中开展随机抽样和社区入户问卷调查。调查员手持移动设备对18—60岁常住居民进行访问。问卷信息包括个人社会经济属性、健康与就医方面信息。回收问卷1 593份,其中自汇报患常见病样本486份,根据研究需求及信息完整度,筛选出431份患常见病样本作为本研究的基础数据。其中,患常见病后选择就医且就医信息完整、能够提取出就医距离的样本数为193份①根据受访者对“近3年来您患常见病(感冒、胃痛等)是否就医”的回答以及就医地点信息的完整性进行筛选。。

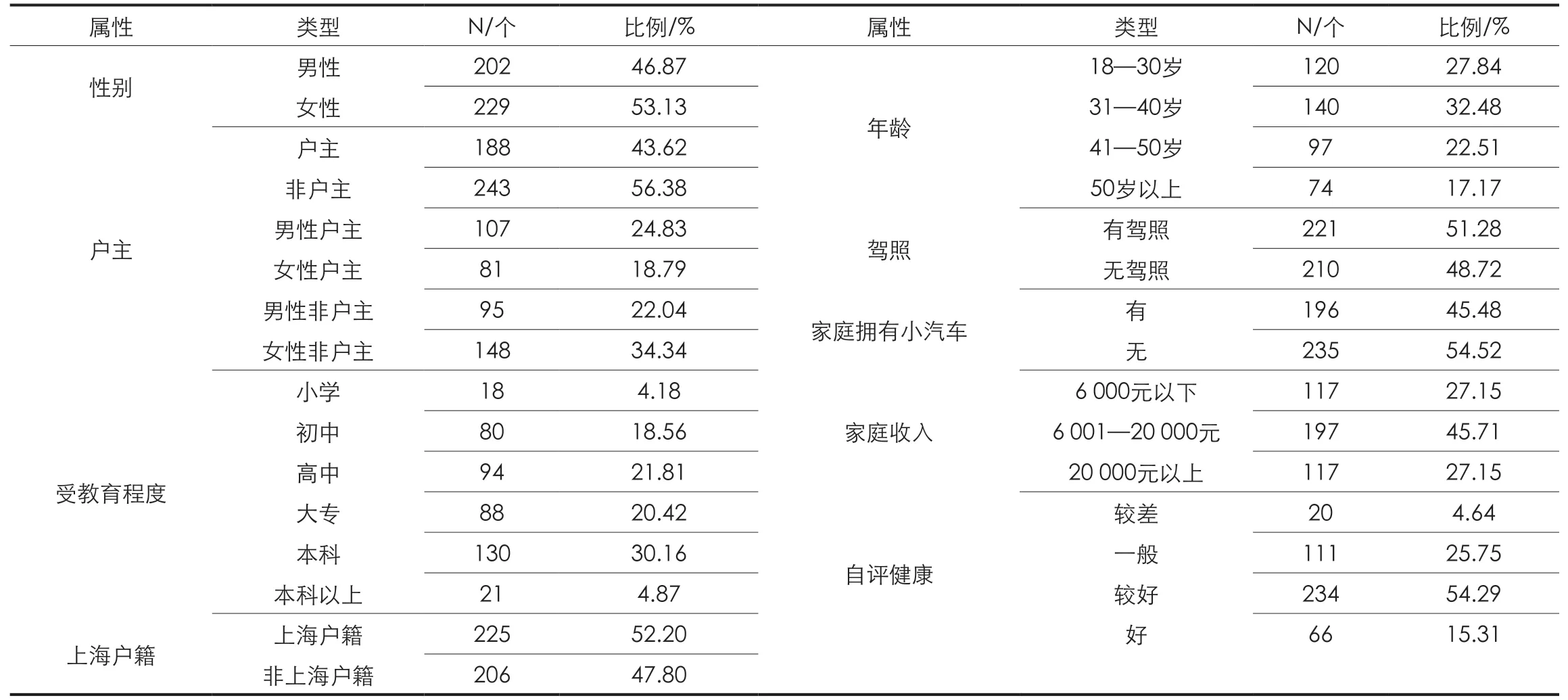

在调查过程中,结合第六次人口普查结果对各乡镇的各类样本比例进行一定控制。因此,样本能够较好地代表郊区居民的基本特征。对筛选后样本的个人及家庭社会经济属性进行统计(见表1),样本男女比例较为均衡,接近1: 1,户主样本占全样本的43.62%,略低于非户主样本。样本中男性户主占比为24.83%,女性户主占比为18.79%,男女户主比例约为1.3: 1,与2017年中国家庭金融调查(CHFS)数据相比,男性户主比例偏高。样本中拥有大专及以上学历者占55.45%。上海本地户籍样本占52.20%。各年龄段样本采样数量较为均匀。有驾照的样本占51.28%,45.48%的样本家庭拥有小汽车。家庭月收入在6 000元及以下、6 001—20 000元以及20 000元以上比例分别为27.15%、45.71%、27.15%。样本自评生理健康结果为“较差”“一般”“较好”“好”的比例分比为4.64%、25.75%、54.29%、15.31%,自评生理健康状况总体较好。总体上,研究样本基本特征与上海市郊区居民相符,样本具有较好的代表性。

表1 样本基本特征(N=431)Tab.1 Characteristics of samples (N=431)

1.2 研究方法

1.2.1 可达性和就医距离的测度

可达性的测度能够有效地评价医疗资源与服务的空间配置情况。结合调查问卷数据、上海市空间数据以及上海市公共交通数据对居民的就医可达性进行测度,包括交通可达性和医疗资源可达性两方面。交通可达性指标包括道路交叉口数量、公交站可达性以及地铁站可达性。参考已有研究,本文将道路交叉口数量的缓冲区半径设为0.5 km[23],基于ArcGIS平台,以样本汇报的居住点经纬度为中心、以0.5 km为半径建立缓冲区,统计缓冲区内的道路交叉口数量,并进行标准化;公交站可达性通过计算样本汇报的居住点周围最邻近公交站点路网距离的倒数来获得;地铁站可达性以居民点为中心、以1 km为半径建立缓冲区,通过统计缓冲区内的地铁站数量来获得。医疗资源可达性通过计算居民点周围最邻近医院(包括社区医院和综合医院)的路网距离的倒数来测度。

就医距离在一定程度上体现了居民的医疗资源可获得性以及就医的便利度。在就医距离测度方面,根据问卷中患常见病样本自汇报的就医医院,汇总患者前往就医的医疗机构经纬度坐标,结合样本汇报的居住地经纬度坐标,计算两点间的路网距离。

1.2.2 模型构建

通过构建多元线性回归模型和二项logistics回归模型,探究户主视角下医疗资源可达性对就医倾向和就医距离的影响。在关于就医倾向和就医距离的研究中,分别构建3个模型。基础模型为传统的社会经济属性要素对就医行为的影响。在此基础上,结合研究问题增加建成环境因素,探讨其对就医行为的影响。最后对不同性别户主进行细化,综合考虑性别和户主在就医行为方面的不同。从研究内容出发,综合已有关于就医行为影响因素的研究,确定指标体系,包括社会经济属性要素(是否为户主、性别、是否为上海户籍、年龄、受教育程度)和建成环境要素(0.5 km缓冲区内道路交叉口数、公交站可达性、地铁站可达性、医疗资源可达性)以及自评生理健康结果,探讨各因素对居民患病后是否就医和就医距离的影响(见表2)。

表2 变量设置情况Tab.2 Model variables

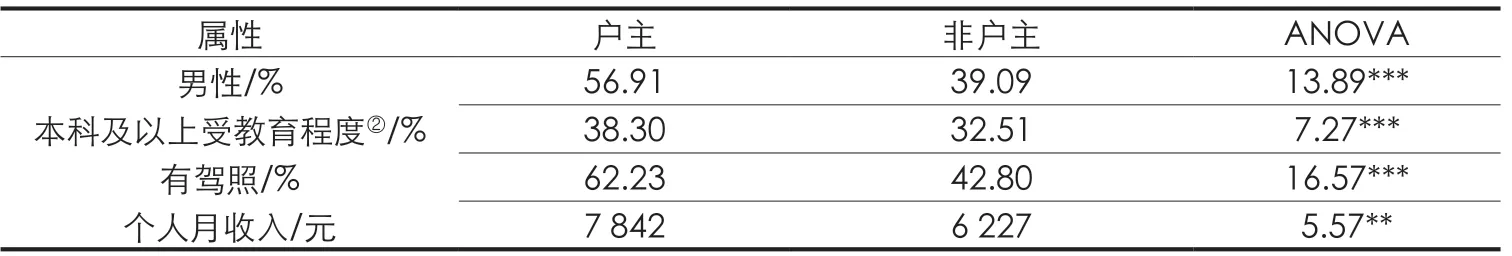

表3 户主与非户主之间社会经济属性差异(N=431)Tab.3 Differences in socio-economic attributes between household head and household members (N=431)

2 户主与非户主的差异分析

2.1 社会经济属性差异

户主是指户口本上的一家之主,本文户主与非户主的界定来自被调查者的自我报告。户主与非户主的社会经济属性差异反映了两者在个人文化水平、移动能力、资源获取能力和家庭地位上的不同。对调查问卷数据中户主与非户主的社会经济属性进行统计和单因素方差分析,发现户主与非户主在性别、受教育程度、有无驾照以及个人月收入方面都存在着显著差异,具体结果如表3所示。在性别方面,户主样本中男性户主比例为56.91%,女性非户主比例为43.09%。非户主样本中男性非户主比例为39.09%,女性非户主比例为60.91%。户主更多由男性群体来担任。在受教育程度方面,户主与非户主群体的受教育程度存在差异,户主群体的受教育程度高于非户主群体。以本科及以上学历为例进行统计,户主群体中本科及以上学历者比例为38.30%,比非户主群体高出5.79%。在是否有驾照方面,户主群体中有驾照者所占比例为62.23%,比非户主群体高出19.43%。一定程度上可以反映出户主的个人活动能力要强于非户主。在个人月收入方面,户主群体个人月收入明显高于非户主群体,户主群体平均个人月收入为7 842元,比非户主群体个人月收入高出1 615元。

通过对个人社会经济属性统计分析发现,相比于非户主群体,户主群体在个人受教育程度、移动能力和个人月收入方面均存在优势。这些优势可能导致户主群体在家庭中拥有更高的家庭地位,从而享有更多的资源。

2.2 就医行为差异分析

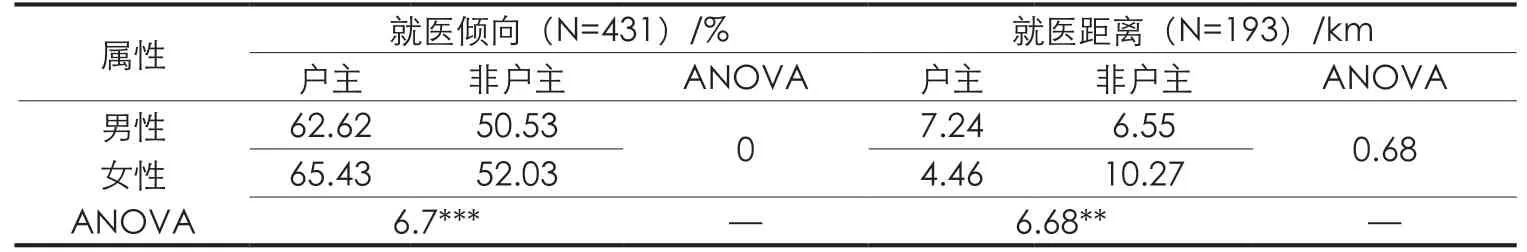

通过以上分析发现,户主和性别要素之间存在一定联系。为削减性别这一要素对研究问题的影响,本文对户主和非户主进行了更为详细的划分,分成男性户主、女性户主、男性非户主和女性非户主4类。对调查问卷数据中4类群体的就医行为进行统计和单因素方差分析,得到结果如表4所示。患常见病后,选择就医的男性户主在男性户主样本中占比为62.62%,选择就医的女性户主在女性户主样本中占比为65.43%,选择就医的男性非户主在男性非户主样本中占比为50.53%,选择就医的女性非户主在女性非户主样本中占比为52.03%。

对比可以发现,在患常见病后,户主群体相对于非户主群体更倾向于前往医院就医,其中女性户主比男性户主的就医主动性更强。同样,在非户主样本中,女性非户主比男性非户主的就医主动性更强,与已有研究结果中女性比男性更倾向于在患病后就医保持一致。在就医距离方面,男性户主的就医距离长于女性户主和男性非户主。女性户主的就医距离最短,女性非户主的就医距离最长。

分别对户主和非户主群体、男性和女性群体的就医倾向和就医距离进行统计和单因素方差分析。在就医倾向方面,户主与非户主群体在患常见病后的就医倾向在1%的水平上存在显著差异。与非户主相比,户主在患常见病后更倾向于就医。而男性和女性群体在就医倾向方面则没有显著差异。在就医距离方面,户主与非户主群体在5%的水平上存在显著差异。户主群体的就医距离明显小于非户主群体。男性和女性群体在就医距离方面并不存在显著差异。

由此也进一步证明,单纯基于性别的就医行为差异研究在揭示家庭内部结构差异方面存在一定的局限性,有必要结合户主与非户主视角进行研究。

3 可达性对就医行为的影响

3.1 可达性对就医倾向的影响

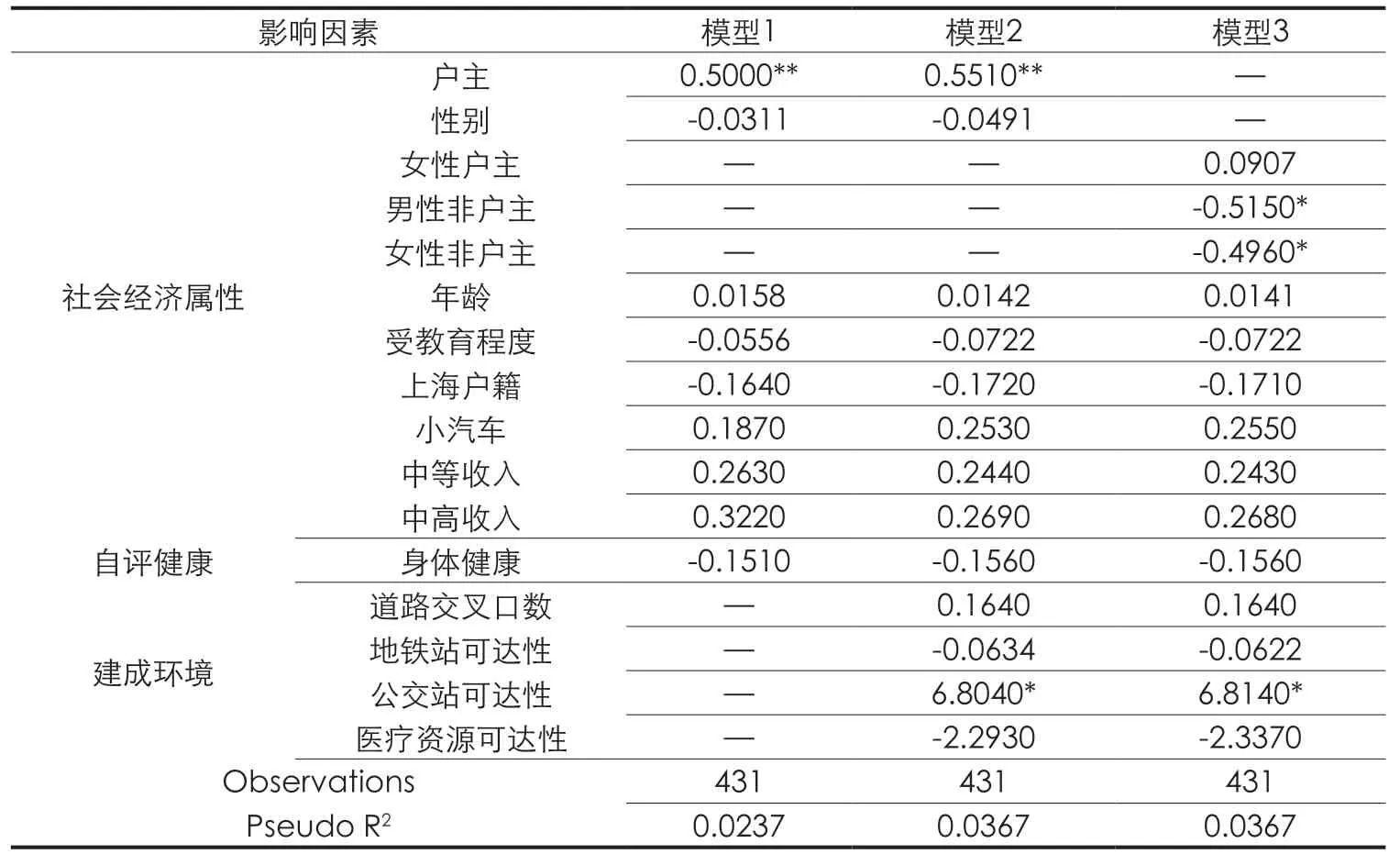

对患病后是否就医的影响因素进行分析,研究构建了3个模型(见表5)。模型1为基础模型,考虑社会经济属性和自评生理健康对就医倾向的影响。模型2在此基础上增加了建成环境要素,包括交通可达性和医疗资源可达性。模型3在模型2的基础上对户主性别进行细分,以此分析可达性对就医倾向的影响。

从模型的拟合结果来看,拟合度较低。这是因为居民患常见病后是否就医的影响机理较为复杂,不仅受到社会经济属性、自评健康和可达性的影响,可能还受到疾病严重程度和时空制约等因素的影响。

从回归结果来看,模型1和2中患常见病后户主群体更倾向于前往医院就医。主要是因为户主作为家庭经济来源的主要承担者或家庭主事者,相比于非户主拥有更高的家庭地位。在个人移动能力和受教育程度等方面要优于非户主,与非户主相比形成了不同的就医观念。户主作为家庭的主要经济来源之一,在家庭中享有更高的家庭地位,生病时会得到其他非户主家庭成员的就医敦促。模型3中,对户主性别进一步细分发现,男性非户主和女性非户主相比于男性户主都更倾向于患常见病后不就医。这说明在家庭内部结构中,户主与非户主之间的差异可能比性别差异对就医倾向的影响程度更显著。

此外,公交站可达性对患常见病后是否就医具有显著影响,公交站点可达性越好,居民在患病后越倾向于就医,可见改善公共交通可达性对提升医疗资源可达性具有一定作用。

表4 就医行为方差分析Tab.4 Analysis of variance of medical seeking behavior

表5 就医倾向影响因素回归分析结果Tab.5 Regression analysis results of influencing factors of medical seeking tendency

3.2 可达性对就医距离的影响

在对患常见病后就医距离的影响因素进行分析时,本文同样构建了3个模型(见表6)。对比发现就医距离回归模型的拟合度要优于就医倾向回归模型的拟合度。在模型5中加入建成环境变量后,拟合度相对于模型4的拟合度得到大幅度提升,说明交通可达性和医疗资源可达性等建成环境要素对就医距离具有一定解释力。模型6相对于模型4和模型5,将户主性别进行了进一步细分,模型的拟合度得到提升,说明在研究户主对就医距离的影响时,综合考虑性别影响是必要的。

回归结果发现,从模型4来看,户主与非户主的就医距离存在显著差异,户主相对于非户主在患常见病后的就医距离更短。从模型5来看,加入建成环境变量之后,户主的就医距离相比于非户主仍然更短。地铁站可达性越好,患者的就医距离越短。一方面,邻近地铁站提高了就医的交通可达性,缩短了就医距离;另一方面,地铁站周边通常基础设施比较完备,医疗资源常配置于交通便利地段,因而地铁站可达性越好,就医距离越短。此外,医疗资源可达性越好,居民的就医距离越短。这与已有研究结果保持一致。在模型6中,对不同性别的户主进行细分,发现女性户主的就医距离相比于男性户主更短。已有研究发现相同类型的活动对于男性和女性产生的时空制约程度可能存在差异,例如家务活动对女性而言属于固定性制约,而对于男性的制约则相对较弱[24]。女性户主承担更多的家庭责任,受到更强的时空约束,因而更倾向于就近就医。在建成环境要素方面,就医距离仍随着地铁站可达性的增大而缩短,且就医距离随着医疗资源可达性的增加而缩短。

4 结论和讨论

本文以上海市郊区为案例地区,采集了居民个人和家庭社会经济属性、就医及健康信息等一手数据,借助ArcGIS平台对就医距离及相关可达性指标进行测算,探讨户主视角下医疗资源可达性对居民就医行为的影响,研究了居民患常见病后的就医倾向以及就医距离特征,对其影响因素进行分析,并揭示了户主与非户主群体就医行为的差异性。

主要结论包括:(1)户主因其更强的资源获取能力和更高的家庭地位,在患常见病后更倾向于就医;也因其承担更多的家庭责任,受到更强的时空制约,因而更倾向于就近就医。(2)女性户主比男性户主更注重就医的便利程度,趋向于就近就医。女性在家庭中往往承担更多的家务责任,加之女性作为家庭掌事者,可支配时间较少。(3)在建成环境方面,一方面,医疗资源可达性对就医距离具有显著影响,医疗资源可达性越好,就医距离越短。提高医疗资源可达性、优化医疗设施布局有利于改善居民的就医行为。另一方面,交通可达性对就医倾向和就医距离具有显著影响。交通可达性的改善有利于促使居民在患常见病后主动就医,且能够缩短就医距离。

表6 就医距离影响因素回归分析结果Tab.6 Regression analysis of influencing factors of distance to healthcare facilities

本文揭示了不同性别户主与非户主成员在就医行为方面的差异。已有关于家庭内部成员的就医行为差异研究多关注性别差异。而就医行为的差异不仅与男性和女性资源获取能力不同有关,还受到男性和女性生理基础不同的影响,女性客观生理健康状况相比男性而言较差,而对疾病的敏感程度更高。区别于以往只考虑性别对居民就医行为的影响,从户主视角出发,揭示出家庭地位和资源获取能力会影响居民的就医倾向。研究有利于细化医疗资源可达性对不同群体影响的差异性,对细化家庭内部结构和家庭分工也具有重要意义。未来研究应综合性别与户主视角,更好地透视家庭内部分工和家庭成员就医行为差异。

此外,本文也存在着一定的不足。首先,由于数据限制,研究没有对疾病类型及严重程度做出详细划分,仅以自评生理健康代替患者身体状况,不能充分客观地反映居民的患病情况,而重要控制变量的遗失可能导致了文中就医倾向部分模型拟合度较低。其次,本文对比的是不同家庭的户主与非户主间就医行为的差异,虽然这种对比在一定程度上也可以反映户主与非户主群体间的就医行为差异,但不同家庭间可能受到家庭经济状况、家庭就医观念等因素的影响,从而增大研究的误差。未来的研究可针对同一家庭的户主与非户主成员进行取样,研究同一家庭内不同个体的差异,可以更好地减小误差。最后,研究以郊区为案例地区,城区相比于郊区医疗资源密度和建成环境密度都更高,可能会削减可达性对居民就医行为的影响,因而研究结果在城区的适用性有待进一步讨论。