变温对甘蓝夜蛾生长发育和繁殖的影响

赵晨宇, 李新畅, 崔 娟,2,*, 高 宇, 史树森,*

(1.吉林农业大学植物保护学院, 长春130118; 2.吉林农业科技学院农学院, 吉林132101)

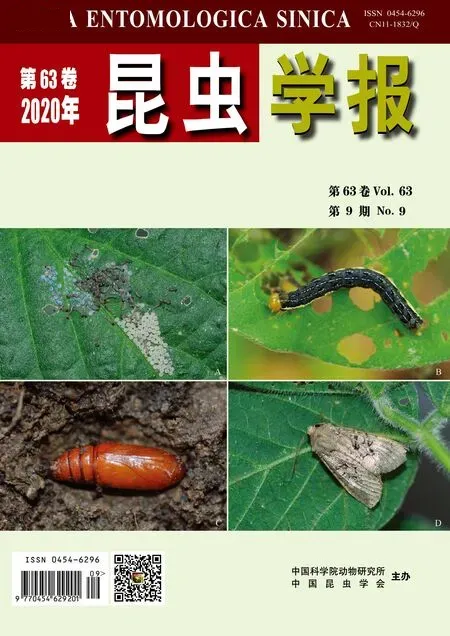

甘蓝夜蛾Mamestrabrassicae隶属于鳞翅目(Lepidoptera)夜蛾科(Noctuidae),是一种为害农作物的多食性害虫。该虫主要为害十字花科(Brassicaceae)、藜科(Chenopodiaceae)、豆科(Leguminosae)等作物,以幼虫取食寄主叶片,轻者食成孔洞和缺刻,重者可将叶片蚕食殆尽,严重影响作物产量和品质。

温度是影响害虫发生危害的重要环境因子,相关研究已有很多报道,所涉及的害虫如巨膜长蝽(何嘉等, 2014)、二点委夜蛾Athetislepigone(党志红等, 2011; 曹美琳, 2013)、褐边绿刺蛾Parasaconsocia(鞠瑞亭等, 2007)、草小卷蛾Celyphaflavipalpanus(王淼等, 2015)等。罗进仓等(1993)研究报道了甘蓝夜蛾在室温条件下,以甜菜Betavulgaris为寄主的发育起点温度和有效积温;史树森等(2014)以大豆Glycinemax为寄主,明确了甘蓝夜蛾各龄期幼虫取食量,并观察了26~27℃室温条件下甘蓝夜蛾各虫态发育历期;于洪春等(2013)研究了温度和光周期对甘蓝夜蛾哈尔滨种群滞育诱导的影响。昆虫是典型的变温动物,体内的各种生命活动极易受环境温度变化的影响,研究温度变化对昆虫生长、发育的影响具有重要理论和实践意义(时培建等, 2011)。潘飞等(2012)研究认为,与恒温相比,自然变温条件下昆虫的发育起点温度更低,能够发育的温度范围更广。截至目前,关于变温对昆虫生长发育影响的研究已有一些报道,如王娟等(2016)对粘虫Mythimnaseparata生殖和能源物质代谢,吴晓晶等(1994)对松毛虫赤眼蜂Trichogrammadendrolimi和瓜螟Diaphaniaindica发育速率,吴坤君等(2009)对棉铃虫Helicoverpaarmigera蛹的发育等研究,但其对变温处理多采用两段恒温交替方式。而模拟昼夜自然变温环境对农业害虫生长发育影响的研究尚不多见。

为了深入探讨甘蓝夜蛾在自然变温环境下的生长发育和繁殖等生物学特性,进一步掌握其在农作物田间发生为害规律,我们以大豆叶片为寄主材料饲养甘蓝夜蛾幼虫,模拟自然昼夜变温环境测定其在不同日平均温度条件下各虫态发育历期、发育速率、发育起点温度和有效积温及其成虫繁殖力等,以期为生产实际中更准确预测预报及科学防治该害虫提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1虫源:虫源采自吉林农业大学教学科研基地(43°82′N, 125°40′E),将采集的虫源置于温度25℃±1℃,相对湿度65%±5%,光周期16L∶8D,以盆栽大豆苗为寄主的人工气候室中饲养建立实验种群。将附着有成虫初产卵的叶片剪下,用湿润脱脂棉包裹叶柄保湿,放在底部平铺湿润脱脂棉和滤纸的培养皿中备用,作为供试虫源材料。

1.1.2寄主:寄主材料为大豆盆栽植株花荚期的新鲜叶片,品种为“吉农18”。

1.1.4实验设备: PQX-450H人工气候箱[中仪国科(北京)科技有限公司],控制温度为温度分辨率0.1℃,恒温波动度±0.5℃,温度均匀度±2℃,控湿范围RH±5%~7%,光照强度0~20 000 lx; OLYMPUS-SZ61体视显微镜(日本OLYMPUS公司)。

1.2 变温处理

采用人工气候箱(PQX-450H)自动调控变温,模拟自然昼夜温度变化(最大温差12℃),设5个日平均梯度变温条件处理:

(1)13-15-17-19-21-23-25-23-21-19-17-15-13℃,日平均19℃;

(2)16-18-20-22-24-26-28-26-24-22-20-18-16℃,日平均22℃;

(3)19-21-23-25-27-29-31-29-27-25-23-21-19℃,日平均25℃;

(4)22-24-26-28-30-32-34-32-30-28-26-24-22℃,日平均28℃;

(5)25-27-29-31-33-35-37-35-33-31-29-27-25℃,日平均31℃。

EVA考核中资本成本率的设置直接影响EVA的高低,影响指标的准确性。 2016年12月12日国务院国资委印发的《考核办法》(国资委第33号)突出经济增加值考核,引导企业资本投向更加合理,注重企业分类及差异化因素,根据功能不同、资本结构、风险程度不同的企业,提出差异化资本回报的要求。

各处理梯度变温时段12个,每个时段为2 h,相对湿度65%±5%, 光周期16L∶8D。

1.3 变温处理下甘蓝夜蛾各虫态生长发育指标观测

1.3.1卵发育历期:将上述虫源卵分别置于5个梯度变温的人工气候箱内,每个处理20粒卵,5次重复。每日8∶00和20∶00时定时观察并记录卵的孵化情况,计算卵历期。

1.3.2幼虫和蛹发育历期:卵孵化后,用毛笔取初孵幼虫单头饲养于塑料培养皿(直径6 cm)内,每个温度10头,5个重复。每天定时更换新鲜大豆叶片,用湿润脱脂棉包裹其叶柄保湿,同时清理虫粪,更换干净湿润滤纸。每日8∶00和20∶00时定时观察并记录幼虫蜕皮及死亡情况直至化蛹。幼虫化蛹后,观察蛹的雌雄(董前进等, 2019; 冯丽凯等, 2019)并记录数量及死亡情况。

1.3.3温度对成虫产卵和寿命的影响:每个温度下的蛹羽化成虫后,进行雌雄配对并置于养虫罐(直径10 cm,高14 cm)中单对饲养,罐内置入新鲜保湿的离体叶片,饲喂成虫5%蜂蜜水以补充营养。每日8∶00和20∶00时定时观察记录养虫罐内产在叶片及养虫罐内壁上的卵粒数,直至成虫死亡。5次重复。

1.4 甘蓝夜蛾发育速率与温度关系分析

将不同变温处理下甘蓝夜蛾卵、各龄幼虫、蛹和成虫的发育历期进行平均,将其转为对应温度下的发育速率V(V=1/N),再运用SPSS软件建立发育速率(V)与温度(T)的回归模型,根据R2和F值检查线性回归的显著性,选择拟合程度最好的方程(邓维斌等, 2012)。

1.5 甘蓝夜蛾发育起点温度和有效积温的测定

根据李典谟和王莽莽(1986)提出的直接最优法计算各虫态的发育起点温度C和有效积温K,公式如下:

式中:Ti为实验设定的温度(℃);Di为在Ti温度条件下的发育历期(d);Ki为发育起点温度是C时的有效积温(d·℃)。

1.6 甘蓝夜蛾实验种群生命表分析

结合上述系统观察结果,组建甘蓝夜蛾实验种群特定年龄生命表(Morris, 1963),种群趋势指数I值根据Morris(1963)和Watt(1963)提出的种群数量模型计算,公式如下:

I=N(n+1)/Nn=SE×SL1×SL2×…×SP×SA×P♀×F。

式中:I表示种群趋势指数;SE,SL1, …,SA分别表示卵、各龄幼虫、预蛹、蛹、成虫的存活率;P♀指雌虫比率;F指平均单雌产卵量。

1.7 数据分析

通过Microsoft Excel 2016(微软公司,美国华盛顿州的雷德蒙德)和SPSS 20(IBM,美国纽约州阿蒙克市)对实验数据进行分析。甘蓝夜蛾在不同变温下的发育历期、产卵和寿命等数据进行单因素方差分析(ANOVA),并利用Tukey氏法检验其差异显著性。描述性统计数据均用平均值±标准误表示。

2 结果

2.1 不同变温处理对甘蓝夜蛾实验种群生长发育的影响

2.1.1各虫态发育历期:不同变温处理下甘蓝夜蛾各虫态发育历期如表1所示。在日平均温度19~28℃的各梯度变温处理间,甘蓝夜蛾各虫态及世代的发育历期均存在显著差异,且呈随日均温度升高而缩短的趋势。卵在日变温范围为25~37℃(日平均31℃)时历期最短,仅为2.25 d,与日变温范围为22~34℃(日平均28℃)时历期无显著差异(P>0.05),但显著短于其他日变温范围下卵的历期(P<0.05),比日平均19℃时缩短了3.12 d;幼虫在日变温范围为13~25℃(日平均19℃)时发育历期最长,为37.00 d,在日变温范围为22~34℃(日平均28℃)时幼虫发育历期最短,仅为23.31 d,两者相差近15 d,而日变温范围为25~37℃(日平均31℃)时不能完成其幼虫发育;蛹期在日变温范围为13~25℃(日平均19℃)时最长,为23.57 d,日变温范围为22~34℃(日平均28℃)时仅为12.15 d,少部分蛹发育历期在日变温范围为22~34℃(日平均28℃)条件下发生为期40 d左右的滞育(越夏),之后正常羽化;成虫历期在日变温范围为13~25℃(日平均19℃)时最长,为7.93 d,而日变温范围为22~34℃(日平均28℃)条件下最短,仅为3.69 d,比前者缩短4.24 d。从整个世代看,日变温范围为13~25℃(日平均19℃)时该虫世代发育历期最长,为65.93 d;日变温范围为22~34℃(日平均28℃)时,该虫世代发育历期最短,仅为38.46 d。

表1 不同变温下甘蓝夜蛾各虫态的发育历期

2.1.2各龄幼虫发育历期:不同变温下各龄幼虫的发育历期如表2所示。甘蓝夜蛾各龄幼虫发育历期呈随日平均温度升高而缩短的趋势,在日变温幅度为13~25℃(日平均19℃)下发育最慢,历期最长;1龄幼虫在日变温范围为25~37℃(日平均31℃)下发育最快,历期最短,2-4龄幼虫在日平均温度28℃和31℃条件下发育历期无显著差异(P>0.05),3-4龄幼虫在日平均温度25℃, 28℃和31℃条件下发育历期无显著差异(P>0.05)。日变温范围为25~37℃(日平均31℃)下幼虫发育至5龄时无存活,可见,日平均温度31℃不适宜甘蓝夜蛾幼虫的生长发育,至少在37℃的高温时段不适宜其幼虫的存活。

表2 不同变温下甘蓝夜蛾各龄幼虫的发育历期(d)

2.2 甘蓝夜蛾发育速率与日平均温度的关系

线性模型适用于描述适温区温度对昆虫发育速率和增长速率的影响(凡美玲等, 2017),根据甘蓝夜蛾在不同变温处理条件下发育历期,计算其在不同温度条件下的发育速率,利用线性回归模型对甘蓝夜蛾各虫态及幼虫各龄期在日平均温度为19℃, 22℃, 25℃和28℃条件下的发育速率与日平均温度的关系进行拟合,结果如表3所示。在日平均温度19~28℃范围内,甘蓝夜蛾各虫态及幼虫各龄期发育速率均与温度呈显著正相关,即各虫态及幼虫各龄期发育速率随温度升高而加快,且各虫态及幼虫各龄期发育速率与日平均温度拟合方程均符合线性方程模型。

表3 甘蓝夜蛾各虫态发育速率(V)与日平均温度(T)的回归方程

2.3 不同变温条件对甘蓝夜蛾雌雄成虫寿命的影响

不同变温处理下甘蓝夜蛾产卵前期及雌雄成虫寿命如表4所示。甘蓝夜蛾雌雄成虫寿命随着日平均温度升高而逐渐缩短,且各温度间存在显著差异(P<0.05)。雌成虫平均寿命最长为8.00 d,最短为3.57 d;雄成虫平均寿命最长为7.91 d,最短仅为3.00 d。产卵前期在日变温范围13~25℃(日平均19℃)时显著延长,为3.44 d,而日平均温度22~28℃范围内,产卵前期无显著差异(P>0.05)。日变温范围为25~37℃(日平均31℃)时,甘蓝夜蛾不能发育到成虫期。

表4 不同变温下甘蓝夜蛾成虫产卵前期和平均寿命

2.4 各虫态的发育起点温度和有效积温

不同变温处理下甘蓝夜蛾各虫态发育起点温度及有效积温如表5所示。不同发育阶段其发育起点温度和有效积温各不相同,幼虫期的发育起点温度最低为日平均6.54℃,卵期、蛹期、产卵前期和成虫期的发育起点温度分别为日平均7.98, 9.36, 10.22和10.78℃;各虫态有效积温为:卵期87.00 d·℃,幼虫期607.36 d·℃,蛹期351.51 d·℃,成虫期108.52 d·℃,成虫产卵前期59.44 d·℃。整个世代的发育起点温度和有效积温分别为日平均6.76℃和1 213.06 d·℃。

表5 甘蓝夜蛾各虫态的发育起点温度和有效积温

2.5 不同变温条件下实验种群生命表分析

根据不同变温度下甘蓝夜蛾各发育阶段存活情况及成虫繁殖力数据,建立甘蓝夜蛾种群特定年龄生命表如表6所示。在日平均温度19~31℃范围内,不同变温条件下成蛾率随温度升高呈先升后降的趋势,其中日变温范围16~28℃(日平均22℃)下成蛾率最高,日变温范围22~34℃(日平均28℃)下成蛾率最低;单雌产卵量亦随日平均温度升高呈先升后降的趋势,其中日平均22℃下成虫单雌产卵量最高,为327.22粒。在日平均温度19~28℃范围内,各温度下种群趋势指数I均大于1,表明甘蓝夜蛾下一代种群数量呈增长趋势,种群可以延续,其中,日变温范围16~28℃(日平均22℃)时种群趋势指数最高,I=117.81,是其他各温度下种群趋势指数的2.21~9.01倍。而日变温范围25~37℃(日平均31℃)下甘蓝夜蛾未完成整个世代发育。

3 讨论

在气象环境因素中,温度对昆虫生长发育的影响最为显著,即环境温度决定其发育速率的快慢。关于环境温度与昆虫生长发育速率关系的研究,时培建等(2011)对相关模型的发展与应用进行了评述,并讨论了研究温度与害虫发育速率关系对在全球气候变暖的背景下,深入了解评估害虫危害性的重要意义。关于恒温与变温环境对害虫生长发育的影响,刘树生和孟学多(1989)通过研究桃蚜Myzuspersicae和萝卜蚜Lipaphiserysimi在恒温和变温下发育速率的变化规律,明确了在适温区,温度波动不改变发育速率与温度的函数关系,但在恒温下的高温区(桃蚜:>28℃;萝卜蚜:>30℃)随温度升高死亡率急剧增加、发育速率迅速下降,而在变温下高温区内的发育速率随高温停留时间延长而逐渐下降;在恒温下的低温区只能完成部分虫期发育,而变温下的发育速率亦接近经典的Logistic曲线。吴晓晶等(1994)通过松毛虫赤眼蜂和瓜螟在多组恒温和(两段恒温)交替变温下的发育历期研究也表明,在一定温度范围内(松毛虫赤眼蜂:20~34℃;瓜螟:26~36℃)恒温和变温下其完成发育所需的热量无显著差异,且无论在恒温还是变温条件下在高温区均表现出发育速率随温度升高而下降。吴坤君等(2009)通过研究恒温(15~37℃)和变温(12/18℃~34/40℃两时段恒温交替)对棉铃虫蛹发育的影响,得出了在低温区,蛹在变温下的发育比在恒温下快,在高温区则相反,只有在中间的适温区,蛹的发育率在变温和恒温下才比较接近的一般性结论。本实验采用人工气候箱梯度(12个时段)自动调控变温,模拟自然昼夜温度变化(最大温差12℃),研究了13~25℃(日平均19℃), 16~28℃(日平均22℃), 19~31℃(日平均25℃), 22~34℃(日平均28℃)和25~37℃(日平均31℃)5个梯度变温条件对甘蓝夜蛾各虫态发育历期的影响,结果显示,在实验温度范围内,甘蓝夜蛾各虫态及世代发育历期随日平均温度升高而呈缩短趋势,即发育速率随温度升高而加快,但在日平均温度31℃(变温范围25~37℃)的变温条件下,甘蓝夜蛾幼虫发育至5龄后全部死亡(表1和2),表明甘蓝夜蛾高龄幼虫对高温更加敏感,至少37℃已达到其致死高温,而卵和1-4龄幼虫的发育速率在日平均温度31℃(含37℃高温时段)条件下并未出现降低现象,这一结果与上述瓜螟蛹(吴晓晶等, 1994)、棉铃虫蛹(吴坤君等, 2009)在高温区发育速率随温度升高而降低的结果似乎并不一致。其原因可以依据上述刘树生和孟学多(1989)对桃蚜和萝卜蚜的研究结果加以解释。即“在变温下高温区内的发育速率随高温停留时间延长而逐渐下降”,上述针对瓜螟和棉铃虫蛹的研究均采用“两时段交替”变温处理(高低温时段为12 h∶12 h或8 h∶16 h),而本研究的变温处理在高温(37℃)时段仅为2 h,其结果可能是由于昆虫在不适高温环境下持续时间较短所致。关于在热量积累相同的情况下变温环境是否更有利于昆虫的生存,仍需做进一步深入研究与探讨。而在农田自然条件下,日间高温时段通常出现在中午偏后的2~4 h,因此,适当增加变温时段数模拟自然变温环境可以更真实地反映出害虫对温度环境的适应情况。

本实验结果表明,甘蓝夜蛾对环境高温更加敏感,高温环境对其幼虫的生长发育不利,同时甘蓝夜蛾成虫寿命也随环境温度升高而显著缩短(表4)。这种随着温度升高,成虫寿命减短的现象在点蜂缘蝽Riptortuspedestris(陈菊红等, 2018)、豆卷叶螟Lamprosemaindicata(李新畅等, 2018)、斑鞘豆叶甲Colposcelissignata(史树森等, 2013)、栎黄枯叶蛾Trabalavishnou(刘永华等, 2016)、桔小实蝇Bactroceradorsalis(罗智心等, 2009)、紫斑谷螟Pyralisfarinalis(尚小丽等, 2013)、尖锥额野螟Sitochroaverticalis(史树森等, 2015)等都有相关报道。

昆虫属于变温动物,其生长发育和繁殖与生存环境的温度条件息息相关(于洪春等, 2013),明确某种害虫的发育起点温度和有效积温,对科学认识该害虫的发生规律及有效防控具有重要意义。本研究采用人工气候箱梯度变温模拟自然环境养虫法开展相关研究,明确了甘蓝夜蛾卵、幼虫、蛹、成虫发育起点温度分别为日平均7.98, 6.54, 9.36和10.78℃;有效积温依次为87.00, 607.36, 351.51和108.52 d·℃(表5)。该结果与罗进仓等(1993)以甜菜为寄主饲养甘蓝夜蛾各虫态的发育起点温度分别为10.20, 16.88, 19.18和22.06℃,以及有效积温分别为58.47, 124.28, 61.55和0.67 d·℃(成虫产卵前期)的研究结果存在很大差异。可以看出,除卵期的发育起点温度和有效积温与本研究结果相近外,其他各虫态的发育起点温度明显高于前者,有效积温则远远低于前者。笔者认为出现如此差异的主要原因是实验设计和方法问题,本研究采用5个不同日平均温度的多时段梯度自控变温处理,而后者是在同一无控室温条件下饲养试虫,且只有卵期有3组数据处理间温差大于3℃,而其他虫态数据处理间平均温度相差仅1℃左右,导致各处理间环境温度趋同于21~22℃范围,可见,其实验结果的科学性有待商榷。另外,这种差异也可能与实验选择的寄主植物不同有关,武海卫等(2012)对美国白蛾Hyphantriacunea研究表明不同的食料植物对幼虫和蛹的发育历期、存活率、蛹重、成虫寿命、产卵量等有显著影响;朱俊洪等(2005)对棉古毒蛾Orgyiapostica的研究表明寄主植物对各虫态发育历期的影响主要在幼虫阶段,寄主植物进而影响其种群趋势指数;并且徐金汉等(1998)对多食性的昆虫如甜菜夜蛾Spodopteraexigua进行单一寄主继代饲养,发现单一寄主饲养会引起种群质量下降。

昆虫对不同温度环境的适应性还体现在其种群数量的增加与减少,只有在更适宜的温度环境下昆虫生长发育更快,繁殖力更强,则种群数量呈迅速增长趋势。种群趋势指数I是利用生命表技术获得的反映特定昆虫种群世代间数量消长趋势的重要生态学指标。本研究结果显示,甘蓝夜蛾种群在日变温范围16~28℃(日平均22℃)的变温条件下,种群趋势指数最高,I值为117.81,是其他温度下种群趋势指数的2.21~9.01倍(表6),表明日平均22℃更适合甘蓝夜蛾种群生存及繁殖,其种群数量将呈暴发性增长。在农业生产中,这种温度环境有可能导致该害虫的暴发性危害。

甘蓝夜蛾属间歇性暴发害虫,对其田间种群发生动态及危害程度的预测预警十分重要。本研究明确了甘蓝夜蛾各虫态及幼虫各龄期在不同变温处理条件下日平均温度与其发育速率的关系模型,更科学地给出了其各虫态发育起点温度和有效积温,以及种群趋势指数等生物学参数,可为推测甘蓝夜蛾发生世代及分布区域范围以及田间种群动态趋势等提供科学依据。